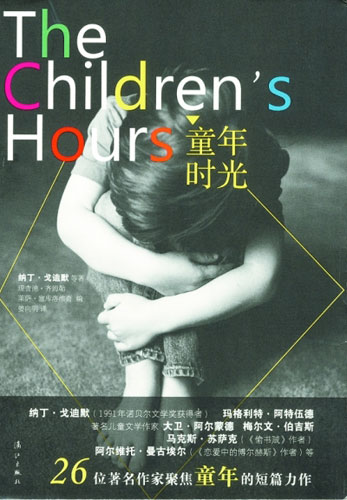

《童年时光》 纳丁·戈迪默 等著 漓江出版社 2015年1月 上个世纪西方就开始关注童年危机,这本由诺贝尔文学奖获得者纳丁·戈迪默、畅销作家阿特伍德、马克斯·苏萨克、阿尔维托·曼古埃尔等26位文坛名家所著的《童年时光》,不约而同地将视线投往孩子的世界。 童年意味着什么?答案似乎毋庸置疑——美好与爱,纯真与清澈。当代以色列最好的短篇小说家埃特加·凯雷特的《砸猪》,短短千言,展现的正是柔软、透明且纯真的童年世界。一只童年的小瓷猪,是成人眼中普通的储蓄罐,却是孩子要竭尽全力守护的全部。孩童的世界是越疆界齐万物的,儿童的视野是越阶层齐贵贱的,正像多萝西·布莱恩特《新铺的路》中孩子看到泥瓦匠的感慨,“他们这样糊弄糊弄泥巴就能赚到钱,真把我们羡慕死了”。 儿童与成人之间有纯生理的分野,然而更重要的是文化分野。《鲁道夫的秘密》中外婆的心酸往事,隔壁女人遭遇的家暴,母亲因父亲的辱骂而自杀……它们对孩子的残害无疑是致命的:不仅是阴影,孩子更会为自己的缺席、无力阻拦而负疚。因此,守住这层保护是如此重要。 儿童似乎有着与生俱来的早慧,他们不仅懂得与成人价值的不同所在,还关心二者的界限;他们也许比成人更明白,如果这一界限被模糊,那么一些非常重要的东西就会随之丧失。孩子就像夜空中闪烁的繁星,必须是在代表着天明的成人们缺席时才能异彩纷呈。大卫·里斯的《方格》是一篇颇具魔幻色彩的小说。然而,不论是这对苦难兄弟不光彩的受辱,还是光荣的复仇,他们的父母从不知晓。只有在儿童视野的照射下,我们才能拨开重重迷雾,看到这个世界简单的真相。 犹太人有一句谚语:上帝无法照顾每个人,所以他创造出母亲。母亲是上帝许诺的天使,在童年中扮演着神奇的角色,也唯有母性,才能仅凭身上流淌着的同样的血液,抛弃过去,关乎现在;父亲在童年中的角色缺失更是致命的,伊娃·霍夫曼《把死亡当早饭的小姑娘》充满了哀伤的笔调,因为爸爸的一去不复返,小姑娘对死亡产生了极度的恐惧。按照社会伦理学的观点,母亲的爱是无条件的;而父亲则是“因为你好,所以我才爱你”,加之父亲本身所担负更多社会角色,较之相对静态的母亲,构成孩童更多关于未来的想象。阿尔维托·曼古埃尔在文中的深情呼唤正意味着远方,也是关乎自我心底最深的地方。 我们突然如此热衷于记录童年、述说童年,某种程度上暗示着童年的式微。大人进入儿童的世界,并非偶然,也并非少数。原因当然是人人都会经历童年,此外,童年的意义都是由成人赋予的。对于孩子来说,他们生活在情感的真空中——他们感觉不到自己,根本就不曾作为一个孩子而存在;而对于成人来说,童年是倒影。 从另外一个角度来看,童年的纯粹应该被守望——看到孩子,就像看到曾经的自己。遗失的时光无法倒退,然而也总有办法为自己圆满一个故事。纳丁·戈迪默《戴三叶草的小丑》打通了童年与成人的概念疆域。不是所有童年都是无辜的,那些被称为大人的人,或许也只是孩子,或许比孩子更纯然而易碎。无论是谁,都有成为刽子手的可能。因为患病,楚基舅舅保留了孩子般的无辜、脆弱与纯真,然而,却让被他视为至上美好和珍贵的孩子们触碰到心灵最痛处。 关于童年是纯真的这一说法并非人人认同。约翰·山姆·琼斯《亲吻与倾诉》讲述的是很沉重的话题——少年同性恋,戈迪默的《戴三叶草的小丑》也是如此。当然,这个童年已经被成人侵入了。“当我们谈论我们希望孩子成为什么的时候,我们其实是在说我们自己是什么”,童年的纯真似乎是成人手制的偶像,在一厢情愿地保护儿童时,却成为童年不适宜的代言人。 帕金翰在他的《童年之死》中质疑童年纯真与被理想化。在他看来,以纯真来定义童年,本身掩盖了童年生活所需面对的各种复杂的现实问题,这是一种“真空”的童年观,“去除这种标签,反而可能给童年生活带来某种解放”。当然,对于童年、儿童的想象一直在我们心中如影随形,是成年人的幻想、守望和敬畏。然而近几年来,人们越来越不知道在哪里可以寻找到童年,不知道如何保护童年。答案是显然的:儿童自身是保存童年的一股力量。 (周向荣) 《中国教育报》2015年6月6日第4版 (责任编辑:admin) |