|

香港当代小说的鱼书写,受中西传统鱼文化的影响,结合本土经验和个体思考,具有多元杂糅、立足当下等港式特点。

杀鱼情节和化鱼情节或许显示了香港作家两种主流的思考模式。

如何保住传统文化,如何减轻现代化转型的阵痛,是每一个香港人需要思考的问题。

无论是以杀鱼表达反抗态度,抑或以杀鱼彰显传统的价值,其所要抗衡的,是被现代文明裹挟前进的社会对个体的生存压抑。

香港,临海而立;鱼,因水而生。香港与鱼的联结,始于早期的渔业文明。香港岛屿众多,海岸线绵延,良港集中,面朝大海的地理环境涵养了有别于内陆农耕文明的渔家文化。鱼作为食物来源,一方面满足了人们的生产、生活所需,另一方面也以观念、意象的形式渗透进人们生命活动的方方面面,由此形成别具特色的鱼文化。相传,香港原住民疍家人的始祖便是一种名为“卢亭”的半人半鱼生物,由此显示出早期香港地区的鱼崇拜信仰。诞生于广阔蓝色海洋文明、形成于悠久渔业文明的香港鱼文化,不仅影响着香港人的生活方式和风俗民情,更是其文化心理的重要组成元素。反映在文学中,大量含义丰富的鱼之书写成为香港文学动物书写的亮丽一笔,不少作品也被打上鲜活的、本土的鱼文化烙印。

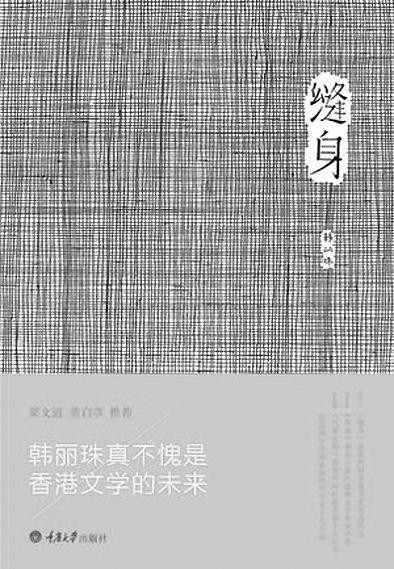

近二十年来,香港作家笔下的动植物意象群中,作为水生动物的鱼,是出现次数颇多的符码。不少作品如西西《母鱼》(1988年),王良和《鱼咒》(2000年)、《鱼话》(2003年),谢晓虹《鱼缸生物》(2012年),韩丽珠《缝身》(2012年),葛亮《杀鱼》(2013年)等都选择以鱼作为情感内涵的外在显现。鱼,香港当代文学反复书写的动物意象,寄寓了不同的文化意蕴。那么,这些作家笔下的鱼符码包含哪些文化意蕴?呈现出怎样的香港特色?与中西方鱼文化传统有无呼应?本文拟以上述几部作品作为重点分析对象,尝试一探香港文学中鱼符码的深层内涵。

一、养鱼:以物观人

香港文学中的鱼意象种类丰富,常见的有:鲸鱼(梁伟洛《鲸鱼之城》、洪慧《我的房间住着一尾鲸鱼》),海豚(董启章《博物志》、《白海豚的悲歌》、黄秀莲《追踪白海豚》),金鱼(董启章《博物志》)、兰畴(西西《母鱼》),斗鱼(王良和《鱼咒》、许荣辉《鱼》)等。另外还有大量作品不具有确切的鱼类指涉,如葛亮《杀鱼》、钟国强《剖鱼》等。

细心察之,又可根据其与人类的关系划分为三大类:一是海鱼,即生存于海洋之中、距离人类较为疏远的鱼类,如鲸鱼、海豚;二是可食用鱼类,主要满足人们生存所需和饮食偏好;三是观赏鱼类,主要豢养在鱼缸之中,摆放于室内作为观赏动物的鱼类,兰畴、斗鱼、黑摩利等都属观赏金鱼。

纵观中西文学,不乏对鱼的书写,沈从文写捉鱼的鲜活、鲁迅写吃鱼的冷峻、海明威写捕鱼的惊险……然而着眼于角落一隅的小小金鱼,恐怕是香港作家的特色招牌。且以两例作举。

西西写《母鱼》,以人观鱼,呈现父权意识的消解和女性意识的觉醒。这一过程是由显及隐,层层递进的。一是体形外观上,母鱼较雄鱼巨大宏壮。兰畴这类观赏淡水鱼在鱼苗时期无法辨别雌雄,只有到了成熟期,才能通过体形判断性别。成熟的雄鱼体形稍小,不如雌鱼健壮硕大。二是母鱼展现出比雄鱼更为强大的生命力。唯一的一尾雄鱼在初春时节患病死亡,鱼缸所剩全为母鱼,自此水槽成为“纯女鱼的国度”。此处亦可看作是父权的消隐与退场。三是突出强调母鱼受孕的主体地位:“单性的雌鱼,自自然然地,腹部会膨胀起来,这是和人类的妇女怀孕完全不同的方式。”人类受孕,必须经过男女双方的结合,强调男性力量的在场。而雌鱼的受孕,通过体外受精的方式完成,无需雄鱼的在场亦能单独完成,突显了在繁殖这一行为活动中母鱼的主体选择性。母鱼的逐渐成长暗示了女性意识的觉醒与进步。在兰畴的世界中,母鱼是强者的象征。

然而,在现实社会中,女性却属于弱者的阵营,未成年女性更甚。母鱼腹部迅速膨胀起来,但母鱼并没有因腹部的累累重量表现出消极情态,依旧健康愉快,轻盈摆动。文中两次写到母鱼怀孕后的泳姿,既显示出兰畴鱼的体态特征,同时也有意埋下伏笔,与人形成关照。不幸,当姊姊察觉到身体的变化,发现自己怀孕时,却完全没有母鱼般的欢欣自在,而是充满焦虑和沮丧。姊姊的未成年人身份使其无法向其三姨一般,将怀孕的消息公之于众,而只能独自盘算着,如何将其藏匿,如何将其悄悄拿掉。以未婚先孕事件入手,见出女性生存之艰难。以鱼观人,女人活得没有母鱼自在,反映出女性主体意识崛起过程中遭受的重重困难。全文通过女子与鱼的互相映照揭开女性主义的话题。小说采用双线交织法,既以人观物,又以物观人,通过对兰畴金鱼的观察,对现代社会的女性问题加以省思。

不同于西西的女性视角,王良和的《鱼咒》以斗鱼为观察对象,并以男性独特的认知挖掘个体的暴力本性。斗鱼,英文名为Fighting Fish,无论是中文名称,抑或英文名称,都直接反映了其好斗的性格特征。这种斗性实际上普遍存在于自然界中,只是在斗鱼身上展现得最为淋漓尽致。自然界中,不少雄性动物较之同类雌性动物拥有更鲜艳亮丽的毛色与更优雅挺拔的体态。出于求偶需要,雄性需借此博得异性的好感和关注,因此,雄性之间天然带有妒忌本能,而这种本能正源于性欲。推而广之,人类作为自然界的动物之一种,其潜意识中亦带有斗性。以此观照文本,小说中的“我”为何而斗?所斗为何?以“我”为中心,这种斗性至少触及三个方面,一是与母亲的紧张关系,反映家长威权下的暴力与反暴力;二是与妻子的两性关系,摆脱了情的因素直接呈现性欲的面貌;三是过去与现在两个自我的关系,成年后的“我”受到现代文明的压制,却始终无法摆脱过去原初的“我”。可以说,文中的斗鱼,充满了身体和性的隐喻,既是勾连人物的重要联结点,也是构建空间的重要道具,所有的情节最终都归结到文中的核心主旨上——展现人的暴力天性与原始欲求。

香港作家偏爱书写观赏鱼类,有其切身的在地经验。香港人喜在家中摆放鱼缸,在香港域内亦有不少集中售卖观赏鱼的地方,保留至今日的还有位于鲗鱼涌的香港水族广场以及旺角的金鱼街。观赏鱼于香港人的重要性不言而喻。究其背后原因,盖深受五行之说影响,且与古代赏鱼传统遥相呼应。

古人认为天下由金、木、水、火、土五种元素组成,五行相生相克,与个人命理和家居风水密切相关。在家中合适的位置摆放鱼缸,据说能达以水聚财、以鱼挡煞的改运效果,足可见鱼之于港人运命轻重。此外,家中养鱼又能实现观赏目的。据考证,中国是最早培育出金鱼的国家。“金鱼”一词在明朝中期首次出现,当时的人们采用全新的盆养方式,极大缩短了人与鱼之间的距离,便于人们清楚观察鱼的形态和运动。清《柳南续笔》有记载赏鱼活动:“鱼之大者,长至四五尺,每岁春秋二时,则以空心馒头投之池中,鱼竞吞之,有跃起如人立者,于是置酒池上,招客观之,谓之赏鱼。”赏鱼作为一项文人雅致活动,既有趣味,也为人们提供观物的途径,与儒家格物精神不谋而合。无论是西西,还是王良和,其笔下的鱼符码都不是简单的托物言志、借物抒情,而带有各自的鲜明特色与独特象征意义。香港作家不拘泥于一家之言、一口之说,而善于从物体本身出发,以物观人,从不同角度、不同观点见出社会性思考。也正因为人人皆为主体、人人均有话说的特点,造就了今日香港文学的杂糅特色。

二、杀鱼:抗拒仪式

在琳琅纷繁的鱼书写背后,作家们如何借鱼表态,从鱼身上洞悉社会问题?我们能否归结出某些共性因素,借此反映香港这一特定区域的文化特色?形式丰富的鱼书写显然倾注了作者不同的情感意志。杀鱼情节和化鱼情节或许显示了香港作家两种主流的思考模式。香港当代小说时有出现动物非自然死亡的情节,这些情节对故事的整体把握常起关键性作用。王良和《鱼咒》和葛亮《杀鱼》都有写到杀鱼的场面,两者呈现方式均有各自特色,但在叙事模式上,都表现为相似的抗衡式书写。杀鱼作为一种反抗的仪式,具有强烈的生命感。

在小说《鱼咒》中,有一段关于杀鱼场景的描写,作者用700多字的篇幅生动、逼真地描绘了“我”杀死自养宠物彩雀的可怖场面。其场景构筑之真切、画面呈现之凌厉,甚至让不少文人读者将其与现实混淆,误以为确有其事。后来,作者多次在公开场合表示,小说中的情节只是虚构,在现实中并没有发生过。何以在小说中有如此超现实的表现?隐藏在文本背后的作者潜意识是什么?

小说中杀鱼的一幕发生在母亲倒掉彩雀的第二天。被母亲倒进厕所的彩雀并没有死去。尽管“我”为此感到庆幸,但是自我意识却提醒“我”,这鱼是偷母亲的钱买来的,它的性命也应该属于母亲。翌日,“我”亲手杀死彩雀,并放入饭中给母亲吃。彩雀名为哪吒,作者借名字引入哪吒削骨还父、削肉还母的神话传说强化说明,父辈与子辈本就存在权利压制关系,当子辈的反抗被排斥于社会之外、为现代文明所不容时,唯一可诉诸的途径当指向人类最原初的暴力天性。弗洛伊德曾说:“使用暴力来解决人与人之间的利益冲突是一个普遍原则。在整个动物界这都是一个真理。”暴力是一种力量,潜藏在每个人的心底,成为人性当中的无意识,任何时候都有被触发的可能。

同样写杀鱼,“70后”作家葛亮的书写不但不血腥,反而在一种传统古韵氛围中,彰显对现代文明压迫的反抗力量。作为一个外来定居者,作家葛亮以其旁观者的独特视角观望香港城市,又以其切身的经历体察个中滋味,最后用细腻的笔触描绘香港肌理,集结成小说集《浣熊》。其中一篇《杀鱼》原题为《云澳》,刊载于《香港文学》2013年1月号,后收入《浣熊》小说集。从题目的更换,读者也能大致揣摩出“杀鱼”与“云澳”之间必然暗含某种联系。云澳村是香港目前仅存的渔村,是传统渔业文明的居身之处。然而随着现代文明的入侵,村民们陷入了新旧的夹缝困境,如何保住传统文化,如何减轻现代化转型的阵痛,不仅是当地村民需要思考的问题,同时也是每一个香港人需要思考的问题。

葛亮同样对杀鱼的场景进行了极其细致的描写,然而情景的铺展渲染并非为了吸引猎奇的目光,而是有深刻象征意义在其中。首先是阿爷的杀鱼。“爷爷在杀一尾大头鲔。鱼还是鲜活的,阿爷抄起九寸刀,猛扬起手,刀背重重落在鱼头上。鱼扑腾一下,又一下,就不动了。阿爷踩住鱼头,右手执刀自鱼尾一刮,鱼鳞就落下大半,翻转了鱼身又是一刮。然后刀尖一转挑出鳃,划开鱼肚,掏出鱼鳔和暗红的内脏。利利落落,前后不过一分钟。”阿爷杀鱼时所表现出的庄重,实际上正是云澳村的核心价值所在,代表着阿爷对地方渔业传统文化的坚守,也表明了对现代文明的坚决反抗。

接着是“我”佑阿的杀鱼。相对于阿爷的坚守,年轻一辈“我”和阿金等人的力之抗争,却来得后知后觉。“我”与阿爷的矛盾来自“我”到利先叔的蚝场上帮忙。利先叔是外乡人,在村中买下一个养蚝厂,并采用新式西洋法子养蚝,遭到老辈人的咒骂,成心要破坏云澳风水云云。跟着利先叔工作,在阿爷这老一辈的本地人看来,无疑是忘本之为。于是阿爷提出让“我”杀鱼的要求。杀干净了,就随利先叔走,杀不干净,当然应该知道怎么做。“我”模仿着阿爷的手势,杀起鱼来。“去鳞,劈肚,放血,清鳃。依次下来,竟也有模有样。”二十几年来没碰过几次刀的“我”因受阿爷的熏染,对杀鱼这一技能也能掌握有七八分。对传统的认知其实早在“我”心中生根,只是尚未浮出水面。随着剧组进村拍摄(暗示现代文明的入侵),“我”开始在对文明的向往和对传统的守护两者之间徘徊、挣扎、觉醒。小说两次描写“我”做梦梦到鱼,表面上看,梦境反映了“我”作为一个男性青年的性意识觉醒,然而在更深层次上,亦反映了“我”对现代文明世界的好奇、试探,以及对传统从无意识到有意识的觉醒历程。随着地产商的介入,“我”与村民一同捍卫云澳,并主动向阿爷提出学杀鱼。

鱼类具有强大的繁殖能力,在原始人类中就已作为生殖信仰的象征。又因其形似女阴,鱼早已蒙上性的色彩。王良和、葛亮小说中都谈到鱼,背后实则谈性,而这性并非男女关系中的性欲,而是弗洛伊德所说的性本能,即原欲。无论是以杀鱼表达反抗态度,抑或以杀鱼彰显传统的价值,两者的内在动机皆为原欲,其所要抗衡的,是被现代文明裹挟前进的社会对个体的生存压抑。

三、化鱼:遁世之愿

对社会的批判思考,有人举起大旗,直抒反抗之英气,也有人避其锋芒,选择曲线救国之路。由是,前者当推杀鱼之书写,后者却有化鱼之深意。自古以来,我国民间就流传不少关于鱼的神话传说和故事,由此构成中国鱼文化的重要组成部分。在这些传说故事中,化生题材是一类非常值得关注的现象。初民的化生思想主要源于天人合一和万物有灵观念,显示了人与大自然之物之间某种共通互生、隐而不见的文化联系。香港作家写鱼,延续了传统文化的化生题材,同时注入新的元素,呈现出别具一格的本土风格。

化鱼是人与鱼之间的双向化生过程,既有人化鱼,也有鱼化人。先说人化鱼。在民间口头流传的故事中,有不少属于“化鱼”之说。其中有动物化鱼,如《异鱼图》中提到的由蝴蝶所化的鮆鱼、《格物志》中由公蛎蛇所化的黑鱼;也有植物化鱼,如《抱朴子》所载荇茎和苓根因根长喜近水而可幻化为鱼。如果说,关于自然界中动植物化鱼的传说反映了早期先民对自然世界的感知认识以及物种崇拜观念,那么,“人”这一主体的引入,便开始显露出人类的理性情感思考。《太平广记》中曾记载一则高唐女变为白鱼的故事,在表现人与鱼亲善的同时,寄托了对美好爱情的追求。《述异志》中亦有提到杨氏家妇溺水死而转化为懒妇鱼,“其脂膏可燃灯烛,以之照鼓琴瑟博弈,则灿然有光;若纺绩,则不复明”,传达出当时人们对于好逸恶劳者的嘲讽。

谈香港的化鱼题材文学,或许可先从刘以鬯的《追鱼》说起。《追鱼》原为越剧剧目,主要讲述北宋嘉祐年间,应天府书生张珍千里迢迢投靠曾有指腹为婚之约的金家。然而金家嫌贫爱富,伺机退婚。碧波潭里的鲤鱼精不甘寂寞,化为金家小姐,每日与张珍相会,后转而为人,与张珍结为夫妻。故事延续中国古典神话中的爱情主题,谱写了一曲美丽动人的勇敢追爱乐章。刘以鬯改编《追鱼》,实现人化鱼的港版翻转。第一日,读书人看到池塘中有鱼。第三日,读书人看到池塘中有一年轻女子,不久读书人消失不见。员外一家在瓦砾中寻找,却被一只老鼠告知,读书人在池底和一个女人在一起。而那女人,本是一条鱼。尘世纷扰,鱼不愿上岸,读书人也不想逗留,只想赶紧逃离,小说借改编的故事抒发了对当下社会的不满。小说解构爱情神性,同时又立足本土,亮出招牌,点出香港的都市性特点。

同样借鱼遁世的,还有谢晓虹的《鱼缸生物》。所谓“鱼缸生物”,开篇前言就解释道:“并不是那种身体呈流线形,被闪闪生光的鳞片覆盖着的水生动物,而是任何被带离原来的生存场域,赤身裸体地置于玻璃器皿中的生物,比如说,一个失去了笔挺西装遮掩的中年男人。”开头的一幕相当具有画面感:透过透明的阻隔物,可看见里面的雄性生物皮肉松弛、脂肪集聚,浮肿的双眼和喑哑的嘴唇无不透露重压之下的疲态。仔细一看,恰恰是被玻璃幕墙包裹的商业大厦中,奔波忙碌着的现代都市人。故事的开展像一场诡异的梦境,阴雨连绵的V城,不断有中年男人消失。主人公N先生亦难以幸免,于三点钟离开办公室后不见踪影。消失的男人变为商场橱窗里贩售的宠物,而N先生则变成了他书桌上养的一尾黑摩利金鱼。

值得玩味的是夫妻两人对N先生失踪一事的态度。变为金鱼的N先生并没有表现出任何惶恐与不安,反倒因为没有人认出它而感到得意。而反观N太太,当得知丈夫失踪,N太太的情感态度完全没有让读者感受到丝毫的夫妻情分。N太太最初的表现是愤怒,埋怨N先生不听她的话,紧接着又转为开心,因为明白她和女儿的生活并不会受到任何影响,而家居的布置亦可按照自己的喜恶设计。玩弄着丈夫化身的黑摩利,N太太心情竟迅速舒展开来。现代社会庸碌且繁重的生活方式,不仅给人戴上一副重重的枷锁,还连锁反应地改变了人与人之间的关系。古有被限制于一方天地中的闺阁女子,被称作养在笼中的金丝雀,美丽却不自由。今有躲藏于三寸玻璃鱼缸中的中年男子,被称为鱼缸生物,坐井观天,满足于比井口还小的自由天地,当中的反讽意味值得细细品味。

读书人化鱼,随鲤鱼而去,从此挥别尘世;N先生化鱼,变身黑摩利获得暂时逃逸。消失,成为香港当代文学的一大主题,如潘国灵《失乐园》《写托邦与消失咒》、韩丽珠《失去洞穴》、陈志华《失踪的象》等,无一不述说着与消失、失踪、离开有关的故事,角色人物多为城市中的中低收入群体或边缘人,他们饱受社会压力,无处喘息,只能借离开或消失寻得暂时容身的间隙。他们对社会的反抗不似前者直截了当,但这种离奇消失、静默离开的力量却以一种神秘美而引起人们的关注和共鸣。

除了人化鱼的故事,古代化生题材传说中亦不乏翻转的鱼化人故事。《追鱼》原剧即为一例,《太平广记》中亦有记载类似的鱼化为女子与男子相遇之事。香港作家丽珠的《缝身》可看作是现代都市版本的鱼化人传说,爱情不再是关注点,转而探讨现代社会制度下的个体的生存形式以及两性间的分合关系。在某城市,出于经济考虑,符合法定年龄的居民需要进行男女配对缝身,通过手术将二者身体缝合在一起。小说开头,“我”以缝身人的身份出现,在撰写论文的过程中,经过不断的了解与思考,结尾时,“我”实施了分割手术,最终完成了个人对自我身体的处置。小说从人的层面展开,但其基底又融入了鱼的文化色彩,是一部指涉意义丰富的小说。文本由两层叠合而成,单数章节是故事层,双数章节是“我”为撰写论文而拟写的论文大纲和个体案例,是故事里的故事。

在化鱼题材中,作者还引入了双面鱼的神话概念。第二章论文大纲以虚构的研究资料分析了双面鱼的出现以及存在的原因。作者从古希腊的双面神中获得连体的灵感,但实际上,中国古已有之的连体鱼图亦可作为最直观的注解。大纲最后得出结论,既然双面鱼有其存在的合理性,现代社会的连身人亦是合理的存在。于是,回到第一章,鱼化而为人,开始了结识与连身的过程。然而,这一过程似乎并不顺利,从第一章“我”与乐的相遇开始,作者以餐厅金鱼缸中鱼的动作暗示人物间的对话博弈,你来我往,你攻我守,结果却是:“在许多水藻和玻璃珠之间漂浮,像一颗尘埃,始终无法遇上另一尾体形相若的鱼。”单双章节之间实际存在着自我的双重对话,双数章节始终为连身人的存在做注脚,而单数章节却屡屡出现“我”对缝身的抗拒以及手术后的强烈不适。作者对社会的思考既肯定又否定,显示出辩证色彩。

无论是人化鱼还是鱼化人,都隐藏了作者有意与当下社会拉开距离的企图。这种抽离与传统的渔隐文化呈隔空呼应之势。古人观鱼,常以鱼的从容、自在和率性表达自己对自由的追求以及对生命最高境界的理解。“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”是鱼之乐,亦是人之乐。“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”,张志和的《渔父歌》,以渔夫悠闲自在的生活点明心中归隐之志。以渔樵为典型象征意象的渔隐文化,寄托了人们隐逸江湖、逍遥人生的志趣与追求,给人带来一种自由的人生况味。想必香港人心中总有一丝不自由之戾气,方衍生出以上种种层出不穷的借鱼遁世愿想。

养鱼、杀鱼、化鱼,香港作家笔下的鱼意象总是与香港这座城市息息相关。香港作家对家养观赏鱼的关注与描写,延续传统以物观人的文学态度,展现港式都市生活之余,亦反映了作家对社会的多面思考。杀鱼情节与化鱼情节的出现,都显示出了现代与传统、社会与个体等二元冲突主题,不同之处在于,前者以反抗呼应社会,后者以逃遁折射现实。

从海洋生物,进入到人类社会领域,鱼已超越人们最初对食物和子嗣的期望象征,衍化为观看我城的载体和参照物,鱼与欲望相通,成为香港鱼文化的重要内涵精神。值得注意的是,香港文学中的鱼书写始之于海洋文明,叙事形式上也深受西方文学理论影响,但在精神内核上,却与中华传统文化一脉相承。以西方鱼书写的典型代表作赫尔曼·梅尔维尔的《白鲸记》以及海明威的《老人与海》为例,无论是前者的白鲸,抑或后者的鲨鱼,都是站在人的对立面,作为自然界的象征,以显示主人公在成长道路上所遇到的重重阻碍与困难,藉此彰显人类的强者力量。中国传统文化则显示了人与鱼的通感互生,人与鱼之间不是对立而是并立的,人们将情感投射在鱼身上,也从鱼身上获得信仰与力量。综上可知,香港当代小说的鱼书写,受中西传统鱼文化的影响,结合本土经验和个体思考,具有多元杂糅、立足当下等港式特点。

(责任编辑:admin) |