|

“你突然发现这有条死蛇,就在桌子底下,整个表象世界的不稳定性就暴露出来了。死蛇就是一个破绽。小说可能就像这突然出现一条死蛇,它躺在这儿,白色的,挺长的”

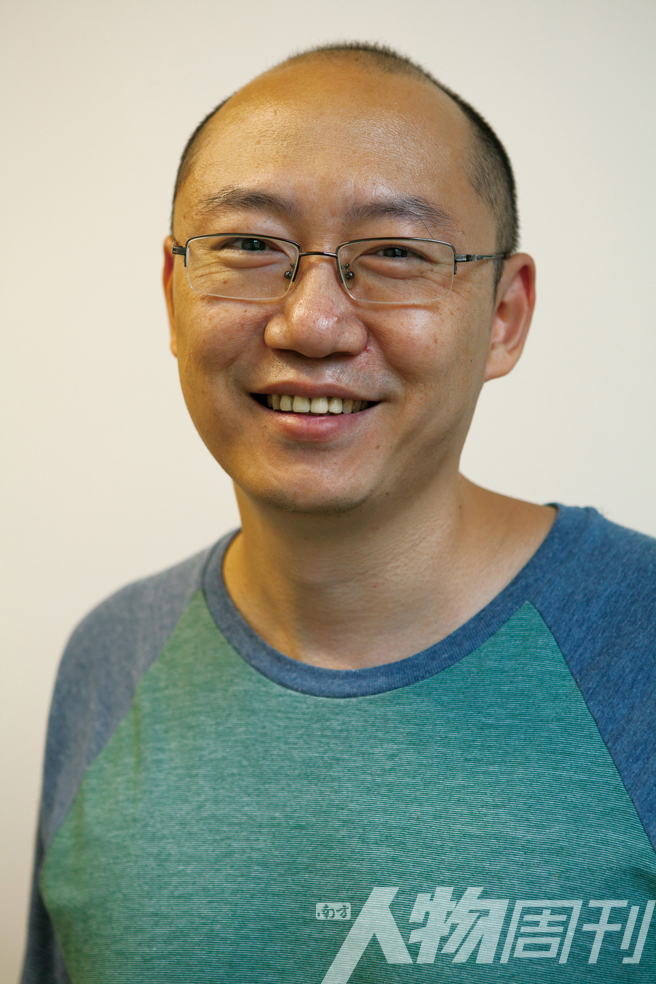

作家朱岳有段时间老看三岛由纪夫的《叶隐入门》,“武士道,乃求取死若归途之道。”他从“死狂”中获取必死的决心去认真学习一些不擅长的事,但“滑稽”总会适时显现,因为反应慢。他形容自己是一台时刻在运行有关小说和哲学“特大文件”的电脑。

上大学时,满头银发的英语老师让朱岳念例句,念了一遍,再一遍,他始终无法读准重音。同学们笑。朱岳低头盯着铁皮铅笔盒,想把它砸到那老奶奶的脸上。僵持了十秒左右,也许老师意识到了危险,让他坐下。再加上罗圈腿,跑步右歪头,朱岳逐渐意识到,自己身上有“滑稽之谜”——某种滑稽的东西总要表现自己,不是在这里就是在那里。

受老师关注也许因为自己的怪异,更有可能互为因果。受迫害感驱使他在小学创立“宗教”,以买东西、借钱的小恩惠招揽了一位信徒。他给信徒布道,告诉他人从何处来。朱岳几乎不再联系过往的同学,那些被嘲弄的经历影响了他的写作,黑童话元素、反成人倾向不时在小说里闪现。他引用心理学家阿尔弗雷德·阿德勒的说法,“人的所有努力最后都是为了克服自己的自卑性。”自卑感一点没弱,自尊心却在拖家带口过日子中被磨损——不断干自己估计很可能不行的事情,最后发现绝对不行。

除大学时上过哲学公共课,朱岳都在搞“野路子民哲”。十七八岁时他确信自己有哲学天赋,现在他仍然想着迟早有天要写本哲学书。前两天他父母在家拿了个本子给他小孩画画,他一看,上面写着自己过去的哲学笔记。启发朱岳哲学思路的是维特根斯坦。维特根斯坦常说,写出好的哲学和对哲学问题作出好的思考,这是一个意志的问题,甚至是一个智性的问题——抵抗误解之诱惑的意志、抵抗肤浅的意志。热衷的思辨游戏对朱岳而言痛苦大于乐趣,但他觉得若没这东西,活着也不容易。

当律师时他无法带着“对人可能不太有利的目的”跟人打交道或求人,也处理不了类似电视节目《第三调解室》里焦头烂额的案例——为了父母的遗产,兄弟姐妹打成一团。尽管从法律专业毕业时还特别注意区分“法制”和“法治”,“权利”和“权力”的概念,但通过司法考试、在事务所实习过后他却成为了“《北京晚报》的包律师(《包律师答疑》是《北京晚报》的一个栏目)”,什么都管,天天接触“人最没出息的那面”。

例行公事的某天,朱岳去海淀法院签字,忽然感到自己像阿Q画圈一样,任人使唤。正值七夕,他回到家写了短篇《我可怜的女朋友》,痛哭流涕一番。他在小说里写,躺在病床上的女友剩23根头发,被切除的手指上安着10根面条,假牙是死于淋巴癌的老大爷的遗物,枯柴般的身子由曲别针连接。家里的蚯蚓卖了,蛾子偷偷飞跑,“我”四处寻找给女友的玫瑰,但除了砖头瓦砾只有狗尾巴草。小说里两人分食的那块大白兔奶糖还是不久前出差时一当事人给律师朱岳的。两年后,朱岳转行做了编辑,在看似恰当的身份外壳中,“滑稽”总算没那么突兀了。

科马克·麦卡锡在小说《老无所依》中写一老警长,习惯老式双波段收音机和老式自动手枪,缅怀前辈执法时连枪都不用带的时代,对杀人者不可理喻的暴力行为无能为力。编辑朱岳现在就像那老头一样絮叨着江河日下、恶人当道。在写完《睡觉大师》一书后不久,他在109路电车上,透过车窗见一老人领一痴呆的孩子在路上走。老人步履蹒跚,眼神中有一种被焦灼折磨、耗尽后的平静;孩子半张着嘴,目光呆滞,每个动作都像是出于无措。两人走到一条宽阔的马路前,紧张地左顾右盼,老人拉过孩子的手臂夹在腋下,用手攥住他的手。朱岳意识到,这是对他写小说一事的写照——出于不屈的愤怒、一种抗辩。

他未经盘算地继续王小波口中的“反熵”(趋害避利)过程,同时逃离生活里的鸡零狗碎和焦头烂额。小说是虚构来安慰自己的东西,“不很强势”。在《蒙着眼睛的旅行者》一书里,他想象一种“消失术”,这是一种“精神修养”,用于“面对面”地躲开上司、警察、债权人或者自己妻子的目光,甚至躲开死神。自小朱岳就想象一个桌子底下的世界,万不得已时能藏进去。他想着,可能有一天自己很从容地在桌子底下生活,一下成为大家纷纷效仿的一种生活方式。

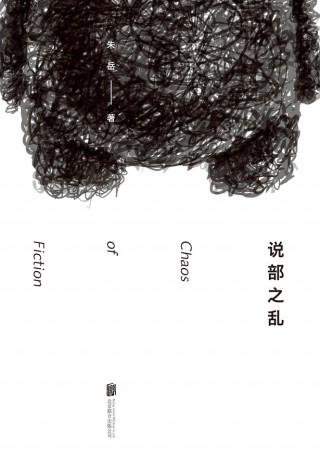

说部之乱

斯坦尼斯拉夫斯基在村庄里

人物周刊:你一直生活在北京,部分小说中虚构了仿佛发生在西方世界的事,你想要制造的西方情调是什么?

朱岳:一个是间离效果,有些事如果你写发生在北京,读者马上就会觉得是假的。还有就是摆脱家族相似性——这是维特根斯坦的一个概念,但不是这意思——我写王桂花,另一人写李香莲,那人写张梦雅、赵如兰,并不是说乡土不好,但如果写斯坦尼斯拉夫斯基在村庄里怎么着,虽然也写乡土,但可能感觉不一样。

人物周刊:维特根斯坦的哲学对你的小说写作还有什么样的启发?

朱岳:首先,他有一个“生活形式”的概念,比如这个杯子摆在桌子上而不摆在椅子上,就是一个生活形式。很多生活形式我们觉得理所当然,但在小说里稍微变化规则就完全变成另外一个世界,然后你才能意识到这个世界的规则。比如一男一女生孩子,咱们很难意识到这是很奇怪的事,但完全有可能是两个男人和一个女人才能生一个孩子,在某个可能世界里,两个男人精子的化学成分结合在一起才能让一个女人怀上一孩子,结果那里的伦理道德、生活习惯都会与我们不同。当然,可能所有事从一个绝对的视角来看都无所谓奇怪还是正常。维特根斯坦的“语言游戏”和“生活形式”关系很近,他说过,引入一个词就引入了一种生活,比如“WiFi”这词就伴随另外一种生活形式出现。

人物周刊:通常来说,隐喻和寓言表达的是真实世界中的焦虑和失败,比如卡夫卡的《变形记》。但你在很多短篇中似乎对投射真实世界不感兴趣,也没有表现时代的迫切感。你把自己所写的定义为一种审美文学,充满怪诞奇观的外界环境会对你专注于审美文学创作造成干扰么?

朱岳:作者不应该自觉选择一些东西,比如“我要表达焦虑和失败”、“我要表现时代”……如果我如此要求自己,可能会陷入自欺欺人。外部世界也并不会干扰我,我很需要受刺激。我想作者在很大程度上是被动的,所谓“纯粹性”,就是被动性,放弃野心和意志,让某种东西自然而然地显露出来,然后放任自流。它可能被许多人接受,也可能不被接受。但它不是作者有意去让人接受的产物,而是某种客观的东西,独立于作者和读者,是否被接受对它是无意义的,作者可能很苦恼,但他应该保持这种苦恼,并借助它超越自己和读者。

写出一个作品之后,我会想,它就该是这样,就该有这个长度、包含这些内容,还是我自己强加上去的?我写过一个几百字的故事,改写了几次,改到四五千字,后来我意识到它本来就应该是那几百字,其他都是出于我的虚荣心加上去的,就把它改回了几百字的样子。有时候我在这方面很虚弱,删掉自己的小说,那些心血就都白费了,但我还是会恢复它本来该是的样子。

人物周刊:对于大多数可能背负生活沉重的人而言,看这种审美文学的意义是什么?

朱岳:即使不是背负生活沉重的人也不是有必要看,它没什么必要性。

人物周刊:那你写给谁看?

朱岳:就是我自己这种人。人生在世,唯一的希望是给后来的某些人一种希望,但后来的那个人他唯一的希望也是给后来的人一种希望。但这希望究竟是什么?就是给后来人一点希望。无限循环。就跟蚂蚁很认真地活着——我这么说还挺心灵鸡汤——就为了以后的蚂蚁,没有其他什么。

人物周刊:你的同类是什么样的?

朱岳:有一种共同的趣味性的东西,很难概括。比如我看芥川龙之介晚期的东西都特别有共鸣,就跟蚊子看见一大胖子似的,一下扑上去。说不清为什么,我也不想自杀。还有台湾作家袁哲生也接近这种,布朗蒂甘也是。他们都是自杀的。袁哲生对内心的东西挖得非常深,但他又没找到一个出口,没有找到答案。他的小说没有给你出路,一丝光明都没有,但他本身又很深情。芥川龙之介晚期写的东西里幻想世界和现实世界很接近,在达到生死边界的地方,人生越来越像一场梦。

谜与纯粹狂欢

人物周刊:没找到出口的状态你有过么?

朱岳:我……我没找着入口。川端康成引用过一休禅师的话,“入佛界易,入魔界难。”我就是想入魔界也入不了。心情不好的时候我也想过自杀,心情一旦好了,特高兴。

人物周刊:那在你现在的写作当中,幻想与现实的边界清晰么?

朱岳:也不是太清晰。有时候你活着,有一种现实是大家共通的现实——一种常识建立起来的现实,基于比较平均的理解。昨天我还看涩泽龙彦写的《三岛由纪夫追记》,那里头说,写小说的人都还是追求超越的,不太接受日常的市民化的现实,不管是向类似冥界状态的超越,还是向另外一个状态的超越。你可以说是一种戏剧化,但又不是舞台上的那种戏剧化。

人物周刊:是哪种戏剧化?

朱岳:把你看到的生活慢慢变成一个有主题的东西。主题好像随时也在变化,不是很确定,我只是朦朦胧胧感觉到。

人物周刊:你现在出的几本书的主题尚且不能描述么?

朱岳:具体的每篇我都可以说出来,但我不太想解释小说,解释之后太简单化了。我老是面对一个很麻烦很庞大的东西,而大家要的都是简单易懂的解释。如果我这么解释就等于在骗别人,当然我也能骗别人。

人物周刊:那个庞大的东西是不是你称之为谜的东西?

朱岳:我说的时候不一定能感觉到,比如我现在就感觉不到。有时候发烧了或者很偶然听说一个熟人生病了的时候,会突然感觉到。你们没感觉过吗?

人物周刊:我还不知道谜到底是什么。

朱岳:你有没有,比如一个夏天,正在放暑假,你轻微发烧躺在家里床上的时候,突然害怕病死,然后你突然对活着这件事有一种“呼呼呼呼”的感觉。

人物周刊:谜会让你感到不安么,你如何面对这种谜?

朱岳:谜本身就是一种不安,又挺有吸引力的。如果体验不到它我就空落落的吧,我还得不断唤起这感觉。

人物周刊:怎么唤起?

朱岳:佛教有些观想可能和这类似,就是你想象自己跑到一个地儿,好多人追你,你想象自己被他们乱刀砍死,大概是这种。一旦对自己的死亡有观想之后,其实你是被拔离出来了一下,当然你可能马上又被放回去了。这有点像先行到死中去,向死而生。

人物周刊:你说小说写作可以作为把握谜的一种方式。

朱岳:我前一段经常写这种把人带到拔离状态的,但可能只是对这状态的一种模仿。以前我追求想象力爆炸式的,写那种很高兴。就好像你嘁哩喀喳砸了一堆东西还没人敢管你。后来我就对谜的事儿感兴趣了,可能过一段还会再写砸东西的,纯粹狂欢式的。

蒙着眼睛的旅行者

与没有动物性恐惧的人合体

人物周刊:在文学中,死亡这件事情是怎样一种象征性的东西?你小说中的死亡呢?

朱岳:文学里死亡可能是非常重要的主题,因为这个事儿你如果不在小说里经历,基本在哪儿也经历不了。但其实也不是一种真正的经历。“死亡”这词属于描述性的语言,描述一个外在的事,“我”这词不属于这种语言。我说我疼或者我如何如何的时候,我并不是在描述一个事,很少的情况下可能是这样的,基本上只是把注意力吸引过来,让大家来帮我或者知道我的状态。但死是指向外在的。好像是奈瓦尔说过,死总是别人的死,其实“我”是死不了的。你觉得你以后会死,是因为你总是把一个“我”和一个名字联系起来,虽然“我”是代词,但“我”这个词不等于“朱岳”这个词的替代品,“朱岳”可能和“死”是属于一个语言系统的词。“朱岳死了”,这句话在逻辑上没有问题。我说“我死了”,在逻辑上就有问题。你死了那这句话是谁说的?它本身就有一种背离的性质。

理智上的困惑通过我的分析在一定程度上被消解了,当然我还会继续思考这个问题,但一种肉体上的动物性的恐惧还存在,这东西可能比你理智上的恐惧还可怕。一般人理智上的恐惧可能是一想到死就“唉呀什么都没有了”,其实是一种妄想,不可能有一个什么都没有了的情境被一个已经死了的你去看的。

人物周刊:你是因为什么开始思考死亡这个命题?

朱岳:这是最根本的问题,它和自我问题深刻联系在一起。只要解决自我问题,其实哲学这个东西基本就没有了。思考哲学问题,不是跟下象棋似的直奔它过去,而是你今天咬它一下,明天撕它一口,不停围着它打转,所以我已经想了得有二十几年了。

人物周刊:解开这个谜题对你自身有什么影响?

朱岳:起码理智上的恐惧没有了,但是这种恐惧可能是微不足道的,最大的恐惧还是动物性的恐惧。

人物周刊:那去思索这个问题有什么意义?如你所说,理智上的恐惧微不足道。

朱岳:一旦意识到这是动物性的恐惧,可能它就比较容易被克服。但是如果它和理智上的困惑纠缠在一起,几乎就不可克服,只有特别有动物性蛮勇的那种人可能能克服。

人物周刊;你是什么样的?

朱岳:我肯定没那种蛮勇。如果我碰上一个没有动物性恐惧的人,我俩“咔”地合体了,然后我们就把对死亡的恐惧全克服了。

人物周刊:你是把自身小说化了。

朱岳:对,我刚才说的“主题性”就是把自身小说化。但我觉得所有人都是把自身小说化的,只不过有一种小说化是平庸现实主义的小说,还有一种小说是像三岛由纪夫那种传奇式的小说,当然你还可以把自身化为一个很奇怪的小说。

“死蛇”暴露表象世界的不稳定性

人物周刊:你小说里有比较轻逸的成分,卡尔维诺讨论文学中轻的风格时认为,轻是对生存之重作出反应。不知道这种解释是否适用于你的小说,还是你在回避一些沉重的东西?

朱岳:我觉得不用逃避“逃避”这件事,逃避也挺好,好像没什么让我必须去怎么着,我已经尽力就好,我不需要为了做不到就去自杀。

人物周刊:逃避是因为没有必要面对还是无法承担?

朱岳:无法承担吧。

人物周刊:你已经认清了自己的局限么?

朱岳:对。但怎么说呢,就像卡夫卡《审判》里那个人最后也没有逃避。他觉得有一条路好像是可以逃走的,但最后他还是被杀死了,他恰恰没有逃避我说的那种不可名状的东西,而整个社会运转是在逃避那个东西,大家都在逃避某种更深刻的真实。而且你越想把那个写出来越写不出来,它也在逃避你。

人物周刊:它逃避你?怎么讲?

朱岳:就像马桶突然堵着的时候,脏东西“哗”全冒出来了,按照一种精神分析的观点,那个状态就是实在突然涌入你的生活,你构筑的体系一下就崩塌了,你发现它非常脆弱。就像大卫·林奇的电影《蓝丝绒》,有人发现一个耳朵在草丛里。实在不让你能很清晰地把握到,你无法通过直面实在去把握它,而且你的意识逃避它。最好的例子可能是《黑客帝国》,那个现实是你的整个体系不让你去面对的。

不过以上说到的是两种意义上的逃避。逃避也是一种自我保护吧,但是冒一定风险也会有回报的,这个回报又像是诱饵。面对世俗生活中的种种挑战,沉入其中,做一个世俗意义上的“强者”,也可能是一种逃避;而逃避世俗生活也可能是一种冒险。

人物周刊:不能通过直面来把握实在,那如何应对实在?

朱岳:实在是一个超现实的东西,通过超现实的方法可能能把握到实在。现实其实很多是大家一起编织起来的,维持一个相对温馨的、正常化的、让你比较踏实的状态。

人物周刊:超现实指什么?

朱岳:比如因果律,按照哲学的观点就是一种恒常汇合,我松开握住这杯子的手,啪,它就摔碎了,你觉得有一个原因、一个结果,是个必然事件。但其实是偶然的。不是一定会掉,它有可能飞上去了。但是你的整个思维设定让你不会去这么想。如果一定要这么想,你可能觉得有什么东西把杯子吸上去,或者杯子本身有问题。就是说真正的实在其实很难达到,我们通过各种概念接触实在,这些概念已经预设了各种没被意识到就已经被接受了的理论。

所以你有时候通过想象另外一个世界,可能能把那种实在表达出来。我的分析还是很无力的,如果你直观地看到杯子飞上去了,那现象给你的冲击力是不一样的。或者你突然发现这有条死蛇,就在咖啡馆的这张桌子底下,整个表象世界的不稳定性就暴露出来了。死蛇就是一个破绽。小说可能就像这里突然出现一条死蛇,它躺在这儿,白色的,挺长的。当然,你可能马上想是不是这附近的饭馆有这道菜?

有一个科幻小说讲一个人生活在别人给他搭的布景里,他老婆是派来的,记忆是被灌输进来的,他整个生活都是假的。某天他突然发现家里窗帘花纹跟前一天的不一样,有细微的变化,从这一点他慢慢就发现原来自己在一个骗局里。那个花纹,就是你要写的。实在可能只是闪现,不是说你扒开之后看见了。所以卡尔维诺说,珀尔修斯通过铜盾反映的影像来观看美杜莎(希腊神话人物,三个蛇发女怪之一,其目光能使人变成石头),才能砍下美杜莎的头颅。真实就像美杜莎,一闪现你可能就僵化了,捕捉不到它。你想去写批判现实的,却恰恰抓不住实在。

琢磨外星人掉下来的零件

人物周刊:你欣赏的作家布朗蒂甘塑造的世界是按照一种诗性的逻辑构成的,你也强调诗性,什么是诗性?任何生活中都有这种诗性事件么?

朱岳:这个问题我一直也没想明白,有时候忽然下一阵雨也是一件诗性的事。有时候一句话以一种语调说出来,就有诗性的感觉。诗性是一种调调,究竟什么是这种调调,说不上来。

人物周刊:你最近生活里有什么诗性事件?

朱岳:上周末我去了一趟南戴河,下雨之后我去海边转转。一下雨,到夜里一个人也没有了,但海岸上还是灯火通明的。我在海边走,下着冰冷的雨,海里沙洲已经被海水包围了,但很浅,我就走过去了,前头是一片黑暗的海。在沙洲上我开始听阿部薰的爵士乐,音乐很凄厉。等我回来一转身,水已经很深了,海在涨潮。我一脚就迈下去了,我不会游泳。当时想我是不是应该回去,后来觉得还是咬着牙往前走吧,走走走,水越来越浅了。我起先在沙洲上思考死亡问题,好像很形而上学的状态,但我一脚迈到水里头,一下就惊慌失措。当然,它诗性的强度达不到小说的强度,不值得写成小说。

人物周刊:强度如何衡量?

朱岳:我会评估一下。捡了一块玉石,有经验的人可能掂掂分量,看看硬度,就能判断出来。写小说也是。而且踩在水里瞬间的求生欲可能写不出来。

还有一些很怪的事也有可能具有诗性。比如我在网上看到一个真实事件,有人在海滩上发现一具尸体,从尸体衣兜里发现了诗集中撕下来的一页,调查发现它是从一个绝版的可能只印了几百本的诗集撕下来的。有个护士认领诗集,说这诗集是她的,是她送给一个上校的。警察找到上校后,他当场拿出那个护士送的诗集。到这里所有线索都中断了。那人怎么死的?为什么会有这诗集?兜里缝着其中一页是为什么?这事用大白话说出来就有一种诗性在里面,只需要你用平铺直叙的语言讲出来。

我写的很多东西也是没有答案的,起码表面上没有。没有答案似乎是诗性的一个特征。这事就好像外星人掉下来的一个零件,被你捡到了,你只能去琢磨它。

舍弃“我要伟大”的虚妄

人物周刊:你早期写作是为了摆脱绝望,后来觉得好像这一点非常虚妄,想通过写作舍弃什么。这个转变是因为什么?

朱岳:我后来发现以前的各种希望都挺颠倒妄想的,都是为往圣继绝学、为万世开太平这种希望。还是为了填补自己自卑的那种希望,或者找到人生意义。

人物周刊:绝望从何而来?

朱岳:还是环境造成的。生活环境,还有写作环境。哎,你们没觉得绝望吗?但是绝望也能转化成一种很有力量的东西。我现在思维已经很辩证,我不会轻易说这东西绝望,没意义或者有意义。我现在还是说要给后来人一点希望,从唯我论里跳出来了。

人物周刊:通过写作舍弃了什么?

朱岳:舍弃都挺痛苦,也不是特彻底。就是舍弃一些低级趣味——物质、名利,还有一些很虚妄的希望,比如我要伟大。

人物周刊:你有过“我要伟大”这样的虚妄?

朱岳:人到中年,一个男性在一穷二白的状态下很容易陷入这虚妄,就跟堂吉诃德似的。尤其一些诗人,是靠伟大的使命感支撑自己活着的,但他的才华可能根本没到那个程度。

人物周刊:你怎样破除这种虚妄?

朱岳:通过写作获得一种充实。干实事就不觉得自己伟大了,比如我做出实实在在的一本书来,而且认可它的价值,我就不需要空洞的东西,写作也是。如果我一段时间写不出小说,我可能就会想这种无聊的伟大。

人物周刊:卡尔维诺提出过问题:在通常所称的“图像文明”中,个人想象力的未来是什么样的?那种召唤不存在事物的形象的力量,还会在日益被预制的影像的洪水所淹没的人类中继续发展吗?你对此是否有思考甚至担忧?

朱岳:我没有心力和脑力为很宏观的未来担忧。我为没有这份心力和脑力而担忧。

(责任编辑:admin) |