|

毕飞宇刚刚学用手机没多久,也学会了在网上看新闻,他看的不是新闻本身,而是后面跟帖,让他震惊的是,所有跟帖的人都觉得自己掌握着真理,他的担忧是:“二元论这种糟糕的逻辑方式,影响了很多人。”(南方周末记者 宋宇/图)

(本文首发于2017年3月9日《南方周末》,原标题为《“把组织汉字变成赚钱的行为,我教不了”“业余作家”毕飞宇的小说课》)

毕飞宇教学生写作,收到的第一篇小说是讲打怪升级的。每次升级打怪,意味着吸引一部分读者,再升一次级,又一个悬念出现,又一帮读者进来,而点击量就是钱。毕飞宇从学生的话里,听出了一个真实而焦虑的潜台词:“我的小说如何能变成钱?”

2015年8月,作家毕飞宇开始用手机了。他向将去美国念大学的儿子承诺,24小时内随时可以找到自己,“碰到问题我们兄弟俩可以讨论。”此前很多年里,他通常早上九点多开工,下午两点到四点间收工,抽空翻书、喝茶、看电视,休息得充分。现在,这些日子都没了。

手机是父子俩的情感纽带,也让毕飞宇多了许多应酬和饭局。他从前提到,自己并不喜欢手机的语言:暧昧、半真半假、进退自如、油腔滑调,“大部分是调情的”。

不久前,毕飞宇为江苏文艺版《傅雷家书》写了序言。上中学时,父亲送给他这本充盈父子之情的书信集,他却视之为小说,因为“这本书到处都是鲜活的人物性格”。

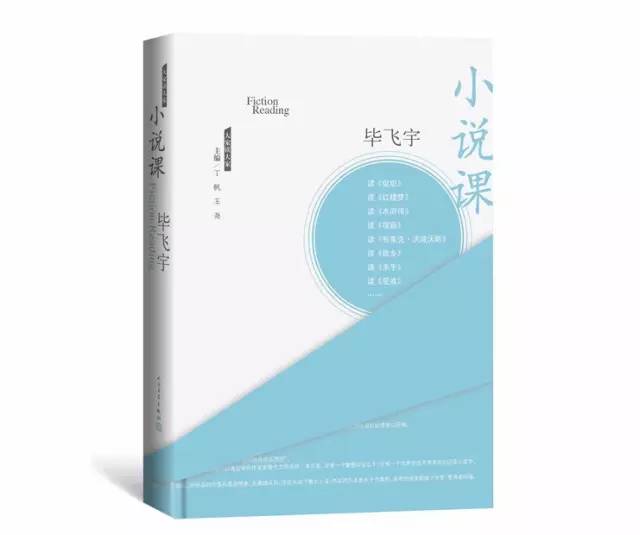

毕飞宇的另一项重要变化,是2013年成为南京大学教授。他开办讲座,主要分析小说文本,讲《促织》等中国名篇,也谈海明威和奈保尔等名家的作品。在南大等院校积累的文学讲稿,形成了他的新书《小说课》。

2017年2月24日,毕飞宇在北京接受了南方周末记者专访。

跟帖的人

都觉得自己掌握着真理

南方周末:你在讲座最后,总是请大家批评指正,这是一种姿态吗?

毕飞宇:这不是姿态,是我对文学的一种理解,文学一定是开放和自由的。不能因为年纪比别人大,阅读、写作历史比别人长,我就当然地拥有真理,不是这样。我反复强调一条,文学不是真理,文学是寻找真理的路。

对文学来说,真理一定是共建的。随着儿子慢慢长大,在他的指导下,我开始在网上看新闻,我感兴趣的其实不是新闻本身,是下面的跟贴。我发现了一件事,拥有真理的人真多啊,特别自信。这很有意思,拥有真理现在是我们这个民族特别重要的文化特征。

我很担忧。什么是二元论?我对了,那你一定错,这个糟糕的逻辑方式影响了很多人。说到底,还是二元论这个罪魁祸首,它伤害了我们民族的精神,尤其是思维模式。真理在握最大的坏处就是精神上的封闭,你不再开放,不再探求。这个太坏了。我对了,你错了,结束了。不是一个人的问题,成了一个时代的特征。

南方周末:你分析小说文本的方式有时很有趣。比如谈莫泊桑的《项链》,你曾把所有人名换成了中国名字,来检验这部作品在当代中国是否成立。为什么会有这样的尝试?

毕飞宇:那真是个游戏,也是一件真实的事情。作为一个比较宅的人,我得给自己一些乐趣,奖励自己。比方说在电脑上做那样的游戏,直接替换名字以后,它就变成了一篇中国小说。游戏做完后,我脑子里首先想到的是一个名字——李敬泽。我和李敬泽私下聊天特别多,他对某个作品表示愤怒的时候,会非常平静,腔调很慢:“都不成立。”(模仿李敬泽,慢慢晃头,眯着眼睛徐徐说出)

新的《项链》为什么不成立呢?对作家来讲,有一件事情比小说本身更重要,就是时代或社会与文本的关系。说白了,从这个关系里面,我们可以找到一个维度,通过它有效地认识这个时代,这个文化。我没想到反响那么强烈,差点儿引起轩然大波。

我记得是第二天上午,南京电视台的记者兵分两路,一拨去学校里找语文老师做调查,一拨找我,渴望形成两股对立的力量来争论。但是我在第一时间灭火了。记者问了一个特别直接的问题:关于这篇小说,到底老师讲得对,还是你讲得对?(编者注:高中老师认为《项链》讲了两点:资产阶级的虚荣必定会受到命运的惩罚;劳动光荣,劳动可以让人幸福。毕飞宇读到的则是忠诚、契约精神和女主人公的耐心。他认为,作者批判的不是金钱、资本和西方,而是“人类顽固的、不可治愈的奢侈冲动”。)

我说老师们讲得对:第一,在中学的课堂上,要听老师的。老师有老师的那一套说辞,有它的合理性,也许就是普遍性;第二,我不是在中学的课堂,是在高校,它的开放程度是不一样的,分析的方式也不一样,我们不能满足于普遍性;第三,这个是最重要的,我只是打开了另一扇暗门而已,从这个暗门出发,你发现了一个新的小院子,这当然是好事,但是,你生活的主流场景不在这里,对中学生来说,大门才是主要的,而不是暗门。

南方周末:女主人公马蒂尔德确实令人伤心,那么小一件事,十年光阴就荒废了。

毕飞宇:对。但现在的问题是,我作为一个当代中国人,我要从暗门里问一个问题,她为什么不逃逸。莫泊桑无论怎样讽刺,怎样挖苦,作为小说家,为什么就没想起来让马蒂尔德逃逸?因为对莫泊桑来讲,那是不可能出现的事。对于马蒂尔德这个人物,对于项链的丢失这件事,我相信莫泊桑有丰富的想象力,可逃逸不在他的想象范围里面。这才是文化的力量,是契约精神的坚固和牢不可破。

所以我认为文学是不会死的,因为我们要考察社会。考察社会有多重路径,制度设计,民生状况,还有许多统计数据。但我觉得文学也是考察的方法之一,这是一种假想的方式,它面对的却是真问题。

毕飞宇说自己作为一个当代中国人,更感兴趣的是,莫泊桑为什么没有让《项链》的女主人公选择逃逸?毕飞宇认为,因为那个国家和那个时代的契约精神牢不可破,莫泊桑根本想象不出来她还有逃逸这个选项。(资料图/图)

我赞美汪曾祺和沈从文,但我不想成为他们

南方周末:你是否焦虑,不能认识整个社会或所谓时代?

毕飞宇:有,非常强。其实我是一个想写“大小说”的人。但最后我所能做的,还是从小窗户钻进去,看看能不能写“大小说”。我还没写这样的作品,我也不想吹牛,我目前真的不具备这个能力。

我后来原谅了自己,我做了一个理性判断:在这个时代,谁都不具备从大门进出的能力。文艺复兴时期,有所谓百科全书式的人物,可到了网络时代,“百科全书”是一个什么概念?它太巨大了,已经到了“理性不及”程度。在文艺复兴时期,许多东西理性是可以抵达的,面对今天这样一个时代,尤其是中国,你只能找到一个属于你的窗户。对文学来说,这是一个拒绝贪婪的时代。

南方周末:你如何解决这种焦虑?

毕飞宇:放弃。你回过头来看《卡拉马佐夫兄弟》,可以说也是一幅历史的画卷,其实,它的切口还是小的。《红楼梦》,这样一部了不起的作品,按毛泽东的说法,是整个中国封建社会的衰亡史,它也还是抓住了四个家庭。

面对当今这个世界,就认知而言,我承认我吃力。在少年、童年和青年时代,我的认知能力和信息量的比例关系是对称的。可现在的信息量是在是太可怕了,我这个“处理器”老是死机。

清人孙温绘《红楼梦》插图。

在我看来,在十八、十九世纪,小说的巅峰时期,没有人会想起大数据,小说就是那个时代的大数据。在今天,面对如此复杂的局面,小说引擎的马力就显得不够。

焦虑归焦虑,我到底还是可以平静的,帮助我的是布宜诺斯艾利斯的那个盲人——博尔赫斯,他说的最好的一句话,我动不动就想起来:不要写你想写的小说,要写你能写的小说。博尔赫斯对我最大的帮助,就是这句话。从我自己来讲,我坚定了这样一个想法,写自己能写的小说。

南方周末:写《推拿》的时候,你专门去诊所体验生活了。

毕飞宇:我想这样说:去诊所,有;去诊所体验,没有。

有一段,我每一天都和他们来往,那就是我的生活,我和他们密切到什么地步?中午都在那里午休。那家店解散之前,有一两年时间,我就这么过来的。但我从来没有想过去“体验生活”——我来的目的是为了将来写你们,这个一点没有。我愿意对天发誓。

我承认,在我写《推拿》的时候,我对盲人有了一些了解,但是,我没有把我看到的、我听到的盲人生活写进《推拿》。对《推拿》这部小说而言,这是我特别满意的地方。作为一个小说家,我有我的尊严,这个尊严就是虚构,它也是小说的尊严。为了写小说,我去偷窥,我去骗取信任,然后再把朋友掏心窝子的写到小说里去,这样的事我不会干。我的想象力不答应。

我现在依然和他们保持这样良好的关系,他们知道,我没有做小偷,我没有在他们的生活里面偷东西。虽然对外人来讲这个也许并不重要,但是,我是写小说的,我把这看得很大。怀着自己的目的,一个一个地问,然后回去写,也许是可以的,但我一定不会。我不能接受这样的“文学创作”。

电影《推拿》由娄烨导演,2014年2月11日于第64届柏林国际电影节首映,并获得杰出艺术成就银熊奖。

南方周末:有一种说法,你的小说最早有汪曾祺、沈从文的感觉,后来更偏近先锋派的写法,比如像余华、苏童。

毕飞宇:我永远不会成为汪曾祺和沈从文那样的作家。这么说会有点冒犯,在讲小说的时候,我永远愿意把赞美给予汪曾祺这样的作家,但在我心目当中,他们还算不上好作家。

就文字而言,他们是,就小说而言,他们不是。他们太闲适了。我更偏向鲁迅,有力量,有丰沛的情感,同时兼有理性能力。汪曾祺这样的人还是闲情逸致,很美,但他不具有理性能力。从我内心来讲,无论沈从文和汪曾祺的小说写得多好,多迷人,和鲁迅都不在一个层面上。

第二个问题,早期写作学先锋,师父是西方的现代主义文学,我们都是西方现代主义文学的阅读者和模仿者。只能说,余华、苏童、格非那一拨走得比我更早,但他们不是我的师父。我们面对的是同一拨作家——博尔赫斯、普鲁斯特、福克纳、马尔克斯……在同一个师父面前,大家都是学徒,他们比我做得更好、更早。实际上,最早一拨也不是他们,是王蒙和马原。当然,余华、苏童和格非把先锋小说写到很高水准,当时我也在文学现场,还处在起步阶段。我一看,在这个班里面不行,立即转学了。

南方周末:你目前在写什么?

毕飞宇:现在手里的这个作品,我回答了两三年,始终告诉记者,“我今年能把它写出来”,但我始终没把它写出来。是这个小说自身的问题,就像博尔赫斯的那句话,这很可能是我想写的作品,但不是我能写的。很痛苦,跟医院有关,有关的知识储备就把我弄得疲惫不堪。我一直有雄心壮志,把它写成一部大作品。可是每到一定的时候,我都觉得那很痛苦。我所有的头发,都是在这个作品面前白的。

南方周末:那你最近在读什么?

毕飞宇:我最近又把《傅雷家书》好好读了一遍。前几天,我给江苏文艺出版社出版的《傅雷家书》写序,我和傅聪还有一面之缘。

我现在读书,有一个最强烈的感受:我已经可以不读书了,一本不读都不要紧,只要把我读过的书回头拿回来再读就行。人到中年之后,你以为已经读过那些书,每一次读都和第一次一样,因为现在阅读的能力和眼光,和以前太不一样了。“五十而知天命”是老夫子对自己的概括,我把这个话借过来说:”五十而知阅读。”不敢说现在我是一个好作家,但一定是一个好读者,确实会读书了。

升级、打怪和焦虑

南方周末:做教授对你有什么影响?

毕飞宇:一点点影响都没有。从写作生涯开始到现在,我一直是一个业余作者。我大学毕业之后当教师,一边教,一边写;然后一边做记者,一边写;后来到了文学期刊,一边做编辑,一边写。现在我到高校去当教师,还是一边工作一边写。

其次,以我的学养,以我的能力,根本就不可以去做教授。疯了,我这样的人怎么能做教授呢?我平时在家写作,再为学生开一点有关文学的、主要针对短篇小说的讲座。像文艺美学、文学史,有很多太好的教授去做,我就不做了。我说没有影响还有一个原因,如果我哪一天不写了,我不需要借口,是因为我不写了。

南方周末:业余作者和职业作家有什么区别?

毕飞宇:对我来讲,做业余作者,最大的体会就是心思很单纯。我不让自己有压力,压力来的时候我就告诉自己,我是个教书的,是个当记者的,是个编辑。我想写就写,不想写就不写。

我没有放弃过,但如果有一天放弃了,不是问题。

我最不喜欢的是这个:明明不想写了,但屈服于命运的魔力,屈服于自己的成就,在那里硬撑。这不好。虽然我现在差不多是个职业作家,但在心理上,我始终告诉自己:你是一个业余作者。这有意义吗?有。我喜欢业余爱好的纯度。

南方周末:有没有哪位学生给你留下深刻印象?

毕飞宇:有,我在华南一所大学兼职,也上课。但是不一样,我不讲经典,就是帮着分析同学们的习作。这也很有意思。

我碰到的第一篇小说是关于升级打怪的,我不知道什么是升级打怪,我就把小伙子留下了,一起去爬山,去喝咖啡。小伙子反过来给我上了堂小说课,告诉我升级打怪的小说是怎么回事。老实说,我很开心。他还批评我,你写《青衣》有什么意思?无非就是一个唱戏的。

南方周末:那个学生本人是什么样的?

毕飞宇:他当时大概三年级,个子很高,名字我不记得了。他给我印象最深的,除了写作,就是焦虑。他没有说,我猜是这个意思:“我的小说如何能变成钱?”

每升一级,就意味着吸引一部分读者,再升一次级,又一个悬念出现,又一帮读者进来,点击量就是钱。我没有和他交流这问题,就是觉得潜台词很明白:如何把组织汉字变成一个挣钱的行为,写作就是变现。

在上个世纪末,韩东搞了一次“断裂”,那是精神性的,就写作而言,写作的逻辑并没有断,但是现在,我要说,传统文学和当下的写作出现断裂了,我估计,全新而复杂的文学局面即将来临。

南方周末:那你怎么和这个学生分析呢?

毕飞宇:小伙子很焦虑,他渴望我帮助他。我是跟他这么说的:“有关这一路的小说,你可以当我的老师。如果你想得到我的帮助,你就必须放弃你的升级打怪。”他最终也就不来了。

王国维讲得特别对,一代有一代之文学,确实是这样。

(责任编辑:admin) |