|

王水照,1934年生于浙江余姚。1960年毕业于北京大学中文系,随即任职于社科院文学所,1978年起到复旦大学中文系任教,现为资深教授。主要著作有《唐宋文学论集》、《宋代文学通论》、《王水照苏轼研究四种》、《半肖居笔记》、《王水照自选集》等,主编有《新宋学》、《历代文话》等。

北大的清华学风

戴燕:在您的学术生涯中,大概最重要的就是文学史的研究和教学。近来许多人都关心文学史的写作或教学,也都觉得需要“反思”,我们知道您也写过一些这方面的文章,现在特别想听听您的意见。

王水照:我的经历很简单,从北京大学中文系求学,到中国社会科学院文学研究所工作,最后到复旦大学任教。在北大是学习编写文学史,到了文学所参加另一种文学史的编写,最后到复旦教文学史。如果用一句话来概括我的学术经历,那就是学习文学史、编写文学史和讲授、研究文学史的过程。

我体会最深的,在中文系所有的课程当中,最重要的就是文学史,这和我自己受北大的文学史教育有关。我们是“五五级”,是第一届由四年制改为五年制的班级。五年制的课程安排是这样的:第一学期讲授“人民口头创作”,下面四年半时间都是文学史,从古代一直到王瑶先生的现代文学史,每周六小时,一、三、五都要上课的。这么重的课程量放在文学史上,那就说明文学史是中文系学生的一个最基础的核心课程。光从知识层面讲,这是最重要的知识积累,能对中国文学的发展过程获得系统的认识,了解中国各种文体的基本特征,特别是对艺术鉴赏能力和写作能力的培养,这些都是其他课程所无法代替的。无论你将来搞什么,搞文艺理论也罢,进行其他工作也罢,作为中文系学生最基本的“童子功”,实在是十分重要的。

戴燕:那时候有什么教材可以用?

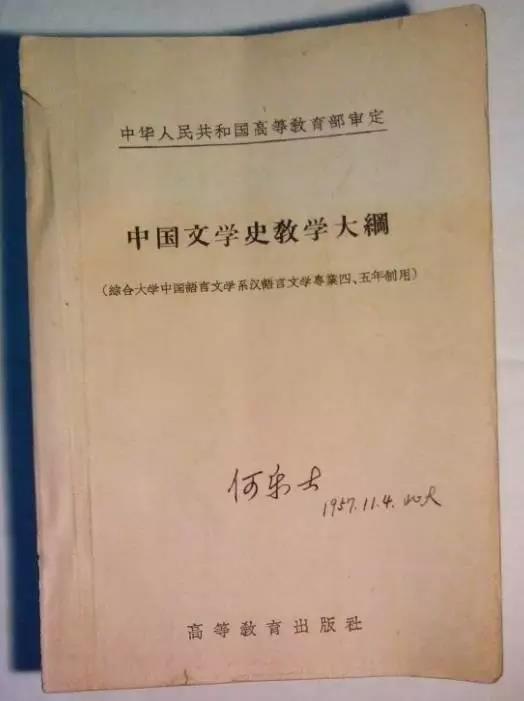

王水照:北大没有自己的教材,那时候全国还没有统一教材,只有一本《中国文学史教学大纲》,由高等教育部“审定”,一九五七年才出版。刘大杰先生的《中国文学发展史》上册和下册分别在一九四九年前后出版,使用不很方便,到了一九五七年底才由上海古典文学出版社印行此书的三卷本,但北大也不大可能以他的文学史为教材。北大的老师都是讲自己的一套,那个《教学大纲》虽然有一定的约束力,但老师上课的时候也不讲这个,北大的老师不可能服从你某一个“定本”来照本宣科的,不过比起以前来已经守规矩得多了。游国恩先生不是写过一篇《对于编写中国文学史的几点意见》,谈他“对于这个大纲,我虽然也有一些保留意见,但基本上是同意的”么?那时全面向苏联学习,努力使课程规范化,面对苏联的那一套带有强制性的要求,老师们也都在调整自己,努力适应主流的学术、教学要求,个人性的东西在体系上不能去发挥。

戴燕:正好您的那些老师,包括游先生、王瑶先生,他们都是最早提倡并实践文学史写作的一代人,他们年轻时候的理想就是写一部文学史。其实更早在“五四”新文学运动前后,这些人的老师胡适、傅斯年那一批人就都很想做文学史了。北大后来出版的那套文学史就是您的这些老师们写的吧?

王水照:我们那时的中国文学史课是分段讲授的,先秦两汉、魏晋南北朝隋唐、宋元、明清、现代,分别由游国恩、林庚、吴组缃、浦江清、王瑶等先生主讲,但一九五八年“教育革命”后,这一计划有所变动。这个阵容,在当时全国高校中是首屈一指的。他们都有自觉的文学史学科意识,有深厚的学术造诣和极富个性的学术品格。游先生是楚辞专家,参加过《教学大纲》的制定,又是全国统编教材《中国文学史》五主编的首席。林先生早在厦门大学时就独著《中国文学简史》,吴先生后与门人合著《宋元文学史稿》,王先生的《中国新文学史稿》更是该领域的开山作之一。由这些老师主掌杏坛,真是我们的大幸福。

戴燕:但是我们也很好奇,您这一代人大多以文学史为“童子功”,这跟老一辈学者并不是从文学史而是从个别作品入手,最后形成的学问风格到底是有所不同的吧?

王水照:我想是有很大不同的。有次我到钱锺书先生那里去,他跟我说:最近我花了两个星期把“十三经”温了一遍,又发现好多好东西。我当时吃了一大惊,“十三经”两个星期温了一遍是什么概念?我就想起我在大学期间,曾打算紧随文学史的课堂教学把作品读一读。老师讲《诗经》,我想尽可能地把《诗经》的原著读一遍,后来发现这个计划完全无法完成。讲《诗经》课程已经很多了,两个星期吧,但时间一晃就过去了,我怎么能在两个星期里把《诗经》读一遍呢,《国风》还比较快,《雅》和《颂》完全没办法读下去,马上就结束了,讲《楚辞》了。老先生的童子功是“十三经”等古代经典,而且后来我知道,不少老辈学者是有“温书”的习惯的,他们从小就读这些书,到了一定时期是要“温书”的,就是把他们一生当中读过的几部重要的书再来温一遍,叫“温书”。钱先生跟我讲的,恐怕还不是一般习惯的“温书”,而是与他作读书笔记有关的。他们学问的底子就是从大量的经典的文本着手,量非常大,钱先生的集部之学尤其很少有人超过他的。现在不是有人讨论为什么钱先生的著作《管锥编》选择札记样式,当然可以从很多角度去解释,但一个非常重要的原因是,他从小读书就这样的。钱基博先生在一九三五年《光华大学半月刊》发表他的《读清人集别录》,在《引言》中说“儿子锺书能承余学,尤善搜罗明清两朝人集”,做了大量日札,如果将他们钱氏父子两个人的日常笔记整理出来,能与钱大昕的史学“后先照映,非夸语也”。他是很自负的。钱穆先生也说他们父子的集部之学没人超越。所以,他是在广泛地阅读原典的基础上从事学术工作的。

我们这一代就不同了。我们的学术起点就是大学教学,真正的入门就是文学史,文学史讲授主要是文学概况介绍和作家作品评析两部分。游国恩先生讲第一段先秦文学史时,随堂随编了《先秦文学史参考资料》,后来由中华书局出版。

戴燕:这书非常好,到现在都有用。

王水照:对,这书我是每个字都读过,甚至是背过的,所以我讲我的童子功就仅仅如此。这书选目是游先生定的,但具体注释工作是吴小如先生完成的,我曾跟吴先生开玩笑:我的学术基础就是您的《先秦文学史参考资料》,您是我的开蒙“业师”。这部书给我打开了学问境界,它讲《诗经》,选篇和注释就和别的书不一样,大量注释引用朱熹、王引之、马瑞辰、陈奂、俞樾等训释,我当时第一次知道余冠英的《诗经选》不是单纯的普及性的文本,他和前面朱熹等“诗经学”的名家是并列在一起的。这部参考资料的“诗经附录”部分,更采辑了有关论述“采诗”、“删诗”、“诗入乐”等专题的原始资料,凡它提到的一些书目,我就找来读,这对我影响很大。我们刚从中学生出来,中学课本里就只是《硕鼠》等几篇东西,根本不知道《诗经》拥有这么大的学术殿堂。

所以,从学术起点而言,我们这一代大都是从文学史开始的,就我自己,也可以说是从《先秦文学史参考资料》入门的,而钱先生那一代则是从研读大量原典入手,相比之下,我们有些“先天不足”,这个时代差距是无法弥补的。再从面对文献的身份而言,钱先生他们既作为一个研究者,也是一位鉴赏者,又是一位古典诗文的创作者,这三种身份是合一的。他带了这三种身份去从事日常的读书生活,这跟我们这一代不一样。我现在是个教师,我要扮演教师的社会角色和一个研究者的角色,文本在很大程度上是个冷漠的研究对象,我平时也不会写古文、古诗,完全是游离的。当然,后辈人也有自己的长处,在研究手段上也有现代科技带来的一些优势。

戴燕:说到钱先生,还得多说两句。跟现在的学者比起来,钱先生是比较接近更老一辈学者的,可是他跟与他自己同一辈的学者又好像略略不同,比如他跟游国恩先生、王瑶先生,他们年辈差不多,学问的方法却不尽相同,钱先生算是很特别的一个人吧?

王水照:钱先生肯定是独特的“这一个”。王瑶先生有篇《纪念闻一多先生》的文章,提出一个“清华学派”的问题,我觉得这篇文章非常重要。他引了冯友兰先生的话,说清代的学者主要是“信古”,像乾嘉学派提倡尊重家法,老师怎么说的,他不能背叛的;“五四”时期是“疑古”,要重新评价,多做翻案文章;到我们应该是“释古”。清华就是释古,它的方法就是“中西贯通,古今融汇”。我觉得这八个字非常重要。那么北大的学风特点究竟在什么地方?老北大是有一个传统的,就是所谓余杭的章(太炎)、黄(侃)之学。

戴燕:但章、黄离开之后,这个学风是不是就断掉了?

王水照:是有点断掉了。这可能和一九五二年院系调整直接有关。院系调整的时候,北大是占便宜的。调整之前北大中文系的名教授不多了,只有几位,如魏建功先生,杨晦先生恐怕也是后来去的,院系调整时,好多原北大的教授几乎都调走了,俞平伯调到文学所,杨振声、冯文炳(废名)调东北,而调来的教授主要来自清华,林庚、王瑶、吴组缃、浦江清,原来都是清华的。所以到我们上学的时候,感受到的学风,反而老北大的影响不深了,是清华的学风在实际上占主导。当然这跟进入新社会也有关,要求学术视野广一点,要求接受新鲜的知识,所以在我们身上,二十世纪五十年代的北大学生身上,得益于清华的学风比较多。在我们听的课中,只有郑奠先生——他是老北大的学生,但那时在语言研究所工作——讲的《文心雕龙》,尚有老北大的味道。他讲《文心雕龙》,就是用语言学的方法,讲“风骨”,他就能讲出来《文心雕龙》里有多少种风骨,细细地比较各是什么含义,就是用训诂的方法做的,把《文心雕龙》的概念、范畴用语言学的方法来进行诠释,这个当时给我印象非常深。这是老北大的作风,老北大一直重视文字训诂,更接近于乾嘉流传下来的东西。

对我影响大的是钱锺书、何其芳

戴燕:文学史对于您这一代人的影响,肯定是非常大的,可是您也见到过老一辈的学者治学,那么依照您的看法,哪种方式更适合现在的年轻人,对他们更有益?

王水照:拿我自己来说,文学所对我影响最大的两位老师,一位是钱锺书先生,一位是何其芳先生。在具体写作能力的培养和锻炼上,我还是受何其芳先生的影响大一些。何其芳先生对钱先生他们那一辈是非常尊重的,对他们的东西很少提意见,但对我们年轻人是非常严格的。何其芳先生去世以后我写追悼性的文章,就是讲了一件他批评我的事情,他把我的稿子否定的事情。

我参加过北大的文学史编写,文学所对我比较重视,我刚到所,文学所正在进行另一部文学史的编写,就把两个大章叫我写,一个韩柳,一个苏轼。韩柳一章在讨论时就被他“否”了。他说:与已出版的文学史相较,面貌雷同,应该力争有“一寸之长”。立论的角度陈旧,文章的结构松散,要推倒重来。所以到写苏轼那一章时,我就学了乖,写了个很详细的提纲,当时我们在西郊党校,寄给了何其芳先生。过了一段时间,他给我写了封信,说提纲收到了,最近一直在读苏东坡诗的集子,但只读到一半,工作很忙,读不完了,你还是先到我家来谈一下。那次谈话我印象很深,我非常感激他。后来稿子交上去,在讨论时,他说苏轼的稿子我看了,基本上还可以,就通过了,看来还是比较满意的。我自己觉得,从研究方法到行文的基本样式,我还是受何其芳先生影响比较多。

1959年北大版“红皮”《中国文学史》

戴燕:现在的学生不可能像您那样,一进大学就有机会写那么重要的一部文学史,不管现在大家怎么看它,然后刚到文学所,便又参与了一部更加重要的文学史的写作,这都是很大的事情。现在的学生要读古代文学专业,应当采取什么样的读书方法、训练方法呢?

王水照:我刚才讲何其芳先生对我的影响,除了写文章以外,还有一个就是怎么安排工作的方法。何其芳先生每年对新进所的同志都要讲话,都要讲研究方法,每年他都要强调“三基”——基本理论、基本知识和基本技能,但每年讲法不一样,用的例子不一样。从我第一次进所听到他讲这个,以后他给新同志讲,我都参加的。他每次讲都写讲稿,他讲的时候是脱稿,但事先都写好的,所以他逝世以后,他的秘书给他整理档案,整理得都哭了,毛主席也说何其芳做事认真。

何其芳哲学系出身,不是搞古代文学的,但他一直有志于要编一部文学史,所以最早成立文学所的时候,古代文学方面有两个研究室组,一个是“中国古代文学研究组”,一个是“中国文学史研究组”,他自己兼文学史研究组的组长,是想要写一部文学史的。他开始不是先搞《诗经》么,后来又搞《楚辞》,写过屈原的论文。他经常说自己原来的古代文学基础是不够深厚的,但要是研究哪个问题的时候,比如《红楼梦》,就尽量地把有关《红楼梦》的资料详细占有。他给我们强调什么叫“研究”呢,就是毛主席在《改造我们的学习》中的一句话:“详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。”他说这就是研究方法。有了写作任务以后,他就尽可能地广泛地搜集、整理资料,一直强调资料的占有是研究的前提与出发点。

他这个方法对我们比较合适,因为我们不可能像钱先生那样,原来的学术积累深厚无比。现在出版的《钱锺书手稿集·容安馆札记》三大卷,是他日常读书生活情景的生动展示,还未出版的有四十几卷,他恐怕是世界上个人手稿存量最多的一位,有人说这是钱锺书用手写成的一座图书馆。这一点我们这代人已经做不到了。何其芳还跟我们说,进所以后要用“四分之三的时间搞研究,四分之一的时间补课”,我觉得也有很强的操作性,要有固定的时间进行“补课”。例如理论修养不够,那么就用这四分之一时间系统读一点,马恩全集不可能全读的,但《马恩选集》、《列宁选集》我都细读一遍的。

戴燕:补课的意思就是补理论课?

王水照:也补知识,你哪一块知识不太多就补一下。比如我,原来一直做唐宋,到复旦来就做宋,先秦那段知识就相对少一些,这就需要补课,要注意调整与优化自己的知识结构。我想现在的学生恐怕也只能走这条路,特别是近来招收的博士生,基础似乎不大理想,既然“先天不足”,那就只好后天有选择地“进补”了。

文学史的写作回忆

戴燕:在您求学和工作的过程中,刚好都赶上反右和“文革”,当然您是一位在专业上非常投入的学者,但是在那样一种动荡的社会政治环境下,即使是一个单纯学习和研究古典学问的人,是不是也会受到某种影响?那时候您也很年轻,那样一种气氛,会不会影响到您的人生态度?

王水照:是这样。那是一段难以忘怀的惊心动魄的经历,欢乐与痛苦、献身的热情与批判的压抑、理想的憧憬与内心的惶惑的交织甚或循环交替,能使人们获得更深的人生体悟。我们曾怀着几乎朝圣般的虔诚来到北大这块精神圣地,在最初的“向科学进军”的热潮中,废寝忘餐地刻苦攻读过,但到了反右以后,一连串的运动,却使我们陷入了一个人人不能自主、人人感到自危的困境。然而,从挫折中学习、从自己的错误中学习,可能是最重要的学习,只有成功的经验和失败的经验的结合,才是完全的经验,才能真正总结出一些对今后人生道路有益的东西。

刚才讲到“北大文学史”,有人说这是场闹剧,我觉得也不很过分,一届还未学完中国文学史的大三学生,竟在一个月内写出一部七十多万字的文学史,难道不是匪夷所思吗?但我觉得这对我整个学术道路和人生思想都有很深刻的影响。在编写文学史的整个过程里,我们是完全跟着主流意识转的,没有自己独立的意识。这部文学史提出了三个基本观点:一是现实主义与反现实主义贯穿着整个文学史的发展,二是民间文学史为文学史的主流,三是坚持政治标准第一、艺术标准第二。这三条都是有根有据的,而且还是经典性的根据。所谓现实主义与反现实主义的斗争,那是从苏联来的,列宁有过两种文化的理论,当时还有茅盾的《夜读偶记》作为支撑。再看第二条,高尔基不是说过“人民是创造精神财富的唯一无穷的泉源”的话吗?至于政治标准第一、艺术标准第二,那是《在延安文艺座谈会上的讲话》里面的经典论断。这些有根据的观点到了我们的手里面加以具体的演绎,演绎出来的结果,却是连我们同学自己也都不能相信了,都不对了。这就说明真正的科学研究,是不能引申的,不能夸饰的,真理多走一步就变成谬误。同时我们也认识到,真正要对文学史进行大的概括,是一件非常艰苦的事情,不是轻易能够做到的。这个对我的教育太深了。所以后来再遇到类似问题,比如“文革”中提出“儒法斗争贯穿文学史”,我就很自然地保持警惕,不敢盲从,觉得这是难以经得起时间考验的。

更值得反思的是“大批判”基调,对古人粗暴批判,对老师粗暴批判,既有损学术尊严,又于尊师之道有亏。这边刚刚袭用了老师的材料和观点,那边却气势汹汹地大肆指责,茅盾先生原是此书立论的一个重要资源,连《夜读偶记》也挨批判。这种似乎真理在手、横扫一切的骄蛮之风,在中国现代政治、学术史上渊源有自,到“文革”更达登峰造极。这种“痼疾”实应深切记取。

戴燕:为什么当时会要同学来写一部文学史,有什么具体背景吗?

王水照:一九五八年大跃进时期,毛主席在党的八大二次会议上提出来要“树红旗”、“拔白旗”,“任何一个地方都要插红旗,让人家插了白旗的地方,要把他的白旗拔掉”,于是全国就掀起一股批判资产阶级学术思想的高潮,北大中文系古代文学方面,在学术上批判得最厉害的对象是林庚先生,后来还专门出版过一本《林庚文艺思想批判》。林先生上课的时候,我们是那么喜欢,记得他最后一堂“说‘木叶’”,讲完以后全场都鼓掌。他讲“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“木叶”跟“树叶”在概念世界里指的是同一个事物,都是落叶,但在艺术世界里就有一字千金之别。可是到了大批判的时候,二班的五位同学写了将近一万字的文章在《文学遗产》整版发表,《从“木叶”说起: 批判林庚先生的资产阶级学术观点》,里面引了大量的他讲稿里的东西,上纲上线。有同学去问林先生的感觉,林先生还是诗人的气质,他说:你们能破不能立。正在这个时候,北大党委号召群众大搞科研,于是一个同学提出说我们可以写一部文学史嘛,林庚先生说我们能破不能立,我们就立一部给他看看,事情就这么决定了。本来暑假快要开始,也就放弃了。离开今天恰好整整五十年。

戴燕:后来复旦、北师大也写有文学史,都在你们之后了?

王水照:都在我们之后了。但是为什么在后来中国作协和文学研究所联合召开的讨论会上——那是邵荃麟主持的,何其芳做的总结报告——名义上讨论三部文学史,实际上就只讨论了北大的这部文学史?为什么北大的这个文学史能够比较受重视,其他两部的影响不如北大?这个原因还是可以找一找。

戴燕:应该去找些资料、档案来看,或是听听当事人的回忆。

王水照:文学史的编写给“五五级”带来了巨大的声誉,作为先进集体出席过校、市、全国的各类会议而受到表彰。首都各报刊发了大量社论、报道和书评,我们一九六〇年毕业前曾编了一本《战斗的集体》小册子作为纪念,第一篇就是陈毅元帅的来信。他说:“你们写的文学史前后共收到三套,抽空选读了几节,觉得很好,感谢你们送书美意。”我们很受鼓舞。要说明的是,这是他对我们第二版文学史的评价。“红皮”文学史出版不久,我们接受批评意见,进行了重新改写,这就是一九五九年版的文学史。这版由二册改成四册,一百二十多万字。我们放弃了“斗争说”、“民间文学主流说”,放弃了“大批判”基调,努力回到正常的文学史书写上来,也改变了与老师的对立态度,邀请老师指导和审稿。内容上也有较大的充实和提升,如近代文学第一次进入了文学通史的叙写,这与阿英先生的直接帮助有关。因此,后来游国恩等主编的统编教材文学史,也公开说明采用此版的一些观点。我们也是“与时俱进”的啊!

戴燕:这就是为什么到现在人们还念念不忘北大中文系“五五级”的原因罢。

戴燕:看来做古典研究也还是脱离不了大的时代背景。而现在似乎又到了一个传统文化回潮的时代,电视啦、报刊啦,包括一些娱乐媒体都在鼓吹。作为一个学者,不知道您怎么评价这种现象?

王水照:中国传统文化的普及,这本来是个历史的传统,但目前的情况,它背后恐怕有娱乐大众化、知识商品化的趋势在驱动。对于学术研究的“演义化”,就像《三国志》有《三国演义》,我说两句话,一句是“无伤大雅”,一句是“勿伤大雅”。

“无伤大雅”,如果从历史上来看,有《三国志》,也有《三国演义》,了解它们的不同性质和功能,以及它所面对的不同受众,“演义化”应是容许的,也是无伤大雅的。人们可以从《三国志》里了解三国的历史,也可以从《三国演义》里得到某种历史知识和智能。我们是有这个传统的,人民对历史的了解,大多是从这个传统中接受下来的,我觉得这是无伤大雅的。当然我们还是要做好学术研究工作,做得有成绩,那就还有个“定力”在那里,不会使整个文化失衡。

同时我希望从事普及工作的一部分学者,应该注意“勿伤大雅”,不要把“大雅”伤了,我想这是目前最重要的,当然这个界限在什么地方,肯定各人的看法不一样。比如像我们的“红皮”文学史里评赏屈原的《湘君》、《湘夫人》,认为这分别是扮演湘君、湘夫人的女巫的独唱,是抒发真挚爱情之歌,那一大段以译代释的文字,至今仍很感人,似无大错。但现在有人戏说湘君、湘夫人是影射屈原跟楚王王妃之间的暧昧关系,比起来,我们就要好得多,正得多了。希望做普及工作的先生要对我们的历史和文化抱着敬畏的态度,要帮助人们从各种渠道认识我们中华文明最有价值的地方,不要把它丑化了、妖魔化了、低俗化了。我们中国这么伟大的一个民族,没有对光辉灿烂的传统的一个敬畏的态度,我觉得就没前途,而且是没出息的。

(本文摘自《陟彼景山:十一位中外学者访谈录》,戴燕著,中华书局2017年1月第一版,36.00元)

(责任编辑:admin) |