|

编者按:

语言的腐败,是深层的腐败。语言的死亡,是最后的死亡。语言的新生,是一切的开始。

“历史本身要求语言变得非常的复杂丰富,非常有开合度和自由度。对于一个写作者来讲这是一个巨大考验。而我们现在手里掌握的这点抒情语言,这点词汇,这点思想准备,都不足以处理这么复杂的历史。”诗人西川在处理他的“此时此刻”,“从社会生活当中获得矛盾修辞,变成他的语言方式。”

“没有创造力,艺术家就死掉了。究竟能逼视自己到什么程度:能不能诚实地面对你自己的处境?处在一个什么样的生活状态当中?对这个世界有什么样的欲望?有什么欲望是见得人的,什么是见不得人的?”长期在中央美术学院任教的西川,希望使得诗歌通过它的创造力的展示获得一种尊严。“对于盲目性的确认,对于不可知的东西一直保持着敬畏,发现语言的可能性,发现个人的可能性,甚至为时代发现一些可能性。”

以下是搜狐文化专访西川的全文:

嘉宾介绍: 西川 ,诗人、随笔作家、批评家、翻译家,1963年生于江苏,1985年毕业于北京大学英文系。系美国艾奥瓦大学国际写作项目荣誉作家(2002)。曾任纽约大学东亚系访问教授(2007)、加拿大维多利亚大学写作系奥赖恩访问艺术家(2009),现为北京中央美术学院文学教授、图书馆馆长、山东师范大学兼职教授、日本东京城西国际大学客座教授。出版有九部诗集和诗文集、两部随笔集、两部评著、三部编著。此外还翻译有庞德、博尔赫斯、米沃什、盖瑞.斯奈德、奥拉夫.H.豪格等人的作品。曾获多种奖项,其中包括诗歌与人国际诗歌奖(2015)、中坤国际诗歌奖(2015)、德国魏玛全球论文竞赛十佳奖(1999)等。其诗歌和批评文章被收入多种选本并被广泛译介,发表于二十多个国家的报刊杂志,其中包括英国《泰晤士报文学副刊》、美国《巴黎评论》、德国《写作国际》、日本《现代诗手帖》等。纽约新方向出版社2012年出版由Lucas Klein英译的《蚊子志:西川诗选》入围2013年度美国最佳翻译图书奖并获美国文学翻译家协会2013年度卢西恩.斯泰克亚洲翻译奖等。

西川

意识到语言问题是真正进入诗歌的第一步

搜狐文化:里尔克在1903年写给年轻诗人卡卜斯时说,“一切事物都不是像人们要我们相信的那样可理解而又说得出的;大多数的事件是不可言传的,”,这也可能是里尔克受到维特根斯坦影响后的变化。如何看待语言在诗歌中的作用?

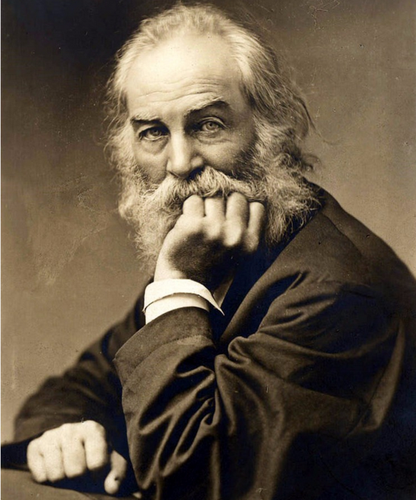

西川:传统上,东方人对语言的不信任态度更甚于西方人。所以陶渊明说:“欲辨已忘言”。诗歌的语言问题当然很重要,但诗歌写作中有很多问题实际上不是语言问题。凡是那种具有开拓性的诗人,都会追问语言是从哪儿来的。比如,惠特曼的语言从哪儿来的?惠特曼的语言难道不是跟美国的历史进程有关系吗?怎么可能是惠特曼发明的呢,惠特曼往上走可以走到英国的威廉.布莱克,再往上走还可以走到《圣经》里的赞美诗。当然,惠特曼使得美国诗歌和英国诗歌产生了一个巨大的断裂,从这个意义上讲,惠特曼是非常具有发明性的一个诗人。

美国诗人沃尔特·惠特曼(1819-1892)

搜狐文化:你如何来处理历史经验?

西川:我有意识要处理它们。我们可以稍微回溯一下历史:文化大革命当中,诗歌承载了太多的政治任务,文革一结束,在越过了第一波批判和伤痕表达之后,诗人们就想回到一个纯诗的状态,回到纯诗的状态就会特别强调语言的问题。可一旦“载道”的压力减轻,面对历史的转向,诗歌又会自然而然地从纯粹关注语言的状态中走出来。凡是关注纯诗的人尤其会关注语言。一般来说关注纯诗的诗人,都是任何一场诗歌运动的第二代诗人。我在以前的文章中说过,中国的第一代现代诗人基本都是从一个社会的层面进入诗歌。到了第二代诗人就会进入纯诗层面。而下一代诗人又会重新进入到社会历史当中。可能再隔一段时间,又会有人有纯诗的冲动。顺便补充一句:所谓“纯诗”,在中国语境中,也是有其政治含义的。语言问题、形式问题,从来不是单纯的文学艺术问题。

搜狐文化:如何看待诗人的传统继承?

西川:后辈人和前人之间不仅仅是继承和接受的关系,也有可能是存在一种批判的关系。批判和接受或者继承总是纠缠在一起,你批判谁你就和谁有关系。任何人进入到一个行当当中,必然就会受到这个行当本身逻辑的影响。所以我的写作不可能跟别人的写作毫无关系。一个人完全从石头子里蹦出来,这是神话。一个人二十多岁的时候会觉得自己是个天才,觉得就他一个人干这活。一个人过了35岁之后,更成熟一些,他会知道他的写作跟别人的写作是有关系的。

搜狐文化:如何开始诗歌的写作?为什么一开始的诗歌似乎都有过多的抒情性?

西川:所有抒情的人都有一个毛病。一般说来,一个人刚开始要抒情的时候他的语言还不是站到很重要的位置上,而是“我”这个概念站在很重要的位置上:我难受,我悲伤,我看世界,我认为,我喜欢,我不相信,我不同意。最开始写诗的人全是这个状态。然后才进入到一个用语言工作的状态,例如,“我不同意”能不能有一个比较漂亮的说法,这时候他开始意识到语言问题了。这是真正进入诗歌的第一步。

搜狐文化:开始写诗最大的问题是什么?

西川:对于所有不写诗的人,他刚开始写诗,最大的问题就是他的语言站不起来,他必须意识到诗歌是一门语言的艺术。等到他对语言开始有点摸门了,他依然不是什么了不得的诗人,可能随着年龄的增长,等到经验比较丰富的时候,他的语言也会被带动着产生变化。

带有时代烙印与个人性格的词语

搜狐文化:今年是新诗百年,这百年可谓动荡,诗人如何来处理文革十年?

西川:不光是当代诗人,当代小说家也没处理好。当代电影导演也没处理好。这里边涉及对政治史、政治和文化逻辑、人性、道德环境等问题的认识问题。文革很复杂,很多被整的人实际上也整过别人。

从鸦片战争以来,中国实际上一直有一个革命传统。特别是从1919年五四运动开始,中国的激进革命实际上一直处在攀升期,越来越激进。大概到1970年出现一个转折点。1970年开始提出“抓革命促生产”、“又红又专”,就是领导人意识到仅仅革命不行了,抓革命还要促生产。从1970年到今天我们一直是处在一个历史的退潮期,出现了去政治化的大趋势。我们的作家、诗人、艺术家们参与到这样一个历史进程中,但对于历史进程本身缺乏理解。

搜狐文化:很复杂。

西川:历史本身要求语言变得非常的复杂丰富,非常有开合度和自由度。对于一个写作者来讲这是一个巨大考验。而我们现在手里掌握的这点抒情语言,这点词汇,这点思想准备,都不足以处理这么复杂的历史。

搜狐文化:你怎么去处理这段历史?

西川:我试着处理吧。比如我写过一组东西叫《词语层》。实际上像写了一个小词典。我写我过去使用过的,又不能太肯定的词,试图给它们下定义。究竟怎么使用这些词?他们指的是什么?比如“毛泽东”这个词,在不同的场合不同的时间遇到不同的人群,我们会称“毛”,有的时候称“毛主席”,有的时候称“主席”,有的时候称“老毛”,有的时候称“润之”,有的时候称“毛老头”,所有这些词指的都是同一个人。但是当你张嘴要使用这些词的时候,实际表现了你的政治倾向,你的历史经验,你的身份。如果一个人张嘴闭嘴说“毛”,意味着这是个“西化”的人;如果一个人说“毛老头”,说明他对老毛没有那么反感,但是已经不把老毛当成神坛上的老毛了,非要把老毛变成他们家隔壁的老大爷。如果一个人说“毛主席”,那这个人一定是一个老左派。

从政治生活的词到日常生活的很多词究竟是什么意思?这里边都带着时代的烙印,也带着个人的性格。再比如“上北京”,现在在北京郊区人们还是说“上北京”,其实郊区就是在北京,但是你内心里不觉得自己在北京。为什么不说“下北京”呢?这里边充满了态度,充满了历史,充满了文化。

搜狐文化:语言很容易腐烂掉,比如“良心”“初心”这些词都发生了变化。是历史的原因么?

西川:这不是历史的问题,你举的“良心”或者“初心”这样的词,让我想起在中国的作家里边,名字凡是包括了“心”这个字的似乎都很小资。他们对于社会生活,对于文化,对于语言,实际上都有一种特别柔性的、文艺的要求,这些柔性的、文艺的要求化作柔性的声音,当然这不是文学艺术当中最强有力的声音,可这是很多人的声音,因为很多人实际上都是挺小资的。

这也是中国一个特别有趣的现象,有钱的人想小资,没钱的人也想小资,大学里的学生们小资,但并不意味着工厂里的工人就不小资。当然小资也没有什么不好,甚至对老百姓来说具有小资情调的生活已经很好了,对于需要创造力、思想力、吞吐力、消化力的文学艺术创作来说,只有小资情怀,是远远不够的。

真正的艺术家都是要处理“此时此刻”

搜狐文化:你的翻译诗集《重新注册》选择了挪威诗人豪格,为什么会翻译他的作品?

西川:豪格是别人请我翻译的,一开始我不喜欢豪格。但是翻译过程当中,我觉得豪格还是挺有意思的:豪格有一种内在的疯狂,他的语言并不复杂,他的词汇并不坚硬,他的视野也并不广阔,可是他有一种封闭性,孤独感,使得他的诗歌展现了一种疯劲。不是一般理解的大喊大叫的“疯”,而是那种一意孤行的“疯”。

搜狐文化:如何看待诗歌神圣性的一面?

西川:诗歌有神圣的一部分,但是在我的工作里边,包括了一种要拆掉诗歌神圣性的努力。这要展开来说挺复杂的。但简单地说,我要使诗歌通过其创造力的展示获得一种尊严。

搜狐文化:你对自己的诗歌写作有要求么?

西川:我对自己的一个要求就是保持我的盲目性。

搜狐文化:这个盲目性其实也有确认在里面。

西川:对于盲目性的确认,对于不可知的东西保持敬畏。我只能考虑我有能力考虑的问题。发现语言的可能性,发现个人的可能性,甚至为时代发现一些可能性。但是我并不总是清楚究竟能发现什么。

搜狐文化:你在写作中有要处理的问题么?

西川:最终要解决的是我的问题,我并不想解决别人的问题。比如我读俄国诗歌,我并不想解决俄国人的问题。我充分意识到我是生活在中国、用汉语写作的,而且是生活在此时此刻的一个诗人。这就是我的现实,我必须诚实面对现实。比如面对愚蠢,不能光讨厌它,还必须处理愚蠢。如果我要开始处理“愚蠢”的时候,这里边会有很多奇妙的东西,它也会成为我的一个题材。

搜狐文化:你说过:“二十世纪的诗歌里面要么具有广阔性,要么具有硬度;有广阔性你可能牺牲你的硬度,要强调硬度你可能没有广阔性。”对于你个人来讲,硬度和广阔性哪个更为重要?

西川:如果我想成为一个百分百意义上的诗人,我会在乎语言的硬度,但我只是一个50%的诗人,那么这就意味着我需要诗歌的包容能力特别强,我必须形成一个对于嚣张的社会生活的吞吐能力。

搜狐文化:你的诗歌前后风格变化很大,你是从什么时候开始改变的?

西川:从89年以后,我开始完全不按照过去那个方式写东西了,到1992年我写《致敬》的时候已经彻底就变了,彻底不是过去的那套写法了,等于我对我自己也有一个革命。

搜狐文化:为什么会去写关于唐诗的文章?你最近发表了《唐诗的读法》。

西川:我所有古代的资源全是要拿过来处理当代的。我最终是要处理“此时此刻”。一个艺术家不处理自己的当代生活,只处理一个纯而又纯的小心思,对我来讲,这和历史上真正具有创造力的艺术家,完全不是一回事。真正的艺术家,诗人,作家全是要处理他们的“此时此刻”。唐代诗人也是如此。

搜狐文化:九十年代你提到自己的诗歌写作是“知识分子写作”,为什么?

西川:“知识分子”又是被歪曲理解的一个词。“知识分子”有两个来源,一个来源是俄国的平民知识分子概念,一个来源出自法国作家左拉。知识分子应有社会关怀,应有独立的道德立场和批判精神。

到今天,我依然觉得自己是个知识分子。当时为什么提出“知识分子写作”这个说法?是因为在之前大家说起那种比较高级的东西的时候,只有一个词叫“贵族”。我不喜欢这个词,我也不是个贵族。但是我也不是在用一个平民老百姓的口吻来写作。我只能是个知识分子了。知识分子是一个被迫的选择,并不是一个主动的选择。

每一个人,尤其是那些有丰富社会感受的人,都会觉得自己的词汇不够用,所以每个时代都要发明新词,生活才能往前走。生活往前走,而词汇是过去那一套,这是不可能的。所以不断会有新的词出来,旧的词被忘掉,“知识分子”这个词也是变迁的产物。

一天到晚说80年代好的都属于工作不再推进的人

搜狐文化:如何看待八十年代?

西川:经常有人邀我去做讲座,有时我会问“讲什么呢?”他们就说给我们讲讲80年代吧,我说我不讲80年代。你就关心你自己当下这个时代就很好了,你把你自己的时代浪费了,光想着80年代有什么意思?这就好像,我觉得五四运动很好,我怎么不生活在那个时候?或者我觉得唐朝很好,我怎么不生活在唐朝?——这没有意义,你就观察你自己的这个时代,你从你自己这个时代获得灵感就可以了。

一天到晚说80年代好的都属于工作不再推进的人,他死在80年代了,他所有的理想都是80年代的,他所有的行为方式都是80年代的,他所有的趣味都是80年代的。如果他的工作还在推进,还在生长,还在不断的自我否定,一定不会如此。

搜狐文化:这种“自我否定”如何理解?

西川:英国诗人威廉·布莱克讲过,人们最开始只是处在一个天真状态,然后要进入到一个经验状态。之后,如果弄得好,能够进入到一个更高的天真状态。但是更高的天真状态不等于那个最初的天真状态。后来培根讲过,一个粗通哲学的人会远离上帝,而一个精研哲学的人会回归上帝。到二十世纪美国的一个哲学家桑塔耶那,他补充了这句话,他说一个粗通哲学的人所远离的那个上帝和一个精研哲学的人所回归的那个上帝不是同一个上帝。真正的美的东西,如果没有经历过一个颠覆的阶段,那个美是靠不住的。

比如儿童画简单的线条,毕加索也可以画非常简单的线条,看起来好像都有相似的地方,都是童心,但是内在的逻辑并不一样。

英国诗人威廉·布莱克(1757-1827)

搜狐文化:这就需要诚实面对自己,挺难的。

西川:本来就挺难的。不要一面对生活,就想这是王维的感觉,那是阿赫马托娃的感觉。之前的心态是,我一定要成为一个好诗人,当我想要成为一个好诗人的时候,实际上是想成为一个别人那样成功的诗人。后来我有一个转变,我也可以做个烂诗人,干吗非要成个好诗人?一旦你开始觉得做做烂诗人也行,就把绳索给解开了。智利诗人聂鲁达有一行诗:“在酸的默默作用下,钢铁千姿百态”。要想面对“千姿百态”,你也许得脱胎换骨。

搜狐文化:这个“烂诗人”也是经过了一个自我否定的过程。

西川:烂诗人必须越过好诗人的阶段。必须越过一个好的诗人的阶段,你才有资格说自己是个烂诗人。

搜狐文化:你现在的语言从哪里来?

西川:原来我的语言是从别人那来的,现在我的语言主要就从生活本身来。例如,我从社会生活当中获得矛盾修辞,它变成我的语言方式。生活里有矛盾修辞,比如“红色旅游”就是个矛盾修辞,红色就是革命,旅游就是挣钱享受,“红色”和“旅游”放在一起就是矛盾修辞。这种矛盾修辞是从社会生活中来的,会影响到我自己的语言。我连写文章都可能用矛盾修辞。比方我写到“王梵志身上有一种严肃的济公式的吊儿郎当”。这就是矛盾修辞。

艺术家必须诚实:究竟能逼视自己到什么程度

搜狐文化:如何看待Bob Dylan获得今年的诺贝尔文学奖?

西川:中国人老操那么多别人的心。瑞典人愿意给谁就给谁吧,那又不是你设的文学奖,你给文学下的定义。有些人会不平,说为什么不是这个人而是那个人获奖,问题是诺贝尔奖跟咱没啥关系,你如果不平,你给人家另外诗人一个奖不就完了嘛,就这个心态你摆平了就完了,但问题是中国人们摆不平。

中国现在有一帮子人,西方的认知就是他们的认知,哪天西方打他一嘴巴的时候,他就晕了。原来告诉他文学是这个样子,现在文学又变成另外一个样了。对他们来讲,就是对他们的趣味的一个蔑视。

很多诗人都是自以为是的,这次瑞典皇家学院颁奖给Bob Dylan等于是对他们的趣味的蔑视,使得他们受不了。同时他们又对诺贝尔奖有一个崇高的认识,可又被他们觉得崇高的一个机构蔑视了一把,受不了。每一个号称是诗人的人,支持他的身份一定有一套他自己的想法,这个时候突然有人朝他脸上啐了一口,“你丫就是一傻逼”。他就疯了。

搜狐文化:创造力对艺术意味着什么?

西川:没有创造力艺术家就死掉了,作为一个艺术家走得很深入以后,需要面对很多东西:能不能诚实地面对你自己的处境?处在一个什么样的生活状态当中?对这个世界有什么样的欲望?有什么欲望是见得人的,什么是见不得人的?真正的艺术家全得面对,而有些人可能打马虎眼就过去了。

同时,艺术家面对这些的时候必须能够把它转化成艺术。好的艺术家对自己的艺术还要有控制力。一个没有控制的疯子是成不了艺术家的。有些人对生活充满了不满,但是他无法把“不满”转化成艺术。有一些人有疯狂的“想象”,但是他控制不了自己的想象。

搜狐文化:如何看待艺术的“诚实”?

西川:“诚实”是一个道德词汇。当然艺术家必须诚实:看究竟能逼视自己到什么程度。

搜狐文化:什么样才是伟大的艺术家?

西川:达.芬奇就是一个伟大的艺术家。达芬奇画《最后的晚餐》,很快就把其他的场景画完了,只有耶稣这张脸他不知道怎么画。没法把基督画成人,但是神是什么?他也不知道。所以他思考基督这张脸应该怎么画,思考了14年。等到他把基督这张脸画上的时候,画从底下已经开始剥落了,所以这个画从来都没完整过。

(责任编辑:admin) |