|

“有些事,不干也就没有了。干起来一辈子干不完。”

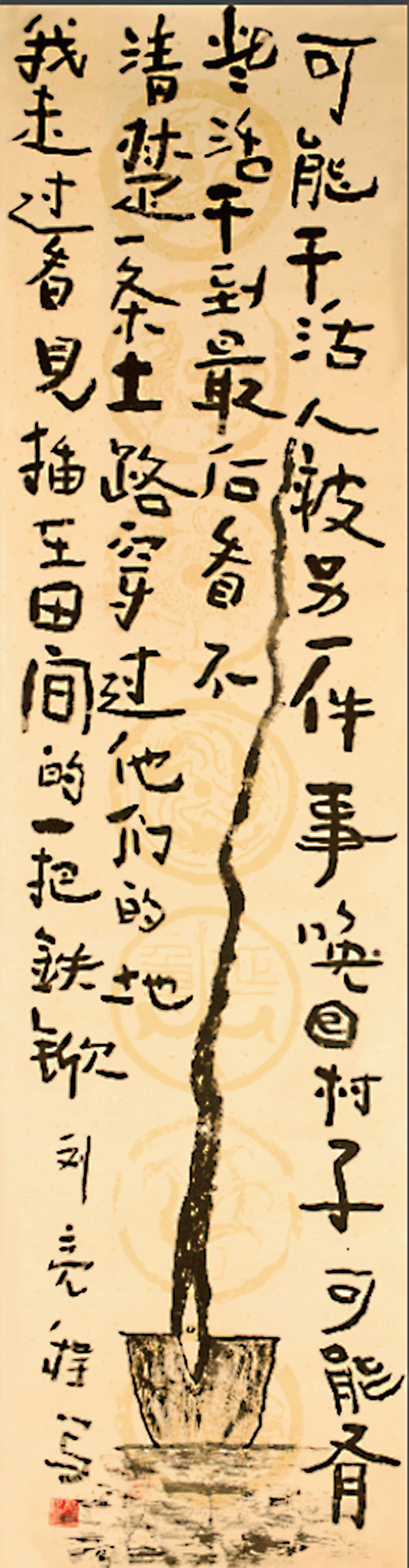

我用毛笔抄自己的句子,写成条幅挂起来。这些散文里的长短句,因此有了不一样的意义。写成书法的句子脱离开书,脱离开原来的文章,独立成一幅作品。

写毛笔字这件事,不知不觉已经干了几十年。写作之余,写几笔书法,似乎也跟写作有关系。写作是用字。千万字地用,多少字被反复用坏、用烂、用得没了知觉味道。写书法则是养字。一笔一画、恭恭敬敬地写,字单独地摆在纸上,挂在墙上,有被供养的意思。写作的人尤其要养字,既要跟字熟,心有灵犀,又要跟字生,保持一个敬的距离。不是你认得字,字认得你,写起来才有灵性。

以前喜欢读字,看字典。书读厌了读字,字字是书。

觉得读《词典》《词源》,都不如读字典过瘾。字一旦组成词,就仿佛被逮住降服了。单个儿的字都是野的,独立于天荒地老中,像一个个孤悬的梦。每个字都自成一个世界。

用字作文的人,有能力唤醒那些字,让字活起来,生出意想不到的意思。古人早已让有限的汉字生出无限的意义。但是那些字远未被用到头,每个字都有远方,都孤悬如梦。

单独读一个字,读久了会出神,觉得字也在看你,你看懂了字,字也看透了你。你所在所知的世界,就在这些字里。

读字改为读帖,是写毛笔字之后的事。从欣赏一幅字、一个字,到细读一笔一画,读得更细、更具体也更抽象。

曾经细读过楼兰出土的木简文书,不是做研究,只是喜欢那些残片上的毛笔字。文书多为戍边吏士所写,从边关写往内地,有公文,有家书,都未来及寄出,便突然被黄沙封埋。残片上的每个字都像在赶路,茫茫黄沙路,漫漫戈壁路,遥遥边关路,那些被风刮歪但自有趣味筋骨的字,凛然大义的字,匆忙但又不失章法风度的字,穿越了2000年岁月,木简草纸未腐,墨色未退,笔画未丢。对我而言,文字的内容或许已不重要,书写内容的毛笔字成为珍贵的书法艺术,它在一笔一画的笔墨中传递给我的,远比字义更多更永恒。

古代新疆也是汉语的远方和末梢地区,有数十种语言文字在这里集聚。库车出土的“汉龟二体钱”,便是汉语和印欧语系的龟兹语,在同一枚古钱币上的相遇。楼兰文书中的汉字却没有一丝末梢之感,它更像是一个汉字书法艺术的中心,那个时代流行的隶书、行隶、草隶、楷隶、章草、行草、行楷、今草等书体都出现在文书里,堆放一处。可想一个小小楼兰国里,聚集了多少书法家。他们是文人,是士兵,是将军,都写得一笔好字,都不一样。我想,从这里寄回内地的文书,一定影响过内地的书体。就像古代边塞诗对中国诗歌的影响一样。汉字书法,也一定在大漠孤烟和长河落日中,汲取了不一样的精神气质。

我喜欢汉代那些处在勃勃生长期的书法。那时候,汉字的书写笔画还没有完全安排妥当,或者还有许多布局的可能,每个书写者都有可能写出一种风格来。那是汉语书法成熟前最迷人的探索期,书写者对字充满了好奇、谨慎、犹豫和敬重,每一笔都认真地写,落下一笔时,下一笔的走向全然不知,得想、犹豫,行笔速度就在想和犹豫中慢下来,笔画凝重起来。那时汉字的每一笔都有远方,都如一个初生的梦。书写者心中既有书写内容,思想情感,又有对书写文字的审美追求。这两者的完美结合,让那时遗留的断简残纸,都有了双重价值。

书法成就了一个语言的梦。它是文字之上的字,是字的神。古人所谓惜字如金,敬字如神,是说给所有写字和作文的人。

(责任编辑:admin) |