陕北神木话的助动词“敢”及其语法化(12)

http://www.newdu.com 2025/11/07 03:11:20 《陕西师范大学学报:哲 邢向东 参加讨论

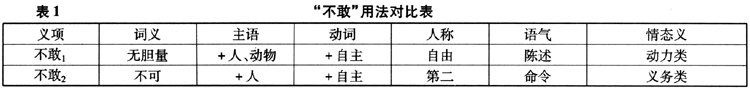

七、“敢”几种用法的区别与联系 情态可以分为三类:动力情态(dynamic modality)、义务情态(deontic modality)、认知情态(epistemic modality)。动力情态表人的能力、意愿、胆量等,义务情态表必须、允许等,认知情态表情理上的可能、应当等。[11]51-58,[12]28-63,[13]17-21,[14]根据这个分类,神木话中“  ”表敢于义,属动力情态(《新校元刊杂剧三十种》中表“能、肯”的用法,亦属动力类情态),“ ”表敢于义,属动力情态(《新校元刊杂剧三十种》中表“能、肯”的用法,亦属动力类情态),“ ”表允许义,属义务情态,“ ”表允许义,属义务情态,“ ”表推测义,属认知情态,“ ”表推测义,属认知情态,“ ”表“要”义,用于祈使句,兼有推测和允许两种意义,兼属认知类和义务类。总之,“敢”的四个义项分属情态的三个大类,渐次虚化,存在引申关系。 ”表“要”义,用于祈使句,兼有推测和允许两种意义,兼属认知类和义务类。总之,“敢”的四个义项分属情态的三个大类,渐次虚化,存在引申关系。1.“  ”和“ ”和“ ”。因为“ ”。因为“ ”只有否定形式,所以我们直接分析“不 ”只有否定形式,所以我们直接分析“不 ”和“不 ”和“不 ”的关系。见表1。 ”的关系。见表1。 从“不  ”句到“不 ”句到“不 ”句,动词的语义特征没有变化,但主语范围有所缩小,由人、动物缩小到人;使用的句类由陈述句变为祈使句。主语的人称随之发生变化,“ ”句,动词的语义特征没有变化,但主语范围有所缩小,由人、动物缩小到人;使用的句类由陈述句变为祈使句。主语的人称随之发生变化,“ ”句主语是自由的,“ ”句主语是自由的,“ ”句主语限于第二人称。在各种句类中,祈使句的主观性是最强的。由于句子的语气由陈述变为命令,“不敢VP”的意义也由“没有胆量VP”演化为“不可VP”。这其实是一个主观化过程:[15]268-275;[16] ”句主语限于第二人称。在各种句类中,祈使句的主观性是最强的。由于句子的语气由陈述变为命令,“不敢VP”的意义也由“没有胆量VP”演化为“不可VP”。这其实是一个主观化过程:[15]268-275;[16](预设:做某事有危险)你没有胆量做某事→(预设:做某事有危险、有悖情理)你不可做某事。 实际使用中,“不敢”的制止对象多为儿童、学生之类“弱者”,制止的行为具有某种危险性或不合情理,都是“敢”的原始意义在起作用的反映。因此,“不  ”和“不 ”和“不 ”之间有引申关系,经历了主观化的过程。 (责任编辑:admin) ”之间有引申关系,经历了主观化的过程。 (责任编辑:admin)

|

- 上一篇:广东客闽粤方言同中有异

- 下一篇:《红楼梦》中的“母语”