上古汉语第一人称代词的“形态”现象及相关思考(4)

http://www.newdu.com 2025/12/23 03:12:37 《湖北大学学报:哲学社会 姚振武 参加讨论

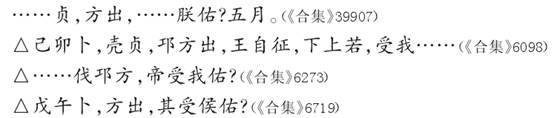

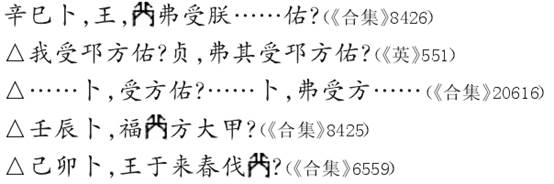

喻遂生甚至还举出了“朕”作宾语的用例和疑似用例:  喻遂生说:“比较例意为,敌方出动了,商王或将领去征讨,神灵会授予我保佑吗?准此,‘……朕佑’当为‘受朕佑’之残,此为‘朕’做宾语,亦仅此一见。”此为比较肯定的“朕”作宾语的用例。再如:  喻遂生说:“从比较例可知, 大致说来,殷商时期,“我”在功能上具有广泛的适应性,可作主语、宾语和定语,表多数。“余、朕”表单数,“余”可作主语、宾语,很少作定语。“朕”主要作定语,有时也作主语。二者在作宾语这一点上构成对立,在作定语这一点上也构成对立。但以上这些分工和对立又往往不是十分严格的,时有“例外”。 降及西周,这三个第一人称代词的区别进一步模糊,或者说它们的功能有持续“泛化”的趋势。 “我”表单数已是很明确的事了。如: 这是“我”为单数的确切例证。 (责任编辑:admin) |