汉语词汇史与方言结合研究——以《汉语方言地图集·词汇卷》为中心

http://www.newdu.com 2025/12/16 05:12:41 《西南交通大学学报(社 汤传扬 参加讨论

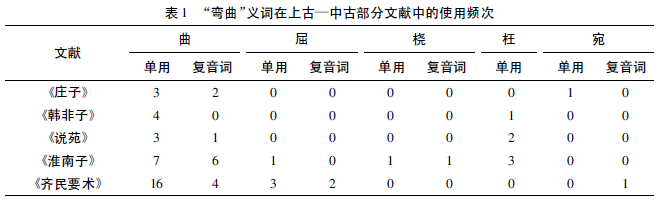

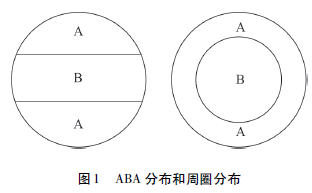

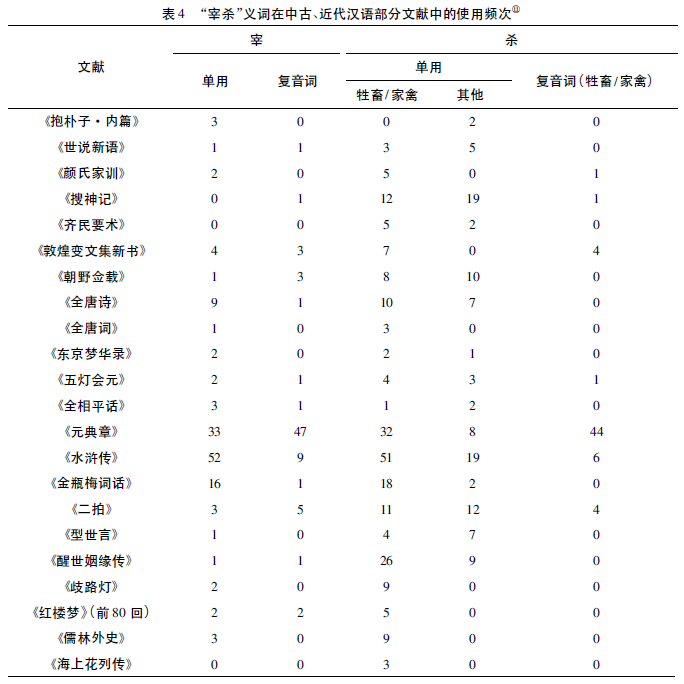

摘 要:近年来,将汉语词汇史与方言相结合的研究日益增多。梳理《汉语方言地图集·词汇卷》部分词条的方言分布及其在历史上的情况,可以看出时空对应关系的复杂性。总的来看,“横”的推移反映了“纵”的演变,但也应该看到方言分布体现出的复杂性:有些词语的演变率先发生在南方,从历史层次来看这些词语要新于与之同义的北方语词;有时南北所用词是对同一历史层次词的不同选择;有时南北所用词在上古汉语时期即为地域同义词、现代汉语南方方言词是对古方言词的继承,这与后来的历史兴替无关。方言词汇非连续性分布的解释需要依据汉语词汇史的研究。造成非连续性分布的原因主要有三:新形式的冲击;移民带入;平行演变。在判断具体由哪种原因所致时,要结合词汇史来分析。 关键词:汉语词汇史;《汉语方言地图集·词汇卷》;方言;时代性;地域性 作者简介:汤传扬,清华大学人文学院。 近年来,将汉语词汇史与方言结合起来的个案研究日益增多。此类研究一方面较为全面地考察汉语史上的语料,另一方面充分运用《汉语方言地图集》《现代汉语方言大词典》《汉语方言大词典》《普通话基础方言基本词汇集》等方言调查资料,将两者进行互证。这方面的先行者是汪维辉先生。诚如汪维辉、秋谷裕幸所说:“对方言研究来说,历史的考察有助于方言词的溯源和对共时分布的解释,分清一组同义词的历史层次;而对词汇史研究来说,方言的现实分布有助于理清词汇演变的脉络和新旧词更替的线索。”[1]曹志耘指出:“方言地图是语言学研究中的一种重要手段,在描写、展示和保存大面积地区、众多方言现象的面貌和分布状况方面具有不可替代的作用。”[2]本文以《汉语方言地图集·词汇卷》为研究中心,对部分词条的方言分布与其在历史上的情况做梳理,得出以下两点结论:时空对应关系的复杂性;方言非连续性分布的解释需要依据汉语词汇史的研究。 一、时空对应关系的复杂性 桥本万太郎提出汉语方言中词汇、语法的地域分布(“横”的推移)是汉语历史发展在时间上的顺序(“纵”的演变)的投影[3]。这种说法总体上是成立的。《汉语方言地图集·词汇卷》“149挑挑选”条、“171弯路~”条即很好地体现了这一点。但实际情况是复杂的,《汉语方言地图集·词汇卷》“51娶~妻子”条、“130拔~萝卜”条、“175黑指颜色”条就不是上述说法所能概括的。 1.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“149挑挑选”条,现代汉语方言中表“挑选”义的主导词有四个:挑、拣、选、择[4]。它们的分布特点如下:“挑”主要分布在长江以北,其中在东三省、河北、山东、山西、宁夏、内蒙古、新疆以及河南、陕西、甘肃、四川的部分地区是优势词形。“拣”在长江南北均有分布,长江以北“拣”较多分布在青海、陕西、河南、皖北等地;长江以南“拣”在皖南、苏南、浙江、闽东、江西(井冈山以北)、台湾、海南以及云南、广西、广东的部分地区是优势词形。在河北、山东、河南、陕西、云南等地的部分方言点“挑”“拣”并存。“选”密集分布在四川东南部、贵州、重庆、湖南、湖北、广西北部等地,呈连续状。“择”整体呈零散分布,比较集中的有三大片,其中一片在赣南、闽西、粤北呈连续分布,该片面积最大,另外两片在湖南、浙江两省。 据杨荣贤调查,表“挑选、拣择”义的“挑”较早出现在五代时期的语料中[5]。刘君敬结合历史文献较为详细地考察了表“挑选”义的词“择”“选”“拣”“挑”的历史演变,得出如下结论:(1)“择”在先秦常用,直到六朝表示“挑选”义时,“择”依旧有强大的生命力,这种情况持续到唐代;(2)“选”古今通用,而且多是在书面语中使用。近代汉语文献中“选”虽使用但一直不占主导;(3)“拣”在十三世纪已经成为了“挑选”义位的主导成员;(4)“挑”在北方地区的扩散始于清初,直到18世纪后期它才在数量上超过了“拣”。“拣”“挑”之比在《红楼梦》前八十回之比为2.3∶1,到了后四十回则变为1∶4.3,前后有质的区别。“挑”在北方兴起,然后逐渐向南扩散[6]。 综上所述,汉语史上,表达“挑选”义的主导词经历了“择—拣—挑”的更替;空间上,“挑”主要分布在北方方言区,“拣”“选”在南方方言区有分布,“择”主要分布在南方方言区。可见“挑选”义词的时空对应关系就是桥本万太郎上述观点的体现。 2.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“171弯路~”条,现代汉语方言中表“弯曲”义的词主要有“弯”“曲”“屈”“圪溜”等[4]。在《汉语方言地图集》930个方言调查点中,大多数说“弯”,在南北都有分布;“曲”主要分布在广东、海南,在湖南、江西、福建、广西等省份也有零星分布;“屈”分布在浙江省境内,如淳安、仙居、永康等地;“圪溜”分布在山西、内蒙古、河北、河南的部分方言点,从方言归属的角度来看,可以将其视为晋语的方言特征词1。 在上古、中古汉语中,表示“弯曲”义的词有“曲”“屈”“枉”“桡”“宛”。据笔者所调查的文献2,“曲”是上古、中古汉语表“弯曲”义的主导词。在唐代,语义场新增了成员“弯”。但唐宋时期,“弯”还不敌“曲”。宋代以降,“弯”逐渐占据上风。“弯曲”义词在上古、中古和近代部分历史文献中的使用情况见表1和表2:  从表1、表2可见,在汉语史上,表达“弯曲”义的主导词经历了“曲—弯”的更替。从空间来看,“曲”“屈”分布在南方方言区。“弯曲”义词的时空对应关系符合桥本万太郎的观点。 符合桥本万太郎观点的例子还有很多。例如,笔者在《宋元小说话本词汇研究》中指出:“在共时层面,现代汉语中表‘每天’义的‘日’系词(每日、日日等)和‘天’系词(每天、天天等)呈现出一种相当整齐的空间互补分布。具体来讲,在南方方言区,表‘每天’义,基本上用‘日’系词;而在北方方言区,表‘每天’义,基本上用‘天’系词。”[7]在汉语史上,表达“一昼夜”义的主导词经历了“日—天”的更替。再如,笔者在《汉语“鸟类巢穴”义词的现状与历史》中所提到的“窠/窝”:“中古时期产生的‘窠’主要分布在近江方言(吴、徽、赣、湘)。近代汉语时期产生的‘窝’集中分布在晋语、北方官话、西南官话和江淮官话‘洪巢’片。这跟魏晋南北朝以后这两个词的演变更替过程是相符合的。”[8]  以上是符合桥本万太郎观点的例证。下面举出几个例外3。 3.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“51娶~妻子”条,现代汉语方言中表示“男子迎接女子过门成亲”义的词主要有“娶”“讨”“接”[4]。下面我们主要探讨“娶”“讨”的时空关系。长江以北的方言点大多说“娶”,此外,“娶”在广西、广东、闽东、台湾等地亦有相当的分布;“讨”主要分布在苏南、皖南、浙江、湖南、云南,在江西、福建省内也有相当的分布。 时间上,“娶”在上古汉语时期已见。例如,《尚书·益稷》:“娶于塗山。”而表示该义的“讨”在近代汉语时期才见。将词汇史与方言共时分布相结合,不难推断“娶”曾遍及南北,后来被“讨”从中隔断,从而形成了“娶”的非连续分布。据笔者调查,“讨”的“娶”义较早出现在南方文献中,如宋无名氏《张协状元》十一出:“它若有这一项,我自与孩儿讨个新妇。”元高明《琵琶记》第三出:“青春年少莫蹉跎,床公尚自讨床婆,红罗帐里做夫妇,枕头上安着两个大西瓜。”至明代“讨”在南北文献中都出现。在明代拟话本小说集《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》《型世言》以及明代闽方言戏文《荔镜记》中,出现有表“娶”义的“讨”。此外,刘雯指出词话本《金瓶梅》中的“讨”有“娶”这个引申义[9]。但在清代,表“娶”义的“讨”大有隐退南方之势。表示“男子迎接女子过门成亲”义,一些北方方言作品如《醒世姻缘传》《聊斋俚曲集》《歧路灯》《红楼梦》《儿女英雄传》等只见“娶”,不见“讨”;但在江淮官话作品《儒林外史》、吴方言作品《海上花列传》中均有表“娶”义的“讨”。 “讨”何以有“娶”义?我们认为存在以下词义引申:寻觅——索要——娶4。刘雯指出“讨”在魏晋六朝产生了一个新的引申义“寻找”,其所举的书证有陆机《文赋》、谢灵运《拟魏太子“邺中集”诗·曹植》、刘勰《文心雕龙》、虞通之《妒记》[9]。这些作者都是南方人。另外,据笔者调查,表“寻找”义的“讨”还在《全齐文》《全梁文》《全陈文》《弘明集》中出现,但在北方文献中用得很少。我们推测“讨”表“寻找”义很可能一开始是产生在南方。刘雯还列举了隋侯白《旌异记》中的例证[9]。侯白,魏郡临漳(今河北临漳县)人。此外,据笔者调查,隋释彦琮《辩证论》中有表“寻找”义的“讨”,如“崇佛为主,羞讨佛字之源;绍释为宗,耻寻释语之趣。”释彦琮,赵郡柏人(今河北唐山)人。由此可见,“讨”的“寻找”义至迟在隋朝成为通语用法。明代亦是如此,表“寻找”义的“讨”在《水浒传》《金瓶梅词话》中均见用例。但据《现代汉语方言大词典》,表该义的“讨”只保留在闽语中[10]。据刘雯研究,“讨”的“索要”义最早出现在南方文献中,如《祖堂集》《张协状元》,明以前少见于北方文献。至明代,“讨”在南北方文献中都常见,后被“要”替换,退居为方言词[9]。 综上所述,表示“寻找”“索要”“娶”的“讨”先后经历了“方言——通语——方言”的历程,我们推测这可能与共同语基础方言的变动有关。学界普遍认为南方因山川阻隔,词汇的存古性强、替换速度慢。总的来看,这一论断是有道理的,但是我们还应该看到有一些演变率先发生在南方5。上面所论的“讨”即是其例。 4.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“130拔~萝卜”条,现代汉语方言中表示“抽拔,连根拽出”义的词主要有“拔”“扯”“薅”“  ”“掹”[4]。据李如龙:“‘ ”“掹”[4]。据李如龙:“‘ ’‘掹’分别是客家方言、粤语的特征词。”[11]下面我们主要探讨“拔”“扯”“薅”的时空关系。曹志耘指出:“‘拔’‘薅’的东西对立体现在北方地区。由于分界线的核心地段是太行山脉,也可称之为‘太行山型’。该类型也许与汉语方言早期的分布状况有关。”[12]曹志耘对“拔”“薅”共时分布的描述没错,但对原因的分析有些模糊。我们的分析见下文。“薅”主要分布在河南省,此外,山东、河北、黑龙江的部分方言点也说“薅”。“拔”在长江南北均有分布。在长江以南,“拔”主要分布在皖南、赣东北、苏南、浙北、闽北;在黑龙江、吉林、辽宁、山东的部分方言点,“拔”“薅”并存。“扯”主要分布在四川、重庆、贵州、湖北、湖南、赣西北等长江以南地区。 ’‘掹’分别是客家方言、粤语的特征词。”[11]下面我们主要探讨“拔”“扯”“薅”的时空关系。曹志耘指出:“‘拔’‘薅’的东西对立体现在北方地区。由于分界线的核心地段是太行山脉,也可称之为‘太行山型’。该类型也许与汉语方言早期的分布状况有关。”[12]曹志耘对“拔”“薅”共时分布的描述没错,但对原因的分析有些模糊。我们的分析见下文。“薅”主要分布在河南省,此外,山东、河北、黑龙江的部分方言点也说“薅”。“拔”在长江南北均有分布。在长江以南,“拔”主要分布在皖南、赣东北、苏南、浙北、闽北;在黑龙江、吉林、辽宁、山东的部分方言点,“拔”“薅”并存。“扯”主要分布在四川、重庆、贵州、湖北、湖南、赣西北等长江以南地区。在上古汉语中,表示“抽拔”义的词有“拔”“抽”“揠”“擢”“挺”等。《方言·三》:“揠,擢,拂,戎,拔也。自关而西或曰拔,或曰擢。自关而东,江淮南楚之间或曰戎。东齐海岱之间曰揠。”由此可见,“拔”“擢”“揠”是方言同义词6。“抽”侧重于表示将夹在中间的东西取出。王凤阳指出:“与‘拔’、‘擢’、‘揠’相比,‘挺’的对象只限于拔竖而直的兵器。”[13]所论甚是。据笔者所调查的文献,“拔”是上古汉语中表示“抽拔”义的主导词。具体调查情况见表3。“薅”亦见于上古汉语时期,但动作的对象是杂草。例如,《诗·周颂·良耜》:“其镈斯赵,以薅荼蓼。”7  笔者接着调查了中国台湾“‘中研院’中古汉语标记语料库”,表示“抽拔”义,基本上是“拔”一统天下,“揠”“擢”“挺”未见用例,“抽”见少量用例。该期,“薅”泛指拔去,成为“抽拔”义词的新增成员。例如,《齐民要术·旱稻》:“苗长三寸,杷、劳而锄之。锄唯欲速。每经一雨,辄欲杷劳。苗高尺许则锋。天雨无所作,宜冒雨薅之。”我们推测“薅”泛指拔去后逐渐占据了“拔”的一些地盘。近代汉语阶段,语义场又增加新成员“扯”。郭晓妮探讨了汉语“拖曳类”概念场词汇系统及其发展演变,其中涉及到“扯”:“‘扯’是宋代‘拖曳类’概念场词汇系统新产生的成员。在金代文献《刘知远诸宫调》《董解元诸宫调》中多见。”[14]但值得注意的是,在具有南方方言色彩的南宋戏文《张协状元》中,亦有“扯”的用例。我们推测“扯”产生伊始可能就是通语词。到了明代,“扯”又引申出“拔”义。例如,明郑虚舟《大揭帖·锦衣香》曲:“碧桃花下,凤凰把翎毛生扯。”沈从文《月下小景·女人》:“不说实话,你就也是一个骗子,我派人扯去你的毛羽,把你烤吃。”表“拔”义的“扯”在文献中并不常见,但结合方言分布不难推测“扯”从“拉”义引申出“拔”义的演变率先发生在长江以南地区。综上所述,我们推测“拔”原本遍及南北,后来“薅”“扯”分别占据了北方、南方的一些地区。表示“抽拔”义,北方“薅”的历史层次要古于南方的“扯”。 5.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“175黑指颜色”条,现代汉语方言中表示“黑色”的词主要有“黑”“乌”。全国大多数方言点说“黑”;“乌”在福建、广东东北部、江西东南部、浙南形成一大片连续分布的区域,此外还密集分布在海南、台湾;在江西省北部、皖南、浙江的部分方言点“乌”“黑”并存[4]。 据侯立睿考辨,颜色词“黑”源于墨刑,至迟在商周时期就已抽象为颜色词,从古至今一直成为黑系颜色词系统的上位概念。颜色词“乌”取义于乌鸦毛色,产生于春秋战国时期,作黑色总称,浑言则为黑,析言则为黑亮。侯文举的例子为《国语·吴语》:“万人以为方阵,皆白裳、白旂、素甲、白羽之矰,望之如荼。……右军亦如之,皆玄裳、玄旗、黑甲、乌羽之矰,望之如墨。”[15]徐朝华对《诗经》《尚书》《周易》《左传》《论语》《孟子》《墨子》《荀子》《庄子》《韩非子》《楚辞》《礼记》《史记》《论衡》等14部上古古籍中表示颜色的词作了一个统计:黑色类颜色词出现频率最高的是“黑”,220次,占49%;其次是“玄”,131次,占29.2%。“黑”“玄”是上古黑色类颜色词中的基本词[16]。解海江、章黎平指出:“对黑色调的编码,牟平、哈尔滨、上海、万荣、徐州、东莞、成都等18个方言基本颜色词的词位是‘黑’,海口、厦门、建瓯、福州、南宁、梅州、黎川等方言基本颜色词的词位是‘乌’,广州、于都、南昌、温州、南京、武汉同时存在‘乌’与‘黑’,都是上古汉语颜色语义场中的传承词;但‘乌’由上古汉语到这些方言的传承中发生变异,由非基本颜色词上升为基本颜色词。”[17] 类似的例子还可以举笔者在《近代汉语“绳”和“索”的历时演变与共时分布》中所提到的“绳/索”:“在现代汉语方言中,‘绳’主要分布在官话区、吴语区;‘索’主要分布在粤语区、闽语区;在赣语、湘语、西南官话中,两者并用”[18]。“绳”“索”均在先秦已见,两者有细微的区别,至迟到近代汉语阶段,两者已完全同义。各大方言对处于同一历史层次的“绳”“索”选择不同。 6.有时南北所用词在上古汉语时期即为地域同义词,这与后来的历史兴替无关。如“干—燥”“立—徛”。汪维辉指出:“粗略地说,汉语方言大概呈现一种北‘干’南‘燥’的格局……这两个词可能从一开始就是方言同义词,它们最大的差别应该就是地域差别。但是它们很早就进入了通语,所以同一作者的著作中有时两者都用。”[19]汪维辉、秋谷裕幸考察了表“站立”义的3个主导词“立”“徛”“站”的历时演变和共时分布后推测:上古、中古时期(唐以前)“立”“徛”南北对立[1]。有时,现代汉语南方方言词是对古方言词的继承,这也与后来的历史兴替无关。王亚男、邵则遂指出:“‘桯’之‘古楚方言义’和‘古雅言义’已广泛融入到了现代方言义中,形成了现在的南方方言和北方方言。如:现代南方方言直接沿用了古楚方言义‘床前几’和‘床前横木’,同时又由此义引申出‘凳’义;北方方言基本保留了‘桯’的‘直木’义。”[20] 从以上所举几个例外,我们可以得出以下三点结论:(1)有些词语的演变率先发生在南方,从历史层次来看,这些词语要新于与之同义的北方语词,“讨”“扯”即是其例;(2)有时南、北所用词是对同一历史层次词的不同选择,“黑/乌”“绳/索”即是其例。(3)有时南北所用词在上古汉语时期即为地域同义词、现代汉语南方方言词是对古方言词的继承,这与后来的历史兴替无关,前者如“干—燥”“立—徛”,后者如“桯”。这些都体现出时空对应关系的复杂性。 二、非连续性分布的解释要依据汉语词汇史 盛益民在岩田礼的基础上阐述了方言地理学的“ABA分布”“周圈分布”以及造成这些分布的可能原因:“如果某个词形(或特征)A分布在另一个词形(或特征)B两侧,这种分布在方言地理学中叫做‘ABA分布’;如果某个词形(或特征)A中间包含着另一词形(或特征)B,这种分布在方言地理学中叫做‘周圈分布’。”“造成ABA分布或周圈分布的可能原因有:一、A原本为连续分布,B是方言内部创新形式;二、A原本为连续分布的,B由移民从其他方言中带入;三、远隔的两地平行演变出A;四、部分使用A形式的人群越过B[21]。”两种分布如图1所示:  以上原因二与原因四可以归纳为移民带入。由此可见,造成方言非连续性分布的原因主要有三:(1)新形式的冲击;(2)移民带入;(3)平行演变。而在确定具体由哪一原因引起时,则要依据汉语词汇发展史来确定。 1.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“35蛇”条,现代汉语方言中表示“蛇”这一动物的词语主要有“蛇”“长虫”[4]。“蛇”集中分布在长江以南,同时在山西、陕北、内蒙、宁夏等地也有分布,呈现出非连续性。“长虫”集中分布在黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、河南、新疆、陕南、陇南、鄂北等地。“蛇”产生于上古汉语时期。例如,《左传·成公二年》:“丑父寝于轏中,蛇出于其下,以肱击之,伤而匿之,故不能推车而及。”“蛇”自古至今均常见。“长虫”在清代以前指的是“蛔虫”,清代以后,在部分方言区作“蛇”的俗称。例如,《歧路灯》第五十六回:“还有一句话,总是夏鼎这样人,大相公见他,就如见了长虫、见了蝎子、见了老虎一般,方才保得咱家无事。”《儿女英雄传》第三十八回:“程相公见问,翻着眼睛想了半日,说:‘正是,他手里只拿了一条满长的大蛇,倒不晓得他怎的叫作顺天王。’刘住儿说:‘那不是长虫,人家都说那是个花老虎。’”结合汉语词汇史来看,“蛇”之所以形成非连续性分布,是因为“长虫”这一新形式的冲击9。 2.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“181快刀子~”条,现代汉语方言中表示“锋利”义的词主要有“利”“快”[4]。“利”一方面密集分布在广东、广西、福建、台湾等地,另一方面也分布在河南、陕西、甘肃等地的部分方言点,呈非连续性。在两者的中间地带,是“快”的地盘。表示“锋利”义的“利”产生于上古汉语时期。例如,《周易·系辞上》:“二人同心,其利断金。”《荀子·劝学》:“木受绳则直,金就砺则利。”表“锋利”义的“快”则在近代汉语时期才见。例如,唐杜甫《戏题王宰画山水图歌》:“焉得并州快剪刀,剪取吴松半江水。”10结合汉语词汇史,不难推测“利”之所以形成非连续性分布,是因为“快”这一新形式的冲击。 3.盛益民讨论了宋室南渡之后由官话区带来的临安官话对吴语词汇、语法的影响。文章举了“东西”“项”“立”“穿”“多少”及V-neg-V结构等六个词汇、语法项作为宋室南渡之后带入吴语的例证[21]。在如何确定某个词汇、语法项是官源成分这一问题上,他指出首先该成分至晚在北宋时期就已经在官话中存在,这是该成分能随着宋室南渡进入吴语的基础。这一点主要需借助于汉语史的研究成果。在如何确定某个官源成分是宋室南渡影响的结果这一问题上,他提到首先要依据词汇产生的年代。如果该成分在汉语史中直到魏晋南北朝之后才产生,那么可以排除其为永嘉南渡影响吴语的结果。由此可见,在确定移民作为非连续性分布的原因时,也要依据汉语词汇史来判定。 4.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“27宰~猪”条,现代汉语方言中表示“宰杀”义的词主要有“宰”“杀”[4]。“宰”主要分布在北方方言区且呈非连续分布。“宰”分布在河北、宁夏、甘肃、新疆等地的方言点,但在山西、陕西却说“杀”。这是不是“杀”作为新形式侵蚀了“宰”原有的区域呢?汉语词汇史并不支持这一假设。“杀”在上古汉语时期已见。例如,《诗·豳风·七月》:“朋酒斯飨,曰杀羔羊。”《左传·宣公二年》:“将战,华元杀羊食士,其御羊斟不与。”《韩非子·外储说右下》:“秦襄王病,百姓为之祷,病愈,杀牛塞祷。”而表“杀牲”义的“宰”在中古时期的语料中始见。例如,《汉书·宣帝纪》:“其令太官损膳省宰,乐府减乐人,使归就农业。”颜师古注:“宰为屠杀也。”与“杀”相比,“宰”是新形式。“宰”的方言分布与中国历代几次大的移民潮也看不出有什么关系。据笔者所调查的文献,表示“杀”(牲畜、家禽等)义时,“杀”一直占据主导地位。“宰”之所以形成非连续性分布,我们推测可能是远隔的两地在后来均选择了“宰”而不是“杀”。“宰”“杀”在中古、近代汉语部分文献中的使用情况见表4,从中可以看出“杀”一直居于主导地位。 5.根据《汉语方言地图集·词汇卷》“130拔~萝卜”条,现代汉语方言中表示“抽拔,连根拽出”义的词还有“挽”。“挽”本作“輓”,义为“牵引”。《说文·车部》:“輓,引之也。”《左传·襄公十四年》:“夫二子者,或輓之,或推之,欲无入,得乎?”《庄子·天运》:“今取猨狙而衣以周公之服,彼必龁啮、挽裂,尽去而后慊。”“挽”在历史文献中未见有“抽拔”义,因而该义位应是方言的创新,而非继承。“牵引”与“抽拔”都是施力动作。两种义的不同在于前者的矢量是水平方向,而后者的矢量是竖直方向。意义的引申是通过同一意象图式旋转90°来实现。两者都可统归于广义的牵引范畴。从“牵引”义到“抽拔”义的引申属于转喻引申。发生这一语义演变的还可以再举“引”。“引”有“牵引”义,如《韩非子·人主》:“夫马之所以能任重引车致远道者,以筋力也。”后来,“引”亦有“拔”义,如《淮南子·俶真》:“引楯万物,群美萌生。”高诱注:“引楯,拔擢也。”又《缪称》:“辟若伐树,而引其本,千枝万叶,则莫得弗从也。”英语中的pull也兼有“拉;扯”“拔出;抽出”义。在现代汉语方言中,说“挽”的方言点数为晋语9、闽语30、畲话1。在晋语、闽语中,均出现有“挽”表“抽拔”义。原因何在?我们认为不太可能是移民所致,这是因为“晋语分布在华北和西北的内陆地区,闽语分布在东南沿海。在方言特征上,这两种方言的差别也非常大”(李蓝)。因而,更加合理的解释应该是“挽”在远隔的两地平行演变出“抽拔”义。  综上所述,造成非连续性分布的原因既可能是语言内部因素,又可能是语言外部因素,前者如新形式的冲击、平行演变,后者如移民带入。在判断具体由哪种原因所致时,是要结合词汇史来加以分析的:上文中“蛇”“利”之所以形成非连续性分布,是因为新形式的冲击;“宰”“挽”之所以形成非连续性分布,前者是因为远隔的两地做出了相同的选择,后者是因为发生了平行演变。 参考文献 [1]汪维辉,秋谷裕幸.汉语“站立”义词的现状与历史[J].中国语文,2010,(4):307. [2]曹志耘.《汉语方言地图集》前言[J].语言教学与研究,2008,(2):1. [3]桥本万太郎.语言地理类型学[M].余志鸿,译.北京:北京大学出版社,1985:34-103. [4]曹志耘.汉语方言地图集·词汇卷[M].北京:商务印书馆,2008:149,171,51,130,175,27,35,172,181. [5]杨荣贤.汉语肢体动词发展史研究:以六组基本词为中心[M].上海:中西书局,2017:70. [6] 刘君敬.《逆臣录》词汇研究[D].南京:南京大学文学院,2008:15-19. [7]汤传扬.宋元小说话本词汇研究[D].南京:南京师范大学文学院,2017:30. [8]汤传扬.汉语“鸟类巢穴”义词的现状与历史[C]//南开大学文学院,汉语言文化学院,编.南开语言学刊(三十二).北京:商务印书馆,2019:86. [9]刘雯.《金瓶梅》词话本和崇祯本语言比较研究[D].南京:南京大学文学院,2011:14,17,17. [10]许宝华,[日]宫田一郎,主编.汉语方言大词典[K].北京:中华书局,1999:1418. [11]李如龙,主编.汉语方言特征词研究[M].厦门:厦门大学出版社,2002:44,405,106. [12]曹志耘.汉语方言的地理分布类型[J].语言教学与研究,2011,(5):15. [13] 王凤阳.古辞辨(增订本)[M].北京:中华书局,2011:689. [14]郭晓妮.古汉语物体位移概念场词汇系统及其发展演变研究——以“搬移类”、“拖曳类”等概念场为例[D].杭州:浙江大学人文学院,2010:114. [15]侯立睿.古汉语黑系词疏解——古汉语颜色词研究之一[D].杭州:浙江大学人文学院,2007:16,88. [16] 徐朝华.上古汉语颜色词简论[C]//南开大学中文系《语言研究论丛》编委会.语言研究论丛(八).天津:南开大学出版社,1999:19. [17]解海江,章黎平.汉语词汇比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008:303. [18]汤传扬.近代汉语“绳”和“索”的历时演变与共时分布[C]//俞理明,雷汉卿,主编.汉语史研究集刊(二十四).成都:四川大学出版社,2018:350. [19]汪维辉.撰写《汉语100基本词简史》的若干问题[C]//中国社会科学院语言研究所《历史语言学研究》编辑部.历史语言学研究(一).北京:商务印书馆,2008:212-213. [20]王亚男,邵则遂.古楚方言词“桯”源流探析[J].湖北社会科学,2014,(11):133. [21] 盛益民.宋室南渡与临安官话对吴语的影响——若干词汇、语法的例证[J].语言暨语言学,2018,(3):442,439-472. 注释 1 《汉语方言大词典》“圪”字条义项2:前缀。附于名词、动词、形容词、量词前,泛指动作持续或短暂、程度等。参看许宝华、[日]宫田一郎主编《汉语方言大词典》,中华书局1999年第1574页。 2 笔者在调查文献时,主要运用了“汉籍全文检索系统(四)”、中国台湾“‘中研院’上古/中古/近代汉语标记语料库”和自制优质语料库。之所以选择表格中的文献做统计,一则因为这些文献口语性较强,二则因为在这些文献中出现有较多表“弯曲”义的词,有统计价值。 3 [日]桥本万太郎指出:“结构类型上‘纵’和‘横’的推移模式存在于亚洲语言中的这一事实是谁也不能否认的。在欧洲发展起来的学术研究的基本原则之一是‘证明责任’。规律总是有例外的。因此,只是指出几个例外并不能推进学术。假如有人要提出这个命题的对立方面,则必须先证明这个命题不能成立,因为他也负有‘证明责任’。”我们十分赞同桥本万太郎所提出的这条规律。但规律之外,例外到底有多少?复杂性又体现在哪里?要回答这些问题,必须扎扎实实地展开个案研究。我们认为对例外进行深入细致的研究是有价值的。岩田礼指出:“若论发生变化的频率和数量,占绝大多数的反而是个别的、不规则的变化。这好比人类基因中占绝大多数的是不含任何遗传信息的DNA。”“我们在绘制地图的过程中发现了有很多语音变化看似任意发生的,并不符合变化的规则。这归根到底是由于语音在具体的词汇中才存在,而词汇的变化则受到各种因素的制约。对词汇变化有影响的也包括语言外的因素,换言之,词汇变化有相当部分受到人们的生活方式或社会环境的制约。”“我们的任务是从似无规律性的现象中发现某种规律性。”李如龙指出:“方言的特征大体可以分为系统的特征和个体的特征两类。”“个体特征,不论是一个字还是一条词,往往承载着更加丰富的信息,因为它必定经历过更加复杂的途径,接受过更多方面的影响。正如一个人和一群人走的总是不同的路,所以才有‘每一个词都有自己的历史’的说法。如果要追寻语言演变的曲折过程和影响语言发展的复杂因素,占有越多的个体特征就越能接近客观规律。”参看[日]桥本万太郎著、余志鸿译《语言地理类型学》,北京大学出版社1985年前言第9页;岩田礼编《汉语方言解释地图》,白帝社2009年前言第1-2页;李如龙《方言特征研究与语言地理学》,载《汉语特征研究》,厦门大学出版社2018年第349-350页。 4 “讨”的“娶”义有没有可能是由“寻觅”义直接引申而来?我们认为这样的可能性不大。试以“寻”做对比。据汪维辉考辨,“寻”当“寻找”义最早能上溯到东汉时期。另据《汉语方言大词典》“寻”字条,“寻”在北京官话、冀鲁官话、中原官话、晋语、江淮官话、吴语等方言中有“嫁;娶;找(对象)”义。表“寻觅”义的“寻”在词义引申后既可以是“嫁”(对女方而言),又可以是“娶”(对男方而言)。但“讨”则不同,只有“娶”(对男方而言)义。参看汪维辉《东汉—隋常用词演变研究》(修订本),商务印书馆2017年第133页;许宝华、[日]宫田一郎主编《汉语方言大词典》,中华书局1999年第2279页。 5 这又包含两种情况。一种是在古老的词的基础上演变,一种是在历史层次较新的词的基础上演变。前者如闽南话中“颔”从指称下巴转而指称脖子;“鼻”在闽语中由“鼻子”转指“闻/嗅”(汪维辉2016;汪维辉、秋谷裕幸2014)。本文讨论的是后者。参看汪维辉《说“脖子”》,载《汉语历史语言学的传承与发展——张永言先生从教65周年纪念文集》,复旦大学出版社,2016年第183-215页;汪维辉、[日]秋谷裕幸《汉语“闻/嗅”义词的现状与历史》,《语言暨语言学》2014年第5期第699-732页。 6 “拔”“擢”“揠”三个词除了方言差异外,其词义亦有细微的区别。可参看王凤阳《古辞辨》(增订本),中华书局2011年第689页;王诚《上古汉语动词语义内涵研究》,商务印书馆2018年第116-117页。 7 “薅”的这一义项在南北方言中均有使用。参看李荣主编《现代汉语方言大词典》,江苏教育出版社2002年第6卷第5633页;许宝华、[日]宫田一郎主编《汉语方言大词典》,中华书局1999年第7208页。 8 王凤阳指出:“‘搴’也是拔,不同处在于:‘拔’等是为将内中之物抽出,而‘搴’则在于取得所拔之物,使之归属于自己,是‘拔取’。”《说文解字·手部》:“搴,拔取也。南楚语。”侯凤超、余磊(2014)探寻了“搴”的方言义及其发展演变。参看王凤阳《古辞辨》(增订本),中华书局2011年第689页;侯凤超、余磊《古楚方言词“揞”“搴”“逞”探微》,《黄冈师范学院学报》2014年第5期。 9 至于“长虫”为何能在一些地区取代“蛇”而存在,岩田礼有阐述。岩田礼指出:“‘蛇’系与非‘蛇’系的地理分布,与地图‘入声’的演变的地理分布很相似。”“根据以上地理分布特征,我们提出一种假说:非‘蛇’系的出现,与汉语方言入声的消失有着密切关系。入声韵尾的消失以及入声调归入舒声调的变化(官话全浊入声字多归入阳平),使具〈断裂〉、〈亏损〉义的‘折’与‘蛇’在语音上相同或相似……同音冲突现象促使〈蛇〉的词形因避讳而产生了变化,转用‘虫’‘梭’‘条、串、溜’等词形,甚至还出现了‘财虫’‘钱串子’‘金串子’‘钱龙’等不说‘蛇’(折),反而说‘财’‘钱’‘金’的反义词形。”我们认为这一解释很有道理。参看[日]岩田礼编《汉语方言解释地图(续集)》,好文出版2012年第67页。 10 卢卫中指出:“英语sharp knife聚焦刀具的物理属性——锋利,汉语‘快刀’聚焦刀具的功用属性——切割速度快,两者皆借刀具的某一属性来转指刀具的名称,均是基于相似聚焦识解的转喻构词。”我们认为该说问题有二:首先,sharp knife和“快刀”是词组而不是词;其次,汉语“快刀”中的“快”是“锋利”的意思,聚焦的仍然是刀具的物理属性。参看卢卫中《英汉语构词理据:基于认知语言学识解理论的对比分析》,《外语教学与研究》2018年第3期第361-362页。 11 表4统计了“杀”用于牲畜、家禽等的用例,是与“宰”的义域保持一致,以便对比。王凤阳指出:“使生物失去生命都可以用‘杀’,它也不论由谁杀和用什么样的手段去杀。”所论甚是。参看王凤阳《古辞辨》(增订本),中华书局2011年第660页。 (责任编辑:admin) |