宾语隐形构式的认知特征与语用功能

http://www.newdu.com 2025/11/12 02:11:55 未知 魏在江 参加讨论

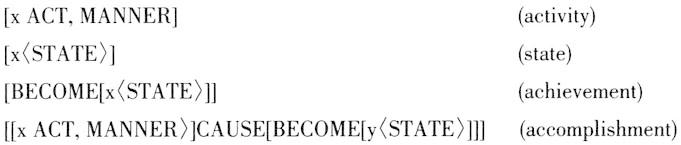

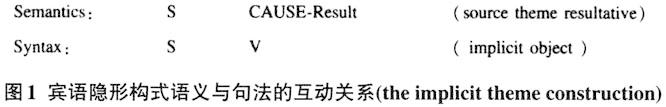

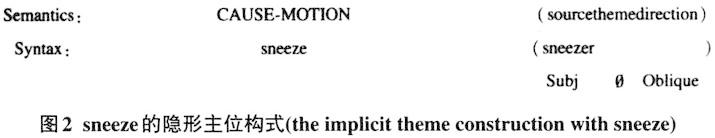

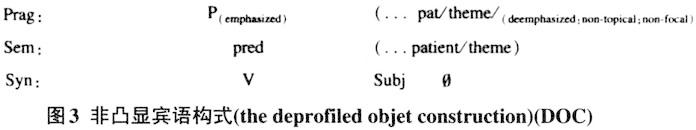

内容提要:宾语隐形,即及物动词省略直接宾语,是动宾结构的一个特例,也是动宾结构研究中不可或缺的一部分,与人的经验、情感、社会等因素密切相关。基于前人的研究,本文认为宾语隐形是语用与认知因素共同促成的,构式形式与意义的配对与压制使其成为一个意义的完型结构,语用因素如礼貌策略、经济性原则、教化功能等从多方面都影响到此类构式的形成和固化。因此,从认知与语用互动的视角来研究宾语隐形构式,有助于深入理解宾语隐形的认知机制与语用特征,从而进一步加深动宾构式的研究。 关 键 词:宾语隐形构式;认知特征;语用功能 作者简介:魏在江,广东外语外贸大学文科基地/英文学院研究员、教授、博士生导师。 基金项目:本文为国家社会科学基金重点项目“基于认知的英汉语法转喻对比研究”(项目编号:16AYY001)的部分成果。本文同时受广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心资助。 宾语隐形的问题,反映在句法上,宾语隐形的情况,反映在句法结构上,从不出现V+O的形式,也就是说宾语从不出现,而是以一种隐形的方式出现的,但是人们理解起来并不困难。如果把这些隐形的宾语补充出来,反而有画蛇添足、多此一举的负面效果。如万宝路欧盟及亚太贺岁版广告SMOKING KILLS是警示语,和汉语“吸烟有害健康”是一个意思。宾语隐形,即及物动词省略直接宾语,是动宾结构的一个特例,也是动宾结构研究中不可或缺的一部分。以往的研究从语言非范畴化的角度、构式语法的角度有所涉及,但是并不完善。国内外研究宾语隐形的专著和论文不多(刘正光,2007),本文以为,宾语隐形是认知、语用共同作用的结果,是转喻机制、认知框架、构式等促成了此类宾语隐形的可能,促成了结构的合理合法以及和谐性。本文拟从认知语言学的角度来分析,期望为此类句法的研究提供新的参考。 2.宾语隐形的结构分析 Levin(1993:1)认为,动词与论元的搭配,尤其是与表达和论元理解相关的方面,很大程度上是由其语义决定的。他认为,宾语隐形构式表达的是无需表达的宾语变体,包括一些普通宾语的变体,如:bake、cook、draw、drink、eat、play,被理解为身体与部分宾语变体,如:blink、nod、point、wave;也可以是反身宾语的变体,如:bathe、change、dress、shave、wash;还可以是PRO-宾语变体,如:advise、amuse、anger、please、shock等等。根据Levin(1993:35-39)的分类,主要指以下几类动词: (1)非特指宾语动词(unspecific object alternation):bake、carve、chop、cheat、cook、crochet、draw、drink、dust、eat、embroider、hum、hunt、fish、iron、knead、knit、mend、milk、mow、nurse、pack、paint、play、plow、polish、read、recite、sew、sing、sketch、sow、study、sweep、teach、type、vacuum、wash、whittle、write。 (2)身体与部位动词(Understanding Body-Part Object Alteration):blink(eye)、clap(hands)、nod(head)、point(finger)、shrug(shoulders)、squint(eyes)、wag(tail)、wave(hand)、wink(eye)。 (3)穿戴动词(Dress verbs):bathe、change、disrobe、dress、exercise、preen、primp、shave、shower、strip、undress、wash;洗刷动词(groom verbs):curry、groom;建议动词(Advise Verbs)(alert):admonish、advise、caution、counsel、instruct、warn;交替动词(Alternating verbs):bite、itch、kick、pinch、prick、scratch、sting等等。 (4)社会互动的动词:date、marry、fight、meet、bargain。 (5)劝解动词:advise、warn、instruct。 (6)娱乐心理动词:affect、confuse、satisfy、upset、worry等。 (7)施事行为动词:bite、cook、hammer、slice、write等。 (8)路径动词:push、press、shove。 (9)指导性动词:instruct、bake、cover、pour、put、set、stir等。 以上是Levin有关动词不带宾语的详细归纳和分类。动词与宾语的搭配一直是语言学研究的热点问题,它们之间的关系非常复杂,宾语作为事件行为中的成分,必然要受到动词语义的影响。在认知语法看来,动词表示一种关系,动词与事件、事物之间关系复杂,动词与事物之间可以分为动宾、动补、动状等关系。按照动词的语义,可将事件结构分为以下几类:事件结构模板  上面的事件结构模板说明,事件结构可分为行为、状态、完成、致使完成等四种,这样的事件结构与动词及宾语的搭配密切相关。有时,由于特殊的语用目的的需要,动词语义可以被泛化,不表达具体的行为。 (1)a.The sign warned us against skating on the pond. b.The sign warned against skating on the pond. 两个例子中,第一句warn带上了宾语us,第二句没有宾语,两句的区别在哪里呢?a句的宾语限定了所指范围,有明确的所指对象,b句没有宾语,或者说隐形了,表明所指范围更宽更广。 (2)a.The departing passenger waved his hand at the crowd. b.The departing passenger waved at the crowd. 上例中wave的宾语肯定是hand,这是不言自明的,这类动词本身的意义包含了这样的宾语。这一类动词往往是与人的身体部位紧密相连的。更多的例子如下: (3)a.I flossed my teeth. b.I flossed. (4)a.Jill dressed herself hurriedly. b.Jill dressed hurriedly. 上面几个例子中flossed、dressed后面都无宾语,我们都能明白一般情况下其宾语就是a句的宾语,无需说明。为什么这类宾语可以隐形而人们又可以理解呢?这类结构中的动词在语义上是及物的,但在形式上却不及物。这类宾语大多数情况下不定指,也难以通过语境得到恢复。因此,对此类句法仅仅是结构的描写肯定是不够的,这一问题需要深入探讨。 3.宾语隐形构式的认知分析 宾语隐形,即无需表达的宾语(Unexpressed Object Alteration)。隐形宾语指语义上存在,语法形式上没有体现的宾语。换言之,这类结构中的动词在语义上是及物的,但在形式上却不及物。刘正光(2007)认为,句法研究中有些疑难问题一直没有很好地解决,如及物动词后宾语隐形的条件和动因尚未有充分的解释,曾被认为是不可接受的动宾词组后接宾语的允准条件也没有明确的说法等等。非范畴化理论很有解释力,可是什么促使了非范畴化的产生呢?本文循着这一思路,从认知与语用的双重视角来分析此类句法结构,探索此类结构得以形成的理据。 3.1 语义复原:转喻转指导致宾语隐形的可能 在构式语法正式出现以前,包括生成语法在内的语法范式所支持的句义组合理论(compositional theories of sentence meaning)认为,词的意义和语法要求被用来预测一个以该词为中心词的短语的语义和句法类型,就是说,组成格式的词汇的意义组合决定了格式的全部意义。Michaelis(2006:73)说这种观点可以概括为一句话:“句子有意义,而句子格式没有意义。”Goldberg(1995:1)强调:构式是形式和意义的配对;从构成成分不能预测整个构式的意义。后来Goldberg(2006:5)对构式进行了重新定义,认为“任何格式,只要其形式或功能的某一方面不能通过其构成成分或其他已确认存在的构式预知,就被确认为一个构式。”Goldberg(2019)的新著再次强调了使用优先、统计优先的观点,对一些非典型构式进行了分析和论述。我们认为,宾语隐形就属于一种非典型构式,需要加以细致而认真的研究才能得到理解。Goldberg(2005:29)认为,语义复原是论元省略的必要条件。这是一种话语的低凸显性省略原则导致的: 当受事论元被识解为在话语或行为中的非强调性成分时,受事论元的省略是可能的。当受事论元不是话语中的话题或焦点时,而行为被特别强调时(重复、强效应站位、对比焦点等),省略是可能的。毫无疑问,话语功能与省略相关。如果没有构式转喻连接,这样的省略是不可能的。构式成分激活了整体构式,语义上“完整”构式的论元都特别描写出来。非凸显宾语构式来源于转喻中心性与及物构式之间的连接。 论元实现原则:句法中一定有一个论元,可以识别为事件结构模板中的次事件。 次事件识别条件:每一个次事件通过一个词汇谓语是可以识别的。 Goldberg上面的观点可以用来识别宾语隐形结构,她所说的论元省略结构与宾语隐形有共同的特征,她强调了构式转喻连接与宾语隐形密切相关,也就是说,宾语隐形是转喻指称的结果,宾语能够隐形是论元与构式之间相互作用的结果,这是一种转喻而非省略,动词的语义实际上是一种转指。为什么宾语隐形结构是一种构式呢?因为这一结构是一种完型语义结构,也可以认为是一种框架、一种构式,具有内部的自洽性,这一构式的形式和意义之间互相制约互相影响,完全符合构式的定义,其整体意义大于其各组成部分之和,不能完全加以预测,符合“构式本身也有意义”,不同的构式有不同的构式意义,任何一个构式都是形式和意义的匹配体这样的观点和要求。其图式如下:  宾语隐形构式的构式义是:施事(对隐形受事)实施某一行为(发生变化);基本构式的结构是:“主语+动词(+宾语隐形)”。其中的动词往往是与日常生活紧密相关的动词,如“吃”、“喝”、“学”、“问”之类的,出现和使用频率很高,导致其意义的泛化和类指,其宾语也没有明确的、具体的指称意义,没有明确的所指对象,因此宾语才有隐形的可能,这些宾语隐形了补充出来反而不自然。但是,这类隐形宾语是可以从逻辑上推导出来的,或者说这类宾语是一种语义宾语,并非结构上真正的宾语。此类结构基于人们的日常经验,基于对外部世界、现实世界的认知体验,其意义往往是不确定的、非具体的,整个句法结构短小精悍、言简意赅,隐含着深刻的哲理,往往表示日常生活中常规性的行为、客观性的真理、生活的道理等,如: (5)Mike ate the cake. Mike ate.(Mike ate a meal or something one typically eats.) (6)吃喝嫖赌抽,坑蒙拐骗偷。 “吃喝嫖赌抽”,后面的宾语不需要说出来,人们都能理解。“吃”饭讲排场,“喝”,指饮酒,纵酒,此处的吃喝,意思是胡吃海喝,无节制;“嫖”,嫖女人;“赌”,赌钱;“抽”,抽毒品、吸毒。“坑蒙拐骗偷”,指坑人、蒙人、拐人拐物、骗人、偷东西。这些都是败坏道德、违反法律的行为,人们称为败家子行为。很显然,这些宾语是一种泛指,无需明确的所指对象,无需出现,是宾语隐形的体现。 (7)The chef in training chopped and diced all afternoon. (8)The singer always aimed to dazzle. 上面两个例子中,宾语没有出现,隐形但可以推导出来。从句法结构上看动词是不及物的,而意义上则明显可以补充和推导出来。从语义方面看,宾语是泛指,没有具体所指,不是特指某一具体事物,语义完全可以复原,很容易就能够补充出来,但补充出来很可能是多此一举,反而成了累赘。这样的不及物构式非常普遍。这样的宾语隐形不仅仅是及物动词的宾语,还有一条更为普遍的原则,那就是:宾语的隐形与它们在话语中的凸显性紧密相关。上面所有的例子都包括一个单及物或者双及物动词,都没有宾语。 (9)a.Pat sneezed the napkin onto the floor. b.Pat sneezed onto the floor. 很显然,第一句中sneeze有自己的具体宾语,指一个具体的行为第二句中的sneeze的宾语隐形了,动词本身的语义与宾语隐形具有语义上的复指。例(9)中动词sneeze是泛指的,这类生理动词本身的语义是非常关键的,这类动词大多数都无需出现宾语,而成为无宾自足的构式,其图式如下:  上面图表说明,此类构式中sneeze必须被用作排放类动词,其隐形论元必须是某一类排放物,而不是如napkin之类的外在物。在这种情况下,动词的参与者角色与构式的论元角色溶解(fusion)在一起了。宾语隐形构式中,sneeze要求打喷嚏的主体必须是施事论元,blow作为一个排放类动词,要求排放的主体也必须是施事,也就是说,论元必须满足构式中论元角色和动词参与者角色的特殊要求,构式的论元角色要求和动词的参与者角色必须一致起来,这样宾语受事才能与动词溶解在一起。溶解,即两个语义制约成分结合在一起,动词参与者角色和构式论元之间的关系才能存在。两个论元的语义可以同时被一个论元表达的时候,溶解才得以成立。例(13)中施事角色可以被识解为动作的来源而与来源角色溶解在一起,目的角色与方向溶解,该角色可以被识解为目的角色的一个具体事例,从而使抽象角色得以具体化。 (10)Lee and Mo met[=each other]for lunch. (11)Lee shaved[=herself]. 上面两例中met和shaved两个动词都侧显了信息的焦点,参与者角色与动词意义相关,充当场景的焦点,属于词汇凸显,词汇凸显是一个语义概念。表达法的不同意义导致词汇项的不同意义。从语言的溶解机制看出,此类宾语隐形中动词其实都具有及物性,都具有带上宾语的可能性。我们可以看出,宾语之所以可以隐形,最大的可能性应该是该动词兼具及物性和非及物性特征。如果一个动词只能用作不及物动词,就不存在隐形宾语之说。我们甚至可以这样认为,此类宾语隐形构式中的动词往往是及物的,但在此类构式中其宾语却有意被说话人省去了,故意不说出来,留给听话人一些想象的空间,留给人们玩味语言的机会。这样的无宾自足结构可以使我们更好地去感受语言本身的魅力,这恰恰是宾语隐形构式的神奇之处。 3.2 认知框架填补宾语隐形空缺意义 本文认为,宾语隐形必须依赖于构式才有意义,是构式本身的意义赋予了宾语隐形的意义,构式对宾语隐形有很强的制约作用。构式赋予了宾语隐形形式与意义的匹配理据,离开了构式,宾语隐形也就变得不可能和毫无意义。由于动词意义的泛化,宾语很多时候就变得可有可无了,也就变得不确定了,如下面的例子(Goldberg,2005)。 (12)Pat gave and gave,but Chirs just took and took.(重复性的行为repeated action) (13)Tigers only kill at night.(类指的行为generic action) (14)She picked up her carving knife and began to chop.(窄式焦点Narrow focus) (15)Why would they give this creep a light prison term? He murdered!(强站位strong affective stance) (16)She could steal but she could not rob.(对比焦点contrastive focus) 上面的例子中,例(12)gave与took后面都没有宾语,而这两个动词往往是要带上宾语的,此处重叠表达一种重复性的动作,动词的意义并不是确定的,宾语因而可以隐形,例(13)kill也是如此,具体宾语无需出现,只是表达的是老虎的一种习惯,例(14)chop的意思是:用小刀刻画,宾语隐形但可以大概预测出来;例(15)murdered一词表明说话人对这个马屁精的一种强烈的态度:“谋杀就是犯罪”,当然谋杀的对象在此是泛指的、不确定的,例(16)steal、rob形成对比焦点,表达作者的一种态度,“偷”比“抢”性质上要轻一些。从以上的例子可以看出,宾语隐形实际上是认知与语用共同作用的结果。用图式表示如下:  上图为非凸显宾语构式,构式中宾语隐形用 表示,是可以恢复和复原的,图中最顶端是构式的语用制约。人们在生活中往往都是以经验为基础来理解语言的,宾语隐形构式的存在,说明了人类认知的活动是建立在人类身体体验的基础之上的,语用制约说明此类构式来自于使用。 (17)a.John has been drinking a lot of milk these days. b.Bill has been drinking again. (18)a.The man waved his hand at the children waiting on the platform. b.The man waved at the children waiting on the platform. (19)a.Sue dresses herself hurriedly. b.Sue dressed hurriedly. 上面的例子中,人们可以通过a句中及物构式可及到具体受事宾语,b句中的宾语则隐形了,变成了语义上的缺省受事,在句法层面动词是不及物的,但在语义层面的受事宾语,由于生理、文化的因素缺省了而隐形地存在,指的是具体行为中喝酒、酒精、饮料等受事宾语。我们明显地感觉到它们在句子语义方面的存在。这实际上是认知框架在起作用,认知框架起到了填补宾语意义空缺的作用,再如: (20)But what exactly does language have to do with imagery? Perhaps a metaphor will help. 宾语隐形了,与动词一起说明主语的特征,而不是表示具体的行为事件,宾语丧失指称意义以后,成为动词逻辑上的强制性宾语而被隐形,如: (21)a.Weak people revenge. b.Strong people forgive. c.Intelligent people ignore. 上例中将people分为weak people、strong people、intelligent people三类,后面的动词都没有宾语,其意义可以意会可以推导,这样的用法显得意味深长,富有哲理性。在认知框架的导引下,动词和宾语隐形同时出现在语义框架中,形成一个完型结构,此时转指一类人或事物的共性特征,后面的动词主要用来说明这类人的特征,宾语无需出现,认知框架的作用使得宾语隐形了,可以补充出来,但是补充出来后,反而妨碍整个语句所要表达的意思。这些动词本身的意义也是泛化的,具有类指特征,并不表示具体的行为,无需出现后面的具体宾语,认知框架的完型特征填补了隐形宾语的空缺意义。 3.3 构式压制导致动词表达的是类指性自足行为 构式的整体意义使此类构式变得合法。此类句子有一个特别显著的特点,那就是动词都是一般现在时,动词都不表示具体的事件与行为。此类构式遮蔽了论元,形成了无宾自足的情况,构式压制传递给动词,使动词具有泛化的意义,使宾语隐形而无需表达出来。在非凸显宾语构式中,宾语论元的低话语凸显,与动作行为结合在一起,这样的论元虽然通常与动词有关,但没有被表达出来。参与者语义上出现了,但是不在聚光灯下(not under the spotlight),没有被突显,不必依赖说话环境和上下文就能自足地表达意思。在构式的作用下,无论是论元隐形还是论元并入,动词和宾语一起表示常规性、日常性的一般行为(刘正光,2007),宾语名词的意义是通指、类指的,也就是说,宾语是泛指的,无需特别说明具体是什么。这种情况是由于构式的压制所致,构式压制导致宾语隐含,形成一种“无宾自足”的现象。 (22)Opposites attract. (23)Cheats never prosper. (24)Crime doesn't pay. (25)Money talks. (26)Only fools and horses work. 现代英语中,很多英语及物动词形式上已经发展成为不及物动词而具有双重属性,因而宾语隐形的可能进一步增大。上面几个例子中,动词都没有带宾语,其意义让人感觉到捉摸不定,意义泛化并不是指具体的动作行为,整个构式意义变得泛化类指,此时动词语义上的宾语是高度常规化的、习惯性的、无定的,或者说是不言自明的,没有指称意义。在构式中,凸显机制依据参与者角色地位的不同来确定,宾语隐形无需形式上表达出来,自然是一种非凸显宾语。在构式中不凸显的论元不需要表达出来,这就形成了宾语隐形的构式。 4.宾语隐形构式的语用功能 目前,宾语隐形构式的语用功能很少有人论述。很显然,它们的存在是有理据的,不是任意的和特殊的。在我们看来,隐形主位构式的理据是:语义的可预测性和礼貌原则;此类构式的语用功能是:礼貌、教化与经济性,现简要论述如下: 4.1 礼貌策略 在宾语隐形构式中,不仅仅动词的语义限制对宾语的隐形起到了制约作用,同时说话人的语用目的语用意图也起到了很重要的作用。Goldberg(2005)认为,生理现象宾语的隐形是礼貌的动因促成的,描写越显露,话语越不礼貌。如下面的例子: (27)a.Pat sneezed onto the computer screen. b.Pat sneezed mucus onto the computer screen. 上面例子中sneeze的语义可以描述为:ACT〈sneeze〉BECOME[mucus〈onto the computer screen〉],a句中sneeze是一个不及物动词,其宾语具有高预测性,这种无宾自足,实际上是一种委婉的表达,尤其是人的生理现象,需要优雅的、间接的表达方式,否则,直接说出来,明显是非常不雅的语言表达,这里的宾语不必也无需表达出来。b句是一个及物动词,可其宾语直接说出来,太不雅了。当动词尤其是生理动词表达与名词论元同样的行为过程,这样的名词反而变得更禁忌了,因为名词比动词更具有想象性、可成像的,反而显得不雅不文明了。试比较下面的例子: (28)a.He spit into the wind. b.His spit flew into the wind. (29)a.He pissed into the gym bag. b.His piss streamed into the gym bag. 上面两例中a句是宾语隐形的情况,b句则将动词转化为名词使用的情况,两句所表达的意义是不同的。通常情况下,讨论身体排泄是很尴尬的事情,因此a句中动词的宾语需要以隐形的方式来表达。b句中的名词更为生动地描写了禁忌行为,具有想象性,其语用动机是将这些禁忌论元主体泛化,使动作主体隐形不见。语言表达式基于身体体验,a句中身体性动词往往具有无宾自足的特征,从而导致宾语隐形的产生。可以看出,论元实现的原则必须体现在命题的非组合性上,也就是句法结构整体的意义上,而不是动词孤立的意义上。再如更多的例子: (30)a.Don't spit into the wind. b.Don't spit gum into the wind. (31)a.The hopeful man ejaculated into the petri dish. b.The hopeful man ejaculated his perm into the petri dish. (32)a.Sam pissed into the gym bag. b.Sam pissed urine into the gym bag. 上面的例子中a句都表达生理排泄事件,包含了一个无需表达的论元,一个介词短语所导引,表示地点的移动,这是一个运动事件。事实上,其中的动词都可以以及物动词的方式出现在b中。很显然,上面的例子中b句后面的宾语使得整个语句显得非常不雅,这样的宾语没必要出现,明显是多余的。此时,动词本身的语义与宾语论元的语义一致,动词的语义蕴含宾语论元的存在,表达一个位移事件。同时,句子命题的语义是非组合性的,蕴含一个施事主体到达某一方位位置的致使位移运动事件。这些宾语论元实现的可能性是非常明显的,生理动词为宾语隐形创造了条件,动词本身的意义构成了此类无宾自足的基本条件。有关生理动词的宾语隐形非常必要,这是礼貌的需要、交际的需要。这说明,交际的需要是促成宾语隐形构式得以成立的外部因素之一。 4.2 经济功能 宾语隐形的经济功能是不言而喻的,人类认知的一大特点是,总是以最小的认知努力来取得最大的认知效果,宾语隐形就是这样的体现,求简求省是认知的取向。日常生活的例子: (33)a.Time heals. b.Time tells. c.Time helps. 上面例子中动词heal、tell、help往往用作及物动词,一般要跟上宾语,在这样的句法结构中,这些动词的宾语已经隐形了,无需说出来,人们都可以意会,说出来反而不够精炼。汉语中类似的例子有: (34)a.省吃餐餐有,省穿日日新。 b.吃不言,睡不语。 c.人是铁,饭是钢,三日不吃饿得慌。 上面例子中“吃”、“穿”、“言”、“语”等都是日常起居的词汇,后面的宾语可以补充出来,其宾语不用补充就明白。以上例子说明,谚语中宾语隐形结构,实际上是认知的反映,是认知转喻、认知框架、认知构式共同作用的结果,没有人的体验,这样的构式是很难形成的。宾语隐形明显具有经济性,使语言具有把玩性。此类构式的产生,与语用因素密切相关,具有明显的语用功能。 4.3 教化功能 宾语隐形的情况特别是在谚语中表现得尤为突出。谚语是世界各民族智慧的结晶,是人们基于体验的结果,包括日常生活、为人处世、待人接物、持家治国等方面,言简意赅、通俗易懂、活泼风趣是其语言特点。谚语的教化功能需要广泛的受众面,受众面越多越好,而不是仅仅限于部分人群。宾语隐形便成了谚语实现这一语用意图的一种主要方式。如下面英语中的谚语: (35)To err is human; to forgive divine. (36)Doing is better than saying. (37)Seeing is believing. (38)From saving comes having. 上面四个例子都是动名词的形式,都是宾语隐形的例子,其中doing、saying、saving、having,表达的泛指,动词意义泛化了,宾语没有表达出来,人们都明白其中的所指,人们都能正确理解这些句子的意思。再如: (39)When the cat is away,the mice will play. 上例中play的意思似乎是可以揣摩,但无法确定具体是什么,语义上不确定,整个句子的意思是:山中无老虎,猴子称大王。汉语中类似的谚语也非常丰富,从礼仪道德、典章制度到风物典故、天文地理、人生哲学、处世之道,几乎无所不包,反映了中华民族千百年来形成的勤劳朴实、吃苦耐劳的优良传统,成为了中华优秀文化宝贵的精神财富。如下面的例子: (40)学问学问,边学边问。一分耕耘,一分收获。 (41)百闻不如一见,百见不如一干。千学不如一看,千看不如一练。 上面的例子都是励志的有关求学、励志的例子。其中的“学”、“问”、“读”、“闻”、“看”等的宾语虽然没有说出来,但都非常清楚,我们完全可以补充出来,就是学习知识、读书,至于具体读什么书、什么内容并不需要说明,不需要说得非常清楚。人们的日常生活中,这样的情况很多。有趣的是,我们还发现,日常生活中许多公益广告和商业广告也充分利用宾语隐形这一语言机制,唤起人们的注意,如: (42)姚明保护鲨鱼公益广告广告词:“没有买卖,就没有杀害。” 姚明的公益广告词的背景:目前的情况是,部分动物保护及生态团体大力宣传不要吃鱼翅,主要原因不仅是捕杀鲨鱼的过程残忍,更因为由此导致鲨鱼总数大幅减少——50年来有将近三分之一的鲨鱼物种都濒临灭绝,但是我们可以拯救它们。以上广告词当然也可以推及到其他珍稀动物的保护方面。我们可以看出,“买卖”、“杀害”都是及物性的,但在此处宾语隐形了,这是一种语用策略,从特指到类指、泛指,更能引起大众的注意,达到广告受众面广泛的效应,其实也是宾语隐形的语用功能的体现。这种情况在英语广告中也广泛存在,如本文开头的例子Smoking kills,说明宾语隐形是一种普遍的认知与语用现象,而非特例。构式所确定的不只是语法信息,还有词汇的、语义的以及语用的信息。在句法建构中,外部条件、外部环境因素、礼貌的需要、交际的策略等也是必不可少的因素,它们都会作用于句法结构从而影响到句法的建构与句法的选择,对句法的考察不能脱离语义和语用等因素。Goldberg(1995)认为,语法是构式组成的。构式语法得以流行,就是因为构式语法坚持形式与语义匹配的观点,语义对句法的制约作用是不可忽视的。 “及物动词+宾语”是语法中的常规搭配,也是语言学研究中的一大关注点,但宾语隐形的情况关注并不多。本文从认知与语用两个角度来研究宾语隐形构式,试图进一步揭示此类结构背后的认知机理与语用功能。宾语隐形与人的体验、情感、社会、文化和交际等有密切的联系。从认知与语用的视角来研究宾语隐形构式可以更好地理解宾语隐形构式的生成、创生的机制和独特功能。研究表明,语义对句法有很强的制约作用,句法结构跟人的经验结构之间有一种自然的联系,句法不是生成的,宾语隐形的构式特征更是充分说明了这一点。构式表示与人类经验有关的重要情景,是语言系统中的基本单位。宾语隐形构式的句法语义的互动研究有助于我们更好地认识句法结构的形成机制,能够深入探究宾语的认知特征,有助于进一步揭开人类认知的奥秘。宾语隐形构式在英汉两种语言中都存在,但两种语言中此类情况的句法语义特征明显有所不同,如本文开头提到的英语中SMOKING KILLS这样的警示语,英语中宾语隐形了,可翻译成汉语“吸烟有害健康”,则需要将宾语补充出来,因此这方面值得进一步探讨。 原文参考文献: [1]Goldberg,A.1995.Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:Chicago University Press. [2]Goldberg,A.2005.Argument realization:The role of constructions,lexical semantics and discourse factors[A].In J.Ostman & M.Fried(eds.).Construction Grammars:Cognitive Grounding and Theoretical Extensions[C].Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins. [3]Goldberg,A.2006.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M].Oxford:OUP. [4]Goldberg,A.2019.Explain Me This:Creativity,Competition,and the Partial Productivity of Constructions[M].Princeton:Princeton University Press. [5]Levin,B.1993.English Verb Classes and Alternations[M].Chicago & London:Chicago University Press. [6]Michaelis,L.2006.Construction grammar[A].In K.Brown(ed.).Encyclopedia of Language and Linguistics(2nd Edition).Oxford:Elsevier. [7]Rappaport H.,M.Rappaport & B.Lin.1998.Building verb meanings[A].In M.Butt & W.Geuder(eds.).The Projection of Arguments:Lexical and Compositional Factors[C].Stanford:CSLI. [8]Thomas,H.(ed.).2013.The Oxford Handbook of Construction Grammar[C].Oxford:OUP. [9]刘正光.2007.宾语隐形时的语义与语用特征[J].外语教学与研究,(1):43-50. (责任编辑:admin) |