认知语法基线/阐释理论框架下的语言结构及其功能研究

http://www.newdu.com 2025/12/21 02:12:55 未知 刘存伟 刘辰诞 参加讨论

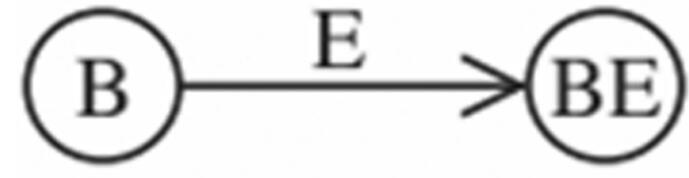

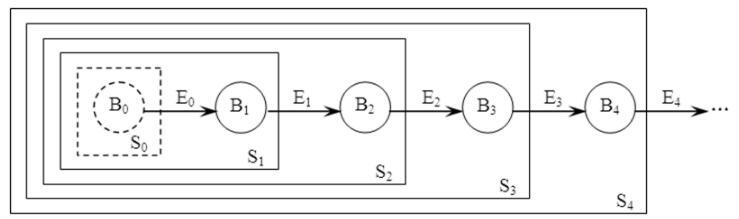

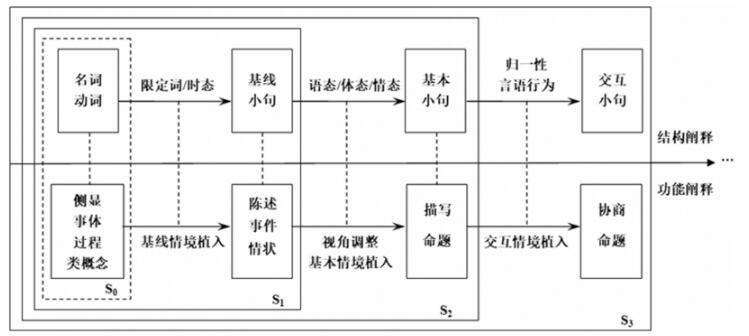

摘 要:本文通过梳理基线/阐释理论框架下的英语限定词、时态、情态、语态、体态、归一性和小句等结构系统及其功能研究,深入考察了认知语法的语言系统观和层次观。我们认为,从早期研究看,认知语法在语言的系统性和层次性研究方面存在不足,但在后期和当前研究中,语言结构的系统性和层次性成为了认知语法的核心课题,相关论述填补了前期研究的漏洞,因此学界需要重新认识和全面把握认知语法理论。 关键词:基线/阐释理论;结构;功能;系统性;层次性 作者简介:刘存伟,重庆邮电大学外国语学院副教授,河南大学外语学院博士研究生,研究方向:认知语法、认知语义学;刘辰诞,河南大学外语学院教授,博士,博士生导师,研究方向:认知语言学、篇章语言学。 基金:教育部人文社会科学研究规划基金项目“认知语法视角下汉英倚变句的共时和历时研究”(项目编号:19YJA740033);重庆市社会科学规划项目“基于批改网的大学生英语语法能力研究”(项目编号:2017WYZX05);重庆邮电大学社科基金项目“认知语法视域下倚变句的共时和历时研究”(项目编号:2018YBYY134)的阶段性研究成果。 1. 引言 石毓智(2004:21-33)对认知语法理论的“功”和“过”进行了研究1。他指出认知语法理论存在两方面不足:1)一种语言的各种语法结构形成有机整体,但是认知语法过分强调结构之间的独立性,反而忽略了语法的系统性,导致研究“只见树叶、不见森林”;2)转换生成语法注重不同结构之间的变换关系,而认知语法完全否定这种关系;形式语言学强调语言生成的多层性,而认知语法认为语言是单层的,否认了语言的层次性,导致其在讨论自然语言中有实在根据的结构转换关系方面存在“研究盲点”。 我们认为Langacker(1987,1991b,2000,2001,2002)2的早期研究确实不够重视语言的系统性和层次性分析,但随着认知语法理论逐步涉猎语言结构系统及其语义功能研究,上述不足有所克服(下文采用“结构/功能”表达语言结构系统及该结构的语义功能)。如张翼(2018:22)认为,认知语法坚持通过通用认知能力解释语言现象,通过理据性实现了系统内外预测性的统一。结构/功能是近年来认知语法研究的重点课题,相关成果主要见于Langacker(2012,2013,2015,2016a,2016b,2017)。这些研究以基线/阐释(baseline/elaboration)为理论框架,探索英语中限定词、时态、情态、语态、体态、归一性、小句等系统及其功能。本文通过分析限定小句在横组合和纵聚合层面呈现的系统性和层次性3,进而考察认知语法的系统观和层次观,旨在让学界对认知语法理论有全新认识。 2. 基线/阐释理论简介 2.1 “基线—阐释—释化”关系建构 基线/阐释理论模型包括基线结构、阐释操作和释化结构(elaborated structure)4三个要素,其中,基线结构是人们优先认知、最早建构起来并纳入控制范围、更具实质性内容的结构,图1标识为B;阐释是扩展(augmentation)、调适(adaptation)或其他认知操作方式,图1标识为E;释化结构是基线结构B在阐释操作E作用下形成或浮现的复杂化结构,图1标识为BE(Langacker 2015: 2; 2016a: 265-279; 2016b;刘存伟、刘辰诞 2019)。这三个要素中,基线结构是认知始点,释化结构是认知终点,阐释操作是联结始点和终点的桥梁,三者形成稳固的“基线—阐释—释化”关系,如图1:  图1. “基线—阐释—释化”关系建构(Langacker 2016b:406) 如同参照点认知(reference point cognition)和概念整合(conceptual integration),“基线—阐释—释化”关系建构在人类的认知和语言中亦具普适性。譬如,在范畴化层面,引申从对原型施用调适阐释中浮现;在音系层面,双元音从对单元音施用扩展阐释中浮现;在更高的认知层面,具体和抽象、物质和心智、真实和想象都是以“基线—阐释—释化”关系建构起来的,即前者是后者得以浮现的基线(Langacker 2016a: 265-279)。 在认知语法理论发展的不同时期,阐释操作代表的概念不大相同。在前期文献中,阐释取决于阐释位的存在。阐释位是依存结构提供的图式性次结构,阐释是自主结构的语义显面对依存结构提供的图式性次结构加以具体化,或者说是把自主结构具体化为图式性次结构的实例(牛保义 2008)。简言之,在早期的认知语法研究中,阐释是具体化操作(Langacker 2008:198)。然而,在基线/阐释理论框架下,阐释所表达的含义有所变化,体现为三个方面(刘存伟、刘辰诞 2019): 第一,“基线—阐释—释化”关系建构模式为审视人类的认知实践活动和语言提供统一框架。比如,从基线/阐释理论看,小孩当前的身高体重是基线,发育生长是阐释,新的身高体重是释化结构;再如,元音是基线,滑音构成阐释,双元音从阐释操作中浮现(Langacker 2016b)。可见,相对于“自主—依存”关系建构模式,“基线—阐释—释化”关系建构模式更具心理现实性。 第二,在基线/阐释理论框架下,对基线结构施用阐释操作所形成的结构,不是图式性结构的具体化,而是简单结构的复杂化。基线结构B相对简单和易于处理,其形成只需调用较少概念资源;释化结构BE相对复杂和不易处理,其形成需增加阐释操作E的调用。但在自主/依存联结模式中,自主结构对依存结构提供的图式性次结构加以具体化,阐释是使结构具体化的操作。 第三,在“基线—阐释—释化”关系建构模式下,结构的复杂化不是阐释位或图式性次结构具体化的结果,而是基线结构在阐释作用下扩展或调适的结果。譬如,在Joe’s wife’s mother’s estate这个锁链式领属结构中,Joe是Joe’s wife的基线结构,Joe’s wife是Joe’s wife’ mother的基线结构,依此类推。前面的名词短语是后面名词短语得以浮现的基线结构,后面的名词短语是领属标记“’s”的阐释作用所形成的复杂结构。 可见,“基线—阐释—释化”关系建构模式比“自主—依存”关系建构模式更具认知概括性。Langacker(2016a,2016b)明确指出,除了自主/依存联结模式,像控制循环模型(controlcycle)这样的认知方式亦可纳入基线/阐释理论框架下。在控制循环认知中,已经置于动作者掌控下的领地(dominion)是基线,动作者对进入互动辖域的目标实施捕捉(capture)构成阐释,如此形成基线领地的扩展。概言之,基线阐释理论和自主/依存理论属于不同的分析框架。 2.2 基线/阐释组织的动态演化 “基线—阐释—释化”关系建构是一个动态变化的过程。这种动态性主要体现为基线结构、阐释操作和释化结构处于流变中,如图2。图2中标识为S1,S2,S3和S4的四个实线方框代表高层级的认知处理窗(processing window),标识为S0的虚线方框代表低层级的处理窗。在处理窗内,B0,B1,B2,B3和B4代表五个不同的结构,E0,E1,E2,E3和E4代表五种阐释操作。这种认知模式的动态性就体现在某“基线—阐释—释化”关系中的释化结构可能是其它“基线—阐释—释化”关系中的基线结构,譬如,在处理窗S1中,B1是释化结构,但是在处理窗S2中B1演化为B2的基线结构。 “基线—阐释—释化”关系建构模式亦体现了层次性(strata)、序列性(seriality)和总括性(summation)的特征。层次性是指基线结构和释化结构占据不同层级的处理窗,基线结构处于低层处理窗,释化结构位于高层处理窗,从基线结构演变为释化结构,阐释操作提供通达桥梁。基线结构是支撑释化结构的基底,释化结构从基底创造的潜势中浮现(Langacker 2016b:407;刘存伟、刘辰诞 2019)。从图2可见,位于低层处理窗S0的基线结构B0通过阐释E0释化为结构B1;B1作为新的基线结构,在阐释E1作用下,在高层处理窗S2释化为结构B2;B2作为新的基线结构,在阐释E2作用下,在更高层处理窗S3释化为结构B3,等等。  图2. “基线—阐释—释化”关系建构动态图(Langacker 2016b:406) 序列性是指按照某顺序逐一通达不同的结构,譬如,背诵英文字母表往往沿着一定的顺序进行,形成如(A)>(B)>(C)>(D)这样的序列。总括性是指对已经达及的结构加以总体感知,使得聚焦(focus)的结构向复杂的释化结构演进,譬如,背诵英文字母表亦可形成如(A)>((A)B)> (((A)B)C)>((((A)B)C)D)这样的序列(Langacker 2016b:407-409)。在总括性认知中,低层处理窗的基线结构是简单结构,高层处理窗的释化结构是复杂结构,高层处理窗的释化结构囊括低层处理窗的基线结构,低层处理窗的基线结构在高层处理窗的释化结构中继续存在并保持活跃状态(刘存伟、刘辰诞 2019)。例如,在英文字母表背诵中,第三层处理窗的结构(((A)B)C)包括第二层处理窗的结构((A)B)和第一层处理窗的结构(A)。在图2中,高低层处理窗呈现逐层嵌套格局,处理窗S1嵌套在S2中,处理窗S2嵌套在S3中。处理窗的嵌套表征“基线—阐释—释化”关系的总括性,亦即随着处理窗的演进和扩展,窗口内的结构逐层复杂化。 3. 基线/阐释理论框架下的语言结构及其功能研究 认知语法以“基线—阐释—释化”关系建构模型为分析框架,研究限定词、时态、情态、语态、体态、归一性、小句等结构系统及其功能(Langacker 2015,2016a,2016b),下面综述相关研究,进而考察认知语法的系统观和层次观。 3.1 限定词系统及其功能研究 限定词系统包含冠词、相对量词(relative quantifier)和指示代词等子系统。指示代词系统的成员有近距指示代词this,these和远距指示代词that,those。冠词系统的成员有定冠词the和不定冠词a,an。相对量词系统分为比例量词和个例量词子系统,比例量词系统由all,most,some和no组构而成,个例量词系统由every,each和any组构而成。指示代词系统是限定词的基线系统;冠词和相对量词系统是复杂的释化系统,其形成需调用其他阐释操作或概念资源。在个例量词系统中,every涉及调用并行观察策略实现对集合成员的同时观察,each涉及调用顺序检索策略实现对集合成员的序列性心理通达(Langacker 2008: 292-296;刘存伟、刘辰诞 2019)。 认知语法认为,成员系统归属是通过其功能要素界定的。冠词、相对量词和指示代词组成限定词系统,因为其共同功能是将事体(thing)的类概念(type)转化为例概念(instance)。而功能重叠会造成系统内各成员之间形成相互抑制关系,例如,以定冠词the为名词elephant的情境植入成分(grounding element)5,将抑制其他成员为elephant植入情境的潜势。 3.2 时态/情态系统及其功能研究 限定小句是提供时态或情态情境植入成分的小句,非限定小句是将这两种成分排除在外的结构(Langacker 1991a,2008,2012,2016a)。时态系统的成员包括现在时和过去时,情态系统的成员包括may, shall, could等。在时态/情态系统中,系统成员之间形成相互抑制关系,譬如,用现在时为John be a college student植入情境,将抑制过去时为其植入情境的潜势,用will为he succeed植入情境,将限制其他情态动词为其植入情境的能力。 时态和情态系统分别将过程(process)与说话时间和现实概念挂钩,达成为限定小句植入情境的功能(牛保义 2015)。时态系统是小句情境植入的基线系统,情态系统构成释化系统。时态系统成员标识过程在时间上相对于说话时间的处所,其中,现在时把过程锚定在说话时间,过去时把过程限定在说话时间之前的处所。过去时实现其情境植入功能,需调用心理追踪(Langacker 2012:16)或回想(recall)阐释操作(Langacker 2016a: 476,2017: 27;刘存伟、刘辰诞 2019)。may, can, will, shall和must组构的情态系统实现将过程投射于非现实概念区域的功能,might, could, would和should组构的情态系统除了调用投射外,还需调用情景构拟(imagination)等阐释操作(Langacker 2017: 27)。 3.3 语态/体态系统及其功能研究 语态/体态系统的被动态、进行体和完成体组成的系统亦称视角调整系统(perspective adjustment system)(Langacker 2012,2015,2016a)。系统内三个成员分别通过对词汇动词添加分词语素-ed, -ing和-en来形成阐释操作。成员之间既排斥又联合,它们相互排斥,因为任何成员的调用都将限制其它成员作用于同一个词汇动词的潜势,譬如对discuss施用-ed阐释,将限制调用-ing或-en阐释来组构discusseding;成员彼此联合,因为它们可借助图式动词be和have,以序列性和总括性方式组构层级体系。如在视角调整系统提供的阐释作用下,watch可扩展成下列层级体系: 1) watch > be watched 2) watch > be watching 3) watch > have watched 4) watch > be watched > have been watched 5) watch > be watching > have been watching 6) watch > be watched > be being watched 7) watch > be watched > be being watched > have been being watched 以层级7)为例,从结构看,watch作为基底结构,通过被动态语素-ed阐释,扩展为释化结构be watched;be watched作为新的基线结构,通过进行体语素-ing阐释,扩展为复杂的释化结构be being watched;be being watched作为新的基线结构,通过完成体语素-en阐释,扩展为更复杂的释化结构have been being watched。如此形成从低层处理窗的简单结构到高层处理窗的复杂结构层级体系。watch处于低层处理窗,have been being watched位于高层处理窗,be watched和be being watched介于高低层处理窗之间。语素-ed,-ing和-en为通达不同处理窗提供通道。 借助图式性动词be或have,这些语素分别实现调整过程射体、重新框定过程辖域和转移过程观察视点功能。语素-ed将射体地位赋予词汇动词侧显(profile)的过程界标,达成凸显受事和遮蔽施事功能。语素-ing选取完成性过程内部某辖域,并将这部分重新框定的过程作为描写对象,或者说是从有限感知框架里对事件及其进展进行内部观察(Radden & Diren 2007: 177)。语素-en实现以言语时间为参照点,描写过程相对于参照点的时间先前性和当前关联性。 3.4 归一性系统及其功能研究 归一性系统(polarity system)由肯定、否定和确定三个成员组成。这些成员要实现其功能,需借助图式动词be,have,do或情态动词。这些动词亦称存在动词,因为它们是关于过程存在于时间之中的抽象。归一性系统提供的阐释包括两方面:一是以存在动词为基底结构,通过施用not阐释,将肯定结构扩展为否定结构;二是在基底结构上施用重音阐释,将否定结构扩展为确定结构。肯定、否定和确定结构组成层级体系,其中,肯定结构是基底,否定结构从肯定结构的阐释中浮现,否定结构是确定结构的基底,确定结构从否定结构的阐释中浮现。 归一性系统各成员实现不同功能。肯定结构陈述某事件发生或某情状出现;否定结构否认某事件发生或某情状出现;确定结构确认某事件发生或某情状出现。肯定、否定和确定功能以“基线—阐释—释化”关系建构起来。肯定功能是否定功能的基线,否定功能是肯定功能的扩展;否定功能是确定功能的基线,确定功能是否定功能的扩展。肯定功能处于基线/阐释组织的最低层处理窗,确定功能位于最高层处理窗,否定功能居于其间。 3.5 小句系统及其功能研究 Langakcer(2015,2016a,2016b)以“基线—阐释—释化”关系建构模式为分析框架,将限定小句划分为基线小句、基本小句和交互小句。下面详述这些小句的结构/功能。 3.5.1 基线小句的结构/功能 从结构上看,基线小句由四种成分组构而成,包括词汇动词、名词、冠词/相对量词/指示代词、现在/过去时语素。词汇动词和名词组成的结构作为基底,通过限定词系统和时态系统提供的结构阐释,释化为基线小句,如例(1)—(4): (1) The hunter shot a deer. (2) John kissed Mary. (3) The ship sank. (4) That boy loves the girl. 以基线小句(1)为例,从结构方面看,名词hunter,deer和动词shoot组构成基底结构hunter shoot deer,在定冠词the、不定冠词a、过去时语素-ed提供的结构阐释作用下,基底结构释化为基线小句the hunter shot a deer。结构hunter shoot deer处于“基线—阐释—释化”关系建构处理窗低层,基线小句the hunter shot a deer位于处理窗高层,冠词the、a和过去时语素-ed起桥接作用。 从功能方面看,名词hunter和deer侧显事体“猎人”和“小鹿”的类概念,冠词the和a实现为名词植入情境的基线功能(baseline grounding),将hunter和deer侧显的类概念释化为例概念“某位特定猎人”和“某只小鹿”。动词shoot侧显过程的类概念“射杀”,过去时语素-ed实现为动词植入情境的基线功能,将shoot侧显的类概念释化为例概念“在过去某时点射杀了”,亦即将过程“射杀”锚定在言语时刻之前某时点位置。可见,通过限定词系统和时态系统提供的功能阐释,基底结构hunter shoot deer侧显的类概念“猎人射杀小鹿”释化为基线小句the hunter shot a deer侧显的例概念“某位特定的猎人在言语时刻之前某时点射杀了某只小鹿”,实现了陈述真实事件或情状的功能。 概括起来,动词和名词的类概念侧显功能处于“基线—阐释—释化”关系建构的低层处理窗,名词短语和限定小句的例概念侧显功能位于高层处理窗,冠词和过去时语素提供的情境植入功能居于其间。 3.5.2 基本小句的结构/功能 基本小句从基线小句的阐释中浮现。从结构层面讲,基线小句释化为基本小句,可通过视角调整系统或情态系统某成员提供的结构阐释达成,譬如例(1)—(4)的基线小句在视角调整系统或情态系统提供的阐释作用下,可释化为以下基本小句,如例(5)—(8): (5) The deer was shot by the hunter. (6) John was kissing Mary. (7) The ship had sunk. (8) That boy may love the girl. 基本小句(5)—(8)是对基线小句(1)—(4)施用单个阐释操作所浮现的结构。被动分词语素-ed提供的结构阐释将基线小句(1)释化为基本小句(5);进行体分词语素-ing提供的结构阐释将基线小句(2)释化为基本小句(6);完成体分词语素-en提供的结构阐释将基线小句(3)释化为基本小句(7);情态动词may提供的结构阐释将基线小句(4)释化为基本小句(8)。言者亦可将视角调整系统和情态系统的成员进行组配,通过多种阐释操作的混合作用,将基线小句扩展为更加复杂化的基本小句,例如(9)—(10): (9) a. The deer might be shot by the hunter. b. The hunter might have shot a deer. c. The hunter might be shooting a deer. d. The deer was being shot by the hunter. e. The deer had been shot by the hunter. f. The hunter had been shooting the hunter. (10) a. The hunter might have been shooting a deer. b. The deer might have been shot by the hunter. c. The deer might have been being shot by the hunter. 基本小句例(9a-f)是以基线小句(1)为支撑结构,通过组配视角调整系统某个成员和情态系统某个成员提供的阐释所浮现的小句。例(9a)涉及情态动词might和被动态分词语素-ed提供的结构阐释,例(9d)涉及被动态分词语素-ed和进行体分词语素-ing提供的结构阐释,例(9f)涉及进行体分词语素-ing和完成体分词语素-en提供的结构阐释。例(10a-c)所示的基本小句是以基线小句(1)为基底结构,通过组配视角调整系统和情态系统中某三个成员提供的结构阐释所浮现的结构,譬如,例(10a)调用了情态动词might、进行体分词语素-ing和完成体分词语素-en提供的结构阐释。 从功能层面讲,通过视角调整系统执行的过程射体遮蔽功能、过程辖域重新框定功能和过程观察视点转移功能阐释,或者通过情态系统执行的过程投射功能阐释,基线小句的事件陈述功能可释化为基本小句描写效度有待协商的命题功能。如例(1)陈述事件“某位特定的猎人在言语时刻之前某时点射杀了某只小鹿”,通过被动态分词语素-ed的过程射体调整功能和情态动词might的过程投射功能阐释,例(1)的事件陈述功能释化为例(9a)对“某只小鹿可能在言语时刻之前某时点被某位特定猎人射杀了”这个效度有待协商的命题进行描写的功能。概言之,基线小句结构/功能处于“基线—阐释—释化”关系建构的低层处理窗,基本小句的结构/功能居于高层处理窗,高低层处理窗之间通过视角调整系统和情态系统提供的结构/功能阐释联结起来。 3.5.3 交互小句的结构/功能 交互小句从基线或基本小句的阐释中浮现。相关的阐释操作主要由归一性系统和言语行为系统(speech act system)提供。归一性系统由肯定、否定和确定这三个成员聚合而成;言语行为系统涉及陈述和提问提供的阐释。从结构形式上看,归一性系统提供的阐释包括对图式动词be,have,do或情态动词施用not或重音操作,提问提供的阐释主要是将图式动词或情态动词倒置于主语之前的操作,因此,交互小句抑或是含有否定成分的小句,抑或是图式动词重读的小句,抑或是一般疑问句,例如,对基线小句例(1)和基本小句例(10a)施用归一性系统和言语行为系统提供的结构阐释,扩展形成的交互小句,如例(11)—(12): (11) a. The hunter didn’t shoot a deer. b. The hunter DID shoot a deer. c. Did the hunter shoot a deer? (12) a. The hunter might not have been shooting a deer. b. The hunter MIGHT have been shooting a deer. c. Might the hunter have been shooting a deer? 功能方面,归一性系统和言语行为系统实现交互情境植入功能(interactive grounding),亦即言者和听者通过言语交互来协商命题的效度。交互情境植入功能的实现以基线或基本小句等肯定结构提供的事件陈述或命题描写功能为基线,通过否定阐释提供的命题效度否认、确定阐释提供的命题效度确认和提问阐释提供的命题效度质疑等功能来达成的。例(13)中,言者A陈述了命题“某位特定的猎人在言语时刻之前某时点射杀了某只小鹿”,但言者B通过对图式动词did施用not提供的否定阐释,将言者A陈述的命题释化为“某位特定的猎人没有在言语时刻之前某时点射杀某只小鹿”,而言者C通过重读did提供的确定阐释,将言者B否定的命题确认为“某位特定的猎人确实在言语时刻之前某时点射杀了某只小鹿”: (13) A:The hunter shot a deer. B:No, he didn’t shoot the deer. C:He DID shoot the deer. 归纳起来,基线小句或基本小句的结构/功能处在“基线—阐释—释化”关系建构的低层处理窗,交互小句的结构/功能位于高层处理窗,归一性系统和言语行为系统提供的结构/功能阐释桥接于这些处理窗之间。 4. 认知语法的系统观和层次观 限定小句系统的结构/功能以“基线—阐释—释化”关系建构起来(Langacker 2016a: 265-312,2016b;刘存伟、刘辰诞 2016),如图3所示。图中的处理窗S0表征词汇名词和动词的结构及功能,处理窗S1表征基线小句的结构/功能浮现,处理窗S2表征基本小句的结构/功能浮现,处理窗S3表征交互小句的结构/功能浮现。整个处理窗分为上下两部分,上部分表征小句系统的结构复杂化,下部分表征小句系统的功能复杂化。 结构阐释方面,通过限定词系统和时态系统提供的结构阐释,低层处理窗S0的词汇动词和名词组构的结构可释化为基线小句;通过语态系统、体态系统和情态系统提供的结构阐释,处理窗S1的基线小句可释化为中层处理窗S2的基本小句;通过归一性系统和言语行为系统提供的结构阐释,处理窗S2的基本小句可释化为位于高层处理窗S3的交互小句。 功能阐释方面,通过限定词系统和时态系统提供的情境植入阐释,词汇动词和名词的类概念侧显功能可释化为基线小句的陈述功能;通过语态系统、体态系统提供的视角调整阐释和情态系统提供的情境植入阐释,基线小句的陈述功能可释化为基本小句的描写功能;通过归一性系统和言语行为系统提供的交互情境植入阐释,基本小句的描写功能可释化为交互小句的协商功能,如图3(Langakcer 2016a: 467):  图3. 小句系统及其功能的“基线—阐释—释化”关系建构 从系统性方面说,语言结构的系统归属以功能为界定标准。实现相同功能的结构聚合成系统。因为冠词、相对量词和指示代词实现将名词的类概念侧显功能释化为例概念侧显功能,所以它们聚合成限定词系统;因为被动态语素-ed、进行体语素-ing和完成体语素-en实现射体、辖域和视点调整功能,所以它们聚合成视角调整系统。归属于相同系统的成员形成相互抑制关系。 从层次性方面说,语言结构/功能形成序列性调用的层级体系。简单结构/功能处于“基线—阐释—释化”关系建构的低层处理窗,复杂结构/功能位于高层处理窗。低层处理窗的简单结构/功能“转换”为高层处理窗的复杂结构/功能,需要调用各种阐释操作。随着言者调用的阐释操作愈来愈多,小句系统的结构/功能愈来愈复杂,整个小句系统形成从简单结构/功能向复杂结构/功能演化,从低层处理窗结构/功能向高层处理窗结构/功能推进。相关的演化和推进进程不但体现语言组织的系统性,而且体现不同结构/功能具有的层次性和相互之间的“转换”关系,亦即,低层处理窗的结构/功能通过阐释操作作用释化为高层处理窗的结构/功能,高层处理窗的结构/功能总括低层处理窗的结构/功能。 5. 结语 在基线/阐释理论框架下,认知语法不但可以描写动词、名词、冠词、相对量词、指示代词、时态、情态、语态、体态、归一性系统在结构层面的组合关系,而且可以分析限定词系统和时态系统提供的基线情境植入功能、语态系统和体态系统提供的视角调整功能、情态系统提供的基本情境植入功能、归一性系统和言语行为系统提供的交互情境植入功能的阐释作用,还可以探索基线小句的事件陈述功能、基本小句的命题描写功能和交互小句的命题协商功能之间的层次关系和转化关系。由此,认知语法实现了语言结构/功能的系统性和层次性研究,相关研究结论可简括为:分属不同系统的结构具有不同的功能,不同的结构/功能栖居于“基线—阐释—释化”关系建构的不同处理窗,低层处理窗的简单结构/功能在阐释的作用下向复杂结构/功能转化,向高层处理窗的结构/功能推进,复杂度和层级度不同的结构/功能形成有机整体。可见,我们应该卸下深套在认知语法理论身上的“缺乏系统性”和“没有层次性”的枷锁了。近年来声讨认知语言学的浪潮有所高涨,甚至有人控诉认知语言学犯了“七宗罪”(Dabrowska 2016)。目前,有学者正在为事实澄清而努力,譬如牛保义(2017)通过探讨认知语法的语境观,指出“认知语言学忽略了语言的社会因素”这样的质疑有失公允。作为认知语言学研究者,一方面应该勇于面对属实的不足,另一方面也要敢于挑战违实的诘责,惟有如此,才能为认知语言学事业做出有益贡献。 参考文献 [1] Dabrowska,E.Cognitive linguistics’ Seven Deadly Sins[J].Cognitive Linguistics,2016(4):479-491. [2] Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar (Vol.1):Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford University Press,1987. [3] Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar (Vol.2):Descriptive Application[M].Stanford:Stanford University Press,1991a. [4] Langacker,R.W.Concept,Image,and Symbol:The Cognitive Basis of Grammar[M].Berlin and New York:Mouton de Gruyter,1991b. [5] Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization[M].Berlin and New York:Mouton de Gruyter,2000. [6] Langacker,R.W.Introduction to the Theory of Cognitive Grammar[M].University of California,Santa Barbara,2001 Summer Institute of American Linguistic Society,2001. [7] Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar—Descriptive Application (2nd edn.)[M].Stanford:Stanford University Press,2002. [8] Langacker,R.W.Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M].Oxford:Oxford University Press,2008. [9] Langacker,R.W.Substrate,system,and expression:Aspects of the functional organization of English finite clauses in English[A].In M.Brdar,I Raffaelli & M.?ic Fuchs(eds.).Cognitive Linguistics Between Universality and Variation[C].Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing,2012:3-52. [10]Langacker,R.W.Modals:Striving for control[A].In J.I.Marín-Arrese,M.Carretero,J.Arús & J.van der Auwera(eds.).English Modality:Core,Periphery and Evidentiality[C].Berlin:Walter de Gruyter,2013:3-55. [11]Langacker,R.W.How to build an English clause[J].Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics,2015(2):1-45. [12]Langacker,R.W.Ten Lectures on Cognitive Grammar:Dimensions of Elaboration[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2016a. [13]Langacker,R.W.Baseline and elaboration[J].Cognitive Linguistics,2016b(3):405-439. [14]Langacker,R.W.Evidentiality in Cognitive Grammar[A].In J.I.Marín Arrese,M.Carretero,J.Arús & J.van der Auwera(eds.).Evidentiality Revisited[C].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2017:13-55. [15]Radden,G.& R.Dirven.Cognitive English Grammar[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2007. [16]李亚培,王义娜.情境植入在翻译中的应用:以杜甫《兵车行》英译为例[J].西安外国语大学学报,2017(2):110-115. [17]刘存伟,刘辰诞.认知语法基线/阐释理论的应用、意义与前景[J].外语学刊,2019(2):21-28. [18]牛保义.自主/依存联结—认知语法的一种分析模型[J].外语与外语教学,2008(1):1-5. [19]牛保义.认知语法情境植入研究综述[J].外语学刊,2015(5):16-22. [20]牛保义.认知语法的“语境观”[J].解放军外国语学院学报,2017(6):78-86. [21]石毓智.认知语言学的“功”与“过”[J].外国语,2004(2):21-33. [22]张翼,李竹萱.构式的认知理据研究:以“VNA it that”构式为例[J].外语教学,2018(3):21-25. 注释 1虽然石毓智的文章标题为《认知语言学的“功”与“过”》,但文中明确指出,“本文所讨论的认知语言学主要是Langacker提出的理论系统”,因此他论述的是认知语法的“功”“过”。 2这5个文献是石毓智(2004:21-33)罗列的关于认知语法理论的主要参考文献。 3刘存伟、刘辰诞(2019)一文已对认知语法的语言结构系统性和层次性研究作了初步介绍。但前文重点聚焦于基线/阐释组织的理论价值和应用前景,对认知语法的系统观和层次观分析属于概括性阐述,本文以专题形式对这个话题作更加详尽和深入讨论,目的在于向学界展示认知语法在研究小句系统及其功能方面的成果。 4为便于叙述,我们将“elaborated structure”译为释化结构,指浮现于阐释操作的复杂化结构。 5认知语法中的“grounding”译为“情境植入”(牛保义 2015;李亚培、王义娜 2017)。 (责任编辑:admin) |