论和词义有关的语用操作

http://www.newdu.com 2025/11/09 09:11:57 《当代修辞学》2019年第 左思民 参加讨论

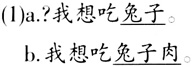

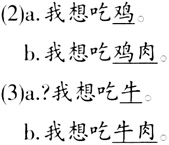

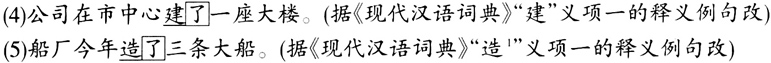

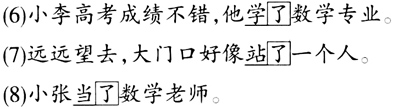

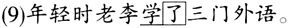

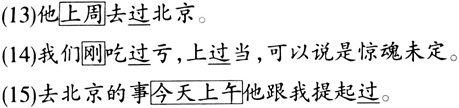

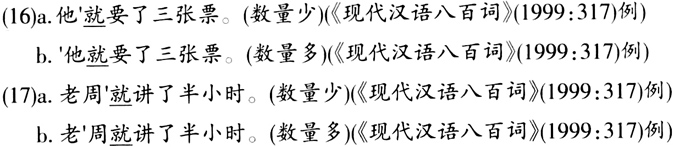

内容提要:本文通过对英语名词rabbit、chicken、cattle和汉语名词“兔子”“鸡”“牛”等在词义上的对比,通过对汉语动词“建”“造”、助词“过”、副词“就”的某些看似词义实为语用含义的论析,通过对英语名词piano、动词hear,汉语名词“钢琴”、动词“听见”的词义对比,以及对“约翰听见了钢琴”和“约翰听见了钢琴声”等句子的合格度的论述,证明了语用操作在词义层面有实质性的介入。文章对这种语用介入在五个方面作了分类概括:1.至少有一部分词义是从会话含义经过规约化过程而形成的。2.词义规约化本身就是一种语用操作。3.区分同一个词的不同义项离不开语用操作。4.区分词义和非词义离不开语用操作。5.语用含义可能通过某种方式和词义产生密切联系,甚至“嵌入”词义结构,从而导致它和词义很难分清。总而言之,语用操作在词的层面通过和词义互动而发挥着重要作用,从而为句义、话语义的形成提供了一部分来自语言系统下层意义的依托。这提示我们应该对词义进行更加深入而全面的研究,以便将语用含义和真正的词义清晰地区分开来。 关 键 词:词义;含义;规约化;语用操作 作者简介:左思民,高丽大学中语中文系;华东师范大学中文系。 一、绪言 和句义相比,词义常被认为受语用因素的影响较小,更容易把握,其实这是误解。雷卡纳蒂(  Recanati,汉译2010:23)曾说:“物质名词‘rabbit’在‘他穿rabbit’的语境中,会倾向于被理解为‘兔皮’之意,而在‘他吃rabbit’的语境中则会被理解为‘兔肉’。这并非只是从有限集中选择一个具体的值。稍微想象一下就会发现,通过变换说话的具体语境,‘rabbit’就可能有几十种解释。人们可以这样设想的解释数量是无限的。也不能把这种具体化过程看作是语言上所规定的,即涉及隐含变项。假若它果真是语言上规定的(由下而上),那就会是强制性的,但这种过程并不是强制性的。在有些语境中,物质名词‘rabbit’的意思只不过是‘兔物’(‘事故发生后,公路上四处都是兔物’)。”雷卡纳蒂虽然没有对rabbit之义予以定性,但既然意义有几十种甚至达到无限量,当然无法用词义概括,只能理解为具有语用性质。但是若查一下词典,便知问题不这么简单。 Recanati,汉译2010:23)曾说:“物质名词‘rabbit’在‘他穿rabbit’的语境中,会倾向于被理解为‘兔皮’之意,而在‘他吃rabbit’的语境中则会被理解为‘兔肉’。这并非只是从有限集中选择一个具体的值。稍微想象一下就会发现,通过变换说话的具体语境,‘rabbit’就可能有几十种解释。人们可以这样设想的解释数量是无限的。也不能把这种具体化过程看作是语言上所规定的,即涉及隐含变项。假若它果真是语言上规定的(由下而上),那就会是强制性的,但这种过程并不是强制性的。在有些语境中,物质名词‘rabbit’的意思只不过是‘兔物’(‘事故发生后,公路上四处都是兔物’)。”雷卡纳蒂虽然没有对rabbit之义予以定性,但既然意义有几十种甚至达到无限量,当然无法用词义概括,只能理解为具有语用性质。但是若查一下词典,便知问题不这么简单。查《牛津高阶英汉双解词典》(2009:1628),名词rabbit有两个义项:“1[C]a small animal with soft fur,long ears and a short tail.Rabbits live in holes in the ground or are kept as pets or for food.兔;野兔”。“2[U]meat from a rabbit兔肉”。查《COBUILD英汉双解词典》(2002:1585),名词rabbit也有两个义项,第一个是可数名词,释为“A rabbit is a small furry animal with long ears.兔;野兔”。第二个是不可数名词,释为“Rabbit is meat or fur obtained from rabbits.兔肉;兔皮”。可见这两本词典对可数名词rabbit的解释相似,差别体现在对不可数名词rabbit的解释:前者仅把rabbit释为“兔肉”,后者则把rabbit释为“兔肉”和“兔皮”。 再查《现代汉语词典》(2016:1328),名词“兔”条只有一个义项:“哺乳动物,头部略像鼠,耳大,上唇中间分裂,尾短而向上翘,前肢比后肢短,善于跳跃,跑得很快。有家兔和野兔等。毛可供纺织,毛皮可以制衣物。通称兔子。”名词“兔子”条也只有一个义项:“兔的通称。” 显然,在《牛津高阶英汉双解词典》(2009)和《COBUILD英汉双解词典》(2002)中“兔肉”是rabbit的词义,在《COBUILD英汉双解词典》(2002)中“兔皮”是rabbit的词义,而在《现代汉语词典》(2016)中“兔肉”和“兔皮”都不是“兔”或者“兔子”的词义。由此可知:第一,“兔子/rabbit"具有一部分相对稳定的词义。第二,对“兔子/rabbit”是否具有其他词义,人们在认识上存在分歧。第三,哪些意义是“兔子/rabbit”的词义,哪些意义不是它的词义,而是与其相关的语用意义,并无清晰的界限。 本文不以rabbit或“兔子”的词义范围为研究对象,而是想借此话头引出下文的论述。 二、规约化的方式对词义的形成具有非常重要的制约作用 英语词典中把rabbit释作具有词义“兔肉”,《现代汉语词典》(2016)没有这类解释,它的解释是否不完备?并非如此。请看下例:  例(1a)并非完全不能说,但给人以想吃活兔子的感觉,可见在汉语中“兔子”难以用来指“兔肉”。再比较下例:  例(2a)(2b)的意思有一些差别,但句(2a)被人常用,一般情况下没有想吃活鸡的意味。例(3a)则不同,给人以想吃活牛的感觉。查《现代汉语词典》(2016:601,959),有如下解释:鸡,“家禽,品种很多,嘴短,上嘴稍弯曲,头部有红色的肉冠。翅膀短,不能高飞。也叫家鸡”。牛(义项一),“哺乳动物,反刍类,身体大,肢端有蹄,头上长有一对角,尾巴尖端有长毛。力气大,供役使、乳用或乳肉两用,皮、毛、骨等都有用处。我国常见的有黄牛、水牛、牦牛等”。在上述解释中,均未提到“鸡”可指“鸡肉”,“牛”可指“牛肉”。然而从例(2a)和例(3a)来看,在日常交际中,“鸡”可指“鸡肉”,“牛”则难以指“牛肉”。可见,《现代汉语词典》(2016)在解释名词(义项一)“牛”的时候不立“牛肉”这一义项是合理的,但在解释名词“鸡”的时候不立“鸡肉”的义项,则不够全面。 在《现代汉语词典》(2016)中没有“鸡肉”和“牛肉”词条,可见编撰者是把“鸡肉”和“牛肉”看作短语而非词。 在英语中,名词chicken既可指“家鸡”,又可指“鸡肉”。比如《牛津高阶英汉双解词典》(2009:331)所释的名词chicken包括两个义项:“1[C]a large bird that is often kept for its eggs or meat鸡。”“2[U]meat from a chicken鸡肉。”《COBUILD英汉双解词典》(2002:309)所释的名词chicken有四个义项,和此处有关的是第一个,它又分为两个解释:“A chicken is a bird which is kept on a farm for its eggs and for its meat.Chicken are usually brown,black,or white,or a mixture of these colours.鸡;小鸡。”“used of the meat of a chicken which is cooked and eaten.鸡肉。”至于名词cattle,指牛这种动物,但不能指“牛肉。”《牛津高阶英汉双解词典》(2009:303)中cattle只有一个义项:“[pl.]cows and BULLS that are kept as farm animals for their milk or meat牛。”《COBUILD英汉双解词典》(2002:285)中cattle也只有一个义项:“cows and bulls that are kept for farming or for carrying loads.[统称]牛。”英语中表示“牛肉”,得换一个词。《牛津高阶英汉双解词典》(2009:162)中名词beef有两个义项,和此处相关的是义项一“1[U]meat that comes from a cow牛肉”。《COBUILD英汉双解词典》(2002:151)中名词beef只有一个义项:“Beef is the meat of a cow,bull,or sometimes ox.牛肉。” 归纳上述“兔子”“鸡”“牛”、rabbit、chicken、cattle、beef的词义差异,可得下表:  由上表可见,汉语的“兔子”“鸡”“牛”和英语的rabbit、chicken、cattle之间,在义项划分上有的基本相应,有的并不一致,而且汉语中“鸡”的词义,《现代汉语词典》(2016)所分的义项和实际所用并不一致。这说明在给词进行义项划分之时,虽然不能随心所欲,但也存在相当程度上的规约性(conventionality)。 规约性包含稳固性,看似和任意性(arbitrariness)相对立,其实词义在规约之初常具任意性,随着愿意接受规约的人数增多,稳固性也随之增强。因此规约性和任意性并不相斥,倒和必然性或者唯一性相互排斥。①霍伯尔和特拉格特(Paul J.Hopper & Elizabeth Closs Traugott,汉译2008:98)曾说:“规约隐涵是不可预测的和任意的,也就是说,它们是作为词语多义性的一部分而必须通过学习获得的,并且是不可取消的。”②他们(汉译2008:100,101)还说:“Grice在他那篇有重要影响的文章《逻辑与会话》的末尾做了试探性的陈述:“可以说,会话隐涵变得规约化开创了生活,这不是不可能的。”③“Dahl假定他所说的很多时和体的‘次要意义’,例如完成体的‘现在时关联’,都来源于隐涵义的规约化。下面我们将说明,在语法化的早期阶段会话隐涵义经常变得‘语义化’,即成为某一形式的语义多义性的一部分。”这说明包括多义词的不同义项在内的许多词义是从具有语用属性的会话含义经过规约化过程而形成的。这既表明会话含义若不进入规约化的过程,就不会变成词义,也说明了会话含义规约为词义的路径并非只有一条,选择哪一条并无强制性。由此可知规约化的方式对词义的形成具有非常重要的制约作用。 三、某些语用含义常被看作词义 我认为,雷卡纳蒂(汉译2010)实际上将rabbit表示的“兔肉”“兔皮”“兔物”等义都看作语用意义。若非人的记忆能力有限,这样做未尝不可。借用兰盖克(Ronald Wayne Langacker 1987)的分析方法,rabbit是在构成了认知单位矩阵的一组认知域(cognitive domains)比如“空间”“颜色”“温度”“动物”等范围内得到刻画的,在这个认知单位矩阵的基础上,rabbit的各个部分、各种属性比如“兔肉”“兔皮”等得到了进一步的刻画。至于“兔物”这个概念,指兔子的尸体。虽然死兔子丧失了生命,但如同在一定条件下可以把死人归为人一样,把死兔子称为rabbit并非不可接受。既然这样,rabbit和“兔物”差不多可在相同的认知单位矩阵中得到刻画。既然相关概念之间的意义联系如此紧密,若把“兔肉”“兔皮”“兔物”等都看作rabbit的词义是完全合理的。反之,如果不把“兔肉”“兔皮”“兔物”等归入rabbit的词义之中,那是受到其他因素的阻碍之故,比如需求不高,人的记忆能力有限,词义的规约化路径不同等等。 但是在自然语言中还存在不少语用含义,它们和已经确认的词义之间并无“兔子”和“兔肉”“兔皮”“兔物”那样的紧密联系,却被人们混入词义之中。左思民(2017,2018)对它们有过一些探讨,在此简述三种。 第一,“建”等活动动词附着“了”后具有的完成义。④ 活动动词如“  ”的义项一、“ ”的义项一、“ ””的义项一入句并后附助词“了”之后,似乎含有活动完成之义。例如: ””的义项一入句并后附助词“了”之后,似乎含有活动完成之义。例如: 例(4)通常被理解为已经建成了一座大楼,例(5)通常被理解为已经造好了三条大船。这里的“完成”义是如何产生的? 这些完成义并非“  ”的义项一、“ ”的义项一、“ ”的义项一自身所有。查《现代汉语词典》(2016:640),动词“ ”的义项一自身所有。查《现代汉语词典》(2016:640),动词“ ”的义项一表示“建筑”,例如“新建”“扩建”“建了一座大楼”。查《现代汉语词典》(2016:1635),动词“ ”的义项一表示“建筑”,例如“新建”“扩建”“建了一座大楼”。查《现代汉语词典》(2016:1635),动词“ ”的义项一表示“做;制作”,例如“创造”“建造”“造船”“造纸”“造预算”“造名册”。 ”的义项一表示“做;制作”,例如“创造”“建造”“造船”“造纸”“造预算”“造名册”。这些完成义也不是后附的助词“了”所赋。比如:  在例(6)(7)(8)中,“学了”“站了”“当了”都不表示完成,却表示从“没学”“没站”“没当”到“学”“站”“当”的实现义。因此,若把例(4)、例(5)中的“了”解释为具有完成义,把例(6)(7)(8)中的“了”解释为具有实现义,显然缺乏内在的一致性,说服力不足。 或许可以把上述的“了”解释为“表示变为某活动或状态的转折已经完成”之义,但即使这样,例()中的“建了”也不能理解为“建成”,只能理解成“已经开始‘建’的活动”,例(5)中的“造了”也不能理解为“造好”,只能理解成“已经开始‘造’的活动”。 由此可见,例(4)(5)中的“建成”“造好”的完成义是“V+了”构造人以后才产生的。左思民(2017)认为,从语用学的角度看这是“信息充量原则”(principle of informativeness)以语用推理的方式发挥作用的结果,其作用机制主要包括两条规则: 1.信息充量规则。尽量扩大助词“了”所标记的实现意义的控制域,不仅标记活动的实现,还尽量标记活动之后的各阶段如“界变”“结果状态”的实现。 2.审核规则。这是对信息充量规则加以控制的规则。其审核原则如下:若碰到较难被中断的活动过程,则允许运用信息充量规则;若碰到较易被中断的活动过程,则严格约束信息充量规则的运用。 “建房”“造船”的过程较难被中断,审核规则便允许运用信息充量规则,将建房和造船的结果状态列入“实现”义的标记范围,这是例(4)、(5)中具有完成义的原因。相反,“学”的过程较易被中断,审核规则便严格约束信息充量规则,这导致例(6)中不含“学完”的意思。当然,情况不都如此简单,比如下例中“学了”也可被理解为“学完”,那是受到句中“年轻时”的制约之故,而且这个完成义是可以取消的。  至于例(7)(8)中的动词“站”“当”,它们和活动动词“  ”的义项一、“ ”的义项一、“ ”的义项一的动相类别不同,上述两条规则对它们不能适用。 ”的义项一的动相类别不同,上述两条规则对它们不能适用。概而言之,汉语中一部分活动动词如“  ”的义项一、“ ”的义项一、“ ”的义项一,在附着助词“了”之后具有的完成义,是该组合结构体通过语用推理而得到的语用含义。 ”的义项一,在附着助词“了”之后具有的完成义,是该组合结构体通过语用推理而得到的语用含义。第二,由助词“过”的义项二表示的“远”过去时之义。⑤ 《现代汉语词典》(2016:501)把助词“过”分为两个义项:“过”的义项一“用在动词后,表示完毕”,“过”的义项二“用在动词后,表示某种行为或变化曾经发生,但并未继续到现在”。《现代汉语八百词》(1999:246,247)对这个“过”也有相似的解释:“1.用在动词后,表示动作完毕。”“2.用在动词后,表示过去曾经有这样的事情。动词前可加副词‘曾经’。” “曾经”是什么意思?根据《现代汉语词典》(2016:133)的解释,它“表示从前有过某种行为或情况”,“从前”是什么意思?根据《现代汉语词典》(2016:218)的解释,它表示“过去的时候;以前”。可见,助词“过”的义项二表示的“从前有”指的并非离说话时间很近的“近过去时”,而是离说话时间有较远距离的“远过去时”。例如: (10)他去年来  北京。(《现代汉语词典》例,2016:501) 北京。(《现代汉语词典》例,2016:501)(11)我们吃  亏,上 亏,上 当,有了经验了。(《现代汉语词典》例,2016:501) 当,有了经验了。(《现代汉语词典》例,2016:501)(12)去北京的事他跟我提起  。(《现代汉语八百词》例,1999:247) 。(《现代汉语八百词》例,1999:247)然而这个“远过去时”的“远”义可以被取消。请看下例:  概而言之,助词“过”的义项二可表示“过去时”,并且具有指“远过去时”的明显倾向,但是如果句子中出现了“上周”“刚”“今天上午”之类词语时,这个“远过去时”的“远”义就因为意义冲突的缘故而被取消。这说明助词“过”的义项二所含的“曾经”义中的时间“远”之义并非真正的词义,而是一种语用含义。 第三,副词“就”的义项六表示的“强调数量多寡”之义。⑥ 查《现代汉语八百词》(1999:317),副词“就”的义项六是“强调数量多寡”。在《现代汉语词典》(2016:701)中和它对应的是副词“就”的义项e),意义是“表示对比起来数目大,次数多,能力强等”。两相比较,《现代汉语词典》(2016)的解释有明显偏差(参见下文),因此本文以《现代汉语八百词》(1999)对副词“就”的义项六的解释为讨论对象。 根据《现代汉语八百词》(1999:317)的解释,下例(16)(17)都可以表示两种相反的意思,那取决于重音(用符  表示重音)所处的位置: 表示重音)所处的位置: 《现代汉语词典》(2016:701)为了说明副词“就”的e)义项“表示对比起来数目大,次数多,能力强等”而举的三个例子中的两个,如果去掉上下文的制约,也都能表示“多”或“少”这两种相反的意思。例如: (18)你们两个小组一共才十个人,我们一个小组  十个人。(《现代汉语词典》(2016:701)例) 十个人。(《现代汉语词典》(2016:701)例)(19)他三天  来一次,你一天 来一次,你一天 来三次。(《现代汉语词典》(2016:701)例) 来三次。(《现代汉语词典》(2016:701)例)(20)我们一个小组  十个人。(a.人数少。b.人数多。) 十个人。(a.人数少。b.人数多。)(21)你一天  来三次。(a.次数少。b.次数多。) 来三次。(a.次数少。b.次数多。)如果强调重音位置的不同而导致意义不同,那么这种意义就不是词义,而是语用意义。可见,要是接受《现代汉语八百词》(1999:317)的解释,那就把强调重音所负载的语用功能误判为副词“就”的词义了。副词“就”的义项六本身其实本无“数目大,次数多,能力强等”之义,甚至跟“数目”“次数”“能力”等也没有直接关系,它在句子中的作用共有两个,一个是强调,另一个是充当语用推理的触发器(trigger)。请比较下面各例,a句都无强调意义,b句都有强调意义,b句中的强调意义是由副词“就”负载的。 (22)a.他要了三张票。 b.他  要了三张票。 要了三张票。(23)a.老周讲了半小时。 b.老周  讲了半小时。 讲了半小时。(24)a.我们一个小组十个人。 b.我们一个小组  十个人。(与例(20)同) 十个人。(与例(20)同)(25)a.你一天来三次。 b.你一天  来三次。(与例(21)同) 来三次。(与例(21)同)任何强调都不会无目的,副词“就”在句中施加强调作用是为了突出句中的某些意义或者意义关系。请比较下面各例中的a、b句: (26)a.他们三个人  要了六张票。(票子要得多) 要了六张票。(票子要得多)b.他一个人  要了一张票。(票子要得少) 要了一张票。(票子要得少)(27)a.老周和老杨俩  讲了四五句话。(话讲得少) 讲了四五句话。(话讲得少)b.老周  讲了半小时话。(话讲得多) 讲了半小时话。(话讲得多)(28)a.我们三个小组  一个任务。(任务少) 一个任务。(任务少)b.我们一个小组  三个任务。(任务多) 三个任务。(任务多)(29)a.你三天  来八九次。(来的次数多) 来八九次。(来的次数多)b.你一天  来一次。(来的次数少) 来一次。(来的次数少)当副词“就”所在的句子中包括数量成分时,强调的作用就较易把握了——要么强调数量多,要么强调数量少。至于如何判定,取决于交际参与者对谈论对象的了解程度,还取决于上下文,取决于交际参与者拥有的常识以及语用推理能力。 概而言之,副词“就”的义项六是一个语用推理的触发器,由此操作而得到的意义比如数量多或者数量少等,都是语用推理的结果,它们可以取消,可以改变,因此是语用含义。 四、规约的方式难以预测但并非毫无规则 通过前文论述,已知词义和非词义的界限常常很难确定,但是若说毫无条理可循,并不确切。比如雷卡纳蒂(汉译2010:33)通过例句(5)(下文的例(30))说明了如下观点:“例(5)是另一个可以作两种理解的例子。我们可以按照只有声音才能听得见的‘定理’,将‘钢琴’理解成代表钢琴发出的声音(转喻);或者可以将‘听见’看作多义词。当说‘只有声音才能听得见’时,是在其基本意义(  )上理解‘听见’,但还有另一种意义( )上理解‘听见’,但还有另一种意义( ),可定义为:每当 ),可定义为:每当 其发出的声音时,就 其发出的声音时,就 发出声音的物体。”例如: 发出声音的物体。”例如:(30)约翰听到了钢琴(声)。(根据雷卡纳蒂(汉译2010:36)的注释21,此处的“听到钢琴(声)”的英语表述是“hear the piano”。) 在英语和汉语中,都不会把“钢琴声”当作“钢琴”的词义。这一点,通过检索若干工具书可以得到证明。查《牛津高阶英汉双解词典》(2009:1491),对名词piano(钢琴)的唯一解释是:a large musical instrument played by pressing the black and white keys on the keyboard.The sound is produced by small HAMMERS hitting the metal strings inside the piano.查《COBUILD英汉双解词典》(2002:1447),对可数名词piano的解释是A piano is a large musical instrument with a row of black and white keys.When these keys are pressed down by the player's fingers,little hammers hit wire strings and different notes are played.钢琴。⑦查《现代汉语词典》(2016:428),对名词“钢琴”的唯一解释是:“键盘乐器,内部装有许多钢丝弦和包有绒毡的木槌,一按键就能带动木槌敲打钢丝弦而发出声音。” 至于hear(听到、听见)是否有“  ”的词义,稍难确定。《牛津高阶英汉双解词典》(2009:945)中仅动词hear的义项一和例(30)相关,解释是to be aware of sounds with your ears听见;听到。《COBUILD英汉双解词典》(2002:895)中仅动词hear的义项一和例(30)相关,解释是When you hear sounds,you are aware of them and are able to recognize or understand them by means of your ears.听见。《现代汉语词典》(2016:1306)中没有“听到”的词条,只有“听见”的词条,释为“听到”,例句为“听得见”“听不见”“听见打雷的声音”。从上述三本辞书的相关解释中可知,《牛津高阶英汉双解词典》(2009)和《COBUILD英汉双解词典》(2002)在解释hear的义项一的词义时都明确提到了hear的涉及对象是sounds(声音),《现代汉语词典》(2016)中虽然出现了“听见打雷的声音”这样的例句,但在解释“听见”时并未指明“听见”的涉及对象是否仅限于声音。 ”的词义,稍难确定。《牛津高阶英汉双解词典》(2009:945)中仅动词hear的义项一和例(30)相关,解释是to be aware of sounds with your ears听见;听到。《COBUILD英汉双解词典》(2002:895)中仅动词hear的义项一和例(30)相关,解释是When you hear sounds,you are aware of them and are able to recognize or understand them by means of your ears.听见。《现代汉语词典》(2016:1306)中没有“听到”的词条,只有“听见”的词条,释为“听到”,例句为“听得见”“听不见”“听见打雷的声音”。从上述三本辞书的相关解释中可知,《牛津高阶英汉双解词典》(2009)和《COBUILD英汉双解词典》(2002)在解释hear的义项一的词义时都明确提到了hear的涉及对象是sounds(声音),《现代汉语词典》(2016)中虽然出现了“听见打雷的声音”这样的例句,但在解释“听见”时并未指明“听见”的涉及对象是否仅限于声音。有意思的是汉语的“听见”中出现了语素“见”,这是否表示“听见”含有“看见”之义?不是。动词“听见”表示的是通过听而获得声音信息,和视觉无关,这里的“见”,表示“听”的结果,而不是“看”的结果。总之,在词义上,汉语的“听见”和英语hear的义项一有相同之处——它们的感知对象都是声音,不是可视之物。 既然那样,上面因解释例(30)之义而提及的“钢琴声”和“  ”,分别是名词“钢琴/piano”和动词“听见/hear”在话语中的增生义,并不是它们的词义。 ”,分别是名词“钢琴/piano”和动词“听见/hear”在话语中的增生义,并不是它们的词义。根据格莱斯(Herbert Paul Grice)的会话“合作原则”(Cooperative Principle),人们在语言交际中有一种天然的合作倾向,它驱动了语言交际者对所听到的、读到的话语尽量作“有合理意义”的解读,这是人们把例(30)解读为“约翰听到了钢琴声”或者“约翰通过听到钢琴声而听到了钢琴的存在”的基本前提。为何在“钢琴/piano”中增添一个“钢琴声”的义项,或者在“听见/hear”中增添一个“  ”的义项会有很大的困难?为何难以把这两个意义看作名词“钢琴/piano”和动词“听见/hear”的词义?我以为这里存在三个主要的制约因素:第一,在汉语中已经有了常用名词“声音”,在英语中也有了常用名词sound。第二,汉语动词“听见”和英语动词hear的涉及对象都不是可视之物。⑧第三,在汉语或英语中,通过让名词“声音”或sound等充当偏正短语的中心语等表达手段,已能十分方便地表达某物发出的声音之义。因为这三个制约因素的存在,在表示“钢琴”等物体发出的声音之时,在表示“听见钢琴发出的声音”等意思之时,为了不轻易破坏名词“钢琴/piano”、动词“听见/hear”等的词义结构,不随意打破组词造句的常规,也为了提升识别信息的速度,减轻因辨析过多意义而导致的信息处理的负担,人们会优先采用“听到/听见钢琴的声音”hear the sounds of piano之类的说法,而不会优先选用“听到/听见钢琴”hear the piano等说法。 ”的义项会有很大的困难?为何难以把这两个意义看作名词“钢琴/piano”和动词“听见/hear”的词义?我以为这里存在三个主要的制约因素:第一,在汉语中已经有了常用名词“声音”,在英语中也有了常用名词sound。第二,汉语动词“听见”和英语动词hear的涉及对象都不是可视之物。⑧第三,在汉语或英语中,通过让名词“声音”或sound等充当偏正短语的中心语等表达手段,已能十分方便地表达某物发出的声音之义。因为这三个制约因素的存在,在表示“钢琴”等物体发出的声音之时,在表示“听见钢琴发出的声音”等意思之时,为了不轻易破坏名词“钢琴/piano”、动词“听见/hear”等的词义结构,不随意打破组词造句的常规,也为了提升识别信息的速度,减轻因辨析过多意义而导致的信息处理的负担,人们会优先采用“听到/听见钢琴的声音”hear the sounds of piano之类的说法,而不会优先选用“听到/听见钢琴”hear the piano等说法。事实上,在使用汉语和英语进行交际的多数情景中,除非出于表达某种修辞意义的特定需要,或者因为慌不择言,人们一般不会使用“约翰听见了钢琴”或者John heard the piano这样的句子,相反,会把这些表述看作常规说法的对立面,当作“约翰听见了钢琴声”或者John heard the sounds of piano之义的错误表达。 就总体而言,我们虽然无法精确、全面、系统地归纳出意义通过规约化变为词义的规则,但仍旧可以找出一些限制条件,用来说明某些意义是如何通过规约化变为词义,或者某些意义难以通过规约化变为词义。当然,在这方面我们做得很不够,还须付出更多的努力。 五、对以上所说内容的分类概括 论述至此,可以看到语用操作不仅在词义层面实现了它的实质性介入,而且介入方式多样,以下从五个方面加以分类概括。 首先,至少有一部分词义是从会话含义经过规约化过程而形成的。迈克尔·托马塞洛(Michael Tomasello,见Verschueren J.&  J-O.2009:208)曾说:Linguistic symbols are conventionalized behavioral expressions that human beings use to manipulate one another's attention,including everything from words to complex syntactic constructions to narrative genres.Conventionalization is only a distillation of past uses.(语言符号是规约化的行为表达,包括了从词到复杂的句法结构及各种叙事类型的一切手段,人们利用它们来影响彼此的注意力。规约化仅仅是对以往用法的提炼浓缩。)霍伯尔和特拉格特(汉译2008:92)也指出:“意义演变最初是语用和联想的,它们出现在语流语境中。到后来的阶段,随着语法化的持续进行和形式变得惯例化,意义丧失或‘淡化’就典型地发生了。”⑨以汉语的“我要吃鸡”为例,刚开始用它来表示“我要吃鸡肉”的意思之时,大概和现在用“我要吃牛”来表示“我要吃牛肉”类似,会让听者觉得生硬,那时用“鸡”指“鸡肉”可能还是一种传递会话含义的具有特别修辞色彩的表达方式。随着这种用法越来越多,使用频率越来越高,相应的会话含义逐渐规约化,发展到今天,“鸡”在汉语使用者的心理词典中已经基本具备了“鸡肉”的义项。相比之下,汉语名词“牛”指“牛肉”的用法尚未规约化为词义,“我要吃牛”和John heard the piano(听到钢琴(声))相似,通过说出这两句话而勉强传递的“吃牛肉”heard the sounds of piano之义仍旧是会话含义。 J-O.2009:208)曾说:Linguistic symbols are conventionalized behavioral expressions that human beings use to manipulate one another's attention,including everything from words to complex syntactic constructions to narrative genres.Conventionalization is only a distillation of past uses.(语言符号是规约化的行为表达,包括了从词到复杂的句法结构及各种叙事类型的一切手段,人们利用它们来影响彼此的注意力。规约化仅仅是对以往用法的提炼浓缩。)霍伯尔和特拉格特(汉译2008:92)也指出:“意义演变最初是语用和联想的,它们出现在语流语境中。到后来的阶段,随着语法化的持续进行和形式变得惯例化,意义丧失或‘淡化’就典型地发生了。”⑨以汉语的“我要吃鸡”为例,刚开始用它来表示“我要吃鸡肉”的意思之时,大概和现在用“我要吃牛”来表示“我要吃牛肉”类似,会让听者觉得生硬,那时用“鸡”指“鸡肉”可能还是一种传递会话含义的具有特别修辞色彩的表达方式。随着这种用法越来越多,使用频率越来越高,相应的会话含义逐渐规约化,发展到今天,“鸡”在汉语使用者的心理词典中已经基本具备了“鸡肉”的义项。相比之下,汉语名词“牛”指“牛肉”的用法尚未规约化为词义,“我要吃牛”和John heard the piano(听到钢琴(声))相似,通过说出这两句话而勉强传递的“吃牛肉”heard the sounds of piano之义仍旧是会话含义。其次,站在符号学的立场上看,符号使用者如何解释、如何理解符号所指的意义,这是典型的语用操作,而交际者对词义的规约化操作就是一种语用操作。虽然从整体上看,词义规约化是一种集体无意识的活动,但它毕竟是语用操作。比如英语的rabbit具有“兔肉”的义项,汉语的“兔”或“兔子”却不具备“兔肉”的义项。这种差别并非源于语义制约,而是因为规约化的路径不同,这些路径的不同常被看作不同语言社群之间的文化差别,其实这也是语用现象,源自语言使用者在规约化的起始阶段对如何进行规约有不同的理解,作了不同的操作选择。 霍伯尔和特拉格特(汉译2008:112)曾以具有共同来源的英语连词while和德语连词weil为例,指出它们沿着不同的规约化路径得到了各自的发展。这表现为英语连词while表示原因推理的用法没有规约化为词义,它目前的一个主要作用仍是表示“在……期间”,但是德语中的weil却废弃了“在……期间”之义,对原因的表示已成为它的主要意义。这表明,即使是具有共同来源的两个词,因为分处于不同的语言社群中,它俩或其中的一个就可能偏离原义,朝着新的规约化路径演变。显然,制约这一变化的因素是语用的,而非语义。 其三,区分同一个词的不同义项离不开语用操作。这一点十分容易理解。区分任何多义词的不同义项,基本方法就是依托特定的外部交际语境和交际者头脑中的百科知识,看该词出现在表示什么意思的句子中,或者出现在表示何种意义的短语中,并且和表示哪些意义的词语组合。在这里,外部交际语境是语用性质的,对百科知识的利用是语用操作,至于句子,既是句法单位更是话语单位,而大部分短语是自由短语,句子和自由短语也都具有语用属性。比如要区分英语名词chicken指的是“鸡”还是“鸡肉”,就看它用在什么句子中,出现在什么短语中。查《牛津高阶英汉双解词典》(2009:331),得到如下语例: (31)They keep chickens in the back yard.(他们在后院养鸡。) (32)chicken and chips(炸鸡块配炸薯条) 例(31)中的chickens显然指活鸡。例(32)中的chicken当然不指活鸡,而指烹调过的鸡。进一步看,这里的chicken是指整鸡还是分解后的鸡呢?这就取决于对西方饮食文化的了解程度了。在例(32)中并未出现fried(炸)这个词,但《牛津高阶英汉双解词典》(2009)的汉译把chicken and chips译作“炸鸡块配炸薯条”,这显然是语用因素的制约结果。因为一般情况下,人们不会把活鸡和炸薯条(chips)相提并论,而把整只熟鸡和炸薯条相配也不是西方人享用快餐的习惯,由此推断,例(32)中的chicken在一般情况下指的是分解后的鸡即鸡肉块,而且是炸熟的鸡肉块。 其四,区分词义和非词义离不开语用操作。列文森(Stephen C.Levinson 1983:128)总结过规约含义(conventional implicature)的五个特点,它在三个方面和会话含义形成了对立或区别: 1.规约含义不可取消(noncancellable)。只要使用了相应的词语,就会保留该词语所携带的规约含义。会话含义却可以取消。 2.规约含义可以分离(detachable),即规约含义和真值意义可以分离。比如英语连词and和but都表示逻辑合取(conjunction)关系,但它们的规约含义不同,在复合命题中交换这两个连词不会影响复合命题的真值,却会导致规约含义的变化。会话含义则和它所依附的话语意义不可分离。 3.规约含义不可凭借语用原则和语境知识推算而得(not be calculated using pragmatic principles and contextual knowledge)。会话含义则经推测而得。 值得注意的是列文森(1983)说的规约含义和霍伯尔与特拉格特(1993)说的规约含义(conventional implicature)可能有所不同。列文森(1983)对规约含义的解释源自格莱斯,根据这种解释,如果一个词携有规约含义,它只是词义的非真值意义部分,而真值意义才是词义的主要部分。霍伯尔与特拉格特(1993)口中的规约含义,是从语用意义逐步规约为词义的角度而言的,它包括了真值意义,如果它负载于一个词之上,相当于词的基本意义的全部或主要部分。⑩ 霍伯尔与特拉格特(汉译2008:98)认为,“规约隐涵一般来自会话隐涵”。众所周知,词义是规约的,以会话含义(尤其是特殊性会话含义)为代表的语用含义是非规约的,因此语用含义显然不可能是词义。那么,当我们区分词义和非词义之时,自然得检测该对象是不是会话含义或是不是其他语用含义,那就免不了进行一番语用推理,并观察这个推理能否顺利到达终点。显然,这个实施语用推理的过程是语用操作,这个借助于语用推理来区分词义和非词义的过程也是语用操作。如何通过语用操作来辨析词义和非词义,前文第二、三、四节已经提供了多个实例,此处不再赘述。 其五,语用含义可能通过某种方式和词义产生密切联系,甚至“嵌入”词义,以致和词义很难分清。汉语中一部分活动动词如“  ”的义项一、“ ”的义项一、“ ”的义项一在附着助词“了”之后所含的活动完成之义,很容易被看作动词“ ”的义项一在附着助词“了”之后所含的活动完成之义,很容易被看作动词“ ”“ ”“ ”的词义,这是因为通过“活动动词+了”的组合形式,语用含义和这些动词的词义形成了紧密的共生关系。又比如和助词“过”的义项二关系密切的“远过去时”的“远”的语用含义,副词“就”的义项六所触发的“数量多或寡”的语用含义,都被人们误以为词义的一部分,究其原因,是这些语用含义已经“嵌入”到了词义中间,很难和词义剥离开来。 ”的词义,这是因为通过“活动动词+了”的组合形式,语用含义和这些动词的词义形成了紧密的共生关系。又比如和助词“过”的义项二关系密切的“远过去时”的“远”的语用含义,副词“就”的义项六所触发的“数量多或寡”的语用含义,都被人们误以为词义的一部分,究其原因,是这些语用含义已经“嵌入”到了词义中间,很难和词义剥离开来。语用学对意义的关注是全方位的,比如霍恩(Laurence Robert Horn)和盖兹达(Gerald Cazdar)对梯级含义(scalar implicatures)的研究为说明一部分词义的形成提供了崭新的解释。相比之下,语用学对依附于话语,依附于句子而传递的含义,或者对通过说话而实施的言语行为尤其是以言行事行为(illocutionary act)更为重视,以至于提到“含义”,想到的差不多就是话语负载的含义。比如利奇(Geoffrey Neil Leech,汉译1987:454)为了说明何为语用意义,曾有如下解释: 1)Donkey的意思是‘ass’(驴) 2)当Trotwood小姐说Janet! Donkeys!(珍妮!驴子!)时,她是想通过这句话让Janet把驴子赶出草坪。 很清楚,第二个例子并不只是把意义看作语言的一个特征,而是把意义看作特定的说话人在特定的语境中对语言的使用。这后一种意义的用法就是语用方面的问题。 利奇在上例中涉及的语用意义不是词义,而是句义、话语义。前文第一节中提到的雷卡纳蒂(汉译2010:23)说的“‘rabbit’就可能有几十种解释”之语,也是从话语含义角度而非词义角度所言。 霍伯尔和特拉格特(汉译2008:119)曾说:“当一个形式经历从词汇项到语法项的语法化时,它原来的一些词汇意义踪迹往往会粘附着它,它的词汇历史上的具体细节会反映在它的语法分布的制约上。”这当然没错,但是一些经历过语法化的词如汉语的副词“就”(从动词演变而来)、助词“过”(从动词演变而来)的词义,至今仍和语用含义紧密相连,以至于这些语用含义被普遍误认为词义的一部分。对这后一类现象,语言学家似乎关注不足,这也在一定程度上导致了词汇语用学(lexical pragmatics)虽然早有名目,但是研究成果不丰。 通过前文论述,我们可以看到语用含义固然和话语或句子等有密切的关系,经常依附于句子或话语之上并借此产生交际作用,但是它们也可以在短语内部发挥作用,甚至在词的层面通过和词义的纠缠而发挥作用,从而为句义、话语义的形成提供来自下层意义的依托。这证明了语用操作不仅在语言意义的高层次发挥作用,而且还深入到词义这样的低层次,不仅成为区分词义和非词义,辨析词义的必要手段,而且是产生各种和词义相关的语用含义的不可或缺的手段。既然如此,在我们的语言研究中,对此应予以足够的重视,以便将语用含义和真正的词义清晰地区分开来。 本文原稿曾于2018年8月17日在韩国西江大学举行的“2018年第38次韩国中国学会中国学国际学术大会”的“中国语学分科”小组宣读,得到韩国外国语大学金琮镐教授点评,谨致谢忱。本文在原稿基础上有一定程度的修改。 ①《现代语言学词典》(汉译2007:86)“convention(al)规约(规约的)”词条说“按狭义理解,‘规约’指语言表征式和其意义之间联系的任意性”。 ②根据P.J.Hopper & E.C.Traugott(1993:73),此处“规约隐涵”的原词应是“conventional implicature”,本文采用“规约含义”的汉译。 ③根据P.J.Hopper & E.C.Traugott(1993:75),此处“会话隐涵”的原词应是“conversational implicature”,本文采用“会话含义”的汉译。 ④此处所论主要据左思民(2017)的观点。 ⑤此处所论主要据左思民(2017)的观点。 ⑥此处所论主要据左思民(2018)的观点。 ⑦《COBUILD英汉双解词典》(2002:1447)中接着还有如下解释:“used as an uncount noun.用作不可数名词。EG I don’t know of any duets for piano and trumpet我没听说有什么钢琴和小号的二重奏……”这个解释和本文所论没有直接关系,故此在正文中不提。 ⑧《牛津高阶英汉双解词典》(2009:945)中动词“hear”还有另外三个义项,分别是“2 to listen or pay attention to sb/sth听;注意听;倾听”,“3 to be told about sth听说;得知”,“4 to listen to and judge a case in court审理;听审”。《COBUILD英汉双解词典》(2002:895)中动词“hear”还有另外十一个义项,因为数量太多,在此不逐一列示。但总而言之,从这两本词典对动词“hear”的释义和例子看,英语动词“hear”不能表示“听见可视物体”之义。 ⑨根据P.J.Hopper & E.C.Traugott(1993:68),此处“惯例化”的原词应是“routinized”。 ⑩霍伯尔与特拉格特(汉译2008:98)说“会话隐涵一般与‘规约’隐涵形成对照(下一节我们将说明规约隐涵一般来自会话隐涵)”。接着他们(汉译2008:99)又说“那么至少照我们的目的而言,规约意义可以包含在一个形式的语义多义性之中。一个典型的实例是since的时间和原因意义”。他们只提及“since”表示的时间和原因意义是“规约的”,但没有说明它们是否为“conventional implicature”(规约隐涵,即本文所说的“规约含义”),但从他们的行文来看,很可能是把“since”表示的时间和原因意义看作“规约含义”。 原文参考文献: [1]胞尔·J·霍伯尔、伊丽莎白·克劳丝·特拉格特2008《语法化学说》(第2版),梁银峰译,复旦大学出版社. [2]戴维·克里斯特尔编2007《现代语言学词典》(第4版),沈家煊译,商务印书馆. [3]霍恩比2009《牛津高阶英汉双解词典》(第7版),王玉章等译,商务印书馆,牛津大学出版社(中国)有限公司. [4]杰弗里·N·利奇1987《语义学》,李瑞华、王彤福、杨自俭、穆国豪译,何兆熊、华钧校订,上海外语教育出版社. [5]莱文森1986语用学论题之二:会话含义,沈家煊译,《国外语言学》第2期. [6]雷卡纳蒂2010《字面意义论》,刘龙根、胡开宝译,外语教学与研究出版社. [7]吕叔湘1999《现代汉语八百词》(增订本),商务印书馆. [8]辛克莱2002《COBUILD英汉双解词典》《柯伯英汉双解词典》编译组译,上海世纪出版集团、译文出版社. [9]中国社会科学院语言研究所词典编辑室2016《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆. [10]左思民2017语用推理在“词义”层面上的作用,“第十五届全国语用学研讨会暨第九届中国逻辑学会语用学专业委员会年会”论文. [11]左思民2018副词“就”“才”再探讨,“2018年韩国中国言语学会春季学术研讨会”论文. [12]Grice H.P.1989 Studies in the Way of Words.Cambridge MA:Harvard University Press. [13]Hopper P.J.& Traugott E.C.1993 Grammaticalization.Cambridge:Cambridge University Press. [14]Langacker R.W.1987 Foundations of Cognitive Grammar,Vol.I:Theoretical Prerequisites.Stanford,California:Stanford University Press. [15]Levinson S.C.1983 Pragmatics.Cambridge:Cambridge University Press. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:基于使用取向的英语动词论元构式二语研究

- 下一篇:《文心雕龙》修辞学理论的建构