英源完全写音借词的语言模因潜势分析

http://www.newdu.com 2025/11/09 09:11:57 《江西师范大学学报:哲 王江汉 参加讨论

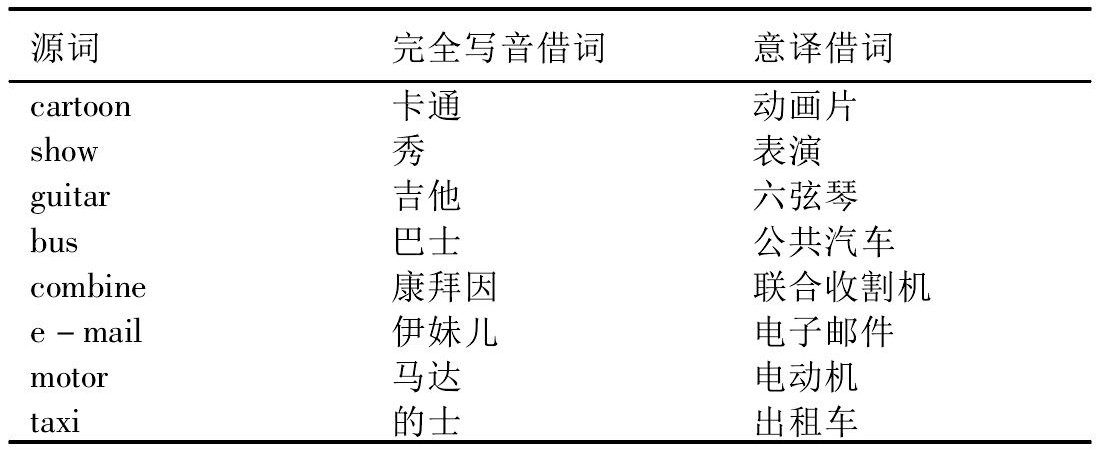

摘 要:从语言模因论的角度来看, 汉语英源借词中完全写音类借词与其他类借词相比, 具有强势模因潜势:其经济性表现为语素少、即时语境依赖性低和认知效果大;默认语境凸显度高, 表现为其表征的事物或事件对人类生活的影响深远;受众对该类借词的高需求度, 表现为语义缺省和受众自身的模仿天性;汉语语言社会对该类借词的高容忍度, 表现为国人的豁达心态和对新事物的宽容。这些优势使其成为汉语词汇的重要组成部分。 关键词:英源借词;完全写音;模因潜势 作者简介:王江汉,安徽铜陵学院外国语学院副教授。研究方向为语用学。 基 金:安徽省哲学社会科学规划项目“对自然语言非正常理解的认知研究” (编号:AHSKY2014D142)。 语言作为交际工具, 总是伴随着各民族间的交往而不断演变和发展。诚如Sapir所言:“语言, 像文化一样, 很少是自给自足的。”[1] (p2-4) 正因为如此, 语言借用成了语言获取新词、丰富其词汇的最重要的方法之一, 是语言发展过程中一种普遍存在的现象。相应地, 语言借用产生的借词成为语言学研究的重要课题, 如史有为将借词研究归纳为十个方面: (1) 考源流; (2) 察交流; (3) 度资格; (4) 明层次; (5) 审构成; (6) 集众词; (7) 计数频; (8) 辨用途; (9) 定规范; (10) 测未来。[2]由于语言自身的原因或不同民族对异域文化的态度各异, 借词表现出不同的传播态势。有些借词能够迅速为受众所接受, 受众面大, 有些借词传播缓慢, 受众面小, 有些借词被新的语言形式所取代, 甚至失去受众。从语言模因论角度看, 传播速度快、范围广的借词能够形成语言模因, 进入主流词汇, 而传播速度慢、范围小的借词会淡出语言社区。本文通过分析汉语英源完全写音借词的经济性、默认语境的凸显度、受众表达的需求度以及汉语语言社会的容忍度, 说明该类借词具有强势模因潜势, 其所承载的信息更易于形成语言模因。 综观对汉语英源借词的研究, 我们发现关于借词的词语构成、借词的类型、借词的性质、借词的研究方法、借词对汉语的影响、借词的本土化、借词的文化背景和文化功能、借词的社会背景与社会功能、借词的规范等方面的理论已经形成。学术界对汉语英源写音借词的语用特征及其传播的内动力和外部制约因素的研究还比较欠缺, 只是把这些话题作为借词的溯源、借词的文化社会心理等研究的侧面, 如韩淑红分析了英源借词的词源和对英源借词的规范, [3]王焱、郭杉讨论了不同历史时期汉语外来词的特点以及汉语借词与社会心理的关系, 张珊珊从语义空缺的视角分析了英汉文化差异, 陈燕分析了汉语音译词的表意模式, 指出“循音赋义”的结果是一些作为记音符号的音译词为人们识解词义提供了一定的想象空间。[4] 一、汉语英源写音借词 借词是在吸收外语词的过程中产生的表达外语词意义的词语, 亦可称为外来语或外来词。汉语中由音译产生的与外语词在语音形式上相似的词语以及语音成分与汉语成分结合而成的词语是狭义的借词, 通过意译方式产生的词语是广义的借词。[5]汉语英源写音借词指汉语中以英语为源语言, 以汉语词汇按发声近似的方式转写英语词汇而得出的新词。汉语英源写音借词包括以下两种类型: (1) 完全写音借词。用来写音的汉字只用作标音的符号, 不表达源词的意义, 且借词与源词音节数相近或相同, 如沙发 (sofa) 、加仑 (gallon) 、可可 (cocoa) 、苏打 (soda) 、荷尔蒙 (hormone) 等; (2) 谐音写音借词:用来写音的汉字不仅用作标音的符号, 而且具有一定的表意功能。[5] (p54-90) 包括以下三种情况:第一种, 谐意写音借词。用来写音的汉字不仅用作标音的符号, 而且所用的汉字之间能够形成一定的搭配关系, 对借词的意义有提示作用, 如“黑客”译自英语“hacker”一词, 指精通计算机技术和网络技术, 并利用这些技术非法牟利的人。“黑”有“非法”的意思, “客”则指人。这一类借词既表音, 又表意;第二种, 谐趣写音借词。用来写音的汉字用作标音的符号, 而且所用的汉字之间能够形成一定的搭配关系。借词具有表意功能, 但与源词的意义不相关, 如流行语“粉丝”译自英语“fans”一词, 指着迷于某人或沉溺于某事的人, 多数时候指“追星族”。这一类借词虽然既表音又表意, 但其意义与原意相去甚远, 其价值体现于其语用功能;[6] (p76-88) 第三种, 形意写音借词。用来写音的汉字用作标音的符号, 用来记录源词的部分读音, 多为记录源词首音节的读音, 所选用的汉字具有表意功能, 与原词的意义有一定的联系。部分汉字甚至是为该词语专门创制的, 如“钡”译自英语“barium”一词, “贝”字边转写该源词首音节的读音, “金”字旁表达该词指称物的所属类别。这一类借词多数是在纯写音外来语上添加或更换表义的构字部件, 即汉字加上形旁, 以提示该外来语的语义信息。 根据王宏远对《现代汉语词典》 (第6版) 的统计, 该书共收录英源写音借词234个。其中完全写音类借词居多, 计139个, 约占总数的60%;谐音写音类借词 (包括谐意写音借词、谐趣写音借词和形意写音借词) 95个, 约占总数的40%。[7] 语言作为一种客观存在, 必然会经历发生、发展和灭亡的过程, 这是矛盾的内因和外因共同作用的结果。汉语英源完全写音借词之所以拥有较高的接受度并长期被传播和使用, 必然有其内在的优越性和外部的合适条件。本文从语言模因论的视角, 根据语言模因成功的条件, 分析该类借词作为模因载体推动其所承载的信息形成语言模因的理据。 二、模因论 模因论起源于1976年Richard Dawkins发表的著作The Selfish Gene。模因论有三个历史根源:达尔文的进化论、分子生物学和信息化。模因论着眼于文化从心智到心智之间的传递, 主张模因或语言模因都是早已存在的一种社会文化现象, 是一个有别于基因的非生物性的文化传递单位, 是文化复制因子。[8] (p192) 模因的核心是模仿, 人类在模因传播中发挥着主观能动作用, 同时也受模因的影响。模因主要有两种复制方式, 即重复与类推。模因是我们赖以生存的东西, 它不但是社会实践的产物, 而且是催生社会实践的潜在动力。现实生活中的许多现象似乎均可借助模因概念作出合理的说明与诠释。[9] (一) 模因和语言模因 Blackmore给模因下的定义是“能够通过广义上称为‘模仿’的过程而被复制的信息单位”。根据这一定义, 只要是经过模仿而传递的东西都可以看作是模因。模因是一种文化基因, 其存在和复制都依赖于各种载体, 而语言是模因最重要的载体, 模因主要寓于语言之中。[9]语言是模因传播最得力的工具, 是文化承传的主要渠道, 通过语言传播而生成的模因现象就是语言模因。从语用学的角度看, 语言模因就是携带模因宿主意图、借助语言结构、以重复或类推的方式反复不断传播的信息表征。语言模因是文化进化的基本单位, 是文化进化的机制所在。[10] (p27) (二) 语言模因成功的条件 虽然在人们的日常生活中通过各种媒介产生的语言不计其数, 但其中能够形成语言模因的却极少。在模因进化过程中存在着巨大的选择压力, 只有很少一部分模因能够成功地从一个人的头脑被拷贝到另一个人的头脑。[11] (p41) 语言模因的形成和发展是由其内部条件和外部条件共同决定的。首先, 作为语言模因载体的语言形式必须具备可复制性和可模仿性, 因为只有简单易学的语言表述才能赢得广泛的接受者;其次, 作为语言模因载体的语言形式必须具备经济性, 因为人类活动是以经济性为取向的, 遵循省力原则;第三, 作为语言模因载体的语言形式必须具备能产性, 即模因载体可以生成多个复制品。只有复制品数量多才能适应不同的语境, 提高扩散的可能性。除了这些内部条件以外, 语言模因的形成和发展还必须具备以下外部条件:首先, 语言载体默认语境的高凸显度。语言产生于语境, 即默认语境。如果孕育该语言载体的背景事件影响力大, 该语言载体成为语言模因的可能性就大;其次, 受众表达的高需求度。某些语言单位之所以能够得到广泛的接受和传播, 是因为该语言单位能够折射当时的社会状态, 满足公众的表达需求;第三, 社会空间的高容忍度。不同的社会文化对语言载体的态度不同, 或接受或排斥。在一个社会空间里, 对某一事件的表述可以是通俗直白的, 而在另一个社会空间里, 对同一事件的表述则只能是委婉含蓄的。因此, 社会空间对某一个语言单位的容忍度越高, 该语言单位成为语言模因的可能性就越大。 三、汉语英源完全写音借词的语言模因潜势 储存在人脑里的信息在被复制和传播之前还不是模因。只有当信息附带了人的意图并得到复制和加工, 然后由信息宿主将经过复制和加工所形成的各种信息表征传播出去, 模因才算形成。 模因在形成之前是以信息的形式存在的。这些信息在得到复制和传播之前, 只是一些具有模因潜势 (potential) 的元表征信息, 具有潜在效应 (potential effects) 。这些具有模因潜势的元表征信息经过语境的触发, 能引起潜在模因宿主心理上的某种联想或认知处理, 这个与语境相结合的信息就会被复制而形成信息表征。当这个信息表征被传播之后, 另一些宿主会以同样的方式对其进行模仿、复制和传播, 原来的潜在模因也就成了真正的语言模因。[12] 语言模因潜势有强弱之分。强势语言模因潜势的特征是:其信息表征符合语言的经济性原则、符合受众的表达需求, 传播的范围广, 存活的时间长等。弱势语言模因潜势则与之相反。汉语英源完全写音借词之所以有较强的生命力而成为语言模因, 正是因为它们具备了强势语言模因的优势, 也就是说它们具备了模因成功的内部条件和外部条件。 (一) 汉语英源完全写音借词具有经济性 Zipf在研究人类行为时提出了省力原则 (the principle of least effort) , 即以最小的代价换取最大的收益。他认为这一原则是指导人类行为的一条根本性原则。[13]Martinet在探讨语音变化的原因时提出了“语言的经济原则” (the principle of economy) 假说。这种假说认为人们在语言使用中, 在保证实现交际目的的前提下, 总是自觉或不自觉地对精力的耗费做出合乎经济要求的安排, 即选择省力的语言单位, 尽可能地节省力量的消耗。 语言的使用是一个信息处理的过程, 而信息处理需要耗费人的智力资源。在交际中被耗费的智力资源就是人的注意力。注意力的一个基本特性是它的有限性。简约的语言表达无疑比繁杂的语言表达占用的注意力更少, 有利于释放智力资源, 高效地传递人们的思想和情感。另外, 从模因理解的角度看, 模因载体是已知信息, 它所承载的内涵是新信息。语言模因载体越简约, 新信息的凸显度就越高, 简约的语言表达使得新信息成为接受者注意的焦点, 使用简约的模因载体可以让接受者分配更多的心智处理新信息, 从而更有助于提高语言交际效率。 语言的发展是一个不断进化的过程, 每一个词的普及都是语言使用者经过无数次选择的结果, 并随着人们的实践而不断修改和完善。英语词语的出现和定型也是进化的表现, 在读音和拼写方面都符合经济原则。汉语英源完全写音借词的经济性主要表现在以下几个方面: 首先, 汉语英源完全写音借词结构简单。汉语英源完全写音借词的音节数与源词的音节数相同或相近, 使用的汉语语素少。虽然一些英源词语在不同的历史时期以不同的方式被引入汉语, 出现了同一个英语单词在《现代汉语词典》 (第6版) 中有写音、写意两种形式甚至多种形式并存的情况, 但总体看来, 完全写音借词比其他类借词的用字更少。例如:  其次, 汉语英源完全写音借词语境依赖性低。索绪尔认为, 语言符号是由概念 (所指) 和音响形象 (能指) 两项要素构成的。完全写音借词的不表意特征使得该类借词的所指和能指的关系简单, 基本为一一对应关系。这种单一关系保证了该模因载体在传递过程中不需要借助语境知识就可以被后续宿主所理解, 而且不存在误解的可能性。 此外, 衡量一个模因载体是否符合经济原则, 不仅要考察用词的多少, 更重要的是要考察在言语交际中模因载体表达交际目的的效率, 只有那些更有效地表达了交际目的的语言形式才是真正符合经济原则的, 也就是说, 语言经济原则既要求语言形式的经济性, 又要求语言表达效用的最大化。对于受众而言, 虽然其认知语境中没有关于完全写音借词的概念或假设, 该词的关联性不明显, 在理解该借词时需要付出较多的认知努力, 但是这种多付出的努力必然会带来语境效果的丰厚回报, 从而更好地理解语言和进行言语交际, 即该词在受众身上产生的认知效果更大, 更有利于受众感知和记忆该词, 推动该词作为模因载体形成模因。[14] (二) 汉语英源完全写音借词具有默认语境的高凸显度 语言模因的传播离不开语境。这里所说的语境包括语言模因在其被使用过程中沉淀下来的、内嵌于语言模因之中的语境, 即语言模因的默认语境, 也包括传播语言模因所涉及的即时的具体语境, 即语言模因的浮现语境。在模因传递过程中, 新旧宿主首先从浮现语境中提取语言模因, 进而探究语言模因的默认语境。模因传递的过程就是浮现语境中的各元素与默认语境中的各元素的关联过程。[10] (p27) 默认语境类似于旧信息, 新宿主通过浮现语境激活默认语境, 从而完成模因传播的整个过程。 激活语言模因默认语境的认知努力程度取决于该默认语境的凸显程度。语言模因生成过程中背景事件的影响力越大, 默认语境的凸显度就越高, 已知语境的可及性就越大, 该语言模因被宿主注意和接受并继续传播的可能性也就越大。某一事件的发生或某一事物的出现, 如果对人类生活的影响深远, 影响范围广泛, 该事件或事物的语言表征就越容易传播, 语言模因就越容易形成。2011年7月, 杭州的吴菊萍勇敢地接住了一个从10层高楼坠落的2岁女童。吴菊萍的行为弘扬了中华传统美德, 感动了全国人民, 被称为“最美妈妈”。从此, “最美××”广为流传, 成为语言模因。 汉语英源完全写音借词所表征的事件或事物大多数是当时具有较大影响力的事件或事物, 是对当时的社会变革或科技发展直接的反映, 因此流传的速度快, 范围广。而表征该事件或事物的目标语言相对滞后。事件的影响力和目标语言的滞后性之间的矛盾导致目标语言社区直接使用完全写音借词。可以说, 完全写音借词是矛盾双方妥协的产物。如“engine”、“bar”、“bikini”等词语所表征的事物在进入中国以后得到了快速的应用和推广, 不同程度地改变了中国人的生活方式和生活态度, 对中国人的心理产生了巨大的冲击, 因此, 这些语言载体的默认语境的凸显度高, 在理解和传播过程中容易被激活。在汉语语言中没有相应表述形式的情况下, “引擎”、“吧”、“比基尼”等完全写音借词能够很快被汉语语言社区所接受, 并赋予其强大的语言模因潜势。 另外, 这些借词是汉语语言中的新成员, 而且没有表意功能, 所以对汉语语言使用者来说既熟悉又陌生, 能产生更大的认知冲击, 让人产生探究的冲动。这是该类借词具有强势模因潜势的另一个原因。 (三) 受众对汉语英源完全写音借词具有高需求度 美国翻译家奈达指出:“绝对准确的语言交际是不可能的, 即使是在同一语言中也是如此。因为对语言的理解从来就没有出现过两个人完全相同的情况, 更谈不上在两种不同语言中会存在完全一致的对等关系。”[15] (p244) 事实上, 任何不同的两种语言之间都存在语言的不对等性。英语和汉语分属两种不同的语系, 因此, 语言不对等现象更明显。语言不对等首先表现为语义空缺, 即由于文化和语言的差异, 一种语言的部分词语在另一种语言中没有对应或契合的词语。也就是说, 一种语言能用单个词语明确标记的事物, 另一种语言却需要使用更多的语言单位才能表达。 起源于西方的新兴事物首先是用西方语言来表征的。随着这些新生事物在中国的扩散, 汉语使用者对汉语提出了新的要求, 需要用汉语表述这些新兴事物。而信息社会的交流往往以方便快捷作为宗旨, 因此, 人们不经过“循音赋意”的意译过程而直接使用写音借词成为普遍现象, 这是完全写音借词具有强势模因潜势的客观要求。 另外, 模仿是人类的天性。亚里士多德认为:“人是最富有摹仿能力的动物, 通过摹仿, 人类可以获得最初的经验, 正是在这一点上, 人与其他动物区别开来。而且人类还具有一种来自摹仿的快感。”模仿行为主要有三种不同的社会动机:一是出于好奇, 得到心理上的满足;二是为了消除焦虑, 更好地适应环境;三是为了获得进步, 取得成就。[16] (p121) 在交际中使用完全写音借词不仅有利于适应交际环境, 消除语言障碍, 而且符合人们追求时尚、张扬个性的社会心理需求。在中国人的普遍认识中, 英语国家是技术进步和发达的代表, 掌握英语语言是与先进的物质文化接轨的具体体现, 这是同化、记忆和传播英源完全写音借词并使其成为语言模因的内动力。 值得注意的是, 汉语中一部分英源借词出现写音、写意并存的现象, 甚至出现多种形式并存的情况, 体现了不同的语用人群对不同的借词形式需求的差异。受中国传统文化影响更深的中老年人倾向于使用写意借词或谐音借词, 如“复印” (copy) 、“再见” (bye-bye) 、“表演” (show) 、“复制” (clone) 等。而年轻人则倾向于使用完全写音借词, 如“拷贝” (copy) 、“拜拜” (bye-bye) 、“秀” (show) 、“克隆” (clone) 等, 表现了年轻人对新事物的敏感和对时尚的追求, 同时也反映了我国年轻一代外语水平尤其是语音水平的提高。另外, 年轻人是中国对外交往的主要组成部分, 并且优先掌握着信息技术, 站在世界发展的最前沿, 他们作为新事物的主体和传播的媒介, 使得完全写音借词比其他类借词出现得更早, 传播得更快。 (四) 汉语语言社会对汉语英源完全写音借词具有高容忍度 汉语对英源借词的吸纳出现了两次高潮。第一次高潮发生在清朝末年至新中国成立这段历史时期, 第二次高潮出现在改革开放以来。鸦片战争以后, 中国沦为半封建半殖民地社会, 爱国知识分子深切地感受到科技的落后给中国带来了深重的灾难, 他们向往西方的新技术和先进的社会制度, 译介了大量的介绍西方思想文化和科技的文献, 同时完全写音借词大量进入汉语社会, 如哀的美敦 (ultimatum) 、托拉斯 (trust) 、维他命 (vitamin) 、吉普 (jeep) 、声纳 (sonar) 、雷达 (radar) 、坦克 (tank) 等。对于积贫积弱的中国来说, 这些借词的流传有利于国人重拾摆脱贫困的信心和重建大国形象的责任感。 随着我国改革开放步伐的加快、法制建设不断完善以及民主氛围的日益浓厚, 中国的社会容忍度在不断提升。曾经被视为精神污染的西方文化以及前所未闻的西方社会现象逐渐被汉语社会所包容。英语作为国际通用的语言, 直接地反映着西方国家的社会形态和发达的科学技术, 在汉语社会里的生存空间越来越宽阔, 懂外语是掌握先进技术的标志, 也是树立社会形象和地位的有效手段。英源完全写音借词与源词的高度相似性决定了它们被汉语社会所接受成为必然的趋势。 随着中国在经济、文化和军事领域的不断强大, 中国的国际地位不断提高, 中国人的话语权不断地得到彰显, 民族自豪感在不断增强, 几百年来受西方列强欺侮所造成的对西方事物的恐惧感和抗拒心理已经消失, 人们表现出一种大国国民的豁达心态, 对语言的使用不再求全责备, 尤其是对完全写音借词表现出了从未有过的宽容和欢迎, 如马塞克 (mosaic) 、迷你 (mini) 、比基尼 (bikini) 、迪斯科 (disco) 、凯美瑞 (Camry) 、T恤衫 (T-shirt) 等。[2,17] 随着中西文化交流的不断拓展, 国际间的往来日益频繁, 中国人和英语的接触更直接。在汉语语言中出现与新兴事物相应的表达形式之前, 使用完全写音借词甚至直接使用英语字母缩略词不失为一种高效的办法。作为话语交际的策略, 它的功能是多样的, 可以增进相互间的了解, 加深人们对新事物的认识, 用来显示身份角色的肯定, 表现说话人的双语能力, 缓解分歧, 避免冲突, 改善人际关系和谈话气氛等。“使用完全写音借词或英语字母缩略词的零翻译借词可以避免冗长的译文, 甚至误译, 不至于影响汉语的纯洁性, 反而会增加汉语的实用性和时尚性”。[18] 在新时期外来词的引入高潮中, 出现了音译方法的回潮。这一现象反映出中华民族对异质文化认知能力的提高和对原语文化的尊重, 同时也显示了汉语在新时期巨大的生命力和容纳力。[19] 四、结语 汉语中的英语借词一直存在着音译和意译之争, 这一现象早就引起了学术界的注意。王力先生指出:“音译的优良传统, 一直到现代都没有改变。这是汉语在外语影响下产生新词的特点。”就音译借词而言, 完全写音借词占主导地位。从模因论的视角看, 这一现象的出现是该类借词的经济性、词语默认语境的凸显性、公众表达的需求以及汉语社会对新的语言形式的容忍度等内外因素所决定的。 由于交际和社会心理的需要, 汉语中不仅出现了大量的完全写音借词, 近年来还有大量的字母缩略词进入汉语的主流词汇。它们传播迅速, 使用范围广泛, 从国家领导人到普通民众都对它们表现了高度的认同, 使得它们迅速形成语言模因, 为丰富汉语起到了重要的作用。 借助模因论研究汉语英源完全写音借词的内部优越性和它们形成语言模因的外部条件不仅可以描述这一语言现象, 而且可以为分析这一类借词的语用特征提供新的视角, 并且可以从发展的角度对汉语借词的趋势做出预测。总而言之, 在文化高度全球化的语境下, 各民族不同文化之间相互交流, 交互依存, 相互影响, 每一种文化在渴望被其他民族接受和认同的同时, 也希望保留其个性。[20]因此, 无论我们在翻译过程中采取音译还是意译, 都始终要把握一个原则:对全世界各个民族文化的尊重和认同。 参考文献 [1]Edward Sapir.An Introduction to the Study of Speech[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2014. [2]史有为.外来词研究的十个方面[J].语文研究, 1991, (1) . [3]苏金智.论当前汉语外来词规范的原则[J].辞书研究, 2002, (3) . [4]杨锡彭.汉语外来语研究[M].上海:上海人民出版社, 2007. [5]史有为.汉语外来词[M].北京:商务印书馆, 2000. [6]张德鑫.中外语言文化漫议[M].北京:华语教学出版社, 1996. [7]王宏远.《现代汉语词典》 (第6版) 源自英语的音借词研究[J].现代语文, 2013, (11) . [8]Dawkins, R.The Selfish Gene:the 30th Anniversary Edition[M].Oxford:Oxford University Press, 2006. [9]谢朝群, 何自然.语言模因说略[J].现代外语, 2007, (1) . [10]何自然, 陈新仁.语言模因理论与应用[M].广州:暨南大学出版社, 2014. [11]Blackmore, S.The Meme Machine[M].Oxford:Oxford University Press, 1999. [12]何自然.流行语流行的模因论解读[J].山东外语教学, 2014, (2) . [13]Zipf, G.K.Human Behavior and the Principle of Least Effort:An Introduction to Human Ecology[M].Cambridge, Mass:Addison-Wesley Press, INC., 1949. [14]魏在江.关联与预设[J].外语与外语教学, 2006, (8) . [15]Eugene A.Nida.Toward a Science of Translating[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004. [16]乐国安.社会心理学[M].广州:广东高等教育出版社, 2006. [17]曹莉亚.百年汉语外来词研究热点述要[J].深圳大学学报 (人文社会科学版) , 2009, (3) . [18] 何自然.什么山上唱什么歌[R].第十届中国外语教学研究会暨中国语用学研究会常务理事会上的报告, 南京, 2014. [19]高圣兵.中国思想现代转型期对外来词的接受[J].江海学刊, 2008, (4) . [20]傅福英, 章梵.全球化语境下网络新词翻译的归化与异化[J].江西社会科学, 2016, (5) . (责任编辑:admin) |

- 上一篇:夸张否定一种被遗漏了的修辞格

- 下一篇:语言相对论视角下的二语输出障碍成因探究