《文心雕龙》关键词在海外译介中的误读与悟读

http://www.newdu.com 2025/11/09 03:11:51 《厦门大学学报:哲学社 戴文静 顾明栋 参加讨论

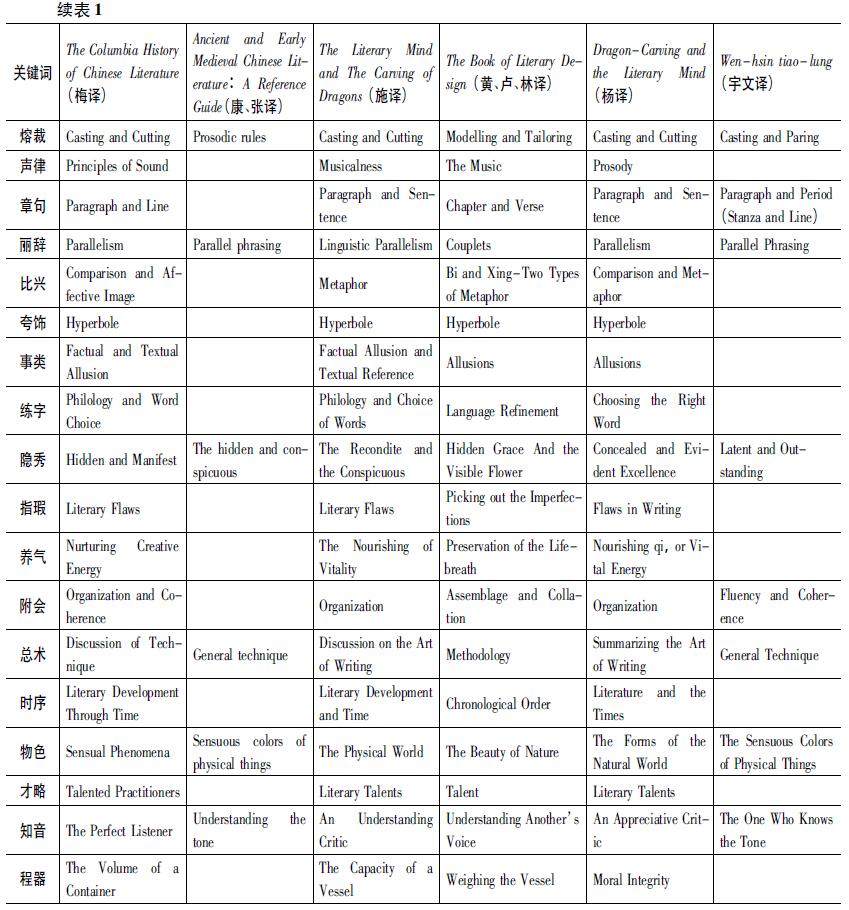

摘 要:在深化文明交流互鉴、共建“人类命运共同体”的当下, 中国文论的外译已成为当前学界关注的重要议题。在文学阐释学理论的基础上, 通过系统梳理、理论阐释及微观细读, 可以发现《文心雕龙》关键词在传译过程中存在着两种不同的解读, 即误读和悟读。误读是主体由于自我理解不足而进行的有目的选择, 而悟读则拓展了中国文论多元的研究视域及阐释空间。中国文论关键词外译应建立在视域重合的诠释学理论基础之上, 尽可能地追求文学理论翻译的普效性和广受度, 通过中西文论间的双向阐释, 消解不合理的误读, 走向合理的悟读。 关键词:中国文论;《文心雕龙》;阐释;误读;悟读 作者简介:戴文静,江苏大学外国语学院副教授,文学博士;顾明栋,美国达拉斯德州大学人文艺术学院教授, 文学博士。 基 金:教育部人文社会科学研究青年基金项目“《文心雕龙》在英语世界的译介与接受研究” (19YJCZH019); 江苏省高校哲学社会科学基金项目“《文心雕龙》在北美的译介与传播研究” (2017SJB1073)。 经过百年“西学东渐”的“欧风美雨”, 我们当下的文论已然成为西方诗学的拼盘。而种种因素又致使中国传统文论的译介和传播起步较晚, 得到的重视不够。受西方文论影响而导致的焦虑, 中国文论的“失语”以及译介和传播过程中的“误读”等现象一直存在。作为中国文学的“元语言”, 中国文论的海外译介与接受效度直接影响着中国文化“走出去”这一重大国家战略。因此辨析中国文论关键词译介中的“误读”与“悟读”之处, 探寻西方汉学视域中两者张力之下深层的阐释理路, 有助于拓展中国文论研究的多维思路及阐释空间, 以达到消解误读、走向悟读的目标。 “文情难鉴, 谁曰易分”1——刘勰在《文心雕龙》的《知音》篇中曾指出文学批评之难。翻译, 作为一种文学批评的话语实践, 是对文本进行深度理解与阐释的过程。这一过程经由译者得以表达, 译者话语关涉历史语境、文化诗学及其自身的前理解, 这种前理解必然带有译者的主观理解和误读的痕迹。哈罗德·布鲁姆 (Harold Bloom) 曾说:“阅读作为一种延异的行为, 总是一种误读。”2这在一定程度上消解了文学与批评间的界限, 将“误读”视为文学传承与接受的本源。保罗·德曼 (Paul de Man) 将“误读”引入修辞学研究视域, 他通过分析文本的语法和修辞之间的矛盾而造成的张力, 证明任何阅读和阐释行为都无法超越语言的修辞本性, 因此也就注定是一种误读行为。但是, 他一反人们对误读的负面理解, 转而指出误读既有盲点又有洞见:“批评家们对批评假设的最大盲目性时刻也是他们获得最大洞见的时刻, 而在他们最富洞见的地方, 往往同时隐藏着最大的盲视。”3翻译作为一种特殊的阅读, 一定程度而言, 也必然存在着误读现象。然而, 我们也要正视误读的双重特性。事实上, 误读并不一定都是理解的盲点, 恰恰相反, 有些貌似误读的表达却充满了洞见, 甚至可以说是一种富有启迪的悟读。误读虽不可避免, 但往往也在文化发展中起很好的推动作用, 常常是促进双方文化发展的契机。4误读具有暂时性, 从误读走向悟读, 我们应化对立为对话, 化误读为沟通, 化差异为阐释, 在不断相互阐释的时间维度上, 逐渐去逼近、理解和认识“他者”。归根结底, 这是进一步认识“自我”的必然。中西文论间唯有进行生成性的双向阐释, 在求同存异中考索其海外译介中的误读与悟读, 才能在不断碰撞与对话中赓续新时代语境下《文心雕龙》的新生力。 一、《文心雕龙》关键词英译总述 作为代表中国文论集大成的经典之作, 《文心雕龙》向来不乏各种解读与阐释。中国古典文论的译者不仅要填平古今言语的障碍, 还要跨越中西语言和文化的鸿沟。对其中关键词的考察是透析《文心雕龙》以及中国文论外译的一个重要的切入点。涵泳其中具有宏观统领作用的中国古代文论的关键话语以及带有普适性的言说表达, 诠解其意, 辨析异同, 对中国传统文论在海外的译介及中西文化间的交流会通都具有重要意义。 《文心雕龙》共50篇目, 创作论和文学批评论为全书精华之处, 其中不乏大量仍具有现代意义和实用价值的文学思想, 刘勰在这两部分集中讨论了文学创作及批评理论, 其中文学批评术语自成体系, 影响了中国历代的文学批评话语, 是中国传统文论的关键词。本文的研究对象主要为三个全译本5、宇文所安的节译本6以及两本国际权威文献《哥伦比亚中国文学史》 (The Columbia History of Chinese Literature) 7和《东方学手册》 (Hand Book of Oriental Studies) 89中所有有关《文心雕龙》关键词的英译表达, 共计24种, 如表1所列。   中国自古提名的表达方式以名词加名词或动词加宾语的结构居多。《文心雕龙》中的关键词基本由两个字构成, 言语简明扼要。其中动词加宾语结构的关键词有养气、定势、知音、练字, 其余都为名词加名词的并列表达。24篇创作论还可细分为文创论 (神思、物色) 、结构论 (风骨、定势、情采、熔裁) 、发展论 (时序、通变) 、作家品质论 (体性、养气、才略、程器) 、修辞论 (声律、章句、丽辞、比兴、夸饰、事类、练字、隐秀、指瑕、附会、总术) 、接受论 (知音) 。下文通过诠解以上六大类中24个关键词的英译表达, 透析《文心雕龙》关键词在海外译介中的误读与悟读。 二、《文心雕龙》创作论关键词英译诠解 (一) 神与物游, 随物婉转——文创论关键词英译 如表1所示, 目前“神思”主要有两种译法:康达维、张台萍 (以下简称康、张) 和宇文所安 (简称宇文) 翻译成spirit thought。康、张和宇文独辟蹊径, 运用名词加名词的偏正结构将“神”与“思”二字拆分, 分取其意:“文之思也, 其神远矣”, 以此彰显“神”的主体地位, 然而如此苦心孤诣的硬译, 易使不了解中国文论的西方受众不明就里。梅维恒、黄兆杰、施友忠和杨国斌的翻译 (下文分别简称为梅译、黄译、施译、杨译) 则都为imagination (想象) 。然而现实情况却是, 主动的“神思”才类似于想象。想象和神思区别于以下四点:第一, 神思直接关涉当下的经验。“思接千里、视通万里”必须以“物沿耳目、睹物兴情”为前提, 即神思总要关涉当下体验之物。想象可分两类, 即创造性想象与联想式想象, 其中创造性想象具有丰富的诗性想象特征, 它的发生是以脱离直接经验为前提的。第二, 神思侧重关注心物间的交融与应和, 即“登山则情满于山、观海则意溢于海”;而西方浪漫表现论的想象则侧重间接的以情造景, 即心灵的创造性。第三, 由第二点可知, 为文用心所进入的心物情境关系是原本和谐的关系, 即“写气图貌, 既随物以宛转;属采附声, 亦与心而徘徊”, 这与中国古代“天人合一、物我合一”的一元宇宙观是一致的;而西方的想象则是建立在对立事物间张力之中, 处于二元宇宙观基础之上。第四, 神思具有“神与物游”的自然自发性和悠游不迫性, 即“是以秉心养术、无务苦虑;含章司契, 不必劳情也”;而想象, 尽管表面也强调自然性, 却暗含人为性。因为想象必须通过心灵的力量来克服主客对抗和物物对抗, 重新创世。因此整体而观, 神思不能与想象等量齐观, 前者的外延大于后者, 它含有“神与物游”和“意与言会”两个阶段, 前一阶段指物的意象化, 后一阶段指意象的语言化。 10一定程度上而言, 神思的过程就是“物—象—言”的过程, 而想象的过程仅集中于上述的前一阶段。刘若愚曾建议将神思译为直觉思维 (intuitive thinking) , 然而这同样无法再现出神思的后一阶段。此处杨译采用音译加释义的方法, 值得借鉴。音译使中国传统术语的原型得以再现, 以西方读者能够理解的西方近似的文论术语进行诠释, 为目标读者留存更多的诠释空间, 使译介和传播更有实效, 此举不失为中西文化交流中一种周全之策。因此属于悟读。此外, 笔者认为, 神思还可以译成“imaginative thinking”, 如果考虑西方文论传统相应的表达, 也可译为“daemonic thinking”。 “色”是“物色”翻译中的主要分歧, 西方译者对“物”意把握基本到位, 都认为是可感的物质世界或自然界的有形之物。因为考虑到《物色》篇的“物”与《神思》篇的“物”不尽相同, 后者指涉更为宽泛的哲学层面。施译为“物质世界” (the physical world) 、杨译为“自然界” (the natural world) 。事实上, 《神思》篇中的“物”指涉精神行旅中所遇到的一切事物。梅译虽道“物”有余, 然而谈“色”不足, 他虽强调了“感官现象” (sensual phenomena) , 但“物”字的含义未能尽现。考虑到译本读者的接受程度, 黄译的“自然之美” (the beauty of nature) 采用了浅化的译法, 显然未能表达出物色原有的抒情化特质。考察翻译水平高低的重要标尺就是看译文是以简洁言艰深还是以艰深言简洁。11宇文所安认为烦琐翻译的目的是引起读者的注意力, “物色”不仅描绘外在形貌和样式, 还可描绘人物肖像, “色”指外貌和感官的吸引。12因此他用美感 (sensuous) 和物质 (physical) 来修饰两个中心词color (色) 和things (物) , 丰富了“物色”二字的联想蕴意, 是一种悟读。13 (二) 才有天资, 因性练才——作家品质论关键词英译 “体”字是“体性”英译的聚焦点, 不同译者有不同的选词倾向。观察表1, 不难发现, 三位华裔译者选用了style一词, 而三位美国译者却译成form。 这种分歧关涉中西诗学传统及思维范式的差异。“体”是“体性”的核心要义, 考察全篇内容, “八体”的阐述是全篇的重点。宇文所安提出“体”是形而上的规范形式。他认为汉语中的“体”一般多指文体, 只有涉及某一文学作品的特殊风格这种形而下的问题时, 才会采用 “体”的另外一些变体词。12为了突出这种固有的标准和规范, 他将“体”译成form, 实属无奈之举。因为西方思维的缜密性和语言的精准性, 对风格和文类要求有明确的界定, 而中国的传统文学一向是以风格论文类, 所以风格和文类之间界限不如西方清晰。曹丕的《典论·论文》和陆机的《文赋》更是开创了文类风格论这种风格论文类之先河, 可谓影响深远。14事实上, 我国古代文学理论中的“体”有两层含义:一是指文学作品不同的体裁, 如诗、赋、骈文等;二是指文学作品不同的风格。体裁和风格是文学作品的外在表现形态。15宇文所安等三位美国译者译成form, 只译出了第一层含义, 却忽略了第二层含义。这与他们长期以西方诗学标准考察中国文论的思维惯性有关。大多数华裔学者选用的style一词恰恰包含以上两层含义。由此可见, 华裔学者既有中国传统文化的血脉, 又有负笈西方的留学背景, 能深刻洞察中西两种文化, 游走于其间, 他们能既跳出传统又不失传统地阐释原文。“性”指作家的才能与个性, 简称才性。刘勰提出“才”“气” “学” “习”四要素构成作家的才性。“才”和“气”是先天形成;“学”和“习”受后天习得及环境影响而成。作家的才性既是一种“情性所炼”, 也是一种“陶染所凝”。在“性”的英译上, 黄译与其他译者稍有不同, 他选译的personality一词存在误读。personality主要描述人物的个性和品格, 因此只能体现先天的才、气之情, 并不能表达出后天学习陶染之意。此外, “体”与“性”之间也有着必然的内在关联, 正如《文心雕龙·体性》所说:“夫情动而言形, 理发而文见, 盖沿隐以至显, 因内而符外。”此处宇文译认识到体性中“性”为本源, 故对原文的结构进行了改换, 译成“性体” (nature and form) , 从而清晰地再现了“体”“性”二者的由“性”及“体”、由“隐”及“秀”、由内而外的逻辑理路。 《程器》论述士人的品德和才能。“程”意为一种计量考核方式;“器”意指才能, 这里兼指士人的才能及品德, 后引申为认为有才能而器重之意。《程器》上半篇侧重谈文人的品行, 下半篇主要讲士人的政治出路, 即“摛文必在纬军国, 负重必在任栋梁”, 强调文学为军国服务的思想。无论是侧重器皿容积的梅译和施译, 还是关注其重量的黄译, 这三位译者均未能诠释清楚程器与作者内在品质之间的关系, 自然也无法使西方读者联想到后者, 这在一定程度上造成了误读。而杨译“道德人格” (moral integrity) 则精准地点明了《程器》篇的要旨, 契合“程器”二字的内在意涵, 实属悟读。 (三) 参伍因革, 会通适变——发展论关键词英译分析 作为中国古代思想史上“通变论”的发端, 《周易》对后世文学产生了哲学层面的深远影响, 刘勰的通变思想正是基于《周易》而生发的。“通变”一词源自《周易·系辞上》:“一阖一辟谓之变, 往来不穷谓之通。化而裁之谓之变, 推而行之谓之通。” 此处“通”与“变”对举成文, 互彰其义。《周易·系辞下》云:“易穷则变, 变则通, 通则久”, “变通者, 趣时者也”。刘勰提倡变革、创新文学传统, 这种通变因革的基本观点, 既“参古”又 “变古”。从表1可见, 大体有三种“变”的英译表达:transformation, mutation, change。其中transformation侧重于完全改变某事或某人的外观及特性;mutation强调突变或变异;change词义稍广, 主要强调改变某事的作用。通观全篇, 从“体必资于故实”的“通”以及“数必酌于新声”“变文之数无方”的“变”中, 可见刘勰的通变论中的“通”是指文学作品具有相对稳定的体裁, “变”是指文辞气力在内的文学内容要不断变化, 这样的作品才有不断赓续的生命力。刘勰将具有朴素辩证性的《周易》中的哲学术语运用到其通变论之中。事实上, 他已把原先那种发生在事物内部自然之“变”转化为作者在文辞气力上的主动求“变”, 因此他提出“矫讹翻浅, 还宗经诰, 斯斟酌乎质文之间, 而括乎雅俗之际, 可与言通变矣”, 提出只有儒家的“文质彬彬”才是理想的文辞标准。质言之, mutation 强调事物自变, transformation强调事物外变, 而change的词义最广, 也最贴近原文“革新、变革”之意。这里“变”是通变论的旨要, 施译flexible adaptability to varying situations也确实译出了“变”的内涵, 然而“通”是“变”的前提和基础, 正所谓“执正才能驭奇”, 这一点在施译中却未能尽显。 黄侃曾指出:“《养气》乃补《神思》篇之未备, 而求文思常利之术也。”16可见《养气》篇是对《神思》篇的补充, “养气”是“神思”的前提与准备, 是有利行文运思之术。《神思》篇中所言“秉心养术, 无务苦虑”和《养气》篇所言“率志委和, 则理融而情畅”所指一致, 主要是指作者行文时必须注意保持平和虚静的心境, 使神清气爽, 文思才不会壅滞。17这里“志气” 统摄“神思”, 是文思的关键, 因此文学创作需要养气。养气虽推本于孟子的“浩然之气”, 但和在此基础上韩愈所发展出来的“立言养气说”名同实异:前者指包含生理精气和心理神志相统一的全义之气, 而后者则侧重思想道德修养方面的正气。首先就“养”的语义内容而观, 黄译采用“保存” (preservation) 一词无法释清“养”之全意, nurture也仅侧重培育, 都过于片面, 而nourish除滋养之外, 还有保持和增长 (情绪等) 之义, 与“气”的心理机能搭配更加贴合;从“养”的形式来看, 几位译者均采用动词ing形式以保留养气的动宾结构, 而只有黄译采用了名词化的译法, 这样的翻译有损养气中生气的动态传达, 属于误读。这里的“气”显然不仅仅是“气”的生理机能, 即维持生命的呼吸之气 (life-breath) , 也不仅仅是梅译中所指的创造力 (creative energy) , 更需从生理、心理两方面综合考量。此处指涉生理与心理合力的生命力, 因此施译vitality和杨译vital energy与原义同符合契, 传译精准, 属于悟读。 (四) 乘一总万, 举要治繁——修辞论关键词英译 《隐秀》篇基于《神思》篇论创作的构思与想象理论基础之上, 进一步考察了文学形象的特征。15刘勰首次将“隐秀”这一概念, 作为重要的美学原则运用到文学创作理论中。“情在词外曰隐, 状溢目前曰秀”, 这里刘勰所说的“隐”。实指意象的“意”, 它带有内在的、隐蔽的性质, 是作者将主观情志寄寓于客观的事物描绘之中, 故“意在象中”, “意”应“隐”。内容上而言, “隐”要求有文外之重旨, 以复义为工, 义生文外。刘勰所说的“秀”, 是指意象的“象”, 它是具体的、外露的, 是作者寄寓情志所需的对客观事物的描绘, 故“隐在秀中”。这里的“象”应“秀”, “秀”在形式上要求“篇中之独拔, 以卓绝为巧”。能“义生文外”, 作品才会“伏采潜发”。recondite含有深奥而不被完全了解的意思, 偏向从理解对象的角度考察问题;latent 字面含有潜伏、潜在之义, 实际上表达的是显而不露、自然、非刻意而为;hidden则含有隐藏之义, 其隐藏的目的性和主动性较为明显, 有对其掩盖使其不为人知之意。这里的“隐”并非指晦涩, “秀”也并非人工雕琢之义, 而是要达到“自然会妙”之“隐”, “润色曲美”之“秀”, 因此, 康、张译和黄译存在误读。宇文译中选用latent语义准确。outstanding是指因优秀特质而突出或因地位显赫而广受关注, conspicuous则没有任何评价事物性质优劣的意思, 只侧重因有特别之处而显著。因此相比之下, 宇文译成outstanding, 完美地体现了“秀”字所含有的独拔与卓绝之意。 《总术》作为创作论的序言, 海外学者对其有两种解释:一种趋向于创作的讨论或总结, 如华裔译者施友忠和杨国斌的英译;另一种侧重总体创作技巧, 如美国译者康达维、张台萍和宇文所安的英译。通过这两种不同的表达, 我们清晰可见, 就总术所论述的对象而言, 这两种不同的表达, 实际上源自中西文化与诗学的不同理路。在西方传统中, 文艺作品都是模仿的结果, 但“模仿”有两种形式, 即柏拉图式的对于事物本质的模仿和亚里士多德对现实事物的模仿, 其中柏拉图式的模仿论更接近于中国传统的抒情模仿论。亚氏的《诗学》以哲学的或然性观念为诗歌辩护, 其对现象世界的模仿论在与对本质世界的模仿的竞争中胜出, 不仅提升了诗的地位, 而且强调了模仿技艺的作用。自亚氏的《诗学》之后, 与中国诗学把“传神”作为模仿的最高理念侧重不同, 古典主义诗学认为诗属于一般技艺学范畴。西方美学思想从一开始并在相当长时间内, 都是在器具经验的基础上思考并设想艺术的存在, 直到美学取代技艺学, 审美经验取代器具经验。西方传统诗学中感性和理性间的界定非常清晰, 因此, 美国译者将篇名译成了总体的创作技巧就不足为怪了。而传统的中国文论一再强调的是“言志说”的实用主义和“缘情说”的审美主义, 从“诗言志”到“诗无邪”再到儒家诗说的基本样式, 都是将感官愉悦和理性愉悦混同于审美愉悦的, 所以华裔译者认为这里应是艺术而非技艺。13 (五) 情经辞纬, 风清骨峻——情文关系论关键词 作为中国古代文论中的基本概念和术语, “风骨”是风格中的一种特指, 刘勰提出文学创作在构思成熟并有了特定风格之后, 最重要的就是展现风骨之美。他提出风骨论的初衷在于反对南朝艳丽浮靡的时弊, 并力图匡正文风, 其实质是针对文学作品的内容和文辞提出的一种美学要求。文学作品必须以风骨为主, 辞采为辅, 决不能主次颠倒, 文学作品应以“骨髓峻、风力遒”为标准。但是目前学界对“风骨”的争议很大, 汉语语境中就有十余种见解, 诸如:风骨和气、风格的含义基本相同;风即浪漫主义, 骨即现实主义;风骨是指艺术的想象和创造;等等。但细看其篇名的英译, 却发现基本都直译成wind and bone, “风”与“骨”相互独立, 又互为整体。“风骨”一词的历史源远流长, “风”从《诗经》中来, “骨”在刘勰时代已是美学中的常用术语。12黄译试图界定风骨的含义, 增译了主观修饰词affective和literary, 然而风骨这样一个虚实相生的词, 具有丰富的隐喻性, 很难用其他具象词表述清楚, 不宜简单归结为情感和结构。跨文化传播必然伴随着一定程度上原意的失真, 翻译需要跨越中西两种语言和文化的鸿沟, 译入语不可避免地存在着语言和文化层面的空白及不可译性。在跨文化语境下, 创造性翻译随着复杂文学性的凸现而产生, 译者在译入语中寻觅妥协可能的同时, 也不得不创造性地运用直译, 这种创造性的直译, 是在原语与译入语的语言和文化角逐的张力中求平衡。事实上, 译入语国家已开始逐渐接受并认可这种改写原文的方式。13 对于“定势”的理解, 学界分歧较多, 集中在是直译“决定势头”还是意译“风格的选择”。首先, 对于动词“定”的界定, 海外译介中主要有“决定”和“选择”两种观点, 这两种观点分别体现出作者的决定是出于“主动”还是“被动”的问题。18如果我们把“体性”称为风格的主观因素, “体势”就是风格的客观因素。由此可见, 此处解释为客观“选择” (或被动地决定) 则显得相对精准。其次, 对“势”的阐释歧义较多。“因情立体”“循体成势”“随变立功”, 皆指明文学创作要根据表达的思想情感来选择体裁, 不同体裁形成的不同风格就是“势”, 各种风格顺势而成。1势不自成, 随体而成;势不离体, 依体立势, 这里含有体势相须之意。作家的创作不能违反风格的客观因素, 但作家的创作个性即风格的主观因素在作品中所体现出来的就是独创性, 所以同类作品还会“同中有异”、“异”现于“同”。定势的目的是匡正当时轻靡新奇的不正文风, 以达“兼解以俱通”的定势目的, 在此基础上, 还要懂得“随变立功”, 即理解不同体裁的不同写法有其变化的道理。只有“因利骋节情采自凝”, 才能定势。综合而观, 梅译、施译和杨译作为意译相对贴切原文。宇文译和康、张译等直译中的momentum (势头、动力、冲力) 属于误读。事实上, 宇文所安注意到了“势”在艺术各门类中的演变史及在此处意义的游移, 其误读的原因是, 12他顾及上文所提及的style一词在西方是文体之意, 故避开而选用momentum来体现其动态本质。 “情采”剖情析采, 通过综述性灵来敷写器象。“情”是指作者的内心情志, “采”指文采。“情”为主, “采”为次, “采”不盖“情”。《文心雕龙·情采》篇提出:“情者文之经, 辞者理之纬;经正而后纬成, 理定而后辞畅:此立文之本源也。”刘勰主张“文质相济、情韵相兼、称情立言、因理舒藻”, 反对两种文界时弊, 即用情不深的“为文造情”和用情不真的“言不由衷”, 以达正末归本、拨乱反正之旨归。康、张译和宇文译与“情采”原义吻合。各译者将“情”分别阐释为emotion、feelings和affections三种。其中emotion强调情感、激情、情绪等方面, feeling侧重个人的感受、感觉, affections是指感情笃深的慈爱或钟爱。结合语义, 这里的“情”即“意”, 即心中之所存, 既包括今日所谓偏于情感方面的“情”, 也包括偏于理智方面的古代文献中的“情”。事实上, 在很多场合下, “情”是情感与理智的合体。19此处的“情”兼具“意”“志”二意。因此emotion一词能更确切地再现原义。“采”虽由“情”而发, 但梅译“情之影” (shades of emotion) 过分夸大了“情”对“采”的作用, 而忽略了“采”的翻译, 会让读者不明就里。笔者认为施译emotion and literary expression的这种意译阐释准确, 属于悟读。宇文译和康、张译选用的coloration只偏于强调文采中辞藻修饰, 而未能涵盖“文质相济”的本义;杨译为art, 这种过分抽象化的表达, 与通篇所论述的实际创作技巧不契合。 《情采》篇以上是文学作品的一般理论, 从《熔裁》篇开始到《练字》篇, 这其中七篇都是从具体创作的技术层面展开论述的。刘勰指出“规范本体谓之熔, 剪截浮辞谓之裁”。“熔”的目的是规范本体, 在此基础上, 刘勰提出“三准说”, 厘清了“情”“事”“辞”三者的关系。六位译者中, 施译、梅译和杨译都是采取了直译casting and cutting。宇文所安则认为“熔裁”一词除了有明显的冶炼金属和裁剪衣服的隐喻之义外, 还暗含一种耕种模式, 即在庄稼有机的生长过程中所出现的野草和蔓藤会威胁它的健康, 因此必要的裁剪完全处在技艺范围之内, 12他所使用的paring一词具有其合理性, 其阐释拓展了读者的入思之理。康、张译成“韵律规则” 显然有失偏颇, 易使读者将此篇与《声律》篇内容混淆。13 (六) 良书盈箧, 妙鉴乃订——接受论关键词英译 《列子·汤问》曾记录了俞伯牙和钟子期高山流水遇知音的故事, 之后“知音”一词便在民间广为传颂, 后人常用“高山流水”比喻知音。《文心雕龙·知音》篇开篇就指出批评者“知多偏好, 人莫圆该, 以致各执一隅之解, 故文情难鉴, 音实难知, 知实难逢”。刘勰认为“各照隅隙, 鲜观衢路”主要表现在“贵古贱今”“崇己抑人”和“信伪迷真”这三方面, 并提出了切实可行的解决之道, 即只有“博观多识”才能“平理若衡, 照辞如镜”, 此外还可运用 “六观”分析法识别同中之异。“知音”原指深入认识和理解音乐艺术, 这里借指文学欣赏和批评。宇文所安认为刘勰对“音”的使用兼有情绪类型和个体心灵直通之意, 12“音”的概念极大地深化了读者的原认识。这里将“音乐”类比为一种评论总体品质的方式, 与英语中音调 (tone) 的意思接近, 英语读者自然可以从中体会这层含义, 而voice 则无此意。音乐作为情绪调节的中介, 人们通过辨其“音”可悟其“情”, 正如由“秀”知“隐”, 由“雕龙”而知“文心”一样。在其海外译介的表达中, 宇文译和康、张译与原文可通解, 是一种悟读。其他译者有的直译为“理解音调” (understanding the tone) , 也有意译为“完美的听者” (the perfect listener) 或“善于理解 (鉴赏) 的评论家” (an understanding/appreciative critic) 。一定意义上而言, 这些翻译互为补充, 可让读者认识到随着时代语境的变迁, 文学审美主体范围拓展的事实。实际上, 现代语境下的“知音”主体已不仅局限于评论家群体, 而呈现多元化态势, 他们可以是评论家、翻译家、听者抑或是读者。13 三、误读与悟读:中西文论间的双向阐释与对话 “后理论时代”解构了国际文论界长期存在的“西方中心主义”的思维定势, 为文学理论关注西方以外地区的发展扫清了障碍。20中西文论间本质上应是一种相映成趣的隐喻关系, 而非互相取代的借喻关系, 两者间的阐释与对话是一个不断追寻视域重合的诠释过程。文学交流活动中主要由于文化过滤, 或发送者与接受者之间文化的差异, 引起发送信息减损或接受者文化渗入, 从而造成影响的误差或创造性接受, 这就形成误读。21 一定程度而言, 古代文论模糊蕴藉的诗性言说方式, 以及中西文化不同的运思模式, 无形中加大了译介的难度, 产生了误读。但与此同时, 这也为中国古代文论打开了开放性的阐释空间, 带来了悟读的可能性。布鲁姆曾提出误读是走出影响的焦虑, 摆脱影响与被影响两者之角力的途径。可以说他眼中的误读是对先时文本的一种修正, 是一种近似于悟读的创造性误读。我们发现《文心雕龙》海外译介中的误读实际上是主体对客体有目的地进行选择, 是以“他者”的存有来补充“自我”的理解不足, 而富有洞见的悟读则拓展了其原有的研究视域及空间。22通过以上研究, 我们认识到中国文论要走向世界, 不仅是认识他者的过程, 同时也是自我与他者双向阐释、他者走向自我的过程。中国文论关键词外译应建立在化合中西、而非简单化约的基础上, 坚持求同存异、异质互补的原则, 以中西现代译者间的双向阐释与对话为推手, 在现代汉语语境中选择那些与古代汉语相通的语词有效进入古代意识, 以消解不合理的误读, 走向合理的悟读。不仅于此, 我们还应尽可能地追求文学理论翻译的普效性和广受度, 在吸收西方文论之所长为我所用的同时, 立足本土特色文论主体, 尝试用我们自己的理论去阐释西方甚至别国文学或理论, 在中西双向阐释中消解误读, 重构中国经典文论话语体系。 注释 1[22]周振甫:《文心雕龙今译》, 北京:中华书局, 2013年, 第277-278、437页。 2 Harold Bloom, A Map of Misreading, New York:Oxford University Press, 2003, p.3. 3 Paul de Man, Blindness and Insight:Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, New York:Oxford University Press, 1971, p.109. 4 乐黛云、勒·比松:《独角兽与龙——在寻找中西文化普遍性中的误读》, 北京:北京大学出版社, 1995年, 第111页。 5 Owen.S (宇文所安) , Readings in Chinese Literary Thought, Cambridge, Massachusetts and London:Harvard University Press, 1992, pp.187-330. 6 Victor H.M. (梅维恒) , The Columbia History of Chinese Literature, New York:Columbia University Press, 2000, p.46. 7 Stephen F.Teiser, Martin Kern and Timothy Brook, ed., Handbook of Oriental Studies, section four China, Boston:Brill, 2014, pp.1357-1359. 8 余虹:《中国文论与西方思学》, 北京:生活·读书·新知三联书店, 1999年, 第171-172页。 9 李建中:《文心雕龙讲演录》, 桂林:广西师范大学出版社, 2008年, 第50页。 10[12][19][23][25][27]宇文所安:《中国文论:英译与评论》, 上海:上海社会科学出版社, 2003年, 第289、216、225、238、254、300页。 11[18][20][26][28]戴文静、古风:《北美〈文心雕龙〉的译介与研究》, 扬州:扬州大学博士学位论文, 2018年。 12 陈军:《文类基本问题研究》, 北京:北京大学出版社, 2013年, 第9页。 13[17]张少康:《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》, 北京:北京大学出版社, 2010年, 第125、205页。 14 黄侃:《文心雕龙札记》, 上海:上海古籍出版社, 2000年, 第203页。 15 王运煕:《文心雕龙探索》, 上海:上海古籍出版社, 2014年, 第321页。 16 王元化:《文心雕龙讲疏》, 上海:上海三联书店, 2012年, 第145页。 17 杨明:《文心雕龙精读》, 上海:复旦大学出版社, 2007年, 第149页。 18 王宁:《“后理论时代”中国文论的国际化走向和理论建构》, 《北京大学学报 (哲学社会科学版) 》2010年第2期。 19 曹顺庆:《比较文学学》, 成都:四川大学出版社, 2005年, 第284页。 20 戴文静:《误读与悟读:〈文心雕龙〉书名英译研究》, 《复旦外国语言文学论丛》2017秋季号。 21 三个全译本分别是:Shih, Vincent Y.C. (施友忠) , The Literary Mind and the Craving of Dragons, A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature, New York:Columbia University Press, 1959;Wong, Siu-kit, Allan Chung-hang Lo and Kwong-tai Lam (黄兆杰、卢仲衡、林光泰) , The Book of Literary Design, Hong Kong:Hong Kong University Press, 1999;Yang Guobin (杨国斌) , Dragon-Carving and the Literary Mind, Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press, 2003。 22 康达维、张台萍编的《上古与中古早期中国文学研究书目》 (Ancient and Early Medieval Chinese Literature:A Reference Guide) 两卷, 为《东方学手册》中国卷第25种。其中兼收中文、西文书目, 涵盖先秦至六朝的文学研究, 所收书目全面, 反映中国文学研究的发展。康、张译的《文心雕龙》关键词也都出自该书目。 (责任编辑:admin) |