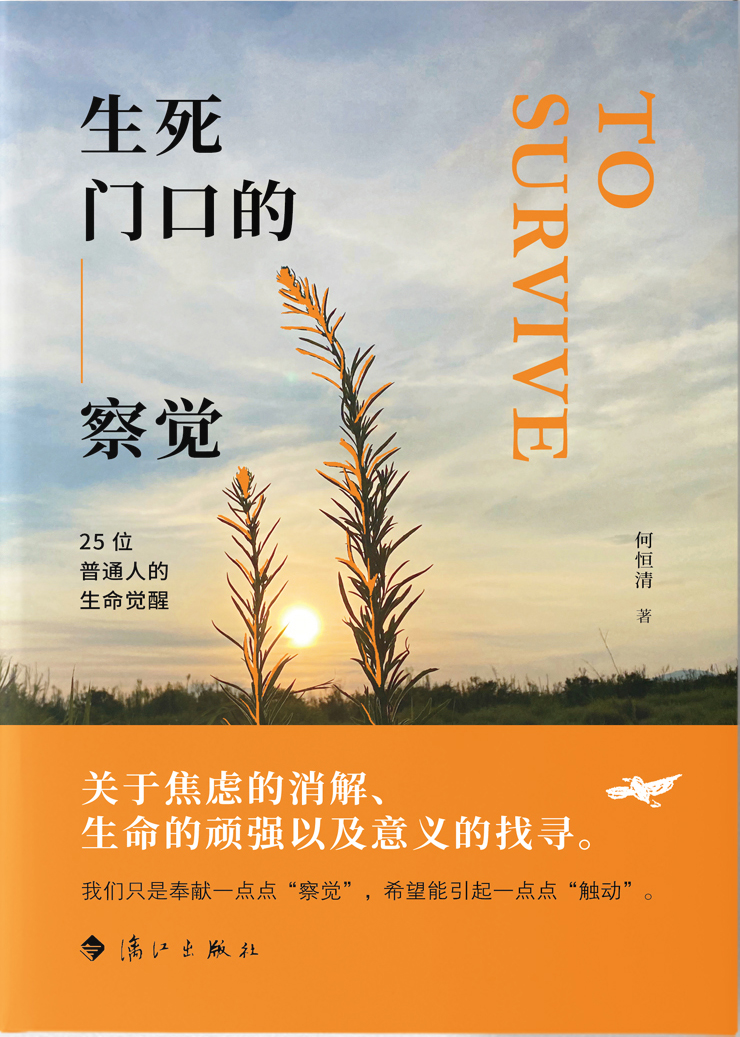

在后疫情时代,在国际形势风云变幻的当下,漓江出版社新近出版的图书《生死门口的察觉》具有了更为普遍的价值。作家何恒清采访了25位历经了生死考验的普通人,阐述他们关于生命的觉醒。这些在鬼门关前走过的人们对生命与生活的大彻大悟,足以成为我们人生旅途中的一盏明灯。在别人的遭遇中,我们可以看到自己的影子,也能够观照自我而获得强烈的思想共鸣。 这本书的主人公都差点“死”去,都绝望过、崩溃过,但它的基调却是积极的、乐观的,充满人文的关怀,给人向上的力量,让人由衷地感叹“活着真好”,认识到生命和生活的价值与意义。书中25位普通人在经过濒临死亡的那个关头后,好像凤凰涅槃,灵与肉都获得了新生,命运也发生了可喜转变。于是,他们有了超脱的心态,不再害怕死亡,能够平静对待生活的艰苦,看淡了人生的烦恼,精神境界更加提高,体悟到“一念地狱,一念天堂”,转念向好,就可以增加战胜一切困难的勇气,增强生命的潜能。正如带着年幼的女儿四处求医而终于为女儿争得新生的农村妇女罗玉萍说的那样:“当你下定决心不放弃的时候,死神也会松手。”于是,他们有了感恩的情怀,感恩帮助过自己的每一个人,“感恩大自然的阳光雨露,感恩餐桌上的一饭一羹”,感恩生命中结下的善缘,“感谢这一生与你相遇”。于是,他们有了知足的心理,明白了知足常乐的道理,知道了“那些普通的日子恰是美好的时光”。在这样的时光里,他们选择亲近家人,热爱社会。于是,他们有了包容的胸怀,能够换位思考,认真倾听。因身患绝症被男友抛弃而跳河自杀的卢薇薇说:经历过生死之后,“我现在学会了站在对方的角度想问题,为别人着想,为别人付出” 。这种海阔天空的胸怀可以融化人生道路上许多看似难以逾越的关卡。于是,他们有了行善的美德,回报社会,使人生绽放美丽的光华。身患绝症的郭慧莹,“不觉中升级为一名救人者、励志者,成为一名‘水上英雄’”;接受了肝移植手术后的王伟,骑着自行车“一路跋山涉水,一心宣传人体器官捐献”;接受肾移植手术的梅卫东,出院后“走上了一条公益之路”等。 这本书富于哲理性。它既是普通人在亲历苦难后大彻大悟的哲学精华,也是作者穿透事情表层而深入切中本质的思想结晶,彰显平民特色,贴近生活本身,把握生命真谛,既高又深,既真又切,令人深受启迪,进而信服。这种哲理意蕴表现在:(一)它有生命的反省。那些与死神擦肩而过的人们,对生命的感悟最深,反省最透,认识到了活在当下最好。他们意识到每个人都终将死去,激发了生活的热忱,从而更加珍惜生命。(二)它有生活的反思。这些普通人对自己过去错误的生活观念、不良的生活习惯和生活方式给予否定,学会在物质和名利的追求上做减法,深刻领悟到“放下怨恨,即是放过自己”,进而理解了“当繁华落尽,我们将更加靠近生活的本质”。这样的反思具有镜子的作用。(三)它有人生的感悟。这些感悟一方面来自受访者,这些在尘世中奔忙的人弄清楚了自己的人生想要什么,摆正了自己的人生方向盘,掌握了自己的人生节奏。一场大病过后,罗成远说他找到了自己想要的人生,从此“无须担心后面有人追赶,也无须急着赶超前面的人”;而曹秀芳则意识到“人生中有很多事情不能等,一等就会等成了遗憾”。另一方面的感悟来自于作者。他作为记者,跑了十几年的健康口,见过了生死离别的故事,书中的“生死十记”就是作者立足于生命和生活反思基础上的人生觉悟。(四)它有独到的见解。书中的主人公是普通人,过的是平凡生活,关于人生的见解也充满了烟火味,是闪光的警句。比如:“只有在近距离感受非常态的种种支离破碎后,我们才能回过头,体会到常态的美好。” 这本书具有可读性。它有六大亮点抓人眼球。一是形式的新颖。有访谈,有故事,有随笔。这使得文本既丰富又活泼,读起来有新鲜感。二是范围的广泛。书中人物的足迹辐射全国,职业、年龄都各有不同。在聚焦生命觉醒的同时,也记录了世间百态与社会人情。三是内容的真实。这是动人之所在。全书所写均是真人真事。这些与死神擦肩而过的亲身经历有着催人泪下的力量,也显示出强大的说服力。四是对话的切近。作者与患者面对面的对话与交流,形成文本的互动感与现场感,能够让读者身临其境,感同身受。五是配图的生动。该书采用彩色印刷,通过配图来深化题旨,使之发挥画龙点睛的作用,也减轻了读者的阅读疲劳。六是结尾的精彩。作者设置了附录2“如果生命开始倒计时”,提出了以下问题:“如果现在你知道自己的生命只剩下最后一年,你将如何度过?如果现在你知道自己的生命只剩下最后一天,你将如何度过?”并请40位社会各界人士来回答。这一令人心震的篇章似乎神来之笔,是对前面25位与死神擦肩而过的人们的真诚回应,并且将书的情绪推向高潮,更富于生活的质感。在40个不同答案中,我们看到了生命的美好,看到了生活的常态,彰显出余音袅袅而韵味无穷之魅力。 (责任编辑:admin) |