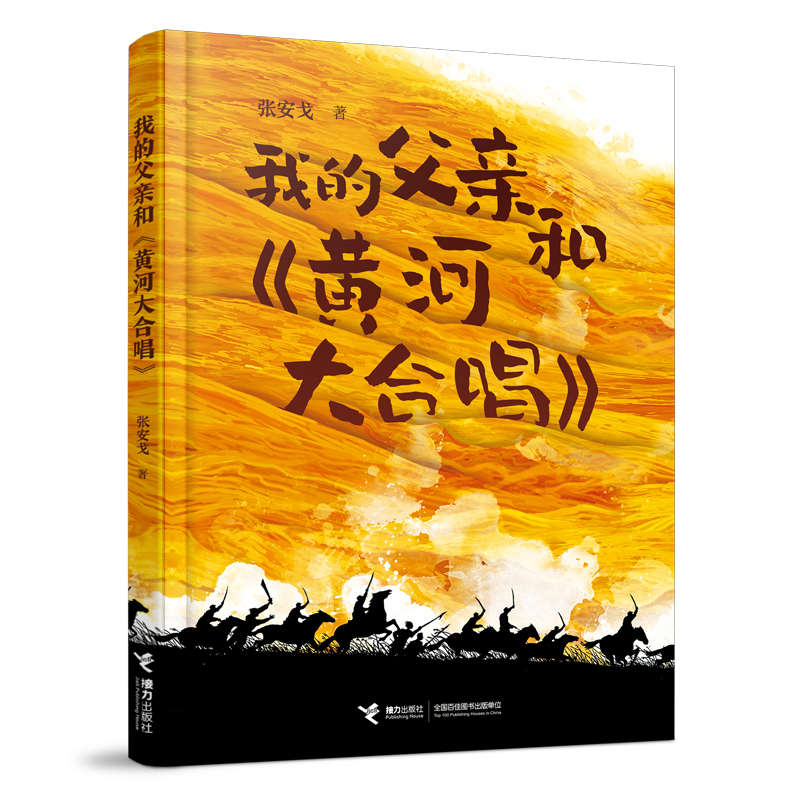

张安戈《我的父亲和〈黄河大合唱〉》 接力出版社2021年7月版 子女为父母作传的作品,这几年读过不少,张光年的儿子张安戈撰写的《我的父亲和〈黄河大合唱〉》是其中最独特的一部作品。首先,它文图并茂,文字通俗易懂,插图惟妙惟肖。其次,它六万字的篇幅,字数俭省、行文简洁。故而,此书读来不仅不累,反而轻松愉悦。没有阅读难度或门槛的它,是孩子们汲取精神养料的好读物。 传记以张光年的人生经历为线索,从1913年出生于湖北光化县老河口写起,以于延安创作《黄河大合唱》的1939年3月为止。不是长长一生的传记,而是截取传主从孩提时光到将近而立之年的短传,勾勒出张光年从懵懂幼稚到成熟的人生履历。 十五岁加入中国共产党成为一名光荣的共产党员,是张光年成长道路上的标志性事件。从那个时候起,他更义无反顾地去做一件件有益同胞、有益国家的事情。在美化书店做地下联络工作时,他热情接待前来买书的顾客,向年轻学生推荐思想进步的报刊书籍。“八•一三”事变之后,从属于战地工作团的张光年,负责上海红十字会组建的三个难民收容所中的一个。除了参加供给食物之外,他还给逃难到此的五十多个难民读报,教他们唱抗战歌曲,讲解抗战救亡的道理,分享游击战争的故事,为的是鼓起他们生活的信心、抗日的信心。想方设法把更多的人,从困境中从泥淖中带出,这是张光年一直在做的事。传播新知,宣传爱国,是他多年工作的重中之重。如果依此断定他只是一个手无缚鸡之力的书生,一定是饱含偏见的认识。因为他从不缺乏直面残酷现实的勇气与胆识。 在上海,张光年加入抗议队伍中,抗议饱含殖民色彩的电影《新土》在上海乍浦路剧场的上映。剧场附近沾满日本海军陆战队的士兵,他们头戴钢盔、手持步枪,枪口装上锃亮的刺刀。即便如此,他依然和伙伴们高举“中华民族不可辱”的标语,带领群众高声抗议。当日本兵的枪口转向人群时,他依然满眼憎恨地盯着,没有示弱。手无寸铁的抗议者在刀枪齐整的侵略者面前是柔弱的,也不是柔弱的。敢于抗议,就不是全然的弱者。如果没有钢铁般的意志力,就算是武器装备最高端最现代,也会功亏一篑。这已然是被反复验证过的铁律,对个人如此,对国家亦如此。 爱国即爱民。心系民瘼,是伟大人物身上的显著标签。张光年是中国近现代乱世里涌现出的伟大人物中的一个。他的伟大尤其体现在歌词创作之中。《五月的鲜花》是张光年在音乐舞台上的首次亮相,给人耳目一新,让人震耳欲聋,它从武汉传到上海,再从上海传到全国各地,打动热血青年们的心。歌词经由阎述诗谱曲之后,其悲伤的旋律感染了无数听众。“热血青年们唱着这首歌,愤而参军,冲上前线!” 此外,最应该提且不得不提的是被视为中华民族抗战最强音的《黄河大合唱》。张安戈如此诠释道:“他以黄河的历史、黄河对民族的哺育、黄河的屈辱、黄河的呻吟、黄河的觉醒、黄河的怒吼为载体,展现了中华民族的顽强意志。”《黄河大合唱》为何可以激荡起全民族的抗日热情?为何能够为全世界一切想要反抗的弱者送去源源不断的力量?因为它写的不止是黄河的一面,它写出了黄河的许多面,把黄河写活了。黄河是黄河,它是自然的;黄河不是黄河,它是人文的、历史的、精神的,它是母亲河。写活了黄河,就等于写活了不屈服的中华儿女。这仅用五天写成的四百行长诗,是生命激情的迸发,是生命能量的释放。它是二十六岁的张光年献给祖国母亲的深情赞歌,献给受难同胞的奋斗交响乐。 如果没有目睹山河一片疮痍,如果没有亲见民众饱受欺凌,如果没有走上抗战之路十几年来的跌跌撞撞、起起伏伏,如果没有怀抱一颗赤子之心行走人间,怎么会有传唱不衰的《黄河大合唱》?他为祖国歌唱,为同胞歌唱,为革命歌唱,为抗战的终将胜利歌唱。如果说《黄河大合唱》的谱写是高潮的话,《赞美新中国》与《保卫大武汉》连同《五月的鲜花》在内的众多作品,都是高潮即将到来前的蓄能蓄势。它们没有《黄河大合唱》那样的传唱度与影响力,却与之同样不可缺少。张光年是谁?他是词作者,他也是振臂一呼的歌手。他身上最与众不同之处在于不屈的信念。不管身陷怎样的困境,他都不妥协,总是想尽一切办法突出重围。 身为张光年的儿子,张安戈写父亲的传记之情感源头有家庭内部的孝道,更有接过父亲接力棒的爱国热忱。这一次创作是血脉相连,更是使命推动。 在国破家亡、烽火连天的艰难岁月里,华夏大地上涌现出许许多多怀抱志向、满腔热情的铁血男儿。他们是鲁迅先生所言“民族的脊梁”,要么扛枪上战场抛头颅洒热血,要么竭尽全力当前线将士的稳固后盾,要么以笔为刀枪宣传爱国思想、号召民众起身反抗。很显然,张光年就是这样的人,他的歌词召唤人们在困境中不断前行,他的人格至今傲然挺立于人世间。 (责任编辑:admin) |