|

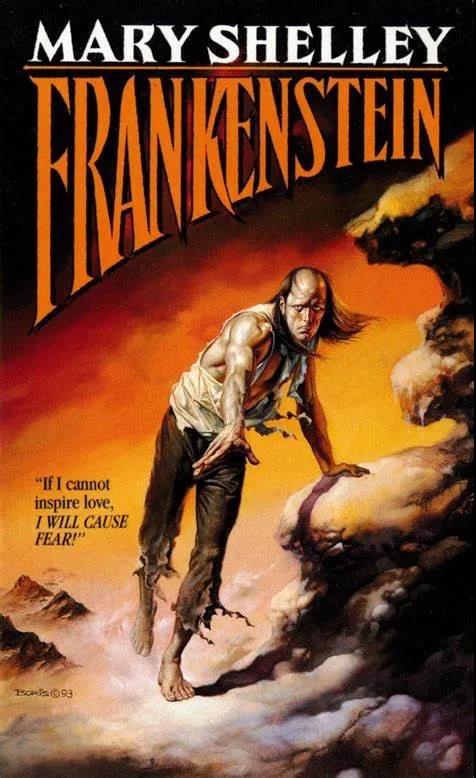

关键词:科幻发展 科幻思想流变 2009年5、6月,我应中国现代文学馆傅光明教授邀请,在大讲堂进行了两场讲演,题目分别是《中国科幻发展的路径》和《中国科幻思想的流变》。这里提供的是第二场讲演的现场记录。在讲演中,我将中国科幻思想分解成文化先锋、科技先导、科普教育和反思社会,我认为这四个流派可以很好地归纳20世纪在中国科幻领域出现的主要思想。本文收录于《中国科幻文学沉思录-吴岩学术自选集》,接力出版社,2020年7月第一版。 在2009年5月的报告中,我已经跟大家分享了中国科幻文学发展的不同历史时期,并讲述了过去一百年里,这一文学领域都出现过哪些有趣的现象,有哪些非常值得注意的作品。我特别提到,这一百年是中国科幻文学发展风风雨雨的一百年,是起起落落、断断续续的一百年,是许多具有天才的作家用自己的勇气进行尝试又跌倒的一百年。 那么,为什么科幻文学的命运会这么坎坷?在今天全球化的科技和商品的时代里,科幻文学在中国是否有光明前途?我们已经在上次讲座中讨论了外部环境的多种制约因素,但外因终究要通过内因起作用,中国科幻文学发展和起伏的内因就是到底我们心目中的科幻是什么?是否这种文类的定义或定位,影响了科幻文学的跌宕起伏? 我今天就想回答这个问题。主要想谈两方面:首先,中国科幻思想中曾经出现过几个较大的派别?其次,对于当前的中国,科幻思想应该朝哪个方向发展? 一 中国科幻思想的四股“脉动” 从20世纪最初的几年开始的中国科幻文学发展历程中,大致有四个特别重要的思想时段。出现过四个特别典型观点。我把这四个观点分别称为文化先锋派、科技先导派、科普教育派和社会反映派。 文化先锋派 文化先锋论产生于从晚清到“五四”前后这段时间。这一时期的思想特色,是将科幻小说当成一种文化先锋的有效工具,企图用这样的新小说、新文学更新中国人的心智,开启中国新文化的大门。这一时期最重要的代表人物,就是大名鼎鼎的梁启超和鲁迅。 让我们回顾上次所谈到的一些事实。我曾经讲到,西方的科幻文学是在恰当的时间产生的恰当的作品。当科学技术革命改变现实的速度加快,人们对这种速度感到紧张、焦虑的时候,一些特别超前和敏感的作家把他们的感受写在作品中,便形成了科幻的雏形。但是,在中国,这样的事情并没有发生。长期以来,中国一直是封闭的天朝帝国,科技的发展没有超越人们感受的限度,因此,不会自发产生科学幻想文学。直到有一天,当西方的炮舰轰鸣着打开中国的大门,强迫性的现代化进程方才正式开始。 众所周知,中国与西方文化碰撞的过程是非常复杂的,至少经历了三个时期。从1840年鸦片战争到1894年中日甲午战争这段时间,中国人明白了世界的真实面貌,但仍然顽固地抱住过去的一切不放。在思想文化界,所谓的“中体西用”成为基本纲领,就是说,在形而上的方面,儒文化体系不被动摇,而在技术层次可以引进西方科学。由于科幻中不单单保存有对科学技术的引用,更多故事展现了西方人文思想和社会生活,因此,这一时期虽然大量翻译科普和科学著作,但科幻小说不在引进的行列。 及至1895年之后,中体西用彻底破产,人们才认识到,东方的价值体系和核心思想本身也存在着问题,因此,从1895-1915年,社会进入到“改革中体,以用西学”阶段。在这一阶段,戊戌变法的失败使人们越发感到,保存对体制的幻想是错误的,要从更深的层次上进行文化革新。只有在这样的时代里,才具备了科幻小说进入中国的基本土壤。土壤一有,立刻就有人开始下种。1902年,梁启超和鲁迅同时站出来开垦科幻的处女地。 梁启超的科幻文学活动“暴露”于1902年。是年,他不但在自己主编的《新小说》杂志连载《新中国未来记》,发表翻译小说《世界末日记》及译后记,还在《论小说与群治之关系》的论文中,为中国小说界革命进行布局论证。次年,他发表了翻译小说《十五小豪杰》。   梁启超《新中国未来记》连载于《新小说》 《新中国未来记》是一部以政治科学为主题、畅想中国未来政治发展的政治主题科幻小说。小说发生时间是不太遥远的未来——孔子降生后2513年,即西历1962年。“中国全国人民”举行的一次“维新五十年大祝典日”,这一天,万国太平会议在南京召开,各国全权大臣齐聚金陵,签署“太平条约”,参观万国博览会。而博览会除了展览,还有一系列高等级学术报告会。孔子的“旁系”后代、七十六岁的孔觉民先生主讲的《中国近六十年史讲义》。时间的远投和空间的改造完成之后,小说进入“政论”。在随后的四节中,有时记录讲演全文、有时记录两人对谈,还有时记录事件过程。而所有这些,都是在严格的说理、辩争甚至论述上的认知性表达。作者是特意将逻辑因果的相互关系在作品中凸现,以强化小说的科学思维。例如,作者在谈到国家如此昌盛,享有如此荣光的时候,说有三件事是导致中国发展的“前提”,这三件事是严酷的“外国侵凌”、执着的“为国忘身,百折不回,卒成大业”之志士情怀和“能审时势,排群议,让权于民”的贤明君主。在中国未来发展的六个时代中,预备时代从联军破北京时起至广东自治时止;分治时代从南方各省自治时起,至全国国会开设时止;统一时代从第一次大统领罗在田就任时起,至第二次大统领黄克强满任时止;殖产时代从第三次黄克强复任总统领时起,至第五次大统领陈法尧满任止;外竞时代从中俄战争起,至亚洲各国同盟会成立止;雄飞时代从匈牙利会议后到小说所撰写的时间止。六大时代完成了从心理准备到付诸行动、从政治进步到经济发展、从内部建设到外部竞争这一系列牵涉到行动科学、政治科学的逻辑体系。 《世界末日记》从宏观的视角,观察了地球、太阳及人类的兴亡。故事发生在非洲中央的桑达文市。这个城市由于地处赤道,其繁华已经代替了“数十万年前”被湮没在冰层之下的罗马、巴黎、伦敦、维也纳、纽约等人类文明的中心。然而,桑达文中的人类,由于豪奢过度,寿命仅仅只能到达25岁。此后,随着太阳的冷却,人类无法应对,生育能力大幅降低,男多女少,比例大为失调,末日景象异常明显。此时,有一位“共和政府最后之佳人”名叫阿美加,他建议用政府费用,制造电器飞船,全球远征以寻求剩余的人类。飞船在严寒中起飞,大地上一片白茫茫的冰川景色。飞行中他们经过了南北美洲、经过了欧洲,虽然也见到少数人类残留者,但发现世界都已无可救药。直到亚洲的斯里兰卡(小说中的锡兰),他们才找到了五名幸存的、可以生育的女性。有趣的是,在锡兰这片土地上,早期由于女权盛行,女性赢得了各个行业的主宰,这才导致她们最终能够留存。这里,小说的女性主人公爱巴出场。由于末日的延续,人类继续减灭。阿美加和爱巴最终成为地球上最后的人类,他们与数千万年之前亚当和夏娃相互对峙。在飞船的庇护下,两人从撒哈拉到尼罗河,观看了金字塔的宏伟壮丽,并在此处完成了最终的爱与长眠。在他们身旁,除了一只爱犬,便是茫茫的雪原。小说的结尾,太阳完全熄灭,群星依然在远方灿烂闪烁。作者总结说,在无垠的天空中,依然有无数太阳、无量地球、依然有智慧的生物用全智的慧眼,微笑着看到了爱之花朵的盛开。 梁启超的著作和译作,特别关心未来的发展,他的未来观已经严重受到了西方强烈的影响。他主张哲理科学小说以发明哲学及格致学为主要内容,能够传达高深的科学学理和哲学思考。 鲁迅与科幻小说的关系,也是从1902年开始的。当年,他将凡尔纳的小说《月界旅行》进行译介。次年,鲁迅继续在《浙江潮》刊登新的凡尔纳小说译本《地底旅行》。《月界旅行》为章回体小说,除标题外,作者严格按照原文的内容进行翻译,没有像梁启超那样根据自己喜好进行名词转移,准确的翻译风格恰当地传递了凡尔纳《月界旅行》的基本精神。   青年鲁迅与其译作《地底旅行》 鲁迅的科幻思想,主要体现在他为《月界旅行》撰写的《弁言》。《弁言》总共四段。第一段从自然历史开始,然后进入人类文明,再从人类文明返回自然,指出人类达到宇宙探索的水平其实障碍也很多。但由于人类中的一小部分具有探索精神,所有能勇往直前。而科幻作家恰恰应该以“尚武之精神,写此希望之进化者也”。第二段重点谈论本书原作者的基本情况和对他的评价。第三段作者巧妙地将科学作品和历史作品对立构成一个体系,认为科幻应该抛弃科学作品那种常常使人厌倦,不能读完就会睡去的特性,要学习历史作品那种亲近读者的特征。在这个意义上他希望,“导中国人以进行,必自科学小说始”。在第四段,鲁迅谈到了小说翻译中的一些细节。他提出的“经以科学,纬以人情”的说法,则是对这些类型创作方法的总体统帅。 以梁启超和鲁迅的思想直接引导下的文化先锋范式有如下特点。 首先,这是一种以代理人方式对中国文化进行的西方化的强迫。这些代理人多数曾经出国,接受过西方文化。他们反思和批判东方文化,具有一定的话语权,能办刊物和出版书籍,进行呐喊。 其次,清末民初科幻理论工作者强调科幻文学在文学创新、小说革命中的地位。认为科学文化的引入,影响着中国文化的变革。这在当时应该是相当可能的任务。在国族想象建立的时候,文学可以具有上述目标。但过分的负担,也可能导致其衰落。特别是当作家不能承受这种厚望的时候。 第三,早期科幻理论工作者对科幻的定义方式,通常是内容加功能。这里的内容,指科幻应该描写些什么,例如,格物致知,而功能是中华文化的变革。这种功能与内容混合的定义方式,使功能常常代替内容。不适当地给功能更多位置。这也是后来多年常常发生的功能胜过内容的状况的原因。 第四,早期科幻的内容实际上包含了讨论未来的乌托邦小说、讲述科技发明的小说和进行教育启蒙的小说。由于理想靠近政治,科技发明靠近神魔、启蒙靠近伦理,晚清科幻小说实际上是一个开放的体系。正是由于这种开放性,导致了晚清科幻形成了丰富多彩的局面。 第五,随着时代的发展,特别是西方学科体系在中国逐渐被接受及西方化学科观的逐步形成,科幻理论工作者对科幻文学在文化先锋方面所抱的期望开始下降,但研究科幻的思路却逐渐跟学科中更加具体化的背景相互结合,这导致了从自然主义定位科幻以及从科学普及上定位科幻的一些尝试的产生。 但是,与早期文化先锋派对文学所形成的影响相比,后期的这些变化并未对整个文学领域造成强烈冲击。 科技先导派 新中国成立之后,中国的文化事业和科学事业从战乱中得到恢复,科幻文学在长期停顿后重新登上历史舞台。此时,由于中国和苏联之间的睦邻关系得到了长足发展,因此,苏联科幻小说被大规模引进。 从1952年到1958年,中国青年出版社和其他相关出版社都翻译出版了大量苏联科幻小说。在此同时,中国青年出版社出版了凡尔纳选集共八部。 1956年,以俄文原版为基础的《知识就是力量》杂志社发表郑文光的译作《谈谈科学幻想》,该文对苏联模式的科幻功能论进行了陈述。文章写道:“教科书叙述着有益事物,给我们知识,文艺作品使我们思考,科学幻想作品则教我们去想象未来。” 作者认为,苏联的科幻文学,是严肃文学中的一种,而不是流行小说。因为苏联正在进行着人类前所未有的伟大共产主义尝试,“在这样伟大的行动中,科学幻想作品完成了它巨大的作用,它启发着人类的愿望,向科学家指出研究课题”。作家并不是想预言未来,他只是说:“我们想在未来看到这个那个,……”启发人去朝向科学的愿望,朝向理想,是科幻作品的最终功能所在。 由于苏中友好协会的强烈推荐,苏联科幻理论读物《技术最新成就与苏联科学幻想读物》被余仕雄和余俊雄兄弟翻译成中文,并由科普出版社出版。这是一本苏联科幻理论汇编集,主要撰稿人之一布·略普诺夫是苏联文学理论家,不单单对科幻作品进行批评,同时也做纯文学批评。 布·略普诺夫指出,科学工作者对未来的想象是什么?科学幻想读物负有回答这个问题的使命,并且正在回答这个问题。幻想作品中所描写的、已经实现的事物,在科技中不过刚刚有眉目,因此往往推动发明家去解决问题。 文集中第二篇文章,是斯·波尔塔夫斯基的《论科学幻想作品中一些悬而未决的问题》(1959),该文写道:科幻小说作家需要解决如何表现“未来人”的问题。为了论证作家怎样进行未来人的创作,波尔塔夫斯基分析凡尔纳和威尔斯的创作,他认为凡尔纳是浪漫主义、乐观、有科学预见的典型,而威尔斯则是现实主义、悲观、较少科学预见的典型。与此相比,托尔斯泰的小说《阿爱里塔》则是创造性与想象力的双重胜利。一方面,作家撰写了20世纪20年代俄国革命之后的重大转变,这一转变导致了人类依靠科学技术去征服宇宙;而另一方面,作品又预料了一种科幻创作的新路:那就是以人为主导,以技术作为从属。作者认为,科幻作家应该根据马克思对社会发展的看法去研究如何描写未来的人。而这里所谓的未来之人,指的是在阶级消灭之后、人的空闲增加,而创造性活动成为人的主要活动。 笔者认为,苏联科幻理论的引入、科幻作品的翻译和凡尔纳科幻作品的广泛推广与评论,导致了新中国科幻理论的重新建构。这其中,最重要的是强调科幻应该是科学发现的先导,应该撰写社会主义和共产主义的新人。 1958年,郑文光在《往往走在科学发明的前面——谈谈科学幻想小说》一文中就全面展现了这些观念所造成的影响。作家在这篇文章中首先定义了科幻是一种描写未来的文学式样,这种文学应该跟科学具有紧密的关系。但是,郑文光巧妙地防止了科幻小说堕入科普的危机。他写道:“然而,这绝不是说,科学幻想小说是未来人类的生产活动和生活的最精确的预言。”不寻求精确,也就意味着科幻也允许在技术问题上违反科学原理。  科普科幻作家郑文光(1929—2003) 其次,郑文光指出,科幻的感染力来源于小说的故事、文字、形象和其中的精神力量。 第三,在讨论如何更好地繁荣科幻事业时,郑文光认为科幻的阅读需要指导,此外,他还对当前的创作现象进行了若干批判。 我们看到,这一时期的科幻理论有如下几个特点: 首先是对先前理论的忘却。在提到文化先锋论观点时,只有鲁迅的观点仍然会被提到,但却强化其中的科学普及成分,放弃其中的文化革新成分。 其次是全盘苏化。由于苏联科幻理论的强力进入,中国科幻理论家和作家基本上放弃了思维方面的主动权和独立性,从对具体作品的看法上到对整个文类的理解上,科幻理论工作者全盘接纳了苏联科幻理论工作者的结论。 第三是强调科学先导性。这已经给科幻打下了陷阱。科幻作家不是占卜师,无法预测未来,科学家也做不到这一点。 第四,拥抱社会主义和共产主义生活。要为“五年计划”或“七年计划”服务,要描写人与自然的斗争,无形中将科幻中的社会生活简单化,少儿化。 第五,作品范围缩小化。把批判现实甚至批判资本主义现实的作品删除。 这样的理论到底能产生多少像样的作品?这一时期的创作状况作出了良好的回答:没有一部长篇产生,没有一部作品可供成年人阅读。多数小说如《割掉鼻子的大象》《大鲸牧场》或《布克的奇遇》一样,虽然是非常好的讴歌未来的儿童故事,但故事中的“未来”生活显得那么淡薄,那么幼稚,那么整齐划一。局限了科幻表现生活的丰富性,就失去了它在文学领域中的广阔天地。  迟叔昌《大鲸牧场》中国少年儿童出版社1963年版 从科普教育派到反思社会派的转型 在经历了“文革”的长期动荡之后,科幻小说终于从文化废墟中再度复苏。1976年,科幻文学重新走上历史舞台。叶永烈、郑文光、童恩正等先后推出了《小灵通漫游未来》《飞向人马座》《珊瑚岛上的死光》等作品,获得了读者的广泛欢迎。但是,此时此刻,人们对科幻文学的认识,却发生了严重的分裂。 一批人从前一阶段科技先导理论下继续退缩,将科幻小说的功能变成科普教育。例如,蔡景峰指出:科学幻想作品是对儿童灌输科学知识的一种好形式,是一种特别生动的对少年儿童灌输科学知识的形式。作者甚至认为,小说不应该留下任何悬疑,这样才是对孩子负责。在这方面登峰造极的是《中国青年报》的一个《科普小议》专栏,几乎每期发表一篇批评科幻的作品,指责某个作品不科学、反科学或伪科学。受到批判的包括上述所有获奖作家。他们还提出“科学性是思想性的本源”的口号,力图将科幻小说全面拉向科普读物。这就是科幻小说“姓科姓文”之争的由来。 但也恰恰是在这样的时刻,长期从事科幻创作的作家们对苏联模式科幻小说和对苏联模式进行简化的科幻观念表示出极大的质疑。童恩正(1979)最先指出,科幻小说不能作为一种科普作品,因为它的目的不在普及科学知识。科学是服务于故事的手段。遵循文艺的规律而不是科普规律是创作科幻小说的重要出发点。此外,形象思维和逻辑思维的区别,事实上也区分了科幻和科普两类不同性质的读物。那么,科幻小说如果不是普及科学知识,到底跟科学有怎样的关系?童恩正自己也不能完好地回答这个问题,他只是让步性地认为,如果说要普及,那就是普及一种科学的人生观。从今天的角度看,这个想法并不具有创新价值,但在苏联模式和简化的苏联模式长期统治的中国科幻文学界,这一观点是爆炸性的。对所有评论者,这样的观点无意于一种异端邪说。  叶永烈《小灵通漫游未来》少年儿童出版社1978年版 《中国青年报》认为,这种文学理论,是一种典型的“灵魂出窍”的理论,因为,科学知识才是科幻小说的灵魂。而对于长期处于困境的作家,这个观点无疑打开了自由创新的大门。例如,金涛(1981)就指出:“当然,我并不懂什么是科学幻想小说。但是,我认为,它和其他的小说除了描写的题材不同之外,并没有更多的特殊之处。科学幻想小说的手法尽管千变万化,不断创新,然而它同一切文学作品一样,执着于现实,尤其是立足于今天的活生生的现实……”这个时期,勇于尝试的作家撰写了关于社会生活的反思性作品。这些作家和作品包括金涛的《月光岛》,魏雅华的《我决定与我的机器人妻子离婚》、郑文光的《地球的镜像》《星星营》《命运夜总会》等。 反思现存的世界,让科幻文学表达更加复杂而真实的社会生活,是那一时期科幻作家们的积极取向,而也恰恰是这种取向,使中国科幻小说得到了世界的注意。但是也有人特别忧虑,从1984年起,中国科幻小说受到了限制,创作再次进入冰河期。 回顾这一时期的思想交锋和创作突围,我们可以发现,一种文学类型到底是否应该按照自己的特殊存在价值去自由发展,已经被鲜明地提出并摆在了作家面前。而此前的近八十年时间里,科幻文学一直听凭理论家的摆布,艺术自觉的唤起,是这场科幻小说争论最为直接的导火索。我们不能过分苛求科普教育派别的理论家,他们按照科学普及的基本思路演绎科幻作品,必然会得出科幻小说早已超越了预警线的惊人结论。 在我看来,科普作品是一种围绕科学的语言和知识霸权所构造的一类文本,科普作品的主要书写,都是要树立科学的霸权,一句话,科普作品是科学霸权的仆从。但科幻作品却与此完全不同,它是作家对科学技术引发心理变化的感受,是一种文学叙事,作家有自己的权力表达对科学和未来的种种不同感受。虽然科普的视野之下也能创作出成功的科幻小说,像顾均正的《伦敦奇疫》、郑文光的《飞向人马座》等都是这样的作品,但更多的科幻作品并非科普的工具。 科幻确乎是表达人们对科学的感受、对发展的担忧、恐惧或欣喜、快乐的载体,它也是反思科学与人生观、日常道德伦理生活与科学方法矛盾的作品,更可以对追求物欲、追求超越自然和战胜自然这种短期享乐中心主义进行批判。这一时期对科幻文学认知的反拨,不但是一种革新,也是一种回归,因为只有在科幻文类获得全面自由的基础上,文化先锋、科技先导甚至科普教育这样的功能才能全面实现。 当然,这一时期的创作也存在着很大问题。例如,过分强调科幻小说要关注现实,导致了科幻损失掉原有的那种想象力和浪漫主义情怀,过分强调批判现实,容易走入实用主义,容易形成另一种新的工具论。再者,当作家把自己置于整个大文学的排行榜上的时候就会发现,长期蹲在儿童文学和科普创作园地之中耕耘,已经使他们的思想变得简单,处理问题和表现问题都容易浅薄化。举个例子。任何一部文学作品都有内在的焦虑,新时期文学焦虑地解决现代化和个人的问题,而中国科幻从来没有出现过焦虑。科幻作家只看到了作品形式的新颖性,没有找到焦虑的原因。应该反思的是,怎样获得这样的焦虑? 中国的科幻文学再一次经历了起伏之后,于20世纪90年代逐渐重返文学舞台。这一次,商品经济的大潮开始冲击社会生活的每一个角落。邓小平南方谈话,让许多意识形态争议让位于经济规律。而读者对科幻文学的渴求,使这类文学作品再度复苏。20世纪90年代之后的科幻观念,变得非常多元化。在这样的时代,已经没有一个理论能够囊括所有创作现实,而每个作家用自己的创作本身所展示的,恰恰就是科幻可能达到的新世界的边疆。由于此前科幻理论主要掌握在科普评论家、儿童文学评论家和作家自己手中,对作品文类的全面文学描述无法进行。但进入21世纪以后,文学理论界逐渐开始重视这一文类。一些人从现代文学理论主流逐渐转向科幻研究,如陈平原等。一些人从通俗文学转向科幻研究,如孔庆东等。还有更多人从外国文学理论的主流转向科幻研究。科幻文学思想理论也出现了多元化的局面。 以上我们回顾了科幻文学理论的几场脉动,那么,在今天的中国,科幻文学理论研究到底应该解决些什么问题呢? 二 未来科幻理论的发展走向 从现代性角度全方位观察科幻 从西方文学的历史来看,科幻文学的出现,本身就是西方社会成员缓解现代性冲突的一个组成部分。通过文学的形式展现资本主义发展的种种现象,展现科学与未来对现实的双重入侵,把自身的焦虑投射到小说的人物和故事当中,并由情节的发展,寻找解决危机、解决焦虑的跨越路径。一些人的路径显得光明无比,凡尔纳、阿西莫夫和波尔都给出了以科学发展、技术进步方式作出的解决,而另一些人则表示未来之路有些艰难,存在着许多障碍,稍微不慎,人类的文明可能全军覆没。雪莱夫人、威尔斯、奥威尔、赫胥黎等的作品就是举起悲观路牌以供世人悬崖勒马的。西方科幻文学的确不是什么科学普及的作品,它是包含有强烈乌托邦/恶托邦元素、全方位展现现代化过程中的问题与期望的作品。科幻小说一方面是现代化过程的描述者,一方面反过来通过作品参与到现代化进程,这些作品包含有种种不同的发展观念,激励人们投入方向不同的行动,在多种可能的解决方案中进行有效的选择。在保守的意义上,它让人享受现代化过程可能得到的成果,在惊奇的陌生化叙事中获得美感和抚慰。就像小说在西方社会文化中所起到的作用一样,科幻小说也在当代社会生活和文化进程中起着自己的作用。   玛丽·雪莱与《弗兰肯斯坦》英文版封面 虽然中国科幻小说创作也在生动地展现现代化进程的种种矛盾和现象,但是,这个进程是典型的第三世界后发达国家的历史进程。为了拯救民族、为了获得生存和发展,第三世界国家也需要自己的现代性描述,也需要自己的科学文化,也需要自己的乌托邦想象。这样,在中国科幻文学就从缓解冲突的治疗性文学,变成了增加冲突的革命性文学。 从理论上看,中国科幻文学的发展就应该比西方科幻文学发展更加艰难。因为西方科幻小说作家仅仅要处理新旧的对立,处理科学认知体系如何拯救/破坏世界的问题,而中国科幻小说则必须把西方科学文化、中国现实需求和东方古典文化三者的冲突都传达出来才行。我们刚刚看到的四个派别,其中很多都受到了中国必须赶超世界强权的现实因素的影响,但是,这种赶超不是把科学当成法术,当成道术,也不能像西方作家那样对科学认知过程侃侃而谈,谈多了读者就会睡觉。 坦白地讲,所有其他小说类型都可能存在着一定的中国文化基础,而科幻基本上一点基础都没有。因此,撰写科幻要做大的创新,因此,它势必是发展缓慢的文类。加上早期作家的科学素养缺乏,导致最后失败的例子屡见不鲜。写一半的、写太短的、混乱不堪的的情形比比皆是。这也从另一个角度上可以看出,第三世界现代化过程本身就是计划不周全的过程,而且我们国家的建设就曾经走过那么多弯路。 西方科学文化在这里遭遇的除了中国的现实需求,还有如何面对东方古典文化的问题。这种古典文化具有“阴阳五行”这样的人与自然关系的独特系统观念,有对自然现象道德化的基本取向,有将技术过程贬低为手艺而歧视的科技形而下观念,有中国传统至上论。正是由于上述这些中国传统观念的存在,中国科幻小说的撰写就变得比较艰难,也比较复杂,在当代传统文化复兴,对西方的文化抵抗主义也重新出现,这不能不说是一个值得关注的苗头。 我觉得,科幻仍然是一种先锋性的东西,它是内容上的先锋,不是形式上的先锋,恰好跟现代主义的先锋形成对称。科幻的这种先锋性应该能对我们自己的文化做更多反思。例如,儒家文化的确具有一种喜欢向后看的趋势,不能说复兴传统文化,就又变成“庙堂文化”,中国天下第一。 反过来,对西方文化也要两方面看。一方面吸收它的有价值的东西,认真学习它的价值所在,另一方面,也应该看到,恰恰是东方文化提供了科幻创作的新的、可能的价值和空间。近年来,一些青年作家在历史题材的处理上,就特别有新意,像潘海天的《偃师传奇》、钱莉芳的《天意》、阿越的《新宋》等都是很有启发的尝试。  钱莉芳《天意》四川科技出版社2004年版 我们应该反对再度把西方/苏联他国文化的概念强加到中国。在后殖民理论出现之后,这种反对应该更有理论价值和针对性。但是,在现实的体系中,我们可能没有意识地就先入了被殖民的状态。我举个例子。在西方科幻从产生时期起,就是软性的、弱性的,是一种被压迫的边缘文学。它和主流文学之间确实具有一种主次的权力关系。但是,在中国,科幻文学本来是文化先行者放上神坛的一类文学,而科学,至今仍然在神坛上。可近年来,在商品经济的时代,中国的科幻文学却屡次被打入大众文化、通俗文学的范畴。这到底是怎么发生的?把科幻当成一种“不通俗的通俗文学,不大众的大众文学”,这其中,有创作方面的问题,更有对西方分类学的直接套用。 中国科幻文学本身的现代性尴尬,能引发我们思考,它质问科幻到底是代表谁讲话的。 我以为,在三种文化的矛盾中寻求突围,寻求跨越,是科幻理论工作者和科幻作家当前必须完成的任务。不要以为20世纪90年代之后什么都好了。也未必如此。在我看来,中国科幻文学比西方的科幻文学要脆弱得多。不恰当的现实主义、过分浪漫的理想主义、泛意识形态、文学版图中的霸权体制、泛商业主义,加上作家的幼稚病或妄想狂,都能在瞬间杀死中国科幻。中国的现代化过程一天进行下去,有关科幻文学的种种问题就一天必须提醒我们的注意。 中国作家在科幻文学中的自觉是很晚才发展起来的。作为一种文学类型,它可能仍然在孕育之中。但是,历史是否能继续给中国以时间,去继续分娩这个新生儿呢?一个事实是,我们的时代正在从现代社会进入后现代社会,后现代会一劳永逸地解决科幻的全部问题吗?或者,在这样的境况下,科幻文学还有生存的空间吗? 面对后现代性的超越 从20世纪中叶开始,科技发展已经导致了工业社会的基本过程逐渐转向信息社会。而信息社会所造成的知识爆炸,已经将未来无限地挤压到现实,甚至超前于现实。这样,传统的那种科技变化影响社会、在先行者心中引发观念并创作出科幻的基本方式,已经接近尾声。 当前,未来和科学大幅度地嵌入了我们生活的现实。当前,人和机器之间已经出现了难以区分的界限。英国女权主义哲学家哈拉维认为,我们现在都已经是机器人。因为我们的身体上或多或少都已经嫁接了人工造物。生活在机器人的社会我们却全然无知!后人类的现实正在蔓延。再者,也许十年、二十年以后,信息爆炸的速度很快就会冲击人类心理的极限。到那个时候,我们将如何在地球上生存?美国宇航局的科幻作家文奇说,“奇点”到来的时候,我们这样的人类就会灭亡。在这样的时刻,我们的科幻文学又会走向何方?这些都是后现代科幻理论家需要解决的基本问题。 在短期,科幻作品中提供的故事,可能还会弥合读者与现实的裂痕,起到心理治疗作用。科幻小说凭借它的陌生治疗、奇景治疗、历险治疗、勇气治疗、感情洗礼、爱情治疗,给人心灵一定的抚慰,让人最终能从当代生活的震颤国内解脱出来,并痊愈后回到现实。我常常这么说,读者阅读了科幻小说中提供的一千种方案,就会更好地应对现实出现的第一千零一种可能。但是,从长远讲,这种写作方式已经走到了时代的尽头。科幻文学必须在信息时代和后现代的文化状况下给出自己变革的答案。 我刚刚提到了后现代文化的问题。这是跟信息时代相关的另一个重要的社会变革方向。这个方向上也有诸多必须考虑的问题存在。例如,在一个后现代的社会里,启蒙以来所倡导的宏大叙事已经完全崩解,作为中国现代化这一宏大叙事组成部分的科幻,该如何继续?再例如,我们已经生活在一个普遍同一化的时代,科幻文学又该追求些什么?还有,在后现代的讨论中,科学是否是我们通向更好世界的唯一通路?这个问题上也存在着很多争论。换言之,科学本身的合法性存在着质疑。在这样的时刻,科幻文学作品到底应该怎样表达世界的变化? 我们知道,中国的主流文学也面对着这种种不可解答的难题。虽然每年的茅盾文学奖、鲁迅文学奖仍然在按照传统的价值观挑选着入选作品,但我认为,中国必须面对现实,面对未来,主流文学越早面对这样的现实越好。 相比之下,也许科幻文学比主流文学的日子还好过一些。因为主流文学主要在一个传统的小圈子内思考亘古不变的人的本性和人与人之间的关系,而科幻文学却还享有向外拓展的更大的空间。但是,它可以面向宇宙,可以去发现人类的未来。在这方面,科幻文学所提供的叙事策略,所提供的种种可能的经验,所提供的更大宽容度,也许恰恰能使文学得到拯救。作为未来战争的“尖刀班”,科幻作品将第一个闯入后现代和后人类世界,抢占文学未来的全新空间。 (责任编辑:admin) |