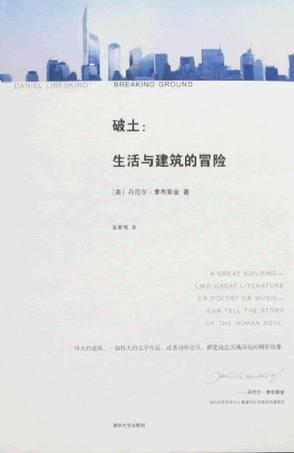

"伟大的建筑,一如伟大的文学作品,或者诗和音乐,都能说出灵魂深处的精彩故事。" 这是纽约世贸重建项目总建筑师李布斯金的一句话。911之后,也许人们更能体会到这句话的含义。这本李布斯金的传记《破土:生活与建筑的冒险》(清华大学出版社2008年1月版)就是这样一本讲述灵魂深处精彩的故事的作品。 建筑算不算是艺术,各有说法。作为艺术形式的建筑,套句俗套的话,"来源于生活,高于生活"。建筑师的家族故事、人生经历,都能在他建筑作品中寻找到相关信息。一部建筑作品,在妥协之前,应该和文学艺术一样,是建筑师的人生信息解码器,蕴含着丰富的个人信息。作为一位资深流浪者,李布斯金不单单是在物质世界流浪,更算得上是精神世界的流浪者。对于犹太民族来说,悲剧色彩是他们人生的底色和基调,这位李布斯金先生,父母是犹太大屠杀的幸存者,可谓历尽千幸万苦尝遍人世艰辛。这样的家族背景,对于建筑师的气质秉性、艺术养成、风格定型,无疑是一种融入血液的影响。"我过着漂泊不定的生活。1946年,我生在波兰中部的罗兹;11岁那年,举家搬到以色列;13岁去了纽约。后来,我携带妻子,在35年共搬了14次家。我心里有许多世界,全部被我带进项目了。"李布斯金的建筑项目,主要是与犹太民族相关的博物馆,这样的项目具有鲜明的民族特色和身份特征。作者用穿插叙述的方式,讲述父母在大屠杀中的故事和自己作为建筑师行走在世界上,与形形色色的政客、建筑师普通民众打交道的故事。他把生活与建筑都称之为"冒险",对建筑和生活的感受,阐述自己的人生观和建筑观。书中的故事是那种不露痕迹的精彩和温馨,只有亲历者才有那样的感受。其中有个故事叫"信任那看不见的力量",颇有些励志色彩。 建筑,归根结蒂是和政治有着纠缠不清的关系。无论是柏林犹太博物馆,还是曼彻斯特帝国战争博物馆,从一开始的筹划,到项目的招标,以及或项目施工,到最后的完全实现,无不是体现着政治意志。911之后,世贸项目的重建,本来就不是一个单纯的城市建设问题,对这场灾难的铭记和反思,对死难者的哀悼,更是它应该具有的功能。李布斯金以极其深刻的认识和最能突出其价值的设计,征服了当权者,获得这个举世瞩目的项目。可是,书中告诉你,这一切的获得是多么的艰辛和偶然。当你知道到作者的妻子是一名出色的政治活动家,在某种程度上他们是依靠政治手腕才保住了中标的项目最后得到完全的实现,会不会感慨,如果没有一个精通政治的妻子,是不是也只能听天由命?在建筑与政治的角逐之中,建筑不堪一击,所有的项目都要服从于政治权威以及经济驱动。不仅建筑在实施过程之中与政治关系密切,而且项目本身处处也是政治化的。政治性应该是建筑的一大特性。李布斯金将世贸重建项目很多地方与自由女神像相呼应,处处体现出政治的意味。如果说文学和艺术只有挣脱政治,才能获得更大的自由度,朝向精神深处进发的话,那么建筑,一开始就被涂上了政治色彩。这种色彩应该是建筑的基本属性之一,只是,不是所有的建筑师会认同这一点。 我们的国家大剧院也好,鸟巢也好,重大项目一旦出现,就是民众的谈资、专家的话头,媒体的焦点。建筑是个大众话题,无论是普通民众,还是所谓的才子或者文化研究学者,都可以对建筑评头论足发表宏论,能否切中要害已经不重要,重要的是积极参与的热情。真正的建筑大师则不同,在看似散漫的不受约束的叙述之中,蕴含着许多深刻的认识,吉光片羽却让人拍案叫绝,稍微一点便可深刻和通透。比如,如果把建筑看成是一门艺术的话,那么建筑这门艺术和文学、音乐、美术、电影其他艺术的最根本的区别在什么地方呢? "你可以是个忧郁的音乐家,用小调来创作。你可以是个灰心度世的作家,或者是心怀绝望的电影导演。但是你不肯可能同时是个建筑师,又是个悲观主义者。建筑是在本质上就是个乐观的职业;路途上的每一步必须抱着信念,相信作品会从而独空间的草图,成为三度空间、可以居住的建筑。在投入数百万元和许多人力的之前,必须却是知道而且确定,花这些金钱,物力建起来的房子,值得投资,成为建筑师有成就感且流芳后世的作品。说到底,建筑建立在信心之上。" 这一段话太精妙了,如果建筑算是一门艺术的话,那它就是唯一一种是以乐观和信心成就其伟大的艺术种类,除此之外的文学、音乐、电影,都是以悲观作为最高标准的。悲剧意识和悲观情绪天生就具有一种更能摄取人心的力量。但是,建筑却不是,建筑必须是积极、乐观和勇气作为出发点。这是建筑同其他艺术在精神本质上最主要的区别。从来没有一件以"悲观"作为精神底色的建筑作品,哪怕是战争或者灾难纪念碑,也都是预示着希望和反省,给人以奋进的力量。 "只有当建筑师动手画,才会拥有普鲁斯特经历的那种时刻--碰巧走到心灵的不平坦之处,触动了记忆,释放出所有伟大艺术共有的眼界。"其实,建筑和文学艺术的相通之点,就在于,都能发掘人性的深度和灵魂的故事。 作者说:"很多年前,尼娜和我到意大利洛雷托的圣所,做了一次建筑的朝圣之旅。这座建筑是由桑加洛叔侄和布拉曼特等建筑师所建。进入了教堂,我看着那令人叹为观止的神龛,发觉我面前的地板凹下去了,呈现出两道古怪的线条。我起先想不明白石头上为何会有这种凹陷,后来才想通:是数百年来此朝圣的圣徒跪出来的。我感到非常震惊。信仰的力量连石头业也不过改变,重塑了一座建筑。这一课我永远都不会忘记。"其实,建筑如此,生活更是如此。(袁功勇) (责任编辑:admin) |