|

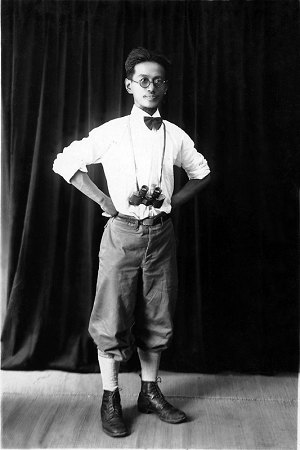

他是一个离我们很遥远,也很亲近的人;他是一个既冷峻又慈祥的人;他将生命近十分之一的时间用在了祖国西北荒漠的科学考察中,他将整个灵魂奉献给了人类的地球物理事业。他,就是陈宗器。  1933陈宗器第一次考察归来,时年35岁 陈宗器(1898-1960),浙江新昌人。地球物理学家、地磁学家,我国地球物理学的开拓者、奠基人之一、地磁学奠基人。曾任中国科学院地球物理所副所长,国际地球物理年中国国家委员会委员兼秘书长。他是中国地球物理学会发起人之一,首任理事长与首任秘书长。以上这些,都使陈宗器成为一个值得尊敬和纪念的人,然而隐藏在头衔背后的东西,远比我们所能看到的要有价值千百倍,这,也许就是本书希望带给读者的。 陈宗器,他绝对是有故事的人,那些精彩而近乎传奇的故事却不该作为我们阅读的噱头。因为这是关乎历史、信仰、真理等等宏大而凝重的问题。 20世纪20年代末到30年代中期,作为走向西部的先行者,陈宗器参加了 "中国西北科学考察团"和铁道部"绥新公路查勘队",在西北荒原考察五年半之久,取得极有价值的地球科学资料。随后,他全身心投入地磁测量及地磁学研究工作,组织了中国人自己的第一次野外地磁测量和最早的日食对地磁影响的观测研究,并主持参与了我国自主建设最早的三个地磁台工作。建国后,陈宗器担任起地球物理学科的组织工作,领导了新中国地磁老八台的建立与完善,率先开展我国日地关系综合研究、古地磁研究。从这样一个粗线条的人生框架中,我们似乎已可窥见陈宗器非同寻常的经历,以及承载这种经历的历史、社会、人文的相关脉络,本书则着重对史料及文献书信的整理与扒梳,力图将一个真实的人格和当时客观的历史还原给读者。 在半个多世纪前,中国的科考条件异常落后,加之社会动荡不安,做为一个科学工作者的代价便是日复一日年复一年的艰险和寂寞。陈宗器与他那个时代的科学家,凭着执著的理想和坚定的信念,走向了至今我们许多人不敢去也不能去的罗布泊,他们将准确的地理位置、科学数据保留在地图与文献里上,把当地相当震撼的自然景象留在了胶片上、留在了他们用生命保存下来的文字记录之中,而所有这些无不关系着我们这个民族的生命承传和历史绵延。 解放前夕,中央研究院及该院上海办事处负责人均逃离上海,陈宗器临危授命被上海各所公推为上海办事处主任,负责上海各所行政事务,他与各所领导一起抵制迁往台湾,组织职工家属保卫沪区各研究机构和职工、家属免受骚扰破坏,同时,参加上海大学校长联谊会,以满腔赤诚迎接祖国的解放。建国后,陈宗器作为中国地球物理研究事业的领军人物,更是任劳任怨,鞠躬尽瘁。论文、书信、纪念文章、历史文献,书中构建的主人公陈宗器的世界,是个多维的空间,"在我眼中,他或者是一个兢兢业业的科学家,或者是一个慈祥的父亲,仅此而已。"本书的编者陈雅丹如是说。这是一个女儿为纪念父亲而做的事情--出一本关于父亲陈宗器的书。"我最大的心愿,是留住真实的历史。"陈雅丹语气中的淡定和坚决又仿佛她完全是个旁观者。 "父亲这辈子总是忙忙碌碌的,三十出头去了西北,一呆就是六年,后来,妻子等不下去了,和父亲离了婚。解放前,国民党又让他去台湾,共产党却希望他留下来,他最终选择了留下。建国后,哪里有需要,他就去哪里,毫不犹豫,从未抱怨。直到查出癌症,他仍没一天闲着,连开会也不耽误,只不过把开会地点从单位换到了家中。"陈雅丹向我讲述着父亲陈宗器,口吻清淡,语速极快,仿佛在诉说家常,又似乎在喃喃自语,也许,她是在跟她心中的父亲对话。 陈宗器的确是了不起的,他每一阶段所做的研究工作取得的成果,几乎都是里程碑式的。他对罗布泊地区的气象测量,是七十多年前这一地区唯一完整的气象资料。1935年,他与霍涅尔在瑞典斯德哥尔摩首次发表了《交替湖--在亚洲一些河流的变换和湖泊脱离原位》的论文,使他成为中国最早研究河流变迁与生态环境关系的学者。1936年3至6月,他在我国东南沿海开展了国人最早的地磁野外测量:从广州到上海共测16个点(此前,国内地磁测量均由外国人主持)。  书影 (责任编辑:admin) |