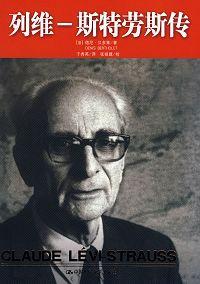

前两天读到法国学者德尼·贝多莱的《列维-斯特劳斯传》(“列维-斯特劳斯文集”之14,中国人民大学出版社,2008年6月),此书令我特别感兴趣的是这位结构人类学之父作为“大地丈量者”的世纪行走与思考——今年刚好是他百年周岁,在他的记忆年轮可以看到一幅田野考察与书斋冥思交织的图案。好多年前读他那本随笔式的著作《忧郁的热带》(三联书店,2000年4月),惊异于全书的第一句话:“我讨厌旅行,我恨探险家”,而我一直以来是多么欣赏那句诗:“没有我不愿意上的火车”。他幸运,1934年秋季的一个电话使他得以奔向异国教书和考察,开始了他的民族学研究生涯。到了巴西,他的亢奋是因为自觉地意识到自己在重新经历十六世纪那些旅行家的探险活动。 类似的心情我也曾有过,那是多年前先后两次赴澳大利亚,进行近两万公里自驾车的“穿越梦幻大地”和“发现之旅”的采访与拍摄活动。出发前我突击读了不少近现代人类学和社会学的著作,这些著作往往大量引用了早期欧洲人对澳大利亚土著的观察文献。没想到的是,我们也能亲临澳大利亚大陆的腹地,观察和记录当代土著的生活。摩尔根(L. H. Morgan)写《古代社会》的时候,广泛利用了他的朋友、英国传教士洛里默·斐孙(L. Fison)在澳大利亚收集并提供给他的许多澳大利亚土著制度文化的材料(他在书中第二编第一章的注释里提到了这件事)。在摩尔根的影响下,墨尔本大学生物学者鲍尔杜因·斯宾塞(B. Spencer)和曾长期担任土著保护人的弗兰克·吉伦(F. J. Gillen)深入调查和研究了阿兰达部落的社会制度与信仰,于1899年、1904年先后发表了《澳大利亚中部的土著部落》与《澳大利亚中部的北方部落》这两部重要的民族学著作。而在涂尔干(E. Durkheim)的《宗教生活的基本形式》(上海人民出版社,1999年11月)中,可以看到这位社会学大师对斯宾塞和吉伦的研究工作的大量引用与高度评价,他认为他们的工作填补了图腾制度研究中的严重缺陷。另外,涂尔干还提到了一位德国传教士卡尔·斯特莱罗(K. von den Steinen),他于1892年来到澳大利亚,长期居住在澳大利亚中部的土著部落中;他精通土著语言,深入研究了土著的图腾神话与他们的宗教歌曲。二十世纪二三十年代,悉尼大学教授阿道弗斯·皮特·埃尔金(A. P. Elkin)在澳大利亚各地有系统地收集了大量有关图腾制度、神话传说的材料,他除了撰写科学论文之外,还写了一部题为《澳大利亚的土著居民:如何了解他们》(悉尼-伦敦1938年版)的通俗读物。他在论文与著作中一再指出,澳大利亚土著人决非是“低等种族”;他们曾创作出能够很好地适应其环境的文化系统;面对新的历史环境,社会应该为他们提供机会和条件。在埃尔金之后,有些学者更多地在研究中以道义的精神为土著居民争取他们应该受到保护的权益,批评政府的土著政策,唐纳德·汤姆逊(D. Thomson)是其中一位民主斗士。他的研究重点从澳大利亚土著的英雄崇拜、成丁典礼与图腾制度发展到对于经济结构中的独特性的重视,撰有具有开创性意义的《阿纳姆地的经济结构和礼仪交换系统》(墨尔本,1949年)一书。至于列维-斯特劳斯,在他发表于1962年的《野性的思维》(商务印书馆,1987年5月)中也大量引用了有关澳大利亚土著的资料,如维克门坎族的姓名系统、阿兰达人部落的图腾信仰等等。这部关于他的学术传记认为斯特劳斯通过这些材料解决了“野性状态下的思维”的基本问题——原始社会的分类知识之系统和全面丝毫不逊于现代社会,它的分析性和综合性都具有非凡的意义。 进而想到的是,人类学家的“行走”是为了“看”,而“看”的问题并非仅是为了解决世俗的“学术问题”或“社会实践问题”。 刘小枫选编的《灵知主义与现代性》(华东师范大学出版社,2005年6月)中有德国学者鲁多夫(Kurt Rudolph)的《知识与拯救:灵知》。作者指出,在古希腊时期的知识与“看”(Sehen)或视觉密切相关——可以马上联想到“行走”的“看”与知识学的问题,但是从柏拉图主义看来的知识概念不是一个纯粹的世俗概念,而是包含有超验、神性的意味。因此,灵知就是知识与拯救的结合。由此看来,“看” 什么?为什么“看” ?这些问题意味着重要的是通过认知而获得对灵魂的关注——拯救当然更重要,但在“关注”来临之前实未敢轻言。可以说,研究灵知学的好处除了解决宗教史、思想史以及政治史等领域的问题以外,还可以对旅游——漫游之思很有启发的意义。其实,远在中世纪晚期的时候,登峰远眺的行为就表现出不同寻常的意义:对于大自然的美感的发现与人对自身的发现并行不悖,人类历史上最伟大的文艺复兴事件竟然戏剧般地与人的登临极目也有着某种联系。布克哈特(J.Burckgardt)的名著《意大利文艺复兴时期的文化》第一章的题目就是“意大利人的旅行”。回想起二十多年前当我们在大学里读这本著作的时候,那时真是难以理解书中的内容。在今天的学术工业与教育产业的分科生产线上,我们还能怎样理解和领悟希尔维优斯的著作呢——哪怕只是通过布克哈特等人的转述?我们还能如何想象历史学、政治学与地理学的结合所产生优美的结果? 最后,还是回到书斋吧,而且是此刻,《夜晚的书斋》(阿尔贝托·曼古埃尔,上海人民出版社,2008年8月)。关于书的轶事与阴谋,关于爱书人的梦想与命运,我想可能在近期内不会有比它更出色的读物了——它甚至泄露了国家权力如何借图书馆对公民实行思想监控的秘密。 (责任编辑:admin) |