耶胡达·阿米亥

阿摩司·奥兹

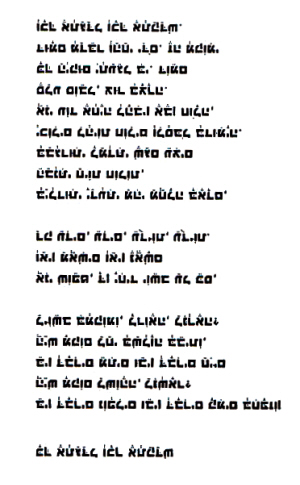

阿米亥的希伯来语诗歌手稿

本专题文/图 本报记者康慨

以色列迎来了建国60周年的纪念日,政治家们庆贺该国生存奇迹的同时,作家和学者们却不能忘记另一个奇迹:希伯来语的复活与以色列文学的新生。

阿米亥:

给语言插上生活的翅膀

20世纪之前,作为一门已死的语言,希伯来语已从犹太人的日常生活中绝迹千年,像拉丁语一样,享古语之尊,而仅为学者、教士用于特定场合。如今,它已完全走出坟墓、犹太会堂和拉比们的书斋,成为唯一以书面语为基础的口语,作为“语言复兴的最佳范例”,欣欣向荣于600万以色列人的生活。无论在电台脱口秀、议会、学校,还是办公室、街头、厨房,它均活生生地无处不在,成为儿童生来便润泽其中的真正“母语”。

与此同时,一大批以希伯来语进行写作的小说家和诗人,如阿摩司·奥兹和已故的耶胡达·阿米亥(1924~2000),为这门古老语言在世界文学版图上赢得了令人尊敬的一席之地。

阿米亥对现代希伯来语和以色列文学有极大的贡献。他的诗歌已被译成30余种语言,有评论说,他是自《圣经》时代的大卫王以来,被翻译最多的希伯来语诗人。他在英语国家影响极大,几乎所有诗集都曾被译成英文。在美国、英国、法国和德国,他都有大量读者。在人口只有几百万的以色列,他受欢迎的程度更令人叹为观止。人们不仅可以在婚礼上,也可以在葬礼上听到他的作品。而在1994年的诺贝尔和平奖颁奖典礼上,当年的获奖者之一、以色列总理伊扎克·拉宾亲口朗读了他的诗作《上帝怜悯幼儿园的孩子》。

希伯来文学有漫长的三千年历史,以色列文学却只有60年可以讲述。文学上的断代,不得不借助政治事件,即1948年5月14日以色列国的成立。以色列文学——指以色列作家的希伯来语创作,便由此开始。

以色列第一代国民来自世界各地,主要是欧洲各国的犹太移民,所操语言五花八门,希伯来语的复兴虽已摸索着上路,学者们制定了新的发音和拼写规则,但语言的生命力不仅仅在于语法和词汇,还需要依靠伟大的文学作品,建立起这种新语言的表现力以及意义上的深度和使用上的广度。阿米亥对于现代希伯来语的意义,就像歌德之于德语,塞万提斯之于西班牙语,乔叟之于英语一样。他和“帕马奇一代”(指当年的犹太复国主义地下武装突击队)作家们的文学实践,不仅奠定了新生的以色列文学的基础,也定义了现代希伯来语作为一门文学甚至世俗语言的诸多可能。

更重要的是,他的作品凸显了传统希伯来诗歌中难得一见的世界视角,不再单纯描摹与上帝的交流,对故土、神和父亲的爱,或是狭隘的情诗以及回忆犹太人历史苦难的哀歌。

奥兹:

以自传回顾国家历程

1939年,阿摩司·克劳斯纳生于耶路撒冷的一个犹太复国主义移民家庭。母亲自杀身亡后,他暗恨不忠的父亲,于是,“我尤其通过改姓的方式来灭掉他”——在希伯来语中,“奥兹”的意思是“力量”。

文学自传《爱与黑暗的故事》(译林出版社,2007年8月)既是奥兹的个人史和家族史,也是以色列的建国史和活生生的社会史,其中不仅有耶路撒冷的街巷、市场和家居生活,以及希伯来语在日常生活中的复苏,亦让我们看到犹太复国主义运动的流变,看它怎样从崇尚阳光理想的社会主义主流,演变成了嗜好铁血的民族主义狂潮。他在书中回溯了双亲自立陶宛和乌克兰到巴勒斯坦的寻梦和流亡之路,以孩子的眼光记述了两次大战之间耶路撒冷的许多重要人物,包括他的叔祖约瑟夫·克劳斯纳——声名显赫的希伯来学者,及其文学上的死敌——诺贝尔文学奖得主阿格农。而他自认是历史长河中的汤姆·索耶,或哈克贝利·芬,沿着由书本、文字、故事和秘史汇成的密西西比河泛舟而下。

他以少年时代的亲身经历,描述了以色列建国前阿拉伯人与犹太人之间终将酿成灾难的深刻隔膜:互不信任,互相伤害,乃至全面战争。他怀恋一个阿拉伯女孩:“阿爱莎和她的小弟弟去了哪里?去了纳布卢斯?大马士革?伦敦?还是去了德黑沙难民营?……也许我可以动身去寻找他们。”但是,“一切已然过去,无可挽回。”

父亲再婚后,他搬出家,进入了胡尔达基布兹,十四岁半就投身于火热的集体生活,一心要做绿洲上思想单纯的拖拉机手,哪怕凌晨四点就要起来下地干活。基布兹就是以色列的公社,但是艰苦的劳动之余,这里也有书和诗歌,培养他走上作家之路,更有观念开放的大龄女社员,勾引着他,初识鱼水之欢乐。

他在基布兹长大,成婚,在逼仄的水泥小平房里养女育儿,并在闷热的夜晚,坐在马桶盖子上,膝盖上垫着纸板,写出令他一举成名的小说。1968年出版的《我的米海尔》大获成功,为他赚取了大笔版税,但他全部上交至基布兹的集体账户,自己分文未留。此后,他向“公社”领导打报告,要求得到写作时间,上级几经研究,终于特批给他一天空闲,其余时间,仍要两天教书,三天种地,一天在集体食堂里跑堂。即便成为世界闻名的大作家之后,奥兹依然得不到充足的写作时间,每周虽有三天可用,但教书和食堂的工作从未免除。

他和太太都是基布兹里长大的有志青年,在大集体里度过了人生最好的时光,对淳朴的社会主义理想忠心耿耿,对忘我劳动绝无怨言。直到他46岁那年,因为幼子体弱,需要清洁和干燥的环境,奥兹才携妻带子,搬出农场,到内盖夫沙漠边的小镇阿拉德居住。那会儿他“没有任何私产”,连个存折也没有。他曾对《纽约客》杂志的大卫·雷姆尼克说,除了在朝鲜,天下再也难找他这样背景奇特的人。

(责任编辑:admin) |