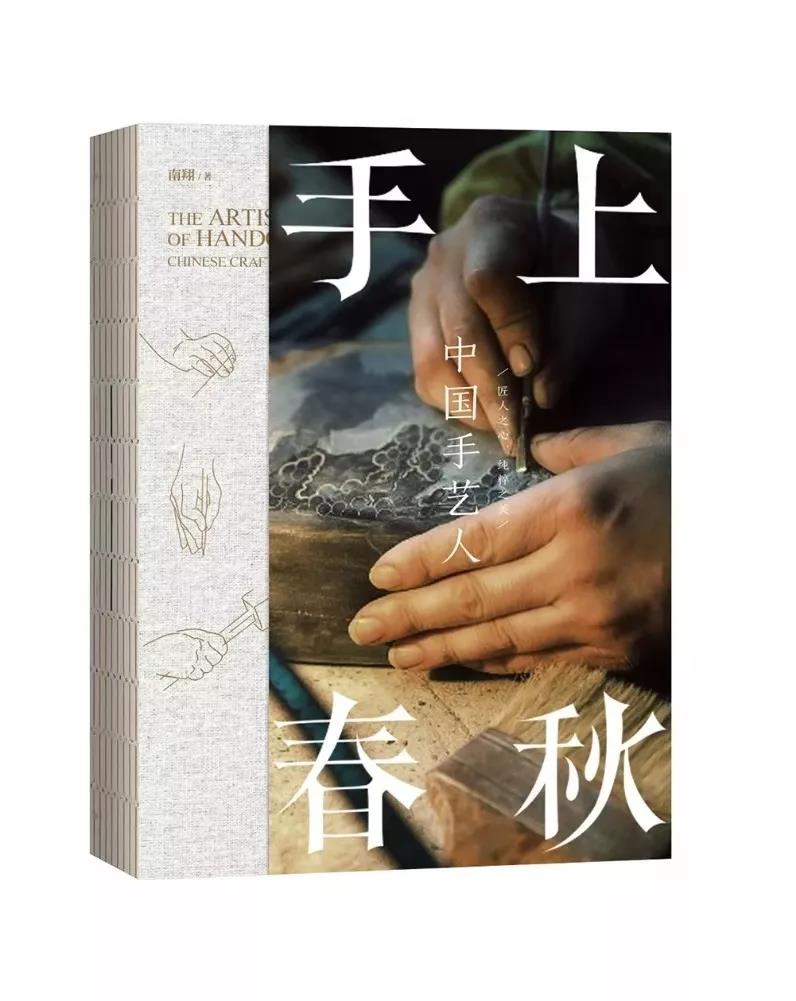

约在三年前,我开始采写一个手艺人系列,第一个采写的是深圳松岗的木匠——宝安区木器农具传人文业成,大伙儿习惯称他“文叔”。当时有一个想法,民间的各类手艺人很多,我首先想采写的是各类匠人(木匠、铁匠、篾匠、箍桶匠、弹棉匠……),亦即那些说说唱唱,蹦蹦跳跳的各类“非遗”暂时不在采写范围。无它,一则儿时的记忆就是各种上门与不上门的工匠,二则正是这些林林总总的匠人勾勒、参与和形塑了我们古往今来的日常生活。 写了《木匠文叔》之后较长时间,我想找一个铁匠,找寻迄今仍在传统铁匠铺打铁的老铁匠。 有一年我在乌镇国际当代艺术展上看到一个装置艺术,勾起了很多回忆,触发了写一个中篇小说的念头。这个小说写到一半的时候停摆了,乃因此小说的主要人物是铁匠,中心情节有打铁一幕,可我儿时相关打铁的记忆已近漫漶不清。譬如我曾问及朋友,收割庄稼用的镰刀是否带齿,回答带齿的与不带齿的都有,两相争执不下。我后来判断,南方割稻子的镰刀是带齿的,北方割麦子的镰刀则不带齿。还有镰刀的齿是如何打出来的?以及打制一般铁器的全过程……这些我都需要“重温”一遍才有信心写好小说。 机会来了,一次外出东莞横沥镇,见到四川渠县籍朋友吴平,他热心告知,一个初中的老同学至今仍在老家打铁。商定某日,我跟随他自深圳直飞达州,下机后乘车在高速公路奔驰七八十公里到渠县,再行约四十公里,始到贵福镇。 当街的一个铁匠铺,吴平的老同学何建明早在门口等候。 何氏铁匠铺很是简陋,一个炉子,烟囱从墙边拐弯伸出去,一个砂轮机,一个空气锤,架子上放着打制好的锄头、斧头、菜刀与镰刀。与我儿时见过的铁匠铺略有区别,一是多了空气锤与砂轮机,再是原本的风箱换成了一个小小的鼓风机。 为了让我观看一遍打铁的过程,何师傅信手卷起一团茅草塞进炉膛,几乎同时启动鼓风机,便听轰然一声,炉膛内瞬间变得通红敞亮。他从架子上略一翻找,抽出一根巴掌长短的螺纹钢,用火钳夹紧送进炽热的炉子里烧透,钳出来放在铁毡上两面锤打。复烧,复打,淬火之后,再打、削、磨……便见他的脑门上摔下了一粒一粒的汗珠。 不消多长时辰,一把闪耀着幽蓝之光的小尖刀便在了我们手上传递。 接下来,与何师傅的交流,解答了此前我的一些知识盲点,他告诉我镰刀的齿是冷却之后用錾子快速凿出来的,他用两把镰刀反向扣在一起,给我演示凿齿的过程。另,渠县乡村一年两季,一季稻子一季麦子,且无论割稻还是割麦,用的都是这种带齿的镰刀。此镰刀,与我在赣西农村见过的也不完全一样,不带木柄。何师傅打铁用烟煤,热量大卡最好是6800到7千。 我问打什么最易,打什么最难? 何师傅答,打土钉子最容易,打什么最难?对我而言,没有什么难的,只要你提出要求,给我一个形制,我都能给你打。 他对老同学吴平说,曾听外面有人要求打一只铁碗,费了三天功夫,上万块钱一只。如果有这等好事,介绍给我好了。 了解后得知,整个渠县,还在打铁的不超过十人,若论全能铁匠,仅何师傅一人而已。 从渠县返回深圳的途中,我就在想,吴平与何建明是两个初中同学,均生于六十年代末期,到了八十年代中后期,便是走向社会,寻找职业,定位人生的转折点。一个选择了留守家乡及自己喜爱的铁匠铺子,整日夹铁抡锤,叮叮当当,火花飞溅;一个到珠三角打拼,从辛苦的打工一族终于跻身到了经商办企业的老板一族。此中如果构思一个小说,自可融会乡村与城市、孤守与走出、放弃与选择、留恋与递进等多重人生与审美命题…… 职业、地域以及人生的道途千万种,原本并无高下优劣之分,关键只在于喜欢与不喜欢,有兴趣与无兴趣的分野,才是紧要。倘若说乡村的青壮年全部走出来,那就是好?抑或乡村的青壮年全部固守家园,那才是好?一个社会如果完全用一把收入高低、地位上下、职业尊卑的尺子,来丈量所有的面孔及人生,那注定是呆板无趣的。沉淀了斑驳的理想、志趣和选择的同时,也糅合了丰腴的理解、同情和温柔,才是我们留恋寻常生活的一个坚实的理由。 遂有小说《曹铁匠的小尖刀》。 遂有从写实到虚构。 小说中的“曹铁匠”不是现实中的何铁匠,却不能否认现实给了作者灵感与素材。由非虚构的采写,得到进入虚构的一种思考,一道影像,一个津渡,这是无论艰窘还是从容的生活赐予写作人的福分。 南翔 教授,作家。在《人民文学》《中国作家》《上海文学》《北京文学》等刊发表小说、散文百余篇,著有小说、散文、评论《绿皮车》《抄家》《南方的爱》《大学轶事》《前尘:民国遗事》《女人的葵花》《叛逆与飞翔》《当代文学创作新论》等十余种,非虚构文学《手上春秋——中国手艺人》。小说两度提名鲁迅文学奖短篇小说奖,四度登上中国小说排行榜。 (责任编辑:admin) |