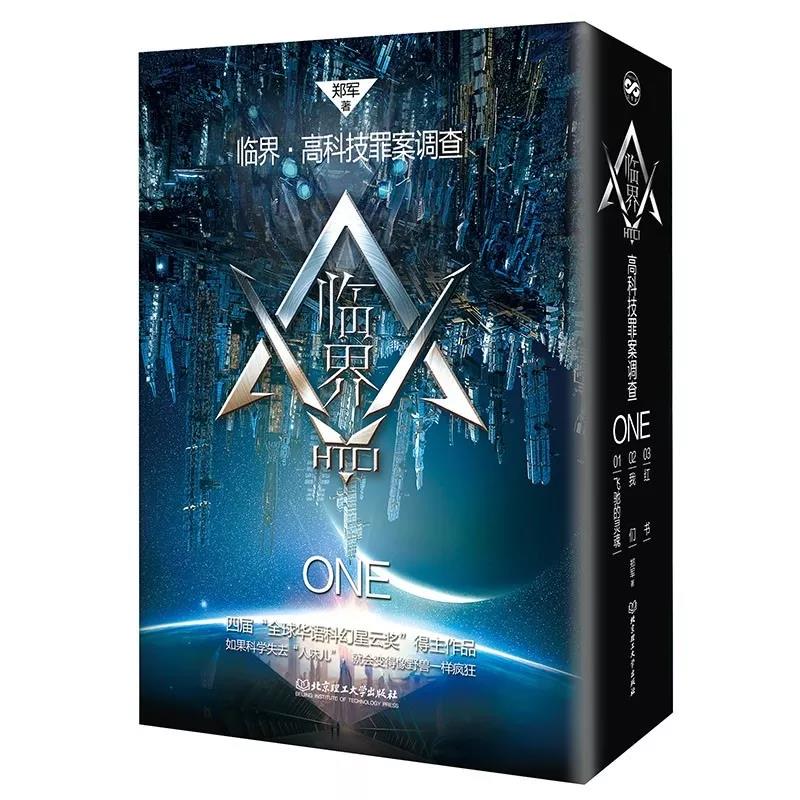

《临界·高科技罪案调查》第一辑 作者:郑军 北京理工大学出版社 2019年1月 《临界·高科技罪案调查》第一辑的三本书,将科幻与罪案这两种类型密切结合,以故事为引领,在情节、人物、场景等文学因素都下了较大功夫,既能引人入胜,也传达了科学理念。 《临界》第一辑所关注的科学技术,都集中于人的内心世界,诸如改造人类大脑而制造的超人,以及由心理因素而激发的人体超常能力,在当下的科幻小说中,的确是别具一格。 《飞驰的灵魂》 不少人莫名其妙失踪了,他们都有一个共同特点:吸毒,而且都是身无分文、被人厌弃的最低层吸毒者。这一组案件被警方定名为“旌旗岭专案”。 自然,失踪了却又唯一被发现的幸存毒贩,便成了警察重点关注的对象。不过,在围捕过程中,既贩且吸,本该弱不禁风的瘾君子却变得力大无穷、迅捷无比,徒手击毙两条凶猛的警犬,从容地从十数名警察的包围网从容脱身…… 《临界》第一辑,贯穿始终的人物是女主角杨真。她作为一个实验心理学专业的大学生,毕业后加入高科技犯罪调查处。对于书中出现的一系列疯狂的、违背人类伦理道德的高科技,她不仅是见证者,也是亲历者,甚至是受害者。 在第一本《飞驰的灵魂》中,反派李文涛是一个塑造得不错的角色。他是杨真的老师、曾经的恋人,也是一名严谨的实验心理学专家。不过,他最后却成了一名突破伦理和法律底线,非法进行人体实验的罪犯。 小说用一种逆向法,将这个反派塑造得有血有肉。所谓逆向法,是指人物在出现开头和结尾的巨大反差——举个例,比如《三体》中的罗辑,在最初是个连一夜情人名字都不知道的浪子,而最后却变成了一个对整个地球负责的人。用好莱坞的术语来说,便是完成了人物的“成长弧”。当然,正如有“负能量”一样,剧中人“成长”的方向也可以是负向的,本书中的李文涛即是如此。他最终的成长值,前面得加上一个巨大的负号。 对于男主人公的成长路径,当然需要作者下笔时就了然于胸,但是在写作过程中,他却必须巧妙地将路上的痕迹掩盖起来——就像主人公在书中掩盖自己的身份一样——直到故事快结束的时候才揭开盖子。男主人公最初的理性和最后的疯狂,是一脉相承的,都源于对科学的热爱,和对人类好奇心的极致放纵。从写作技术上来说,这是“意料之外”的“情理之中”。 《临界》第一辑三本小说,都在探讨科学技术与人伦的关系。而在《飞驰的灵魂》中,大量的讨论是通过书中人之口来进行的,比如反科学主义者与李文涛的相互驳诘。不是通过故事性的冲突,而是以对白来传达理念,对本书来说是主要失分之处。 《我们》 也是失踪,但这一次不是吸毒者,而是可以提供巨大能量的原堆。然后,失踪的是一些社会精英、各个行业最顶尖的专家…… 现实世界中存在的学者、镜象神经元的发现者里佐拉蒂,在《临界·我们》中担当了一个角色。这也是以镜象神经元为点子展开的一个故事——里佐拉蒂的两名弟子、一对科学伉俪,主持了一项人脑实验,通过手术将人的大脑并联了起来…… 第二册《我们》,仅从名字,对科幻有一定了解的读者都会知道,这个故事致敬的是反乌托邦小说、扎米亚金的《我们》——一部关于集体与个体,共性与个性的小说。 将人脑进行并联,好处当然是巨大的。进入“人联网”之后,每一个个体所拥有的知识和信息,可以立即为这个群体中的所有个体共享,甚至感情,甚至情绪。这样的好处,带来的是巨大的诱惑。因此书中的那些精英人物,进去之后,不仅不想出来,还拼命想把更多的人拉进去。 然而,代价就是个性的抹杀。很难想象,不同的个体,在“我们”体内如何让个体的欲望与整体的目标相洽?因此,“我”与“你”的边界只能模糊、消失,不同的诉求只能放弃,只剩下唯一的利益目标——“我们”。 1000个1相加,大于10亿——这可能是“我们”设计者的初衷,但研究大众心理的学者庞勒可能并不同意,他在著作《乌合之众》中说,“群体的产品不管性质如何,与孤立的个人产品相比,总是品质低劣。” 人脑并联,带来的一定是更高级的意识吗?实未可知。而关于泯灭个性的危害,乃至罪恶,已有的反乌托邦小说说得太多。在扎米亚金的《我们》,以及奥威尔的《1984》里,集体主义的阴影无处不在,笼罩着人们的生活和心灵。而《临界·我们》,更从技术的角度,描绘了“我们”建立、运作和灭亡的细节。 集合了众多精英的智力,“我们”便成了一个人挡杀人、佛挡杀佛的超级怪物。它的建立、运作和灭亡的全过程,使故事变得十分惊悚刺激,具有一种“反乌托邦+好莱坞”的走向。 前面提到,在《飞驰的灵魂》中,反派李文涛这个人物其实是塑造得不错的。遗憾的是,他在第一本中已经死了。《我们》中又要重新下功夫来塑造人物。相对于第一本,这本的人物形象要单薄一些,特别是一些正面的配角,来来往往,却并不能让人产生深刻的印象。之所以给了比上一本要高的分,是因为它敢于挑战“反乌托邦”这种题材,并能将其“好莱坞化”。 《红书》 印度,某警察分局,身体衰弱、行将就木的老年画家突然发力,在3分钟之内击倒分局内的所有人,其中5人当场死亡,7人重伤入院…… 同《我们》借用现实世界的心理学家里佐拉蒂相似,《红书》也借用了现实世界里的因素——心理学家荣格的心理学笔记“红书”。 在小说中,荣格“红书”的笔记及图画具有通灵的魔力,可以通过心理活动激发人的生理潜能。通灵画家夏尔马借助“红书”,使他的画具有一种神奇的力量,并通过卖画成为巨富。有一天,夏尔马突然发狂,刺死自己的经纪人,将其鲜血混合颜料,绘成了一幅能迷乱人心的画作。 奇异的开头,暗示了这本书的风格。心理类的小说对于读者来说,往往具有一种特别的吸引力。但与此同时,对写作技术的要求也相当高。 《红书》在这方面做得不错,因此,可以说是一本接近神作的小说。何谓“神作”?写得好不是充分条件,甚至不是必要条件。关键是,要写人之所未写,言人之所未言。 这本小说以“红书”为意象,杂以神秘的宗教色彩、异域风情,以及波澜起伏、诡谲奇异的情节,让故事具有非同寻常震撼力。可以说,在科幻小说中,很难找到同类型的作品。 作者简介 何大江,作家、新闻编辑。 (责任编辑:admin) |