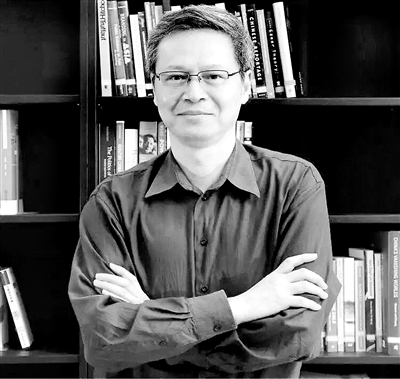

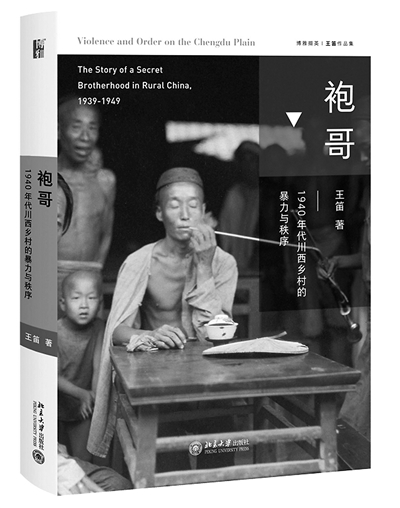

王笛  主题:《袍哥》新书分享会 时间:2018年11月16日19 00-21 00 地点:上海浦东新区陆家嘴图书馆三楼·融书房 嘉宾:王 笛 澳门大学杰出教授和历史系主任 许纪霖 华东师范大学历史系教授 主持:唐小兵 华东师范大学历史系副教授 什么叫袍哥? 实际上就是四川的哥老会 唐小兵:王笛老师是成都人,早年四川大学历史系毕业后留校任教,后赴美师从著名的罗威廉教授攻读博士,毕业后在得克萨斯A&M大学任教,现在是澳门大学杰出教授和历史系主任。 我研究生时代就开始阅读王笛老师的著作,如《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870-1930》《茶馆:成都的公共生活和微观世界,1900-1950》等。《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》这本新书,中英文版几乎同时出版,这非常罕见。 王笛:今天我要讲三个人的故事,这三个人的故事都和袍哥有关。 刚才播放的短片,是根据金庸《鹿鼎记》改编的一部电影的片段,其中提到了陈近南这个人。按照金庸的说法,天地会是陈近南所开创的。陈近南的故事在《海底》中有详细的描述。而《海底》跟我要讲的第二个人郭永泰的故事有关。 1661年,郑成功在台湾开山堂结盟。1670年,他派陈近南到雅安开山堂。1683年,清兵攻陷台湾,这些早期的文献都被封在铁匣子里面,扔到了海底。一百多年以后,1848年,有一个叫郭永泰的四川人,他宣称从一个渔夫那里得到了这些早期的金台山结盟的原件,并编辑印行,称为《海底》。 之所以用这个名称,显然是因为来自海底,它成了袍哥的经典文献。但是,今天我们谁也没办法证明这些故事是真的还是郭永泰所创造的。然而,有一点非常重要,在《海底》印行以后,哥老会有了非常大的发展。 什么叫袍哥?实际上就是四川的哥老会。按照《海底》的说法,他们的历史和郑成功有关。他们为什么要这样说?这个问题并不清楚。按照英国马克思主义历史学家霍布斯鲍姆的说法,有可能他们发明了他们的历史,也有可能他们通过把他们的历史和郑成功联系起来,表达了他们的政治思想。什么样的政治思想?就是反清复明。 我着重要讲的是第三个讲故事的人。我们前面讲的,不管是陈近南也好,还是郭永泰也好,都是这个组织的早期历史,都是他们的过去,而且都是他们的上层组织、领导人物。但是一般的袍哥,他们到底是什么样的形象?他们的日常生活是怎样的?他们所想的是什么?他们的活动内容是什么?长期以来,我们并不清楚。一直到我看见了沈宝媛的田野调查报告《一个农村社团家庭》。 1946年,燕京大学社会学系一位大三女生 写出了田野调查报告《一个农村社团家庭》 王笛:1945年的夏天,沈宝媛到四川成都的郊区一个叫“望镇”的地方,做社会学的调查。当时,她是燕京大学社会学系三年级的大学生。她到那个地方调查的目的,是想知道地方权力结构是怎么一回事,即农村到底谁来管理,谁的权势最大,等等。她到望镇的时候,并不清楚到底地方权力结构应该怎么研究,她就采访乡长和地方比较有影响的人物。每个人都告诉她,如果你要想知道地方权力机构是怎么运作的,那你必须要研究袍哥。所以,她才把自己研究和调查的方向锁定在袍哥身上。 第二年,她完成了她的报告。当我在读她的报告的时候,有一件事情让我非常震惊,那就是1939年,雷明远亲手杀死了自己的女儿。我后来把这个案件作为这本书的第一章。这个故事引起了我的深思,为什么雷明远在公开场合杀死自己的亲生女儿?按照民国的法律,这是应该受到惩罚甚至判处死刑的,但是他一点事也没有,乡村社会认可了他这种公开行刑的方法。从这个事件开始,去看这个人的个性和他的家庭,我才开始揭示后面的故事,揭开了袍哥作为一个地方上最有影响的社会组织的内幕。 1946年,沈宝媛以这份报告作为燕京大学社会学系的学士论文,完成了她的学业。然而,虽然这篇文献被印制在燕京大学社会学系毕业论文的目录之上,但是从来没有人使用过。 我得到这篇文献也是在十年以前,当时因为我在做茶馆相关的课题,所以对这份资料到底怎么使用并没有考虑成熟。一直到2014年,我突然想到,沈宝媛这份调查报告有这么多的细节,虽然只有2万多字,但是它所提供的信息却超过了以往文献中所记载的关于袍哥的信息。而且,其中有非常好的故事,所以我就利用这些故事建构了这本书。 1947年,燕京大学社会学系的调查 四川成年男子的70%都是袍哥成员 王笛:那么,到底谁是袍哥呢?他们都是些什么人?可以说,袍哥成员非常复杂,分布也非常之广。在袍哥建立的初期——清初的时候,袍哥大部分都是下层民众,三教九流。但是到了后期,这一组织不断扩展,成员也越来越复杂,甚至可以渗透到政府、军队、警察系统。再发展到1940年代,在川西平原各个乡的正副乡长几乎都是袍哥。 袍哥成员数量众多,达到什么程度呢?历史上没有任何一个社会组织能够有这么广泛的成员分布。在1947年,燕京大学社会学系有一位叫廖泰初的教授发表了一篇英文论文,根据他的调查,四川成年男子的70%都是袍哥成员。当时我觉得有所夸张。但是后来,我在研究袍哥的时候,阅读了大量的档案,意识到袍哥成员确实人数众多。比如说,在1950年代,新政府要求在成都茶馆谋生的人都要登记,登记表上有一栏是“是否参加过任何党派”?大部分人填的是无党派、有袍哥。可见廖泰初的说法是有根据的。 袍哥分为“清水袍哥”和“浑水袍哥”。清水袍哥在地方上有一定的声望,而且不干犯法的事情。浑水袍哥就是三教九流,好多是以加入袍哥作为生计,经常和违法活动联系在一起,在四川称为“棒客”,这个群体非常复杂。我在《袍哥》这本书里总是强调一点,他们是复杂的,很难简单地区分为好人和坏人。 我在这个研究中,分析了三类人,一类是左派的袍哥,比如蔡兴华,他和共产党有关系,帮助过游击队,掩护过很多共产党员。解放以后,他写过一个回忆录,回顾他所做的事情。蔡兴华这类袍哥主要代表了下层人的利益。 袍哥是一个非常复杂的群体 很难用简单的好坏来进行判断 王笛:但是我在这本书中着重写的雷明远,算是比较中间的袍哥角色。他既不是左派,又不是作恶多端的——尽管他杀了自己的女儿。1920年代,当军阀混战、土匪横行的时候,雷明远带领当地的袍哥剿匪,在江湖上奠定了他的地位。他没有什么经济地位,就是一个佃户。按照我们过去的阶级划分,他是属于农村中的下层。但是这个农村中的下层也是很复杂的。实际上,他虽然是佃户,却雇了一个长工、四个短工,还有一个侍女。我们今天没有办法把他划入过去农村地主、富农、中农、贫农、自由劳动者等行列中去,他是复杂的。 雷明远一方面剿匪,为地方的稳定作出了贡献,但是另一方面,他也在地方进行所谓的“社会制裁”。任何人只要违反了他所谓的伦理道德,他就不惜杀人,哪怕是自己的亲女儿。他自己经济基础并不好,但如果在外面碰到了熟人,他一定要请别人吃饭喝酒,如果别人有事推辞,他还生气。他是袍哥的副舵把子,经常到邻县周游,花钱像流水一样,但是在家里,他经常不给老婆菜钱。 他对所谓违反道德的女人非常的严苛,但是对沈宝媛这位外来的年轻大学生又非常好,所以沈宝媛才与这个家庭建立了非常密切的联系,从他那里听到了很多的故事。雷明远过去是一个剿匪英雄,但是最后染上了鸦片瘾,鸦片毁坏了他的身体。加上后来由于花钱太多,没有办法给地主缴租,佃的田被地主收回,造成了经济上的困难。在江湖上,他的那些小兄弟,从前每天都在他家海吃海喝——因为那些小兄弟为他卖命,所以他必须要为这些小兄弟提供很多的好处。但是他破产了以后,没有办法再提供这些好处,所以他在袍哥中间的地位也下降了。就这样一步一步地走向了衰落。 还有第三种袍哥,书中我写了金堂的贺松。贺松是文史资料中提及的袍哥人物,是作为一个反面典型的袍哥首领。他在地方上为所欲为、欺压民众,利用他的权势,为自己的经济利益服务。我比较了左中右三种袍哥,就是想要告诉大家,袍哥是一个非常复杂的群体,很难用简单的好坏来进行判断。 袍哥创造了自己的一套语言。这种语言借用各种形式,只有他们自己的人能够听懂,能够看懂。在茶馆中,我们可以看到摆茶碗阵——不说一句话,通过茶壶、茶杯的各种摆法,进行交流和对话。所谓的摆茶碗阵,这个“阵”字我们要注意。在打仗的时候要布阵,摆茶碗阵,虽然表面上是在茶桌上进行的,看似很随意,但是实际上生死攸关,摆错了,有可能招来杀身之祸。 从小历史来看大的历史背景 通过微观的研究来展示宏观的问题 王笛:沈宝媛在今年2月去世,刚好95岁。可惜的是,不能够亲耳听到她调查的故事。如果她能够讲述她的故事,可能会为这本书增加非常有趣的细节。但是反过来讲,没有从她的口中听到她的故事,可能对于研究来说,也有有利的地方。为什么这么说?我们知道在1946年以后,中国发生了非常大的变迁,涉及政治的、经济的、文化的,方方面面。人的思想和头脑也在发生变化。她现在能告诉我的故事,很可能是按照她今天对袍哥的理解,也可能会加入今天的思想。而她写下的那份调查报告才真正是历史的原汁原味,原始的记载。所以从这个角度来讲,能够用她1946年所留下的那份调查报告,也可能最大限度地保留了历史的原貌,可能也不完全是一件坏事。 在这本书中,实际上有三种叙事。所谓叙事,就是把事情原原本本说清楚。一个是沈宝媛的叙事,通过一个年轻的社会学大学生的眼睛来看这段历史。一个就是雷明远的叙事,在沈宝媛的调查中,这个袍哥的故事是怎么展示出来的?第三种叙事,就是我作为今天的历史研究者怎样和沈宝媛、雷明远进行对话。在这个研究中,也有三种声音:一个声音,我想就是作为一名年轻知识分子的沈宝媛,她的声音我们可以听得到;另一个就是袍哥,他们怎样看待自己;再一个就是我利用他们的事情进行分析,阐发我对历史的看法。我想,通过这本书告诉我们今天的读者,过去的乡村是怎么运作的,是怎么控制的。 最后我要讲的是,在这本书中我觉得最有意思的实际上就是一些细节。英语有一句俗语,“魔鬼在细节之中”。我们过去写历史太粗犷,往往青睐宏大的历史,缺乏故事和细节。这本书提供了关于袍哥的许多细节。我想让读者知道,到底袍哥他们能够告诉我们什么?实际上,这项研究是试图从小历史来看大的历史背景,通过微观的研究来展示宏观的问题。抗日战争时期,在乡村发生了什么?沈宝媛作为一个社会学系的大学生,她的调查是怎样和当时的社会学、人类学在中国的发展联系在一起的?这本书通过追索这些问题,从微观看到宏观世界。 这本书的写作 是从英雄史观转向民众史观的尝试 王笛:这本书的写作也是我从英雄史观转向民众史观的尝试。我们看历史可以从上到下,还可以从下到上。过去,我们是站在上面看下来,难免研究帝王将相、政治家、精英。但是我们知道在历史上,中国95%以上,甚至99%以上是普通的民众,我们对他们的历史不了解,他们的生活、经历、思想,我们一概不知。现在作为历史研究者,我们可以转换一下研究的角度,从英雄转向民众。我们不了解他们,怎么能理解他们在历史上的作用呢? 许纪霖:这些年我一直在开关于中国文化概论的一门课程,其中有一个就是讲中国的社会结构。中国的社会里面,谁是这个社会权力的拥有者?实际上有三股力量。第一是士绅,特别像在江南这种士绅比较发达的地方。士绅在地方社会里相当有分量,所以宋代以后,通常被描述为中国是一个士绅社会。第二就是宗族、家族,到今天为止,广东、福建,这种力量还很强。第三就是江湖。 我一直在想,如果研究江南,一定会研究士绅。研究广东、福建,一定会研究宗族。为什么四川这个地方社会,袍哥的力量这么强?是因为四川的士绅力量在地方社会里面比较弱,就是那些举人,甚至秀才不多,不能形成一个德高望重的形象?这和袍哥能够掌控地方社会有没有关系? 第二个问题,是关于宗族的力量。在四川,宗族在地方社会有多大的力量?他们和袍哥的关系究竟如何? 这三股力量你可以说都有,但是好像从你说的故事来判断,袍哥在地方社会似乎拥有一个最核心的力量。因为中国是分区域的,不同区域差异很大。所以我对这个问题非常好奇。听了你的演讲以后,我想通过提问题的方式,把我们的讨论引向一个更深的历史的维度当中去。 他们讲述同样的历史,同样的政治追求 这样他们就认为彼此是同路人 王笛:这个问题问得非常好,为什么其他的社会没有发展到四川这种程度?这个和四川的历史有关。大家听说过明末清初,造成了人口的大量流失。根据我的研究,在明末清初,四川的人口只剩下50万,所以才有从两广、两湖、江西来的大量移民。 大家族的长途迁徙非常困难,所以移民基本上都是小家庭。他们到完全陌生的地方,开垦土地,寻找机会,站稳脚跟之后再回去接家属。这种情况下,四川的宗族发展比广东、华南这些地方确实要弱得多。他们到了一个新地方,肯定要依靠一种社会组织,因为面临竞争、生存的问题。靠什么?于是这些社会组织发展起来了,就是秘密社会组织——袍哥。这是袍哥发展的第一个机遇。 第二个大机遇就是在辛亥革命以后。在辛亥革命以前,袍哥已经有了大的发展,特别是《海底》被“发现”以后。清政府一直想把袍哥镇压下去,到了辛亥革命爆发,袍哥为推翻清王朝贡献了力量。民国政府成立以后,又把它作为非法的组织,但是由于军阀混战,又给它提供了机会。在这个长期的过程中,军阀互相争斗,给袍哥留下了地方的权力空间。由于没有一个稳定的政府,军阀也要利用袍哥为他们服务,这样袍哥就持续发展。所以到了1940年代,几乎每一个阶层,包括上层,政府、军队、警察、学校,大学生,都加入袍哥。我们现在在档案中还可以看到四川省政府禁止大学生参加袍哥的规章。 以上两个机遇造成了袍哥的发展机会。此外,我觉得袍哥还有自己的生存能力。比如刚才我向大家介绍的、特殊的语言,他们沟通有自己的这一套。大家不要简单地看语言问题。表面上,只是为了交流,但我觉得还有一个非常重要的功能,我在书中也提到了,它是一种自我认同。他们由此认定有共同的历史,哪怕所谓郑成功在台湾开山立堂这些事情完全不可考,但是他们都这样认同自己的历史,他们在讲述同样的历史,同样的政治追求,这样他们就认为彼此是同路人。哪怕从来没见过面,只要暗号一对上就是同路人。所以这个组织能持续地发展。当然也有其他的促进发展的各种因素。 无袍哥就无四川人 至少无四川男人 许纪霖:我听明白了,有句话叫“天高皇帝远”。“蜀道难,难于上青天”。四川在中国过去的帝国版图里面一直是一块非常边远的地区,所以我们说它和政府的权力是离得比较远的。士绅是把国家和地方连接起来的中枢。但是在历代的科举当中,可能四川这一块比较弱,一个村落里面出一个秀才已经是大事了。所以士绅这一块发挥不了作用。王笛老师刚才说到,由于战乱,很多外省人移民到了四川,没有像福建、广东一样有板块化的宗族力量,就是像散沙式的。人就是这样,好像散沙,但总是要在一个组织里面,然后才有安全感,才能生存。往往是在这样的一些地方,我们说的这种江湖社会,会发展得很快,比如说上海。上海近代历史上有青洪帮,有杜月笙,又有租界,也是大量来自五湖四海的人,权力是多元化的,没有一统的权力。在权力和权力之间,就是租界和清政府,和民国政府之间,又有很多的空隙,这些空隙恰恰使得我们所谓的“黑社会”能够发展。我现在能够明白,为什么袍哥在四川影响这么大了。无袍哥就无四川人,至少无四川男人。大概可以这样理解。 王笛:兄弟情谊在袍哥的礼仪中非常重要。雷明远家里穷得一塌糊涂,都没钱买菜了,但是在江湖上,哪怕是没有见过面的袍哥兄弟,他都要请客。雷明远的故事可以清楚地展现出,就像你刚才说的,兄弟情谊重于一切。我在成都的时候,别人问现在四川人和袍哥还有没有关系?其实我觉得如果仔细地寻找,袍哥的习气还有的,至少还存在于日常语言之中。我们很多四川话都是袍哥语言留下来的,比如说“扎起”,遇到纠纷了,我上前帮助打架。我本人想给你“扎起”,但是别人刀一拿出来,我又退缩了,这个就叫“下趴蛋”。这种语言现在还在,过去都是袍哥用的语言。现在很多语言的使用甚至已经超出四川范围了,比如我们说的“落马”,“落马”原来是指一个袍哥兄弟死了,现在指一个贪官倒台了。这个词,现在比较正式的媒体也在使用。有人说四川人比较容易交往,是不是跟袍哥的习气有关?这个很难说,但我觉得还是有一点,重庆人豪爽的气概特别明显,也可能是受到袍哥的影响,但这个我没仔细研究过。 当你了解了中国的江湖 你也了解了中国的庙堂 许纪霖:袍哥是江湖社会的一个缩影。我也一直在想关于江湖社会的这些问题,因为要讲课。第一,你看江湖社会是反体制的,但又高度模仿体制,是超越家族、血缘关系的,但又模仿家族、血缘关系,比如称兄道弟。第二,它虽然也是作为江湖社会的反清复明,好像是反朝廷的,但是在整个一套规矩、一套规则当中。比如说,有老大,有自己独立的帮规,有自己的一套家法,有自己的一套帮会语言。这个东西好像和朝廷又是同构的。所以我就讲,江湖就是庙堂,庙堂是另一个江湖。这就意味着什么?在中国很有趣,看来是敌对的两方,实际上因为他们同构,所以他们才敌对,否则敌对不了。因为你有你的逻辑,我有我的逻辑,咱们不相干,鸡同鸭讲,不交叉。但是恰恰是同构,又彼此利益冲突的,会形成体制和反体制。但是体制和反体制里面又同构。所以我在想,袍哥当然是江湖的一个缩影。当你了解了中国的江湖,你也了解了中国的庙堂。倒过来也是一样的。 王笛:许老师刚才的那番议论,把江湖和王朝关系解释得很透。袍哥也是这样,不同公口互相之间是同样的结构、同样的信仰,但是互相之间又争斗、流血、发生暴力事件。为什么这本书讲的是暴力和秩序?一方面要维持地方秩序,一方面采用暴力的办法。袍哥成员相信超自然的力量,随身都戴护身符,怕被别人暗算。实际上他们是同类人,但是同类人经常发生暴力的行为,彼此争斗不已,这也是边缘人群和下层人群的可悲之处。 整理/雨驿 (责任编辑:admin) |