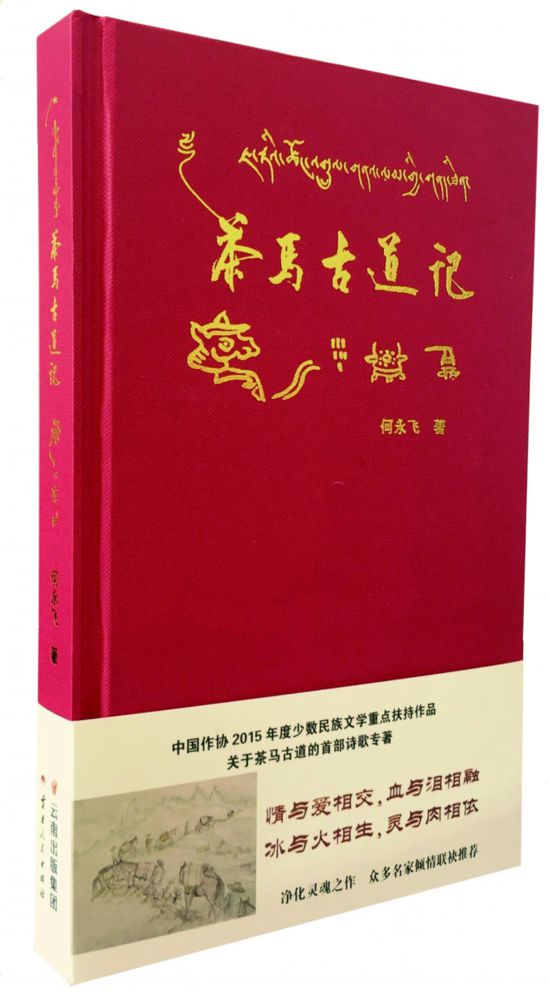

白族诗人何永飞的长诗《茶马古道记》分为“千年蹄印”、“高原魂歌”、“生命情弦”、“历史血脉”四章,对茶马古道进行诗意的抒写。诗人以古道为经,串联起千年以降各民族厚重而广博的文化历史;以古道为纬,铺展了西南边地人民瑰丽而丰富的生活画卷。将古道文化作全方位、多层次的审美观照与诗化再现,讴歌和讲述了高原之上与这条古道相关的风土人情与悲壮故事,挖掘和呈现了灵魂与个体生命相连的自然之道和神圣信仰,从而构建自己独树一帜又极富民族特色的艺术审美境界和诗歌抒情风格。 中外诗歌史上出现过很多的“行吟诗人”。他们既眷恋故乡,对本土文化有特别的亲近感,又向往远方,对异域文化有特别的新鲜感。何永飞历时两年有余,独自行走在滇藏线和川藏线上,云南的易武、鲁史、沙溪、大理、丽江、香格里拉,四川的雅安、天全、泸定、康定、理塘,以及西藏的芒康、林芝、日喀则、拉萨等地方,都见证了行吟者的脚步,承载了诗人的追问。他用双脚丈量古道的山山水水、一草一木,经历的苦难也回馈了他用生命参透的真谛。一位年轻的行吟诗人,以天马行空式的纵横捭阖,踏过悠悠古道,从历史的长河中缓缓走来,在游走中触摸诗性的大地,且歌且行,行吟在人神之间。 写长诗难,写抒情长诗更难。因为叙事长诗以人物故事来串联全篇,以情节的发展推进诗篇的完成,总有迹可循。而抒情长诗完全靠内在的情感力量推进,这就需要丰沛的永不衰竭的情感和巧妙的构思,集短制以成长篇。诗人对古道的抒写,不是凌空蹈虚地高声呼喊,不是直抒胸臆地淋漓宣泄,而是从个人感知出发,通过真切的个人体验展现,尽情地以诗行延展内心的爱。 一切优秀的诗人都致力于追求情感的纯粹与深挚,“一切好诗都是强烈情感的自然流露”。情感是诗人内在的存在方式,是诗歌艺术的外部规律和内部规律最集中的表达。诗歌内容所具有的全部形式都来源于诗情,诗情不仅是诗歌创作的原始动力,同时也是生活与艺术的中间媒介,更是一种生发感动的内驱力,是一切美好事物之源,一切真理之本,它具有一种引人向善、催人向上的精神力量。从何永飞笔下的文字里,我们可读出诗人对古道的那份博大深沉的爱。诗人怀着强烈感情,一种对于异域文化的热爱、崇敬,甚至敬畏之情,思索、解剖才会鞭辟入里。 诗人相信“真诗乃在民间”,他追寻着马帮的足迹,着力描写举世无双的自然风景,寻觅多民族异彩纷呈的代表性文化,经历其生存状态和生活方式,在游走中寄托个人身世际遇,同时寄寓对鲜活而野性的民间世界的深切体验和诸多感慨。在他艰辛又诗意的生命体验与文字建构中,闪现着现实光泽又跳跃着灵动诗心,浸润着书写者那份潜在的古道情愫。奔腾的河流、险峻的群山,传奇的人生,蜿蜒崎岖的古道都因融进了诗人强烈的主观感受而凝结成有声、有色、有形、有貌的审美形象,贯注了诗人的个性、经历和人格,同时暗含着深厚的文化底蕴,潜藏着独特的生命之流。 茶马古道沿途的自然景观是如此之美。山花烂漫、层林尽染、白雪皑皑,长长的马队随着山峦蜿蜒起伏,马蹄声和着驮铃声,伴着赶马人的吆喝声渐行渐远,悠扬高亢的赶马调在高山峡谷间回荡,葱郁茂密的原始森林,湍急奔腾的江河,清澈迷人的高原湖泊,这里山色沉静、水色透明,绝少现代文明的污染,显示着洁净和谐的原生态自然世界的色调和淳朴自然的民俗风情,呈现出清新、明朗、质朴而又沉静、和谐、阔远的风采,是一幅绝美的音乐诗画。诗人受外物感发,“心为物宰,游于象外”,他用自己的心灵去体验那弥漫于宇宙之间的生命感,体验自然山水的生命节奏与韵律,这种体验是主体对客体的直接把握与融合,是主体进入客体并与对象一同诗化的过程。 在他立足民间、紧贴生活的真诚心灵书写中,我们看到了《马锅头传奇》《三江姊妹》《阿十妹传》《古道人家》,人物、场景如此鲜活而满含诗情画意,一种浩大的生命原动力在这条古道上的绵延不绝,一切都是生机茂密和感情丰沛的。他把现实人生的思考以诗的语言、诗的情绪编织在顽强、粗粝、充满原始力的自然背景中,为一切神奇、健康、野性的自然生命而歌,表现出一种野性之美。 《茶马古道记》的真正价值不在于它对古道文化现象的展示,而在于诗人对潜藏于文化现象背后的文化精神的关注与揭示。对古道文化的优长与瘤疾生发刻骨的体验与洞察,从而对民族文化的精神实质进行宏观整体把握。他平和冷静地沉潜到宗教、政治、历史文化的根部,以紧贴大地的书写方式,将人物传奇、人情世态、人格精神还原成古朴、厚重、蕴涵着神秘原始意识的原生态文化。诗人将对世界的个人感知与民族的象征图式相互交织,个人的话语与民族共同体意识产生深深的共鸣,个人的观点与族群的视阈彼此融介。 苦难意识源于人类生命意识的自我觉醒,它作为文化创作的一个基点和立场,也反映出艺术作品在人生意识的认知和表达上所抵达的高度和深度。一个人的自我意识越强,他的苦难感受就越强。诗人“以身体之,以心验之”,在对民族历史文化的观照中渗入个人的生命体验,重新感受那段辉煌而又饱经磨难的历史,以超乎常人的毅力走遍古道,对高原生存的艰难有着切肤之痛。在诗人眼中,人类的痛苦是共同的,因此他痛众生之痛,苦众生之苦,将责任与忧患将交织,以一种全新的思维与视角重新审视民族文化诗歌的精神内涵与审美观念,获得了另一种书写的可能。何永飞是带着浪漫主义与理想主义的激情奔赴高原的,在雪域高原恶劣自然条件的磨砺中,他在享受着令人愉悦的生命灵魂之旅的同时,对于苦难依旧是“一往情深”。诗人怀着复杂的心情去歌颂他们极限生存中的坚韧顽强,在特定的文化地理环境中表达出苦难的时代特性、民族特性和文化特性。“马蹄印裂开的巨痛,无人感知/古道含冤,被推上岁月的刑场/荒草狂笑,举刀斩其腰/洪水狂笑,举刀斩其腰/推土机狂笑,举刀斩其腰……古道身首异处,高原呼吸急促”(《腰斩的古道》)。这是来自生命内核的焦灼,这种对于民族传统文化深深的忧患意识与矛盾心理跃然纸上,既基于民族的使命感,也是生于斯长于斯的故土情。他赋予了苦难以巨大的温情和悲悯,使人们在苦难面前不是黯然失色,而是面对苦难时产生对不幸命运的敬畏,还有对美好未来的期许。 何永飞的诗篇是用脚走出来的,是从心灵中自然流淌出来的,而不是坐在书斋里拼凑出来的。他以无畏的精神行走在高山雪域间,超越有限的古道,引向无垠的时空。诗人不屑于玩弄形式技巧,而致力于追求内在的精神品格。在他真诚的心灵抒写中赋予了诗歌丰厚的人文关怀,在他理性目光的关注中造就了长诗内在的思想深度,在他以苦难美铸就的审美理想中赐予了文本崇高傲岸的悲壮气象。通过恢弘的艺术建构,传承文化底蕴,彰显古道特色,延续历史文脉,创造了一个既灵动、深挚又鲜活、隽永的艺术境界,成为一种富有生命的有意味的形式。 (责任编辑:admin) |