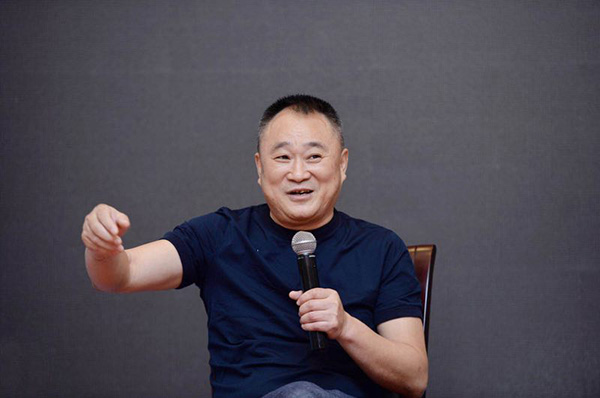

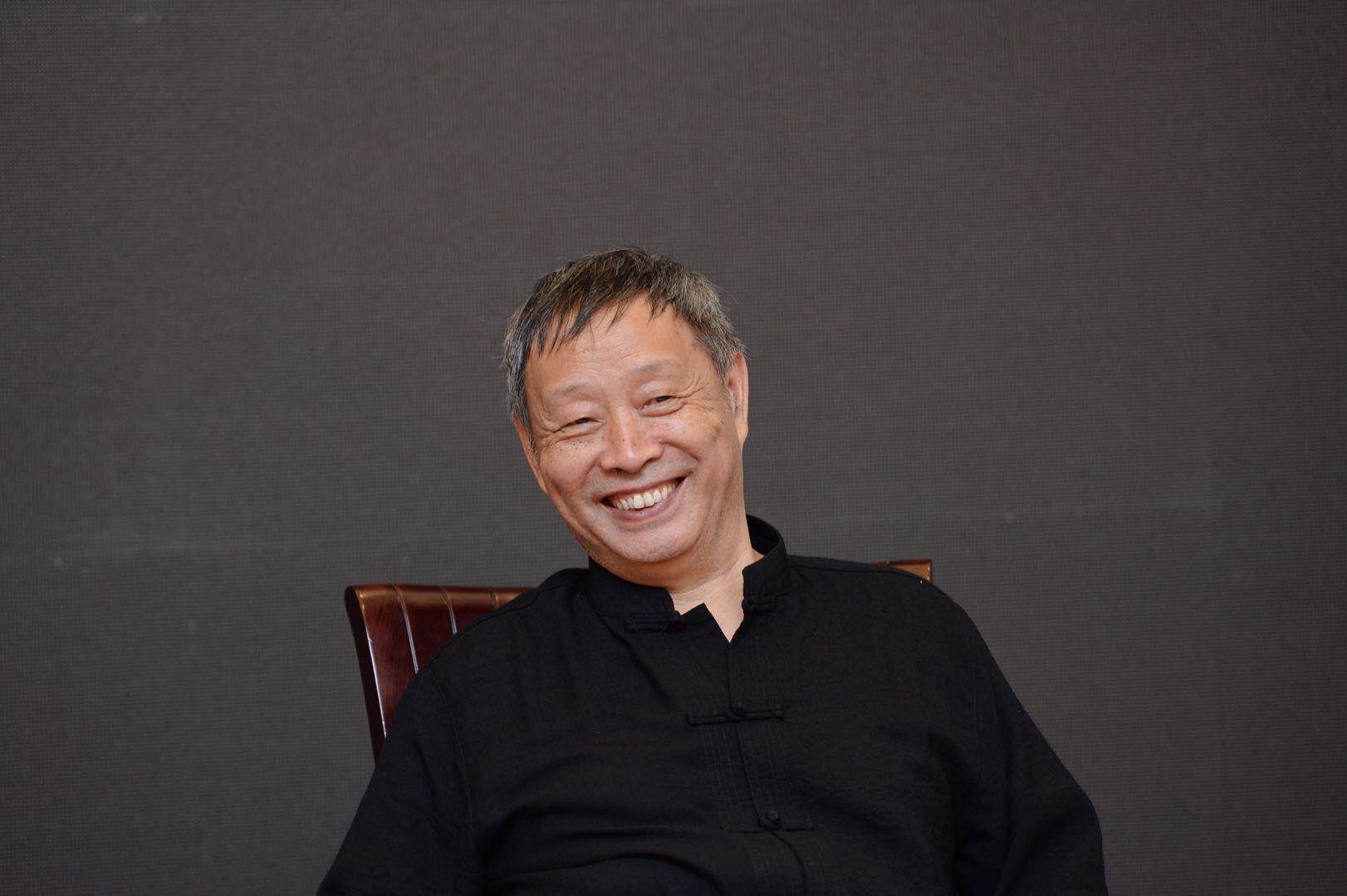

《日子疯长》发布会。 在各种意义上,龚曙光是个成功的企业家。 他是中文系科班出身,用他自己的话叫“受过严格的文学训练”,他也有过高校、文联的工作经历,一直与文字打交道。但在上世纪90年代末,他开始涉足文化产业,先是创办了《潇湘晨报》,后又当上了中南出版传媒集团股份有限公司掌舵人。2012年,他获得了CCTV第十二届中国经济年度人物。 现在他又出书了。不是那种成功学或者“商业密码”之类的,而是一本地地道道的文学作品。  龚曙光 谈起写作缘由,他说是偶然拿起了一本鲁迅先生的手稿,就想到以前的作家都是拿毛笔写字,慢下笔、谨作文,现代人则唯恐打字不快,无聊。所以他也拿毛笔写,开始时是抄文章,后来说不如自己写,于是故乡、亲友这些“生命里最底色的东西”就浮现出来了,也就成为了现在这本《日子疯长》。 在上海书展期间,《日子疯长》发布会来的人不少,不夸张地说有点火爆:友谊会堂空间不算小,但还是有不少读者、观众只能站在过道上。龚曙光说他当然知道这是韩少功、苏童为他“站台”的原因,但他也有些自信地说,“读者翻开这本书,不会说这本书对他一点儿吸引力都没有。”  韩少功 克制地书写小人物的命运 韩少功和龚曙光是同学、同乡,但他说这些年并无太多交往,所以当龚曙光把书稿大样拿给他看时,他有些诧异:你这个年度经济人物的书不是该给经济学人看吗?但是读完之后,他又惊讶又惊喜,“然后就特别感动。” “第一个是他那种悲悯的情怀,对小人物、卑微生命的关切和同情在字里行间,让我特别动容。”韩少功甚至将这种关切和同情,与自普希金开始的“人民性”相接续。“从普希金开始,俄国文学,甚至包括他们的音乐、美术,对人民、对土地的关注,是20世纪对中国文学影响最大的元素。所以在龚曙光这里,他悲悯的情怀继承了这样的传统。” 然后他还觉得,《日子疯长》里的人物塑造很成功。在韩少功看来,名头很大的作家真没几个把自己的姥姥写好的,甚至这些作家的小说也没有几个能让人记得住的人物。“龚曙光这书虽然是散文,但是人物很鲜活,栩栩如生。”他认为,龚曙光对这些人物有情感的冲动,而又能克制地输出,“以专业作家标准来看,都是让人很吃惊的。” 苏童不太写散文,也从很小就离开了乡村,但他在读《日子疯长》时,竟也读出了“感同身受”,他觉得这是特别惊喜的阅读体验。在苏童看来,龚曙光在写人物的时候,保持了一个很好的状态:“他特别松弛,所以某一个惊人的声音来到他脑子里时,他能忠实地依照记忆不加理性推导,不加太多泛滥的感性修饰把它写出来。” 之所以能写好人物,在苏童看来,因为这是龚曙光丰满的、真实的人生体验,不是编的。“我们为什么写不好人物?是因为你记忆里的那个人物是不丰满的、扁平的、抽象的,尽管你有很大的技巧,但是你无法把一个空洞无趣的人变得有趣。”所以,“从这个意义来说,特别丰富的记忆才会导致特别丰满的文字,带来丰满的形象,就像《日子疯长》里的财先生和大姑。”  苏童 故乡并不一定成为文学的“故乡” 《日子疯长》的母题之一是故乡和正在逝去的乡土。实际上,在一个快销时代,“缓慢”正愈发成为稀缺资源,也逐渐受到市场的青睐,比如木心的《从前慢》、董玉芳作词被李健唱红的《父亲的散文诗》,都是在这一背景下被召唤出来的。 在苏童看来,一个作家无论怎么折腾,写来写去终究会写到童年。“童年在什么地方,在什么时候?就在故乡。你在刚刚开始写的时候,就是以故乡为依托,故乡的人与事几乎就是你全部的写作资源。” 韩少功将故乡视为一种对初心的回望,“回望我们的童年、亲人,回望生命最开始的那个地方给我们的生命留下的最初的、美好的、纯真的印象。这里的故乡,其实是心灵的故乡。” 但在今天,用苏童的话讲,是“我们对故乡的看法正在分解”。他认为,未来故乡这个词的词义也可能会发生某种飘移。比如,对于今天京上广深的人,一说起“故乡”来就会有一种遥远的感觉。 龚曙光的故乡能够成为他的写作对象,在他看来,是一种幸运。 “每个人小时候生活的地方都是摆脱不掉的。”但龚曙光不认为,地理上的故乡就一定会成为文学上的故乡。 “少功是长沙人,他写长沙很少,写汨罗很多,汨罗是他下乡的地方,离长沙还有一两百公里,证明少功先生长大的长沙那条街,并没有完全成为他文学的故乡,而汨罗成为他文学的故乡。所以,两个‘故乡’未必是可以恰好重叠的。鲁迅先生、沈从文先生,他们的故乡和文学故乡是重叠的,我基本也重叠了,这是一种幸运。”龚曙光说道。 但他并不认为,故乡将支撑起他所有的文学创作。“可能它只是我文学的支点或者我生命的支点,就像我的脐带一样,把它剪断,我就得不到血液;但只要它不断,我也没必要在这片茶田里继续采二遍茶、三遍茶,还有更大的世界等着我去书写。” “确实写得好,先看看再说” 湖湘自古斯文鼎盛,也出草莽英雄,既有沈从文、丁玲,也有曾国藩、左宗棠,所以在龚曙光身上也兼具了野与文的两面。他的文在他的书里,而野——坦率无忌——则在发布会和访谈中充分显露。 人问他为什么要出书,他说“问得直通人心,你拿这个东西到处‘炒作’是干什么”。人人都忌讳的“炒作”二字,就这样说了出来。而当澎湃新闻记者问他,想没想到发布会来这么多人时,他又出乎记者意料地说出了韩少功、苏童“站台”的原因。 实际上为避免“站台”感,韩少功一上来就说虽有因缘,但交集不多;苏童也是先与龚曙光拉开距离,“龚曙光先生是我的新朋友,以前并不是太熟悉”,以显露自己的客观性。 但龚曙光似乎浑不在意这些。 他似乎也不在乎别人拿他的商人身份说事,因为不可避免。“我不可能让所有的人说我不是商人,我是作家;我是不是商人,跟我是不是一个作家没有关系。” “我就是一个商人,我还是一个作家。” 他觉得,唯一的办法就是有人读了去推荐,口耳相传。韩少功、苏童的经历也正好印证了这点。 和大部分人一样,苏童在阅读之前,对这本书的想象是“比较成熟的‘老干部体’”。但是几个可信的朋友一致跟他说,看后会有惊喜。“我很惊喜的是这个‘惊喜’来到了。” 韩少功读完书稿立刻就发了一条信息,给龚曙光“点赞”。后来有人说,龚曙光不就是中南传媒的老总吗?这种做生意的、当官的人也能写东西吗?韩少功说,文章确实写得好,你们先看看再说。 【对话】 澎湃新闻:从商业跨越到文学,是对文学抱有梦想吗? 龚曙光:我们那个时代的人都有这个梦,我肯定也有这个梦。如果没有这个梦,我就不报中文系了。 澎湃新闻:所以此前和文学界的距离是怎样的? 龚曙光:(从商)二十多年,我基本不跟文学界打交道。(韩)少功、张炜那么好的朋友,交道都不多。 澎湃新闻:你也做图书出版,他们的书你读过吗? 龚曙光:我在那个时候也不读。 澎湃新闻:在没有读你这本书之前,说实话,因为你从商的经历十分成功,商人的身份过于显眼,心中难免犯嘀咕。所以你如何把这种印象剥离掉,让大家关注到书的内容上去? 龚曙光:没有办法剥离。第一我不可能让所有的人说我不是商人,我是作家;第二,我是不是商人,跟我是不是一个作家没有关系。我就是一个商人,我还是一个作家。核心问题作为读者来讲,他关注的不是“你是不是一个好商人”,而是你是不是一个好作家。 如果有人读了去推荐,它就会口耳相传,很多好作家的作品不是都在书堆里没人看吗?你不能说现在流行的就是现在写得最好的书,但肯定还有一大批是被埋没了的书,这种埋没很惋惜,但也是很无奈的事。所以埋没不埋没,我实在不好讲,但它肯定不是这个时代最好的书。作为我个人来讲,我不希望它被埋没。 澎湃新闻:一般来讲,写和自己距离特别近的亲人,情感容易溢出去,但能看到你非常克制,这是不是跟你对文字的态度有关系? 龚曙光:上乘的文字就是节制,这是我对文字的基本认同。泛滥的文字也有他的好,读者可能很喜欢,但是我不喜欢。我是受过文学专业训练的人,我对文字的要求高过一般读者的要求。 第二,一个作家“话说七分”为好,为什么我会喜欢这样的东西?因为我自己读书是不看结论的。我读书是营造一个读书的环境,让我的思维能够进入思考状态,但是我往往从这个书就移出去了,由读书创造的这个思考环境,会引发我对相关和不相关问题的思考,所以对书的具体结论我是不关注的,或者说不是首先关注的。 《日子疯长》不管是从情感上还是从社会审美上,我是不给结论的。整个这个书只有关于乡土的那些篇章我略微有点儿议论,其他是没有议论、没有抒情的,我就是要通过我的故事,通过我的语言审美所搭构的这样一种情感让读者去体验,让你自己去得出一个结论。 所以在这点上,我的写作更像中国传统的写作。我说我是“一个人的文艺复兴”,我说经由五四、上达唐宋。大家可能认为这句话很大,但你自己想想我所用语言要达到的东西。比如《捕蛇者说》,它没给你什么结论,但给你的东西又多么博大。从这个角度讲,我的节制是因为我要把空间留给别人,我用70%的文字和故事,搭建这么一个空间,把30%的结论留给读者。 澎湃新闻:那读者和评论界这两方面您更希望得到哪方面的认可? 龚曙光:当然从一个作家的角度来讲,首先肯定是希望有人读他的书,但是对我来讲,但我最关注的是专业界对我的评价,这是我的身份所决定的。但是论文学,我能不能达到一个专业作家的高度,这是我所关注的。 至于读者喜不喜欢,第一我有信心,第二我也没有想让所有读者都喜欢。既然你不想搞畅销文学,你就别想要那份荣光。少功他每次都会特别强调“我讲的是真话”,这是对一个作家来讲很难得的,它确实是一份惊喜。这个社会“老干体”的东西太多了,他们就会有一种警惕。 澎湃新闻:发布会现场非常火爆,之前有预料到吗? 龚曙光:火爆有两个原因,第一是少功和苏童两个人站台,这个我还是明白的,在上海我没有那么大的号召力。第二是我认为只要读者,他翻开这本书,不会说这本书对他一点儿吸引力都没有。 澎湃新闻:早前木心的(《从前慢》、李健唱的《父亲的散文诗》,能够火起来,被认为是快销时代对缓慢生活的呼唤,你写这本书有没有这方面的考虑? 龚曙光:我一直觉得20世纪是一个太快的世纪,对人这个物种而言,造成了很多灾难性的后果,这是我们今天面临的危机。在这种情况下,我认为乡土的东西更具人性,所以我会在审美上偏向于关注卑微的生灵,我认为乡土最终的消失就是人类的消失。 第二个想法,其实人类的亲情在变得愈来愈单调,愈来愈功利,愈来愈成为我们不可依托的一份情感。为什么我这书里面有这么多亲人?除了父母之外,其他人跟我的利益关系都不大,但我为什么觉得他们值得纪念?因为他们的基本情感方式是这个社会所稀缺的。 确实我这个书里提供的东西是当下散文界里比较少的。当然当代散文界里也有好的,比如李修文的《山河袈裟》我就很喜欢。但是他们的不错,替代不了我自己对散文的认识和表达。 至于说这个社会需不需要我这一类,这肯定不是我说了算,这是读者说了算。但是从我目前反馈的情况来看,大家还是很愿意看的,读者和专业界的评价中,正面评价超过了我的预期。我本来估计总会有人质疑,你生意做得好,文学也能写好吗?我认为会有这一类表达,但是目前来讲我没有听到。 澎湃新闻: 那除了用文字去回忆、记录乡土,你自己有没有身体力行想要回到乡土去做一些事情的?之前有很多这种类似的计划,比如碧山书局。 龚曙光:当然你做一个书院可能也有点儿用,但不是做个书院就能解决的问题。因为现在文化人所做的乡土,就是符号化,很让人受不了。其实文化人在这个方面能做的事情,应该还是为人们树立一种审美的取向。 (责任编辑:admin) |