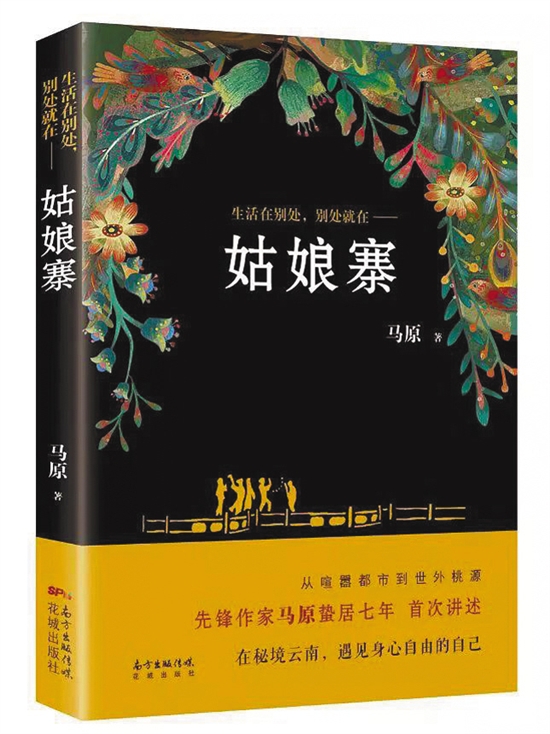

人物简介 马原,当代著名作家,曾任同济大学中文系教授。1953年出生于辽宁锦州。1982年辽宁大学中文系毕业后进藏,任记者、编辑。同年开始发表作品,著有《冈底斯的诱惑》《西海无帆船》《虚构》《牛鬼蛇神》《纠缠》《湾格花原三部曲》《我的祸福相依的日子》等。曾是先锋派文学的开拓者之一,其著名的“叙述圈套”开创了中国小说界“以形式为内容”的风气,对中国当代文学的发展产生了重要影响。 近日,马原携新作《姑娘寨》亮相南国书香节,与读者分享了他在云南秘境的生活。七年前,因一场身体的变故,马原告别了上海的讲台和书斋,远走海南、云南,最终定居在南糯山姑娘寨上。曾中断小说创作20年的马原,在姑娘寨获得了回归小说创作的力量。 壹 我没有故乡, 我寻找一个归宿作为故乡 羊城晚报:国内外许多作家写作都会以自己的故乡作为叙事的背景,您的作品却都没有选择以您的家乡辽宁锦州为背景,而是以藏区、云南为写作背景,这是为什么呢? 马原:因为我没有故乡。我出生在城市,小时候的房子半个世纪前就被拆了,街道变化也很大,你看我哪有故乡。我读中专的时候,特别羡慕家里是乡下的同学,他们会说我们屯背靠什么什么山,前面有条什么什么河,聊这些的时候他们特别开心,我就会很失落,因为我没有故乡。 故乡是指老家、过去的家,但是我把未来的家当故乡,以“故”字用在我这里是不正确的。我在西藏的时候,觉得西藏像我的第二家乡,我爱那里,就把那里当家乡去写。我总是在寻找第二故乡,或者说最后的故乡。姑娘寨其实是我最后的故乡,从一开始来到这里我就认定,这是我的终老之地,是我上辈子来过这个地方。 羊城晚报:您的第二故乡,西藏、姑娘寨给您的写作提供了素材和灵感,您认为这当中最重要的是什么? 马原:最重要的是背景不同,背景不同就带来一系列的不同。比如,我在西藏的时候,我一个汉族的背景当然与藏族不同,习俗、观念、信仰、价值观,基本上都不一样。在不一样的背景下,首先就是观念的冲撞,不同观念形成冲撞,本身就会生出故事。如果把你扔到埃塞俄比亚,这一定会生出故事的,因为你马上就面临沟通、生存、与陌生人相处的问题,故事就出来了。 我一生有两次机会面临两块宝地:一块是西藏,一块就是南糯山。这两块宝地给我相似的新鲜感,就是观念的冲撞。这对一个小说家而言,可能比对一个不是小说家的普通人来说有更多的刺激。因为这里面还有美学、哲学、信仰的冲撞。这些都是我在小说写作里格外关注的部分。 所以我说自己是幸运的。29岁去了西藏,59岁到了哈尼族的南糯山,哈尼族跟藏族又不一样。我熟悉了藏族以后,藏族不再有新鲜感了,这次又到一个完全陌生、充满新鲜感的地方。 羊城晚报:您在这个充满新鲜感的地方写出的《姑娘寨》与之前的作品相比有哪些异同? 马原:还是相同多一些。一方面有当下,一方面还有玄幻、天马行空的东西,这是小说家的天性使然,我们即使在当下也能看到别人看不到的景象。比如说在姑娘寨,村民没看到的东西我能看到,我看到几百年前僾尼人的英雄帕亚马、九十多岁的老祭司,他们都说没有,对于一个小说家来说,既然你有想象力,你就能遇到别人遇不到的人。 贰 面对死亡的态度不同,才让他们的生与我们不同 羊城晚报:请您详细说说这种冲撞在美学、哲学、信仰方面带给您的变化? 马原:人最大的问题是什么?是死亡。生存是抵御死亡的一种方式。每个人生下来的那天就是奔着死亡去的,死亡是最大的命题。 藏族人认为人死了是要上天的,所以他们举行天葬,把去世之人的肉一条条割下来喂鹰,由鹰把你躯体的碎块带到天庭。这当然是想象了,因为鹰最后还是会落下来休息,但至少鹰在那个瞬间会把人的某个部分带到天上,光是这种想象就特别壮美。 哈尼族是祖先崇拜,如果说哈尼族有神,那就是他们的鬼。汉族的概念里,神、鬼通常是一个天上、一个地下,但哈尼族的神和鬼都是死人,就是他们死去的先辈。 所以《姑娘寨》这本书的主题,其实就是死亡,是一个我们不熟悉的族群、有语言没有文字的族群,他们面对死亡的一种态度。 死亡是全人类必须面对的、最要紧的问题,不同的族群面对每个个体生命的死亡是完全不同的。就是因为面对死亡的态度不同,才让他们的生与我们的生不同。比如,哈尼族有个习俗,生了一个孩子就去栽一棵树,到这个人寿终的时候,就把那棵树砍下来掏空,两边一堵就成了这个人的独木棺。也就是说,他们生的那一刻,他们的父母就在为他们的死做准备。所以这个民族面对死亡不是恐惧,他们很从容。 哈尼族的支系僾尼人都住在山上,所以他们的坟地通常叫坟山,那里面很漂亮、很有秩序,因为他们是祖先崇拜,鬼上升到崇拜意义上的时候,鬼就被神化了。 由于宗教信仰不同,对死亡的态度就发生了逆转,这些都是冲突。 羊城晚报:您的人生经历非常丰富,50年代出生,80年代因写作声名鹊起,1991年到2011年整整二十年文坛沉寂,后来又得重病,选择归隐疗养,这些经历对您的创作有什么影响?尤其是疾病,对您的文学观乃至实际创作有什么影响? 马原:影响很大。我1991年离开小说,写作就停止了,但我不是主动停止,是被动的,想写写不出来。一直到2011年,这中间二十年我不写小说,去当学者了。2008年得了大病,这场大病让我一开始很沮丧,但是也给了我提醒:也许我的时间不是无限的,我已经进入生命的倒计时。我开始面对生命的问题,活着还是死去的问题,也就是哈姆雷特的问题。当你面对这些问题的时候,其实你已经“被哲学”了。 这场大病是生命中最大的馈赠,对我来说价值非凡,没有这场大病,我回不到小说。我经常举的例子,墨西哥作家鲁尔福写了《佩德罗·巴拉莫》,也就是拉美爆炸文学的开山之作,之后就没写了;钱钟书写出了《人鬼兽》《围城》,成名后也没再写;沈从文也是,他的小说作品止于四十年代末。几个前辈同行已经作出例子。我前面也写了20年,作品量也不少,小说也超过100多万字,甚至进了文学史,也是所谓成名了,这个时候可能多数作家都回不来,绝大多数有过中辍的都没回来,我回来了。2011年我开始写《牛鬼蛇神》,这本书是我这辈子最重要的作品,因为集纳了我三十多年来的多篇小说。这七年里我也写了好几本书,平均至少一年写一本书。 所以我个人以为生病是上天眷顾我,没有这场大病,没有对生和死那么深切的感受体会,我回不到小说来。我认为我“被哲学”的结果,打破了一个魔咒。一个成名作家如果中断写作,如果他还有可能回来,那就是上天给他一场大病。 叁 我们写作的人不关心是不是“先锋” 羊城晚报:您如何看待您的作品被贴上“先锋”的标签一事? 马原:我们写作的人不关心这个事,这些都是批评家、文学史家关心的,因为他们要有一套价值体系,要归纳、要有成果、要观照历史。观照历史本身不是小说家的事,小说家就是在自己感兴趣的领域通过虚构建起海市蜃楼,这是小说家真正关心的事情,那些主义、那些理论不是小说家的兴趣所在。 (责任编辑:admin) |