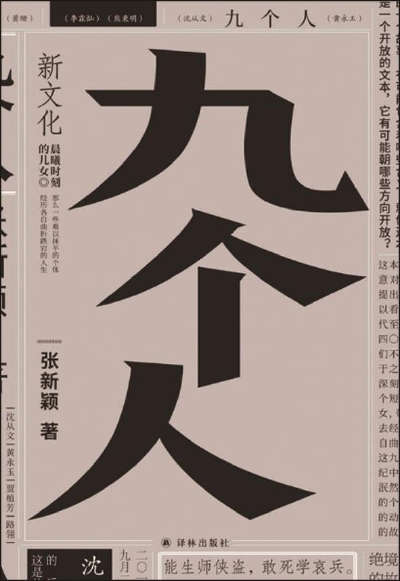

对于喜欢阅读那些具有诗属性的传记类图书的读者来说,这两年出版的人物传记图书中,不可错过的要数《沈从文的后半生》及其姊妹篇 《沈从文的前半生》了。时隔不久,张新颖先生另一本人物传记类图书《九个人》也付梓出版。这次不是“一个人”的“半生”,而是“九个人”。它们,却是同样的。 称《九个人》为人物传记,倒不如称之为“人物拾零”来得契合一些。书里讲了沈从文、黄永玉、贾植芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤、李霖灿、熊秉明这九个人一些零零碎碎的事。说是零碎,其实又恰恰是只有这些人才有这样的零碎的灵光,这些细枝末节的琐事,却也正是这一个个人物的品质、感情的不凡之处。故而,在前面谈及爱好范围时,加上“诗属性”来说这些人物传记。诗歌未必在故事上是完整的,但在语言上,在读起来甚至未必通畅的句子上,却是完整的,你读一句,便知道这是诗。 《九个人》在表达什么呢?如序中所言:“这九个人的故事,自然交织进二十世纪中国的大故事;与此同时,却并未泯然其中……不只属于大故事的动人篇章,更是独自成就的各个人的故事。”这本书,在表达“活着”。 讲述“他们”的“活着”,同时,这九位先生又不只是活着,还成为一个个“独自成就”的“故事”。为活着本身活着,尚且是难事一件。又是“故事”,自然也要区别于其他而又吸引“其他”,活成“故事”,则难上加难矣。说难,其实也不难,需要的是“独自成就各自”,这其实也不过是一个人活着的本分而已。《九个人》于我们的意义,是在阅读之中的一个比较,一代人与一代人的“活法”的比较。有的人,自己成就了自己。 这一来,倒与之前的《沈从文的后半生》及其姊妹篇有了一种一脉相续的味道。沈从文先生的活着,在于“得其自”。这本书的九个人,也不过是同样地“独自成就各自”。这样的方式并不是他们的选择,而是必然,他们就是这样活着的,他们这一代人就是如此的活着。这样的活着,体现在当时代的一部分力量在扭转个人意志时个体所做出的抗拒上。这本书,是一部活着的哀歌,你会看见不幸,许许多多的,看见痛苦,繁繁复复的。因为,我们已经不是一代人了,我们选择了一种最容易的方式活着——我们与整个时代融为了一体,无论是行为上还是观念上,我们让时代取代了自己,我们容易泛滥地哀叹了。时代与人,在一段时期内,看似是一体的,等到一段时间过去,它们之间的距离就会拉出来了,我们便能更清楚地看清这个时代,这个时代里的人,往往可惜的是,等这段距离出来以后,时代里的“人”,是一个非常少的存在,那些非常少的存在,却又非常耀眼。 书中的九位先生,或许像张新颖先生另一本书里的一首诗吧:昨天的乌鸫站在另一条颤动的长枝上……粗一声,细一声,接着婉丽跳荡……我初以为是一群鸟呼引唱答/直到去年,发现它喜欢模仿其他鸟鸣/今年我知道,天微明的时候,就是这只/包含了很多种鸟的鸟,把我吵醒……这九位先生,就是这样的 “乌鸫”,他们包含了好多种“鸟鸣”,因为他们有着自己时代的深深印记,他们却还是自己,因为那样“活着”,你要是愿意听,你也会被“叫醒”。 (责任编辑:admin) |