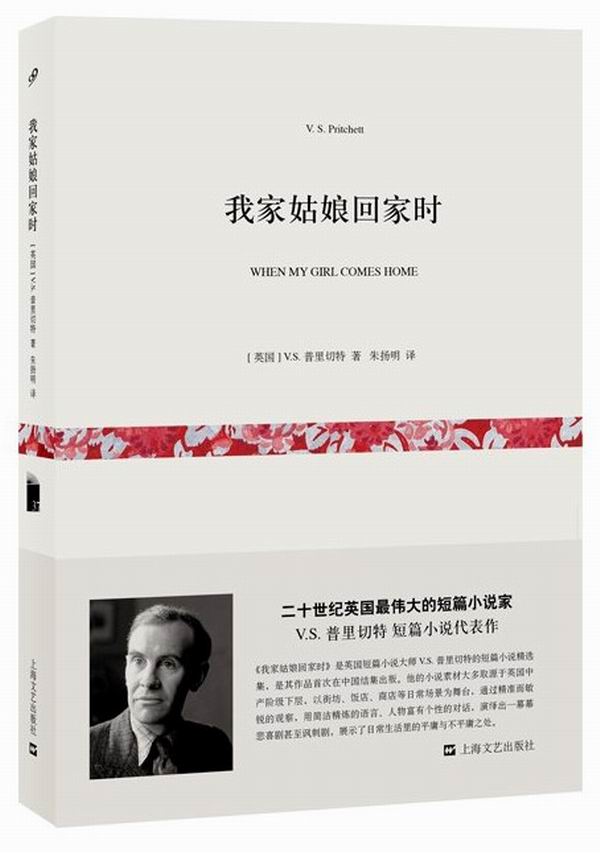

[英] V.S.普里切特,《我家姑娘回家时》,朱扬明译,上海文艺出版社2017年12月版。 为了以示敬意,应该这样开始:V.S.普里切特先生,生于1900年,1975年封爵,逝于1997年。只差三年,他就走完了整个二十世纪。普里切特被誉为二十世纪英国短篇小说大师,与他的长寿、多产和见多识广都分不开。人们对长寿者总是会给予一些善意的体贴,毕竟九十多岁时,普里切特还出版了一本短篇小说集《一个无忧无虑的寡妇》。他是一个名副其实的多面手,长篇小说、短篇小说、文学评论、游记、散文等体裁都有涉猎,说他样样精通有点过头,总体来说都干得不赖。 一 一个古董商人,总有一件宝物,会让他大多数时间里年复一年地惦记着;为了得到这件东西,他可以不惜去杀人。古董这个行业的心脏就是欲望,但是这种欲望是一个被欲望自身麻痹了的梦想。麻痹得如此之深,唯一的解脱,众人周知,只能是大难临头:破产、离婚、上法庭和死亡,牢牢攥着宝物的手,才会慢慢放松。 普里切特在短篇小说《坎伯韦尔的美人儿》里,就古董行当写出了上述一段话,看上去特别深刻,是不是很有点十九世纪小说的派头?然而普里切特不动声色地,写了一个古董商的“宝物”竟然是一个姑娘,为了得到她,耐心等待,颇费心机。为了攥住她,更是用心良苦。有心的读者不难察觉,小说家释放出的烟雾弹。这是一个狡猾的小说家,让读者在感受云山雾罩的古董幕后时,不知不觉被带进了分叉的小路。他的老谋深算在于,被误导的读者醒过神来,还能心甘情愿地跟着他走。想一想,在叙述诡计得逞后,这个小个子老头偷笑的神情。难怪他的同代人、同为小说家的尤多拉•韦尔蒂说,普里切特的小说都有一个燃烧的开头,像一团旺盛的火堆,飞溅的火花像一个个魔术戏法。 从《巴黎评论》对普里切特的访谈中,我们可以得知,他父亲是个商人,没什么艺术细胞,生意做得也不怎么样。十五岁时,父亲就把他赶去毛皮市场工作,因为父亲觉得毛皮这行大有前途。父亲显然错看了他,也许毛皮行当的确有前途,但普里切特未必有。好在普里切特的母亲,是一个讲故事的好手,善于用不同的口音和举止模仿遇见的人。这一点肯定影响了普里切特的小说创作,他就痴迷于写各色人物的对话。有的小说就以对话推进,在看似杂乱、孤立与分离的对话中,小说家的观念得以生成,当然,也有的高邈深远,我们捕捉不到。 关于短篇小说,普里切特有自己的认知。短篇小说吸引他,首先是因为短小,不像写长篇小说需要那么大的耐性。其次,短篇小说能显示出一个由很多孤立的事件组成的确定的现实观念,这对他诱惑很大。在普里切特看来,短篇小说最重要的事是细节,不是情节。情节是有用的,仅仅在于它提供了那种不是描述性的,而是推动行动发展的细节。我们可以确认,对普里切特来说,短篇小说就是细节,他是个彻底的细节主义者。 看一个作家谈论如何谈论小说,有时候比直接读他的小说,更能有效地认识他。普里切特的短篇小说观很清晰,富有严密的逻辑性。我们可以抽出关键词:孤立的事件、确定的现实观念,还有必不可少的细节。孤立的事件,我理解为生活本身的无序,事件和事件并没有不言自明的因果逻辑,可供小说家可以随意差遣,其内在的联系如何产生,并不仅仅取决于小说家高明的技巧,也取决于事件的孤立状态是否可能发生联系。至于确定的现实观念?不妨理解为,一个作家在文本中构建的清晰的自我,它由分散在情节中的细节投射而成,表现为小说家对现实生活的发现和与众不同的看法。什么又是普里切特的细节呢? 雷蒙德•卡佛帮我们找到了答案,说出了普里切特的细节观:一瞥。普里切特的小说观影响了卡佛,他接受《巴黎评论》访谈时,就提到了普里切特的名字,以示感谢。不仅如此,卡佛还有一篇文章《论写作》(On Writing),特别提到普里切特对短篇小说的定义:“Something glimpsed from the corner of the eye, in passing.”(眼角顺带一瞥)注意它首先是“一瞥”,然后,如果我们够幸运,它则能够照亮瞬间、赋予鲜活生命和更宽广的意义。卡佛强调:短篇小说写作者的任务,就是尽其所能投入这一瞥中,充分调动他的智识和文学技巧,去施展他的才华,把握认识事物本质的分寸感和妥帖感,说出他对那些事物与众不同的看法。卡佛接受了普里切特的“一瞥”,并就如何完成这一瞥,进行了技术性的提升。这神乎其神的“一瞥”,就是普里切特的细节观。卡佛的“与众不同的看法”,与普里切特的“确定的现实观念”,异曲同工。只不过卡佛似乎更为自信,也更坚定一些。 普里切特将小说细节放在了人物对话中,同对话推动情节,推进故事。他就不是一个热衷编写情节的小说家,对话把他从情节中解救出来。对话就是普里切特的诗学形式,用他自己的话说,“对话是我可干好的一件事,经常干和喜欢干的,对话是我最接近于诗的作品”。对话写得这么好,但普里切特说自己写不来舞台剧,听着就像是一种嘲讽。 (责任编辑:admin) |