|

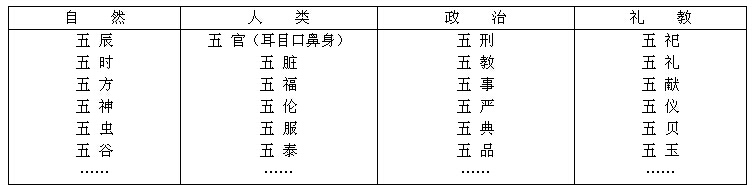

【内容提要】作者认为阴阳五行学说是中国文化的骨架。而制约着阴阳五行文化的是深嵌在民族心理深层的两个文化系统一一生殖文化和数理文化。从发源上说,阴阳文化植根于生殖文化系统,而五行文化则是由数理文化决定的。生殖文化的影响积淀于我们的民族意识和民族心理之中,对中国文化的发展起着特殊的制约作用;而数则是人们对客观事物理性而有序的认识,中国古代的“礼”即“礼数”,是数理的社会表现形式,这就是“礼”与数的内在联承。阴阳五行文化文相辉映呈现出扑朔迷离的色彩,形成了“中国人的思想律”。 生动活跃的文化现象背后往往隐藏着不易觉察的民埃文化的深层结构——文化的原始意象(Primeoraia images)。因此对文化原始意象的探索无疑有助于解开纷繁的文化之谜。阴阳五行作为中国文化的骨架,一直拨动着人们探索的心弦。但是由于这些探讨未能触及文化的深层结构,因而对阴阳五行文化的发展还不能予以圆满的解释。笔者认为,制约着阴阳五行文化的是深嵌庄民族的心理深层的两个文化系统——生殖文化与数理文化。阴阳合流是战国至秦汉间完成的。从发源上来说,阴阳文化植根于生殖文化系统,而五行文化是由数理文化决定的。本文拟从分析生殖文化与数理文化的现象人手,描述阴阳五行文化的发生发展,以就教于方家。 上 篇 阴阳作为一种抽象的哲学观念来自对许多具体可感的自然之物的抽绎。这些具体可感的自然之物在中国古代哲学里被称为“象”。《易•系辞上》说:“见乃谓之象”,“圣人有以见天下之赜,而拟诸形容,象其物宜,是故谓之象”。理性的抽象正是从人类与自然的种种具体物象中得来的。《系辞》认为这种从具体到抽象的原则是“近取诸身,远取诸物”,而阴阳观念正是“近取诸身”的结果。它是由两个形象的生殖符号—(阳)与— —(阴)来表示的。郭沫若认为阴阳“很鲜明地可以看出是生殖器崇拜的孑遗,画一以象男根,分而为二以象女阴,由此演出男女、父母、阴阳、刚柔、天地的观念”[1]。这一论证是颇为精当的。《易•系辞下》云:“乾坤,其易之门邪?乾,阳物也;坤,阴物也。”王充《论衡•顺鼓》篇谓:“男阳而女阴。”《淮南子•地形训》说:“至阴尘牡,至阳生牡。”阴阳观念是由牡牡这些性器官的模型引发的。对生殖器官的重视又直接同人类古老的生殖崇拜风俗相联系。 按照现代心理学分析,个体在一定的发展阶段总会遇到自我定义的困扰,即所谓我是什么、为何而来的认同危机。如果在更广的范围里认识这一问题会发现,每个民族在它的发展中也总是遇到这个令人困惑的问题。当思索这一问题时必然会追溯到生命的起源。因此在各民族的原始神话里最多的还是天地开辟人之产生的创世和始祖神话。象夏祖女吞月精而生禹,商祖简狄吞凤卵而生契,周族姜嫄履大人足迹而生后稷,西伯莱神话中亚当与夏娃成为人类之始祖,都反映了原始人类心理上的集体认同危机。虽然这些神话都蒙上了文明人的伪饰成分,却反映了原始人类探索生命起源的热情。在追溯生命起源过程中,人类更直接地将其归结为生殖及生殖行为。《庄子•秋水》云“人受合于阴阳”,《大宗师》谓:“阴阳于人,不翅(啻)于父母。”无论现代人采取怎样回避的态度,都不容否认生殖行为是人类存在与延继的根木方式。愈是鸿荒的远古人类愈显示出对生殖行为时浓厚兴趣。这就是人们常说的人类生殖器崇拜时期,生殖崇拜对文化产生了深刻的影响。法国冰川时期的石灰石雕象就有乳房硕大、腹部隆起的生殖女神的形象。埃及的金字塔,基督教为十字架都有明显的生殖崇拜特征。 作为人类普遍发生的生殖崇拜活动在中国文化为发展中留下了鲜明的遗迹。郭沫若曾考据祖(且)是男性生殖器的象形,有人提出异议认为祖本义是俎,但西安三店村出土的铜且,却无疑是男性生殖器的形象。祖先之祖正是由且(生殖器象形)引申出来的,示字是祭祀之“祀”字的初文,在甲骨文里上是阳具的符号,“示”字则是丄的倒悬。祭祀在人类社会早期宗教的意义是高出一切的。春秋人还说“国之大事,在祀与戎”,但是现代文明人无论如何也难以理解早期人类顶礼膜拜的竟是现代人羞于启齿的生殖器。原因很简单,在原始人的观念里男女生殖器所代表的意义又与现代有本质不同,那是原始人对生命的礼赞,对创造生命快乐的讴歌。因此表示生殖器官意义的符号都具有美好的意义。“士”字在甲骨文中是男性生殖器的象征,后来引申为男子的代称。《诗•郑风•溱洧》“维士与女,伊其相谑”,《召南•野有死麕》“有女怀春,吉士诱之”,皆是明证。而“士”作为生殖符号,与“口”相合,是吉祥之义,表示美好的事物。中国为生殖崇拜可以溯源到很早的时期。赵国华先生在对西安半坡鱼纹和各地出土的彩陶纹进行了系统的研究之后指出,半坡彩陶鱼纹具有女性生殖器的意义[2]。半坡母系氏族公社“鱼祭”祭场为模拟女阴的圆形。中国各地母系氏族公社遗址出土的祭器上所绘鱼蛙花叶等纹样均非图腾,实为女性生殖器的象征。这一受到许多专家学者称赞的发见告诉我们,在生殖器崇拜的内部也存在着一个由女胜生殖器崇拜到男性生殖器崇拜的变化过程。源远流长的生殖崇拜历史给早期人类在思维上以极大的启示,在理解世界与万物的起源时他们同样用生殖器官与生殖行为去解释世界的发生。《易•系辞》曾有个形象的说法:“天地絪缊,万物化淳;男女构精,万物化生。”天地之生正如男女媾合一样创造出万物。老子谓:“谷神不死,是谓玄牝,玄牝之门,是谓天地之根。”[3]《礼记•乐记》中说:“地气上升,天气下降,阴阳相摩,天地相荡。”《大戴礼》中说:“阳之精气曰神,阴之精气曰灵,神灵者,品物之本也。”很容易看出这都是用男女媾合之事隐喻天地交合化生万物的情景。中国的哲学素以“言近而旨远,守约而施博”[4],“其称名也小,其取类也大”[5]见称于世,所以在描述天地初生时,也是用男女交媾的“称名也小”,推而广之去概括天地化生的“取类也大”,宏大的宇宙观念肇始于自身的生殖行为。无独有偶,在另一个民族那里我们也可以找到同样的例证。纳西族神话《创世纪》如此描绘世界的产生:“很古很古的时候,天地混沌未分,东神色神在布置万物。”[6]东神色神就是男神和女神。纳西族另一部经典《动埃苏埃》则作了更具体的叙述:“上边先发出喃喃的声音,下边发出嘘嘘的声音,声音和气息结合,发生变化,出现了一个白蛋,白蛋发生变化,出现了‘精威五样’(木、火、水、土、铁)。”[7]这也是用男女性行为来隐喻世界的初生。远古人类的自然观通常是人格化的自然观。在人格化的自然里,自然的一切都被赋予人的性格和意识,万物有灵说穿了是万物有人。在原始人那里,既然人的生命源于生殖行为,那么自然万物的产生也同样被理解为生殖行为的结果。 生殖崇拜的历史至少给人们两方面的启示。第一,既然由生命的溯源和创造生命的快乐产生了对生殖器官的崇拜,那么创造了生命的祖先也应是值得崇拜的。第二,生殖行为是男女双方的行为,那么在被拟人化了的无生命世界里也一定存在着双方的原因。随着人类认识世界的深人便演绎出天地、刚柔、有无、父母等一系列对立统一的观念,阴阳正是对一系列观念的概括归纳。这样,由生殖崇拜引发的生殖文化就出现了两方面的特征。首先是对祖先神灵的敬畏,儒家不信鬼神,却对祖先格外敬重,秘密就在于此。其次,由生殖行为的男女相交导致了思维上的二元思维,从而把生殖文化推向了更为深刻的阴阳文化。一(阳)与一一(阴)虽然代表生殖器官的原始意义,但是在阴阳文化阶段,它已摒弃了具体的物象而迸人抽象的哲学思辨的深度。 系统地体现阴阳文化特色的是《易经》。以《易》为代表的阴阳文化是对生殖文化的升华。在这个升华的层次里,阴阳已不仅仅是作为生殖器官的象征而构成的天地、刚柔、有无等一系列生生不已的人类与自然法则的运动系统了。梁启超曾为在《易经》中找不到“阴阳”二字感到奇怪[8]。这未免太拘泥“名”,而忽略了“实”。其实,阴阳只是人们“一”“一一”的一种称谓,这样一对符号可以是乾坤男女也可以是泰否有无,阴阳只是一个流行的称呼。庄子说:“易以道阴阳”’[9];《说文》引秘书言曰:“日月为易,象阴阳也”;宋代朱熹更是肯定地说:“所渭‘易’只是阴阳二字”[10]。由于阴阳文化是植根于生殖器崇拜和生殖文化,所以当《易》阐述阴阳变化万物的哲学观念时,生殖器官及生殖行为的术语仍然是具有重要意义的“象”,深刻地反映着阴阳文化的内容。兹举例如下: “天地絪缊,万物化淳;男女构精;万物化生。”(《易•系辞上》) “夫乾,其静也专,其动也直,是以大生焉。夫坤,其静也翕,其动也辟,是以广生焉。”(《易•系辞下》)。 “乾元,万物资始,乃统天,云行雨施,品物流行。”(《易•乾•彖》) “天地感而万物化生。” (《易•咸•象》) “归妹,天地之大义也,天地不交而万物不兴。”(《易•归妹•彖》) 这里的“动也直”、“动也辟”、“交”、“感” “云雨”之类都是男女性行为的术语。《易传》作者通过庄严而纯洁地描述两性的交媾,借此赞美宇宙生成品物流行的伟大,并把两性的交媾推及到天地交合的广阔领域,并把对人的生殖的赞颂普及到对社会、政治、道德的产生与运动的赞颂。《易•系辞》云:“天地之大德曰生”,“生生谓之易”,这里的“生”已是天地的最高法则,生生不已的运动构成《易》的根本思想。重视生命留恋人生礼赞奔腾不息的运动对后来的中国人与中国文化的影响是极为深远的。 中国文化一直躁动着生殖文化的精神。表面上看来汉以来的中国文化讳言生殖耻言带下之事,而实际上这正好曲折地反映着崇尚生殖的潜在运动。与古罗马法典相比,中国古代刑法多了一条极其残酷的法律一一割除人的生殖器官的宫刑,而宫刑的心理基础正是由于人们对生殖及生殖器官的崇尚,惩罚人的最好方式是毁灭人最觉珍贵的东西。所以司马迁受宫刑之后才感叹“行莫丑于辱先,垢莫大于宫刑”[11]。在中国文化思想史上有重要地位的儒道两家都可以看出生殖文化的影响。 周予同教授论述儒家的生殖崇拜时指出:“在儒家的意见,以为万物的化生,人群的繁衍,完全在于生殖,倘若生殖一旦停止,则一切毁灭,那时无所谓社会,也无所谓宇宙,更无所谓讨论宇宙原理或人类法则的哲学了,所以生殖或者露骨些说‘性交’,在儒家认为是最伟大最神圣的工作。”[12]我们必须指出的是,儒家对生殖的崇拜,已不是赤裸裸地对性器官或性行为的崇拜,而是转化成对生命的崇尚与重视。这集中体现在儒家重视子嗣传承和对祖先的敬畏。孟子说:“不孝有三,无后为大,舜不告而娶为无后也。”[13]按照儒家推崇的礼节是“娶妻如之何,必告父母”。史传舜不告而娶显然是违犯礼节的。但是因为在儒家看来“男女居室,人之大伦”,不娶无子,绝祖先祀是最大的不孝,在诸项伦理道德中子嗣传承是至为重要的,因此当二者发生矛盾时“男女居室”之大伦是可以跨越“必告父母”的规范的。《诗•大雅•思齐》赞颂文王之妻太姒“太姒徽音,则百思男”,太姒多子多孙是诗人吟咏的对象。儒家不信鬼神却敬畏祖先神灵,究其原因,还是《礼记•郊特牲》的话为是:“万物本乎天,人本乎祖”,祭祀祖先是因“人本乎祖”,祖是生命的来源。《礼记•祭义》说:“筑为宫室,设为宗祧,以别亲琉远近,教民反古复始,不忘其所由生也。”“不忘其所由生”是祭祀祖先的根本目的。这同孔子“三年之丧,天下之通丧”、“子生三年然后免于父母之怀”的基本精神是一致的, 这是生殖崇拜精神在儒家思想中不自觉的流露。 比起儒家忸怩来,道家对生殖的崇拜显得率直多了。老子说:“谷神不死,是谓玄牝,玄牝之门,是谓天地之根。”“大邦者下流,天下之牝,天下之交也。牝常以静胜牡,以静为天下。”[14]他公开地用女性生殖器比喻天地之始,用生殖器官象征他鼓吹的“道”。庄子谓:“大明之上,至阳之原,窈冥之门,至阴之原”[15],“静而与阴同德,动而与阴同设”[16]。不过儒家与道家的侧重点不同。老子说:“我独异于人,而贵食母。”[17]在阴阳文化的选择中,道家更多的是主张以柔克刚,推崇阴柔之美,而儒家则髙蹈着“天行健,君子以自强不息”的阳刚之美的精神,所谓儒道互补,正是在阴阳意义上的互补。 生殖文化的影响源远流长积淀于我们的民族意识和民族心理,深深嵌人汉民族集体无意识的深层。从中国血缘宗法社会结构中,依然可以看到生殖文化精神的潜在运动。研究中国古代社会和文化的学者普遍注意到了中国宗法社会结构,这个宗法社会是以血缘关系为纽带的。宗法社会的实质是在社会政治中保待血缘关系的统一性、延续性。换句话说把生殖伦理化,把血缘政治化。姓是标明血缘关系的,因而周人认为:“同姓则同德,同德则同心,同心则同志。”[18]在宗教礼仪上也提出“周之宗盟,异姓为后”[19]。有史以来中国统治集团的继承人,都只有在同血缘的亲族中寻找,一般说来嫡生长子是合法继承人。这一传统的实质是为了保持血缘关系的纯粹性,因为从血缘上讲,长子与父亲保持最大可能的纯粹的血缘关系。在中国宗法社会里随意出人宫庭的是割除阳具的宦官,这实际上也是防止王亲的血缘里混杂异姓的血统。黑格尔在分析中国社会结构时指出:“中国纯粹建筑在这一种道德的结合上,国家的特性便是客观的家庭孝敬,中国人把自己看作是他们家庭的而同时又是国家的儿女。”[20]漫长的生殖崇拜历史和生殖文化的深远影响,我们可以简略地作如下表示:  在生殖文化系统里活跃着崇尚生命的积极人文主义精神。尼采推崇的混沌的充满活力的狄奥尼索斯的酒神精神,在中国生殖文化中可以找到知音。作为生殖文化理性概括的阴阳文化,对世界的理解一直是二元的,这对中国文化一直保持和谐中庸未陷入形而上学的绝对化恐怕也不无关系。 下 篇 在剖析阴阳五行文化时,我们注意到数在中国文化中的作用。《易•系辞》谓:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十,天数五,地数五”,“天六地五,数之常也”[21]。老子云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”在这里十个自然数并不是纯数学的计数单位,而是作为一种自然与社会的普遍法则,运用于天地观念、人之伦理、社会道德诸方面,从中我们可以看到一个建立在数理逻辑基础上的文化现象——数理文化。《左传•僖公十五年》载韩简子曰:“物生而后有象,象而后育滋,滋而后有数。”这段话正确地阐述了象与数的关系及发生。每个物体都有自己的物象,随着人类对具体物象认识的繁富,势必需要说明物象之间的关系,而物质存在关系是由数与量的组合来说明的。从发源上说阴阳文化源于象,五行文化源于数,因此五行文化当晚于阴阳观念的产生。范文澜说:“阴阳五行不是一回事,阴阳发生在前。”[22]阴阳文化把纷纭变化的世界归结为阴阳的作用,而五行则把大千世界划分为五个基本的种类,这样,混沌的世界便呈现出清晰的面貌,人们对世界的认识也从无序走向有序,而在这个过程巾起主要作用的是数。在所有的数里“五”的意义又是非常的。 九无之尊几乎成了至高无上的威严的象征。九之所以受重视因为它是九个自然数的极数。《素问•三部九侯•释九》谓:“天地之至数,始于一,终于九焉。”清人汪中《释三九》云:“一奇二偶,一二不可为数……积而至十则复归于一,十不可以为数,故九者数之终也。”所以“九”蕴涵威严与吉祥之意。要探讨“五”数之被推崇要追溯到数的产生。郭沫若认为:“数源于手,古文一二三四作一二三亖,此手指之形也。手指何以横书,曰请以手作数,于无心之间必先出右掌,倒其拇指为一,次指为二,中指为三,无名指为四,一拳为五。”[23]初民屈指而算,手是基术计数单位,手有五指,则五是一个基本数,十是二掌耳。近人刘师培从文字起源上论证:“一二三四五,铃有古文,而六字以上即无文,以为上古知五数之证。”数源于手,五为基本计数单位,还可以从罗马数字中找到例证。罗马数字一、二、三,分别作I、II、III,皆竖指之象形。任在罗马数字中作V,为手掌之象形,十字是合掌写作X。罗马数四五六七八九,分别作IV、V 、VI、VII 、VIII 、IX,皆会意于掌之加减也。后来的算筹计算法是: 在这个算筹里九个自然数也是以五之加减来表示的。 既然数源于手,手有五指,五是计数的个基本单位,那么在古人的观念里“五”便多少被赋予一些神秘的意义。这也影响到他们的思维习惯,即当他们表现已认知的事物时,喜欢把自然与社会的复杂现象纳人“五”的范畴。《易•系辞上》说:“天数五,地数五”,“天数二十有五,地数三十(五的倍数),凡天地之数五十有五”,如此“五”便成了包罗万象的神秘数字。天有五时,春夏 秋冬;地有五方,东西南北中;人有五常,仁义礼智信;官有五等,公侯伯子男;声有五音,宫商角徵羽;色有五彩,青赤黄白黑,诸如此类象五伦、五味、五官、五事等等不胜枚举。我统计了一下二十八篇《尚书》用“五”来概括事物的就有三十处之多。《国语•周语上》内史过言:“尧临民以五”。韦昭注:“丘,五年一巡狩也”,这是由于对“五”的产生和“五”所隐含的神秘意义不解所误。实际上这个“五”字是指以五为基本单位,对于自然、社会、政治、人伦的一系列认识的整理,仅仅理解为“五年一巡狩”未免过于拘泥而不合情理。《国语•齐语》记载管仲用政的情况可以旁证“尧临民以五”之所指:“管子于是制国:五家为轨,轨为之长;十轨为里,里有司;四里为连,连为之长;十里为乡,乡有良人焉;以军军令,五家为轨,故五人为伍,轨长帅之;十轨为里,故五十人为小戎。”由此我们可以看出管仲理政的实质是一个数理的运用,应用数的原理将民整理成有秩序的单位,这似乎可以作为理解“尧临民以五”的参考。以数理民的目的用《楚语》观射文的话说就是“聆是乎有天地神民类物之官,是谓五官,各司其序,不相乱也”,数的背后有一股强大的“使民不相乱”的逻揖力量。五行文化集中体现了数理的逻辑力量和理性觉醒。我们将上古社会以“五”为中心构架的文化系统加以整理,大致可以看出五行发生的轨迹。  当然可以归纳的远非如此,但即使这样伐们也可以看到以“五”为中心链条的文化现象已波及到自然、人类、社会、伦理的各个方面,在上古社会中存在着一个以五为核心的文化系统,五行是这个文化系统的最高与最终的表现形式。先秦思想家们把世界理解为五种基本因素的构成,即金木水火土。其实五种基本元素并不神秘,它是与人们日常生活密切相关的五种基本物质。因此五行又称“五材”。《左传•襄公二十七年》宋子罕说:“天生五材,民并用之,废一不可”,杜预注五材即水木金火土。《左传•昭公十一年》叔向对韩宣子言:“譬之如天,其有五材,而将用之。”五行本属以五为中心的文化系统中的一个元素,后来的思想家们将它从众多中抽绎出来升华到哲学高度,于是五行成了构成世界的主要元素。《国语•郑语》中说:“先王以土与金木水火杂,以成百物。”秦汉以来的明阳家们登峰造极把五行推广到无所不包的领域,这同原始五行学说是有质为区别的。以五为系统的文化系统可以概略地表示为: 五(数的崇拜) → 五为中心的文化系统 → 五行 → 五行文化 以五行为代表的数理文化之所以形成一个系统,这同数的本质是相关的。抛开纯数学的计算不谈,数的实质是一种秩序。要使世界从混沌到清晰,从无序到有序,必须进行数的归纳,正象我们面对一些杂乱无章的东西,要使之整齐有序,总是自觉不自觉地进行“数”的整理一样。我们常说心中有数,有数的实质即有序。所以马克思才说,任何科学只有经过数的检验才是科学的。数是人们对客观事物理性而有序的认识。因此任何一个民族理性的觉醒都伴随着对“数”的认识与掌握。在那些民智未开的原始部落里,数的概念也是相当落后的。有些民族对数的认识至今还未能超过“三”。中国的“数”产生很早。《周髀算经•卷上》说包牺“以商高善数能通乎微妙,达乎无方,无大不综,无幽不显”,而伏牺时代在中国古代神话里是作为中国人记忆起点的。在甲骨文字里已有完整的一至十的写法,另有一套天干地支的数字,即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸(天干),子丑寅卯辰巳午未申西戌亥(地支),这是用来划分时空观念的,从而把数的秩序赋于自然界。有些学者(如杨希枚、何新等)指出数字的神秘崇拜是中国文化的特点之一,在数字神秘崇拜中数作用于文化是超数学的。 在中国古代从个人的命运到平衡社会关系总秩序的“礼”都可找到数的影响。天命在中国人观念里是至关重要的,有趣的是不可抗拒的“命”,在古代典籍里与“数”是相通的。董仲舒谓:“天地之符,阴阳之符,常没于身,身犹天也,数与之相参,故命与之相连也。”[24]汉将军李广战功卓著,但久不见封,唐司马贞《史记》索隐谓:“失道见斥,数奇不封。”所谓“数奇”亦即命不佳,借助数的密码我们还发现了它与中国礼教的联系。人们现在称礼也还说“礼数”,在古代文献里“礼”有时径直称之为“数”。例: 《左传•襄公八年》:公如晋,耳听朝聘之数。 《左传•昭公三年》:今嬖宠之丧,不敢择位而数于適。 《礼记•射义》:数与祭而君有庆,数不与祭而君有让,数有庆而益地,数有让而削地。 以上所列“数”字皆作礼解。要解释这一现象必须理解礼的基本精神。用春秋人的话说“礼”的根本是“讲礼于等”,荀子认为:“君子既得其养,又好其别,曰:贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有所称者也。”[25]标明社会关系的“等”与“别”,其实质也是数的秩序,比是借用数之差别反映贵贱贫富的。《论语•八佾》记:“孔子谓季氏八佾舞于庭,是可忍孰不可忍。”孔子之所以如此动怒,并不是舞佾于庭的行动本身失礼,而是僭越了数,因为按照礼节舞佾于庭,天子用八,诸候用六,大夫用四,季氏作为大夫却用了天子的数。礼的表示形式即是数,礼是数理的社会表现形式。 任何神秘的思想一旦挖掘到它的原始意象就失去了神秘的色彩而赤裸裸地显示出事物的动因。作为原始意象的探索生命本源的生殖文化的理性认识世界的数理文化,深刻地反映着人类认识世界与改造世界的真正目的。 赘语 阴阳五行文化构成中因文化的骨架, 在它的背后活动着生殖文化与数理文化的基因。如果说生殖文化充满着奔放豪迈的酒神精神的话,那么数理文化则闪耀着日神阿波罗的理性之光。二者交相辉映呈现出扑朔迷离的色彩。阴阳五行虽然源自不同的文化系统,但它们的本质还是相通的。阴阳变化其间充满了数,天奇地偶又何尝不是阴阳?但作为两个文化系统的交流,是从战国以后邹衍为代表的阴阳家开始的,至秦汉间完成的,从而形成了“中国人的思想律”(顾颉刚语),不过,那已是笔者另文讨论的问题了。 注释: [1]郭沫若《中国古代社会研究•周易时代的社会生活》,见《郭沫若全集》历史编第一卷。 [2]1987年4月6日《理论信息报》。 [3]《老子》第六章。 [4]《孟子•尽心下》。 [5]《易•系辞》。 [6]《创世纪》,云南人民出版社1978年版,第1页 [7]杨世光整理的纳西族古典神话叙事诗《黑白之战》,又译《懂述战争》,载1980年第一期丽江《玉龙山》。 [8]梁启超《阴阳五行说之来历》,见《古史》,第五册346页 [9]《庄子•天下篇》。 [10]《朱子语类?卷六十五》。 [11]《汉书•司马迁传》。 [12]《周予同经学史论著选集》,上海人民出版社1983年版,第78页。 [13]《孟子•离娄下》。 [14]《老子•六十一章》。 [15]《庄子•在宥》。 [16]《庄子•天道》。 [17]《老子•二十章》。 [18]《国语?晋语》 [19]《左传•隐公十一年》。 [20]黑格尔:《历史哲学•中国》,商务印书馆1963年版,第165页。 [21]《国语•周语下》 [22]范文澜《与颉刚论五行说的起源》,见《古史辨》第五册641页 [23]《郭沫若全集》考古编《甲骨文研究•释五十》。 [24]《春秋繁露•人副天数》 [25]《荀子•礼论》。 (责任编辑:admin) |