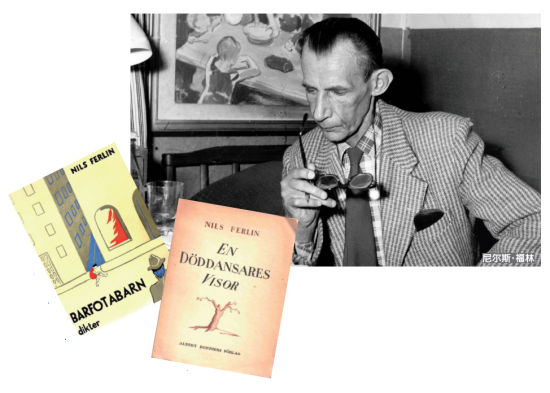

《街头小孩》瑞典文版 《忧郁者之歌》瑞典文版 尼尔斯·福林 一只放在围栏杆上的鸭头 这是我的肖像 我是谁?一个以寻常方式活着又死去的人: 一个梦想的孩子 梦着别人梦想的, 一片遗忘的脆壳 遗忘别人遗忘的, 一堆倒出的垃圾 倒出别人倒出的 失望之苦酒: 却扮着怪相,狂笑 吹嘘和喊叫:不,他妈的, 我没变脸 都说他的眼睛看来忧伤,他却说,那是因为自己笑得厉害。这个瘦削的,自嘲长了个鸭头的人,好比舞台上说唱的小丑。他生前出版了六本诗集,另有遗作一本,不算高产,却广为大众喜爱,他是瑞典被谱曲最多的诗人。 尼尔斯·福林(Nils Ferlin),1898年12月生于卡斯塔德,1961年10月逝于乌普莎拉。曾获瑞典学院颁发的贝尔曼奖等多项重要文学奖。他的父亲约翰· 福林本是《新韦姆兰报》编辑,编辑过韦姆兰省出生的文豪拉格洛夫和福楼丁的文字。1908年8月,约翰被聘为一家新办地方小报总编,欣然赴任,谁料和报纸所有人意见不合,很快失业。第二年,约翰重返卡斯塔德求助,10月被发现淹死在河里——多半是自杀。 在母亲的养育下,老师眼里的聪明学生尼尔斯· 福林于1914年中学毕业。他还没想好将来到底做什么,开始尝试不同的事:学过演艺,踢过足球,还写了不少施拉格(schlager) 音乐的歌词,这类音乐强调要有撞击人心的东西,又必须是能流行的。 因为家人移居首都,福林于1915年也来到了斯德哥尔摩,继而踏入克拉拉教堂周围的波西米亚文人圈,后来更成为其中的中心人物。克拉拉教堂紧邻中央火车站。那时,报纸靠火车运往各个城镇。克拉拉教堂一带从1871年下半年开始,逐步发展成报业聚集地,吸引了撰稿人和插画家等。这里有众多不同价位的酒吧、餐馆和咖啡室,便于文人骚客在酒水中找到灵感。斯德哥尔摩的波西米亚人喝的是酒,住的是廉价旅店,甚至露宿街边的灌木丛下。 1920年代末,福林开始写诗。他从不写父亲,甚至也不描摹河水。人们常常看见福林在瓦萨街7号,欧洲大陆风格的Cafe Cosmopolite写诗。福林兴之所至也会即席朗诵。但这并不意味着他写得草率;相反,福林工于推敲,讲究找到最合适的韵律、节奏和音色。曾经,他把诗作发给报社,一夜过后,觉得诗里说什么都少了个逗号,赶紧致电。报社方面说:不可能添加了,都印好了。福林反问:怎么就不可能? 一般认为,福林本是可以早些登上文坛的,他只是对自己过于苛刻。1930年4月,他的第一本诗集《忧郁者之歌》出版。单从书名文字的拼写看,可以直白地推出“死亡舞者之歌”的意思,所谓“死亡舞者”,实际是说,一个杀死快乐的人,一个充满愁绪的人。1933年《街头小孩》面世。或许是歌曲创作的经历,或许是其他,福林的诗与民谣有天然的连接,换句话说,以民谣为基调的福林的诗贴近心灵,易于吟咏。 1936年12月,母亲去世。福林最大的支柱和重要读者不存在了,这使他深受打击,陷入抑郁;其作品则被认为更添一道深沉。他得到出版社的奖金,赖以维系生活。1938年新诗集 《牛角框眼镜》出版,2200册在一周内销售一空。其中不少诗行传达了对母亲的深情和怀念。1944年,诗集《带着许多中国灯笼》问世。1945年,他和芬兰女子汉妮结婚,有了自己的新家,那一年他47岁。热恋时,汉妮就见证了诗人整理诗集的程序:待回复的信悉数回复,其他麻烦事也全部解决,这才开工。不再喝酒,代之以很多的咖啡。夜以继日。 瑞典作家莫贝里和福林同庚,更是亲密文友。有一回福林在一家非法酒馆给莫贝里朗诵了几首新作。几天后,莫贝里独自坐进那家酒馆,服务生朝他走来:“莫贝里先生,您是作家,您看,这是您遗忘的书稿吧?”莫贝里打开一看,认出正是福林几天前出示过的诗稿。福林以为是丢了,还没个复本。这部失而复得的诗稿就是后来的《牛角框眼镜》。 莫贝里欣赏福林的机智、真诚和活力。同时指出,福林所经历的并非无忧无虑的快乐,而是充满痛苦和烦忧;他是借强大的黑色幽默克服日常的灰暗和无聊。莫贝里曾告诉福林,有一首诗特别打动自己。福林则透露,这首诗写于教堂墓园的坡上,那是一个和煦的北国夏日。莫贝里记起那个教堂的坡上确有美丽的白桦。这首深深触动了莫贝里、更触动过很多人的诗句最终刻在福林的墓碑上: 甚至没一只灰色小鸟 于绿色的枝头吟唱 在那另外的一边 我估摸那里多半阴郁。 甚至没一只灰色小鸟 也从没一棵白桦挺立—— 但在夏天能给予的 最美的日子 发生了这事:我渴望去那里。 可能是父亲自杀的阴影,可能是母亲离世的哀伤,可能是抑郁症的侵扰,也可能只是由于生活的各种体验,总之,死亡是福林诗作的常见主题。他眼里的生和死不是截然分离的两部分。他站在生死的交界线上,对两面都抱有理解、不安和向往。认定此生之后的一切会阴郁、寂寥,甚至没一只灰鸟的歌唱;同时无法否认,自己对那以后的世界有强烈渴望,强到超越一个最美夏日的诱惑。在他看来,此生和“那一边”同等重要,他感知的不单是其中一个时空,他是挑扁担的汉子,扁担上一边挂着生,一边挂着死。 瑞典人喜爱福林,不只因为他的诗,因为他的有关“鸭头”的自嘲,也因为他的全部所建构的文化符号。福林有种奇特的平衡,在生和死,哭与笑,独处及混迹酒馆人群间的平衡。他讲述人生的脆弱、不完美和无意义,对不幸的人无比同情。他的诗是真实的、用调侃和讥刺哼出的苦闷小调。比如: 有人在上头跳舞—— 房子完全清醒,虽说时间是午夜。 我突然意识到那房顶, 我的房顶,是别人的地板。 难怪,在《牛角框眼镜》出版不久,就有人评价,在同时代人的诗歌中,还没有其他人能像福林这样,让斯特林堡在《一出梦的戏剧》的话“人真是可怜!”获得如此强烈的表达,在福林辛辣、撕裂又充满苦闷的诗歌里,辛辣和苦闷全都蒸馏成了魔法药水: 你丢了你的语词还有你的纸条, 你这生活的街头小孩。 于是你坐回店铺的台阶上 哭得那么自暴自弃。 都是些什么词—— 是长还是短, 好还是坏——那写在纸条上的? 现在好好想想吧——在我们搡开你之前, 你这生活的街头小孩 不难想象,街头小孩丢了的纸条是帮人购物的清单。空手而回将被大人责骂。而在生活店门前的台阶上的,那绝望孩子的茫然,许多人多少会有体会。一些原本写好的什么,倏忽间消失,世事变得难以掌握,更不知如何接续。 福林也针砭时弊,他说: 牡蛎、中国燕窝及未出生的羊皮外套, 岁月如何向前发展, 自亚当和夏娃, 在我主上帝前隐藏自己的羞耻! 牡蛎、中国燕窝及未出生的羊皮外套。 他还说: 你看,世界是被解释了的——在知识的光芒下 蒸发了我们所有的担心与苦痛。 现在,人的房屋相隔不远, 心与心的距离却很长。 福林一生的著述摆在书架上不足10厘米,远逊于“著作等身”。他常说:“一本诗集无需平整,就跟生活一样,有暗、有亮,不一而足。强的诗可支撑弱的。”他觉得自己的诗作并不都是一样好,有一些会流传得久些。福林没说到底哪几首更好。他说:“其实,人只该写一本书,人没那么多好说的。” 青年时代就开始的波希米亚生活让福林咖啡和烟酒不离口,身体垮了。虽说婚后得到妻子精心的呵护,但终究体弱。在生命的最后几年,他时常住院。1961年夏罹患脑溢血,10月去世。他选择葬在首都而不是故乡,愿意母亲来挨着他,将来,妻子也到他身旁。 克拉拉教堂脚下,瓦萨街边有座立像,福林正点燃一根香烟。我和立像有过一张合影。在《看得见的湖声》一书中,我写过这样的话:“一个斯德哥尔摩的平常的仲夏的白天。一位瘦削的老人照常站在闹市,嘴里叼着烟。他以这样的姿势立了许多年。铜像脚下总留着两三根烟头。在很是干净的瑞典,这烟头有些触目。铜像边有一只躺椅,路人在那儿坐着,观看其他的路人。”假如真有“穿越”,这地方或许就是已抵达彼岸的福林和此岸的交接点吧: 带着许多中国灯笼 我穿出这个世界。 它们灭了——没有声息,不被预见, 于是那美妙的一切终结。 我停下来——极度尴尬, ——一切都失了光泽! 但如今我已走过那条道路, 从无处而来 将被吹往无处, 在许多悠长的岁月里 不会有中国灯笼 这很艰难——但过得去。 (责任编辑:admin) |