|

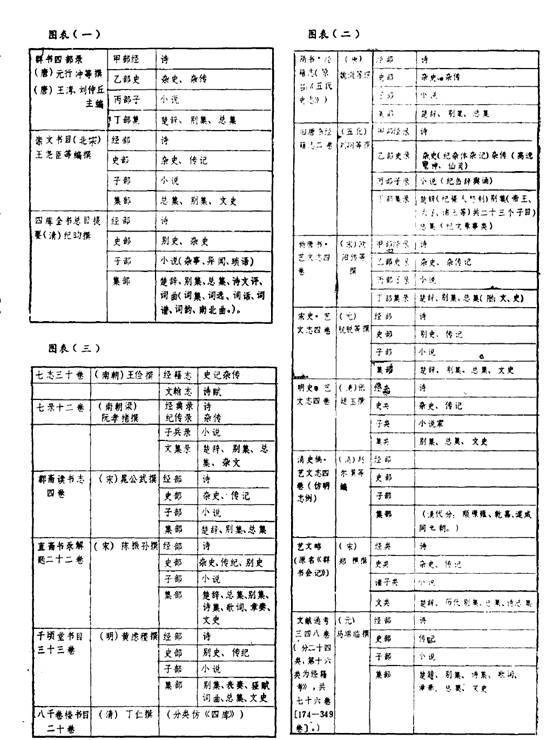

中国历代文献文学分类沿革 (一)历代王室藏书目录的文学分类 我国古代第一部综合性目录——史学家班固在《汉书·艺文志》中所保留的汉刘歆《七略》缩本来看,对文学书籍专门设立了“诗赋略,这个大部类,下设“屈原等赋、陆贾等赋、孙卿等杂赋”、“歌诗”。在“诸子略”下设立了“小说”类。但所谓“小说”,和我们今天所说的小说含义不同。 文学书籍,发展到魏晋,突破了诗赋范围,兴起了五言诗和乐府。此外,应用文和各种体裁的文章也增加了,产生了“诗文集”。这就给当时目录学家提出了新课题。晋代荀勖,在他的目录学著作《中经薄》中,改《七略》为“四部”,设立了丁部即集部一个大部类,虽然“集部”内容庞杂,但它却基本上囊括了绝大部分文学书籍。这在当时对文学与非文学界线尚不十分明晰的时代条件下,也可以说是目录学家给文学专门安排的一个大部类。此后,便标出了“别集”、“总集”的类名。荀勖在丁部(即集部)下标出了“诗赋、图赞、汲冢书”。 比《中经薄》晚五、六十年的晋代李充《四部目录》,对“诗赋”立类与荀勖相同,只是未列出“诗赋”等类名。 其他如《群书四部录》、《崇文书目》《四库全书总目提要》等,对文学书籍的分类。〔见图表①〕 (二)历代断代史和通史艺文志的文学分类 断代史艺文志,又称为史志目录或史乘目录。艺文志,或称经籍志,是史的一部分,专记图书。这种史书收入书目的办法,是班固的《汉书》所首创。由于“正史”受到历代封建统治阶级和读书人的重视,很少散亡,所以专记图书的艺文志,也得以完整地保存下来。艺文志并非每一部“正史”里都有,“二十五史”中有艺文志或经籍志的,只有《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》、《唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》、《宋史·艺文志》和《明史·艺文志》等。 东汉班固的《汉书·艺文志》,约收具有文学价值的书籍137种(诗经等6种,哲学散文4种,历史散文4种,政治经济散文3种,赋105家,小说15家),约占全部著录图书四分之一强。 其他艺文志对文学的分类。〔见图表②〕  (三)历代主要私家藏书目录的文学分类 据叶昌炽《藏书纪事诗》[1]不完全统计,从十五世纪到二十世纪初期,较著名的私人藏书家就有l,175个,其中许多人都有自己的藏书目录.在历史纪录中,我国早在第五、六世纪,就出现了私家藏书目录。历代私家藏书目录中,较重要的有王俭《七志》等五家,与文学分类有关的部类。〔见29页图表③〕 此外,清代钱曾撰的《述古堂书目》,以及清代沈复粲撰的《鸣野山房书目》,对民间通俗文学如戏曲、小说,都进行著录。从此,通俗文学开始在目录中占了一定地位,给后人提供了极为有用的参考,打破了把通俗文学拒绝于目录以外的旧传统。 清末,张之洞的《书目答问》,以及近代范希曾的《书目答问补正》五卷,把文学书籍绝大部分归入集部,约占全部书目四分之一,分楚辞、别集、总集、诗文。张氏在《书目答问略例》中说:“集部最要者”。 (四)历代专科目录的文学分类 专科目录在我国起源很早,公元前二世纪产生的第一部成形的目录——杨仆的《兵录》,便是第一部专科目录。文学专科目录,据《新唐志》记载,我国在第三世纪时,就产生了较挚虞稍早的晋代荀勖的《新撰文章家集叙》十卷(《隋书·经籍志》著录为《杂撰文章家集叙》十卷),本书虽无佚文可考,但“叙、录”二字,古义相通,可以推知它是和刘向《别录》相似的目录体例。所以,我国古代文学专科目录的渊源,开端于荀勖。及后,有挚虞的《文章志》四卷。晋末,有顾恺之的《晋文章纪》。南北朝时,宋有傅亮的《续文章志》二卷,宋明帝的《江左文章志》三卷,邱渊之的《晋义熙以来新集目录》三卷。齐、梁间,有沈约的《宋世文章志》二卷。当时,摭拾遗文,传记作者,批评著录,盛行齐、梁。因而王俭、阮孝绪先后在《七志》、《七录》中辟出了“文翰志”、“文集录”等专门类目。 专录一种作品和一代文集的,有《宋志》所载沈建的《乐府诗目录》,明代《千顷堂书目》所载《国朝名家文集目》。前者可说是收录一种文学体裁作品的专科目录的开端。姚名达先生认为,个人著作——文学别集性质的专科目录,开端于魏曹植自编的著作目录[2]。 《隋书·经籍志》“总集”中,记载了挚虞《文章流别志·论》二卷,并说:“自诗赋以下,各为条贯,合而编之。”说明这一文学著作专科目录中,原来列有类别;可惜挚虞的《文章志》等原书已佚,看不到它们对我国古代文学著作如何分类了。 总览我国古代和近代各种类型书目文献,对文学书籍的分类,比较明显的是,中国第一部目录学著作——西汉刘歆的《七略》,对文学设立了专门独立的大部类“诗赋略”。从晋荀勖的《中经簿》改“七略”为“四部”,把“诗赋”等文学著作归入“集部”后,历代沿用,直至《四库全书总目提要》,都是大同小异。其中唯独宋代郑樵的《艺文略》,不用“集部”类名,而标为“文类”,收《楚辞》、历代诗赋等文章,比较接近于《七略》对文学的立类。我国古代和近代对文学分类比较详细的书目,如郑樵的《艺文略》,“文类”大部类下,与文学有关的类目有“楚辞、诗文评、词曲(又分词集、词选、词话、词谱、词韵、南北曲”。 按现代文学观学念来看,除“诗赋略”、“集部”、“文集”以外,“六艺略”中的“诗”和“经部”中的“诗”,当然属于文学范畴。其他如“史部:杂史、杂传、传记、别史”;子部中的“小说”;集部中的“别集、总集、文史”等,从各该类目下所着录的图书来看,有许多本身就是文学著作,有些和文学有一定联系;也有若干图书并非文学著作,情况比较复杂,需要具体分析,不能一概而论。特别是“别集、总集”两个类目的图书内容包罗万象,《四库全书总目提要》“集部总叙”也说:“四部之书,别集最杂”。不能简单地把别集、总集等同于文学著作集。不能望文生义,误以为“小说”、“故事”等,就是今天的小说作品和文学故事,因为古今文学观念不同,辞义有别。 我国古代书目分类与文学有关、较为详细的《四库全书总目提要》,经部且不说,史部除“别史、杂史、传记”外,还有“杂记、游记、外记”;子部有“杂说、杂品、小说家、杂事、异闻、琐语”。但它未能摆脱中国历史上传统分类的文、史和经、文混淆,重体裁而轻作用。戏曲完全不收,不承认它们是文学。 此外,清代李慈铭撰、得到很多学者重视的读书扎记《越缦堂读书记》第八部分“文学”,分类比较详细,分为:诗经、诗文总集、诗文别集、词曲、小说、杂记、诗话、日记、尺牍。比以往的文学分类都要较为细致明确,对文学分类的概念,较之“四库”更为清楚,更为接近现代文学分类的认识。不过,日记、尺牍并不都是文学性质的,要作具体分析。 清代钱曾编的《虞山钱遵王藏书目录汇编》,尽管只是从一个藏书家偏重版本的出发点,收录了通俗小说《三国志》等,但能在该目录第十卷标出“戏曲小说”,并分为古今杂剧、曲谱、曲韵、说唱、传奇、宋人词话、通俗小说、伪书,这在他所处的那个时代来看,即使标出这样一些标题,建立这样一些文学类目,也是难能、可贵需要充分肯定他在我国文学目录学上的贡献的。 从我国历代各种书目文献所设立的类目来看,如最早的“诗赋略”,以至经部或六艺中的诗(即《诗经》),文翰志中的诗赋,子部中的小说,集部中的楚辞、骚赋、诗集、诗总集、诗评、歌词、词曲、诗文评、戏曲等,很明显,这些都是文学性质的专门类目。 此外,有一些类名看起来虽非文学,但含有文学成分,如史部中的杂史、杂传,所收图书内容,包含“委巷之说,迂怪妄诞,真虚莫测”,接近于中国古代所谓“街谈巷语,道听途说”的“小说”。杂传包含高逸、鬼神、仙灵等志怪小说。传记和别史中,也杂有类似情况。 史部中的《史记》,既是历史著作;其中一些“本纪”、“列传”等,又富有传记文学和文学散文价值。 即使在史部中的起居注类,也包含着像《穆天子传》等志怪小说作品。 甚至在章奏、表奏中,也杂有文学著作。 地理、游记中,同样包含着一些富有文学价值的著作,如《山海经》二十三卷(郭璞注)、《水经》三卷(郭璞注)、(晋)谢灵运《游名山志》一卷、(后魏)杨炫之撰《洛阳伽蓝记》,以及《徐霞客游记》等。 因此,研究中国历代书目文献对文学的分类问题,不能只着眼于表面类名,而要究其实质。 下面谈谈我国历代书目文献中,与文学有关的一些常见类名的沿革和古今含义: (一)别集、总集、文集 “别集”、“总集”的类名,在目录中最早见于南朝梁阮孝绪撰的《七录》。 《隋书·经籍志》说:“别集之名,盖汉东京之所创也。自灵均已降,属文之士众矣,然其志尚不同,风流殊别。后之君子,欲观其体势,而见其心灵,故别聚焉,名为之集。辞人景慕,并自记载,以成书部”。 又说:“总集者,以建安之后,辞赋转繁,众家之集,月以滋广,晋代挚虞,苦览者之劳倦,于是采摘孔翠,芟剪繁芜,自诗赋,各为条贯。合而编之,谓之流别。是后文集总钞,作者继轨属辞之士,以为覃奥,而取则焉。……” 阮孝绪在《七录》“自序”中说:“王(按即王俭)以诗赋之名,不兼余制,故改为‘文翰’。窃以顷世文词,总谓之集,变翰为集,于名尤显,故序文集录为内篇第四。” 《四库全书总目提要》,在经史子集四部之首,都有总序。其中“集部总叙”叙述了“文集”的原始。叙中说:“集部之目,楚辞最古,别集次之,总集次之,诗文评又晚出,词曲则其闰余也。古人不以文章名,故秦以前书无称屈原、宋玉工赋者。洎乎汉代,始有词人迹其著作,率由追录,故武帝命所忠求相如遗书,魏文帝亦诏天下上孔融文章。至于六朝,始自编次,唐末又刊版印行。夫自编则多所爱惜,刊版则易于流传,四部之书,别集最杂,兹其故欤?……” 《四库全书总目提要》的撰编者,主张只标“别集”一门,不必再分“诗集”、“文集”。卷首“凡例”中说:“又别集之有诗无文者,《文献通考》别立“诗集”一门;然则有文无诗者何不别立“文集”一门?”又说:“焦竑《国史·经籍志》多分子目,颇似饾饤为嫌。今酌乎其中,惟……集部之词曲类,各约分子目,以便检寻。其余琐节,概为删并。” 所谓别集、总集,情况复杂,按理应该对具体作者的别集进行具体分析和归类;但由于我国古代目录学家对于各个学科的范围、概念认识上不可能像今天这样明确,所以分类上就显得有些混淆不清,不免产生形式逻辑的倾向。例如《隋书·经籍志》把《汉武帝集》、《董仲舒集》、《班彪集》等著录于“旧事”类;《书目答问》将清黄宗羲的《梨洲集》、清顾炎武的《亭林文集》也都归入别集,以致政治人物、思想家和文学家、史学家等著作都混杂在一起,不能按学科体系准确分类。 现代一些图书分类法,在文学类也沿用“别集、总集”这些类名,但含义有所不同。如刘国钧编《中国图书分类法》,对“别集”的注释是:“凡一人之著作,除特种体裁文艺外,不问其为一体或众体,全集或单行著作均入别集”。并复分为“全集、选集、诗集、词集、文集”。“总集”的注释是:“凡合诸家别集而成一书者,如《汉魏六朝百·三家集》、《元四家集》等,均作为总集.兼有众体之总集如《文选》、《古文苑》等入此”。对各种文体,均设立总集与别集类同,如“诗总集、斌总集、词总集、文总集、骄文总集”[3]。 (二)小说 “小说”这个名称,在中国古代文献中,最早见于先秦时代《庄子·外物》篇:“饰小说以干县令”。我国辞书如《辞海》认为,庄周的所谓小说,即《荀子·正名》篇所说的“小家珍说”,指诸子百家的著作而言。 鲁迅在《中国小说史略》第一篇中说:“小说之名,昔者见于庄周之云‘饰小说以干县令’,然案其实际,乃谓琐屑之言,非道求所在,与后来所谓小说者固不同”。鲁迅并引用东汉桓谭《新论》所云“小说家合残丛小语,近取譬喻,以作短书,治身理家,有可观之辞”[4]。鲁迅认为:“始若与后之小说近似,然《庄子》云尧问孔子,《淮南子》云共工争帝维绝,当时亦多以为‘短书不可用’,则此小说者,仍谓寓言异记,不本经传,背于儒术者矣”。桓谭讲的似乎和后来所谓小说的概念相近,但称它为“短书”,仍含有轻视的意思。 作为文学范畴的小说,在我国向来是被歧视的,西汉刘歆的《七略》,全文虽亡,但从后汉班固的《汉书·艺文志》来看,小说列入“诸子略”,所录凡十家,而班固认为“可观者九家”,“小说则不与,然尚存于末,得十五家”。计《伊尹说》二十七篇……等共三百八十篇.据班固自注,这些书有依托古人的,有记古事的,时代均不明;也有出自汉代人之手的。鲁迅认为:托人者似子而浅薄,记事者近史而悠谬者也”[6]。现在,十五种均已不存。《汉书·艺文志》的结论是:“小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语(按:古称细米为稗。街谈巷语,是很细碎的言语。)道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥’。是以君子弗为也,然亦弗灭也,闾里小知者之所及,亦使缀而不忘,如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也”。由此可见,小说在中国古代文化中地位十分低下,是不能登大雅之堂的。 正如鲁迅所说:“史家成见,自汉迄今盖略同;目录亦史之支流,固难有超其分际者矣”[5]。自从刘歆、班固等对小说定了上述基调后,历代史学家、目录学家沿袭下来,无所变革.不论唐代魏征撰的《隋书·经籍志》,以至清代纪昀总编的《四库全书总目提要》,对于小说的论述,均袭承旧志。例如《隋书·经籍志》说:“小说者,街谈巷语之说也,《传》载舆人之颂,《诗》美询于刍荛。……孟春,徇木铎以求歌谣,巡省,观人诗以知风俗,过则正之,失则改之,道听途说,靡不毕纪,……孔子日:‘虽小道,必有可观者焉。致远恐泥’”。在小说下著录了像《琐语》(一卷,南朝梁顾协撰)、《小说》(南朝梁殷云撰)等。而对于盛行民间的宋代平话,元、明演义,书籍虽然很多,史志却一概不予著录。 清初钱曾编的《也是园书目》虽收入了通俗小说《三国志》等三种,宋人词话《灯花婆婆》等十六种,并非因为他对于文艺有什么真知灼见,不过是从一个图书收藏家偏重版本的角度,才予以著录的。 明胡应麟在《少室山房笔丛》中,把小说分为六类:“小说繁多,派别滋多,综核大凡,分为六类:一志怪,《搜神》、《述异》、《宜室》、《酉阳》之类是也;二传奇,《飞燕》、《太真》、《崔莺》、《霍玉》之类是也;三杂录,《世说》、《语林》、《琐言》、《因话》之类是也;四丛谈,《容斋》、《梦溪》、《东谷》、《道山》之类是也;五辩订,《鼠璞》、《鸡肋》、《资暇》、《辨疑》之类是也;六《箴规》,《家训》、《世范》、《劝善》、《省心》之类是也。” 清纪昀在《四库全书总目提要》中,把小说分为三派:一、叙述杂事,如《西京杂记》、《世说新语》等书是;二、记录异闻,如《山海经》、《穆天子传》、《搜神记》等书是;三、缀辑琐语,如《博物志》、《述异记》、《酉阳杂俎》等书是。 胡、纪二人对小说类型所作的分析和概括,表面上看来似乎比较详细;实际上,他们的着眼点仅偏重于形式、体裁,并未接触到小说的实质与价值这些重要的问题。 综上所述,我国旧说以为小说是琐细的记载,凡杂记、笔记以及考证事物等文字都包括在内;这和现代运用语言艺术,通过描写人物故事、刻画典型形象.反映社会生活的小说观念完全不同。 正是那些非职业史官的民间知识分子,“各记闻见,……体制不经”,“又有委巷之说,迂怪妄诞,真虚莫测”,“街说巷语,……道听途说”等等,不能列入所谓正统文学和正史的小说、杂史、传记中,却闪耀着古代文学的光辉,保存了正统文学和正史中所没有的大量珍贵文学作品和史料。封建正统派文人和正史家之所以难以理解“而俚言俗说,猥有存者”[7]。这个事实,既反映了他们轻视民间文学的偏见,又说明了他们不了解正是“街谈巷语”之类的民间文学,才有留存久远的强大生命力。 中国小说最早的起源,是上古时代的神话传说。春秋战国时代,社会制度的大变革和思想、学术界的百家争鸣,促进了寓言故事的发展。魏晋南北朝时期的志怪、志人小说中一些较好的篇章,已摆脱“残丛小语”局面,发展为粗陈梗概的小说作品。鲁迅在《中国小说的历史的变迁》中说,虽然它们“大抵一如今日之记新闻,在当时并非有意做说”,但它毕竟标志着中国小说已成为一种重要的文学体裁了。 唐代,小说开始成熟,产生了许多优秀的传奇作品。而唐以前、六朝时代的小说,大都只是一些没有结构的残丛小语式的杂记,叙事不重布局,文笔亦较简略。中国文言文短篇小说,具有艺术价值,在文学史上获得了地位,是起于唐代传奇。它建立了相当完整的短篇小说形式,由三言两语的杂记,变为复杂的故事描写,并注意结构、人物心理性格描写与形象塑造.唐代文人开始有意识地用心写作小说,小说生命由此开拓。 传奇以外,唐代还有一些笔记小说,但内容十分庞杂,小说意味远不如传奇。 宋元文言小说(即宋传奇),是唐代文言小说(即唐传奇)的继续,但比唐传奇大为逊色。而继唐代“说话”之后,继续发展起来的宋元话本,“实是小说史上的一大变迁”[8]。宋元话本,继承发展了前代说唱文学成果,确立了白话小说这种崭新的文体,在题材内容、语言运用和形式风格上,都与唐宋文言文小说显然不同,形成群众喜闻乐见的民族形式和风格,为后代通俗小说的繁荣打下了基础。 宋元笔记小说(即文言小说)数量虽多,但以鬼神怪异为主,成就不高。明清时期,出现了许多广泛流传于民间的通俗小说,如《说岳全传》、《说唐全传》、《镜花缘》、《施公案》、《海刚峰先生居官公案传》等。 近代小说,以戊戍政变(1898年)到辛亥革命(1911年)时期的成就最大,产生了大量谴责小说,比较突出的有《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》、《孽海花》、《狮子吼》、《洪秀全演义》等,无论在思想内容和艺术上,都有了明显的进步和发展。 (三)“故事” “故事”一辞,在中国古代文献中,大致有以下几种含义:1、旧业;原来的职业。‘故事”一辞,较早见于先秦时代的《商君书·垦令》:“农民无所闻变见方,则知农无从离其故事。”2、旧事。汉司马迁在《史记·太史公自序》中说:“余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也。”唐魏征等撰的《隋书·经籍志》史部“旧事”类序[9]中说:“昔者朝廷之政,发号施令,百司奉之,藏于官府,各修其职,守而弗忘.《春秋传》曰:吾视诸故府,则其事也。……汉时,肖何定律令,张苍制章程,叔孙通定仪法,条流派别,制度渐广。……晋武帝命车骑将军贾充,博引群儒,删采其要,增律十篇。其余不足经远者为法令,施行制度者为令,品式章程者为故事,各还其官府。……今据其见存,谓之旧事篇。”《隋书·经籍志》在该类中著录有《汉武帝故事》三卷、《秦汉已来旧事》十卷等书。其他如《明史·艺文志》“故事”类,著录了《为政要素》、《边事小纪》等书。 3、典故。宋欧阳修在《六一诗话》中说:“自《西昆集》出,时人争效之,诗体一变,而先生老辈患其多用故事,至于语僻难晓”。 4、成例;旧日的典章制度。《汉书·苏武传》:“卫将军张安世荐武明习故事,奉使不辱命。” 5、花样。《红楼梦》第六十一回:“吃腻了肠子,天天又闹起故事来了。”上述几种含义,都和现代文学范畴中的故事含义毫无共同之处。从历代艺文志史部“故事”类所著录的图书来看,与文学也毫不相干。 现代文学所谓故事,是指“叙事性文学作品中一系列为表现人物性格和展示主题服务的、有因果关系的生活事件,由于它循序发展,环环相扣,成为有吸引力的情节,故又称故事情节”[10]。 故事,是现代文学体裁之一如革命故事、童话故事等。它侧重于事件过程的描述,强调情节的生动性和联贯性,较适合于口头讲述。生动的故事作品中的主要人物,也能给读者留下鲜明的印象”[11]。有一些小说作品,便以故事命名。 (四)“杂史”、“杂传” 《隋书·经糟志》对于杂史的解说是:“……后汉赵晔,又为《吴越春秋》。其属辞比事,皆不与《春秋》《史记》《汉书》相似,盖率尔而作,非史策之正也。灵、献之世,天下大乱,史官失其常守。博达之士,愍其废绝,各记闻见,以备遗亡。是后群才景慕,作者甚众。又自后汉已来,学者多钞撮旧史,自为一书,或起自人皇,或断之近代,亦各其志,而体制不经。又有委巷之说,迂怪妄诞,真虚莫测。然其大抵皆帝王之事,通人君子,必博采广览,以酌其要,故备而存之,谓之杂史”[12]。 《隋书·经猎志》对于杂传的解说是:“古之史官,必广其所记,非独人君之举。……又汉时,阮仓作《列仙图》,刘向典校经籍,始作《列仙》、《列士》、《列女》之传,皆因其志尚,率尔而作,不在正史。……魏文帝又作《列异记》,以序鬼物奇怪之事,……因其事类,相继而作者甚众,名目转广,而又杂以虚诞怪妄之说。推其本源,盖亦史官之末事也。载笔之士,删采其要焉。……今取其见存,部而类之,谓之杂传”[13]。 该类著录有(晋)葛洪撰《神仙传》十卷、干宝撰《搜神记》十卷等书。 从该类所收的书目来看,如《吴越春秋》和《搜神记》二书,前者归入杂史是确切的;但后者则是魏晋志怪小说的代表,并不属于历史范畴。 此外,“起居注”,看表面类名以及艺文志中的解说,无疑,属于历史范畴,《隋书·经籍志》中说:“起居注者,录纪人君言行动止之事。……晋时,又得《汲冢书》、《穆天子传》,体制与今起居正同。盖周时内史之纪王命之副也……”[14]但正是被((隋书·经籍志》认为是起居注的《穆天子传》,在我们今天看来,却是中国古代很宝贵的文学作品。 杂史、杂传中的逸史、野史、稗史,如《海东逸史》、《明季稗史汇编》等,有许多很有文学、历史价值的著作和资料,后世有许多小说、戏曲作品往往取材于此。对于杂史、杂传类所收录的著作,需要作深入细致的分析鉴别,对内容性质各不相同的图书应区别对待。 注释: [1](清)叶昌炽撰《藏书纪事诗》七卷,叙录一卷,附:人名索引一卷。上海古典文学出版社,1958年,全书427页。 [2]据《晋书·曹志传》记载:“志,……植之孽子也。帝尝阅《六代论》,问志曰:‘是卿先王所作耶?’志时曰:‘先王有手所作目录,请归寻案’。还奏曰:‘案录无此’。”这说明曹植曾经亲自编过自己的著作目录。姚名达先生认为:“盖两汉文学侧重诗斌,个人创作尚少结集,至曹植始结集录目也。”(见姚名达著《中国目录学史》,商务印书馆,1936年8月初版,1957年3月重印第1版,第344页。)在这以前的《七略》,虽有“诗赋略”,而不载散文。 本文第(四)节说,晋代荀勖的《新撰文章家集叙》和稍后挚虞的《文章志》、晋末顾恺之《晋文章纪》,以及南湘朝时宋傅亮的《续文章志》、宋明帝《晋江左文章志》、邱渊之《晋义熙以来新集目录》,齐、梁间沈约的《宋世文章志》等,是我国较早的文学专科目录,根据有二:首先,《隋书·经籍志》“薄录篇”著录了晋代荀勖的《杂撰文章京集叙》十卷,等等,共五种。该篇明确说明,这是专门著录我国古代著作目录的一个篇章:“古者史官,既司典籍,盖有目录,以为纲纪,体制烟灭,不可复知。孔子删书,别为之序。各陈作者所由。韩、毛二诗,亦皆相类。汉时刘向《别录》,刘歆《七略》,剖析条流,各有其部,……自是之后,不能辩其流别,但记书名而已。……先代目录,亦多散亡,今总其见有,编为薄录篇。”这证明荀勖、挚虞等人的著作是目录名称,而不是一般图书。 其二,《三国志注》、《世说注》、《后汉书注》,都引过《文章志》等佚文,证明它们是中国古代文学专科目录。例如《后汉书注》的引文说:“桓麟文见在者十八篇,有碑九首诔七首,《沛相廊府君书》一首,(见《桓彬传》,可见它们确是目录体例。 [3]参见:刘国钧原编、北京图书馆修订的《中国图书分类法》,1957年5月修订第1版,第185—189页。 [4]见(梁)肖统撰:《文选》杂体诗三十首,李善注引《新论》。 [5]鲁迅著:《中国小说史略》,人民文学出版社,1952年2月重印第1版,第15页。 [6]同上书,第17页。 [7]《新唐书·艺文志》甲部经录“序”:“……然凋零磨灭,亦不可胜数,岂其华文少实,不足以行远故?而俚言俗说,猥有存者,亦其有幸不幸者欤?……”(见《新唐书》第5册,第1422页,中华书局,1975年2月第l版) [8]见:鲁迅著《中国小说的历史的变迁》。 [9]《隋书·经籍志》,见:(唐)魏征等撰《隋书》,中华书局,1973年8月第l版,第4册第967页。 [10]见:《辞海》,上海辞书出版社,1979年9月第l版,“故事”条目。 [11]同上。 [12]《隋书》第4册第962页,史部“杂史”序。 [13]《隋书》第4册第981—982页,史部“杂传”序。 [14]《隋书》第4册第966页,史部“起居注”序。 参考书目 吕绍虞编 普通目录学 武汉大学1957年8月 姚名达著 中国目录学史 商务印书馆 1936年8月初版 1957年3月重印第l版 辞海 上海辞书出版社编样出版 1979年9月第l版 (汉)班固撰《汉书·艺文志》 (唐)魏征等撰《隋书·经籍志》 鲁迅著 中国小说史略 人民文学出版社1952年2月重印第l版 北京大学中文系著 中国小说史 人民文学出版社1978年11月第l版 陈汝衡著 中国说书史 上海文艺出版社 1979年10月第l版 原载:《四川图书馆学报》1982年01期 (责任编辑:admin) |