2012年5月31日凌晨1时59分,“红学泰斗”周汝昌先生辞世,恶耗传来令我无限伤感和挽惜。伤感地是:失去了一位良师益友;挽惜地是:曾相约撰写《周汝昌评传》的意愿未在他生前完成,畄下一份沉重地愦疚。我与周先生的交谊虽不太长,但彼此都很认同,且感蚀良多。

大概是缘份吧,1998年我任《档案天地》杂志社社长时,在省社会科学院研究员、省曹雪芹研究会副会长兼秘书长好友王畅的提携下,被邀请出席了11月19日,在北京北普陀影视城召开的“红楼梦文化学术研讨会暨周汝昌先生‘红学精品集’首发式、周汝昌先生80华诞、周汝昌先生研红50周年纪念大会”。我还贸然即兴在大会组织的畄墨活动中题诗:“红研聚会到北京,普陀驻足正初冬。夕阳独步思往事,仰览曹祠意更浓。人生如梦不是夢,一部红楼一世情。儿女深情寻常事,道出人间路不平。”

会议期间,两次与周老先生合影。第一次在曹雪芹祠前,周先生居中、王畅在右、我在左(附原照)。第二次在梅园门前全体与会人员合影,周汝昌先生坐在第一排中间,我在该排最右边(附照)。由此面对面直接结识了周老先生。

这次会议共三天,畄给我印象之好之深却是终身难忘的。如今,纪念大会过去都14个年头啦,但回想那次大会的盛况﹑会议的气氛和来自全国各地二百多位红学专家﹑学者﹑爱好者的精神风貌,依然历历在目。其昭示出红学研究的广阔前景,令人鼓舞,令人振奋,使与会者充满了希望,坚定了红学和曹学研究必将有一个新的发展,进入一个新的阶段,达到一个新的高度的信念。如此团结之会﹑鼓劲之会﹑誓师之会,成为学术研究的典范。每思及此,那剪彩的热烈﹑会议的和谐﹑发言的踊跃,以及参观﹑照像﹑题诗留墨等情景,便浮现出来,使我倍感亲切和留恋。然而,令我最难忘怀和受益终身的则是会议中心人物周汝昌先生的学者风范。

周汝昌先生是我国红学研究的大师,著作等身,被国外誉为“红色中国的石头学者”。他身为中国艺术学院研究员﹑教授,第五﹑六﹑七届全国政协委员。我与周先生平素无交,这次大会是第一次见面。原以为如此高级人物“往来无白丁”,一定不好接近。事实竟出乎意料。19日上午九时,大会开幕剪彩仪式在北普陀影视城曹雪芹祠前举行,鼓乐喧天,人潮涌动,气氛异常热烈。有人指着走来身材不高也不算魁伟但却十分精神,面容清瘦谈笑风生的长者说:“那就是周汝昌。”此时此刻,我不由地萌发了与周老合个影的念头。转念一想:我与他素不相识,周老愿意吗?抱着试试看的心态,请王畅同志代为言及。岂料周老欣然同意,当即让家人搀扶着站到我与王畅中间,先是叫他的儿子,后来又由另一位同志给我们拍照。在我们之后,又有一些新老朋友、学友与之合影,他都愉快地恭候。此时,我真的体验到“相逢何必曾相识”的意味。他这种平易近人,视学人如故交的举止和神态给我留下了难以忘怀而亲近的印象。参观时,我等结伴相随,边走边看边听,有时周老还主动为人们做讲解,丝毫没有学者、大人物的架子和派头,让你如同与家人或老熟人外出浏览参观一样轻松愉快。就是会后大家合影,他也仅仅是在人们的推崇下,以一个长者的身份坐在中间,众人则随意落坐排列,自然而然地形成了孔雀开屏的场面。这与其它会议和场合那种按等级行止,对号入座,形成了鲜明的对照,人们的心情和神态自然绝然不同。整个会议自始至终,周老都不曾追求那种形式上的高贵和显赫,但他那随和、随便、平易近人的作风,留在人们心目中的形象,却愈加高大和深刻。

会后,揣着敬意我又特意拜读了一些有关周老先生的书藉,並撰稿《学者风范励后人—红学大師周汝昌侧记》,称赞周老先生平易近人、敢为天下先、矢志不移、成功不居、追求高尚、追求高尚、扶正鞭邪等优良品德。1999年,相继在《红楼》和《档案天地》杂志第四期发表。

主要内容之一:当仁不让 敢为天下先。新中国建国之后,由于历史和政治等多种原因,中国与美国、大陆与台湾的关系十分紧张,须要有破冰之旅。海峡两岸同种同族都是中华民族的子孙,如何实现交流互通当时是个棘手的问题。需要有人去“探险”,去当先行者。1980年,周先生率先以红学研究学者的身份,首次出国赴美国参加“首届国际《红楼梦》研讨会议”。当时,国内外政治形势复杂严峻,人们余悸未消,涉及外事活动十分谨慎,不敢轻易活动和发言。他却不然,不但出席会议还果敢从容地接受了“美国之音”的采访,发表了广播讲话,使全世界都听到了中国大陆学者的声音,使《红楼梦》成了海内外华人文化感情的纽带。他还真诚地称赞与会表现得宽容、大方、温和的台湾红学家潘重规先生,具有“中国学者的风度”。潘先生倍受感动,找到他,拉着他的手与之合影,十分激动地说:“周先生的赞语,比在大学给我的学位还光荣。”从此,与台湾红学家建立了学谊。就在那次会上,美国前教授Miller称周汝昌先生为“红色中国的石头学者”。《人民日报》还在头版刊发了照片消息,首次标出:这是两岸红学家的聚首——含有开辟文化交流的历史意义。

其二,矢志不移,坚韧不拔。周老早年在南开中学上学时,就与同窗好友黄裳谈论《红楼梦》:“现在开始,学好英文,要把这个书”译出来传流世界。”他还创了英文名词“红学”(Redology),意欲载入牛津字典。后来入读燕京大学西语系,初衷不改,积极创造条件着手英译《红楼梦》。1947年第一篇论文《红楼梦作者曹雪芹生卒年之新推定》发表。1953年论著《红楼梦新证》出版。1964年完成《曹雪芹》一书。文革后,已逾花甲的周先生相继出版了《恭王府考》、《石头记鉴真》、《红楼梦与中华文化》、《红楼梦的历程》、《曹雪芹新传》、《红楼梦的真故事》、《红楼艺术》等一系列专著,以及《献芹集》、《胭脂米传奇》等文集。总之,半个世纪以来,他始终未离开红学研究,始终“为芹辛苦见平生”。他目标明确、信念坚定,把整个身心都献给了红学研究。特别值得一提的是:周先生曾一度双目患黄斑部扎破,视网膜脱离,到了完全无法工作的境地,仍让子女协助着坚持红学研究和著书立说。他忠于事业,毕生追求,矢志不移,坚韧不拔的治学精神令人感动,成为激励后贤的精神支柱。

其三,功高不居 品格高尚。周老在大会第一次发言第一句就说:“各位学长、学友,以及他们所代表的单位,包括中央统战部、各学院、研究院、文化团体、学会等处,给我这样多的荣誉,使我深为感动和激动。这样高的荣誉,我何以克当。这不是我个人的荣誉,这实际是我中华伟大文星曹雪芹的荣誉赐与。”他嗓音清亮,语调真切,毫无一丝做作之态。他这种绝不贪天之功,念念不忘他人的品格,加深了我对他的崇敬。他真诚感谢每一位帮助过他的亲朋故友,指正和补充缺憾的学友、读者、出版社、编辑,乃至排字工人。他在《红楼梦新证》(增钉本)《写在卷头》的话中还说道:“有如托尔斯泰所指出的‘千千万万的工人—木匠们、瓦匠们、画家们……排字工人们—终其身至辛至苦的劳动,都是为了要满足艺术上的需要。’排这个东西的工人们,等于一字挨一句,一点挨一线地把我这拙陋的稿本重新用铅块再‘写’一遍,所费的精力,实在不下于我用笔草创。我要特别感谢他们。”他还在“后记”中写道:“全国无数读者对我表示同情、支持、勉励,而且能对我的处境和困难有所体察和理解。多年以来,我能在红学研究这一方面坚持下来,是这些各行各业,各种年龄身份的读者给了我精神力量。说真的,我内心感激他们超过了感激其它的援助。他们的一些话语,常常使我阅之目眶潮润。”正是他这种知恩必报的品德和为人处世的态度,才赢得了更多人的协助,才得成其大。周先生交谊之道和成功不居的思想,我将恪守始终。

其四,追求高尚 不修边幅。

有人说:成功、金钱和地位只体现人生追求的表层价值,人生在世是幸福与满足,最终要看他的精神世界是否富有。周先生身材不算高,衣着简朴,上身穿一件极为普通的灰色布料夹克衫,兰裤子,黑布中式鞋,头戴一顶兰色小帽,看上去与老工人别无二致,是个地道的不修边幅的人。他居住的房间里摆放着一张旧桌子,一张床和几个书架,地上堆放着一摞一摞的书、报纸和信件,十分满当。由于光线不好和地方窄小,写作时多半是把圆型饭桌支在餐厅窗户底下工作,办公条件极差。然而,他的内心世界,他的精神却是那么富有和高尚。仅以红学研究而言,他追求和研究的着眼点并非是一般小说文艺的讨论和研究,而在于中华大文化的学术事业,目的是要介绍这类西方所未知的宝贵文化,使中华文化弘扬于环球异域。所以,他以高层建瓴的多视角、多层次、全方位,对《红楼梦》和“红学”进行整体性研究。在每个选题上都在占有充分史料的基础上提出发人深思、启人心扉的真知灼见,从而登上红学研究的顶峰。他从不以生活简朴为憾,而以知识富有充实为幸事。他学的是西语,本业是翻译,却广涉史学、文学、诗词、书法,还爱好国粹京剧。可谓集多学于一身、知识渊博、才华横溢。他没有万贯家资却有万卷诗书,他的学友同好遍天下。

其五, 扶正鞭邪 爱憎分明。

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。中国正派学人藐视权贵,同情弱小,扶植新生的思想,爱憎分明的性格,在周汝昌先生身上充分地体现着。近些年,由于社会风气的嬗变,一些令人不愉快的人和事,在学术界也时有发生,学霸习气、庸俗作风又有抬头。有的人以“权力”“地位”干预学术研究,利用所控制的组织和刊物进行非难或非学术的人身攻击。对于这些周先生深恶痛绝,非但不怕、不退却,相反迎刃而上,仗义直言,用正义之剑、真理之声予以批驳、申斥、为净化学术环境创造健康、兴旺、和谐、进步的学术氛围而斗争。同时,他还不遗余力地运用个人的才智和影响支持、培育、扶植新秀。由于眼疾和年龄关系,他看书、写字都很困难,主要是靠子女的协助。但他仍然坚持听阅学友,特别是后生们给他的信稿,并努力做到回音、回信。据我所知王畅就保存着周先生一百多封这类信件。周先生的文稿不只在国家级公开报刊上发表,还有意寄给一些并不出名甚或还是内刊的《红楼》和一些学报,借以为小人物,小报刊争名争位,扶植他们茁壮成长。从他身上每每能感悟到学者所具有的品德、修养和气质,看到、学到不少难能可贵的东西,高尚的学者风范给我留下了深刻的印象惠及一生。

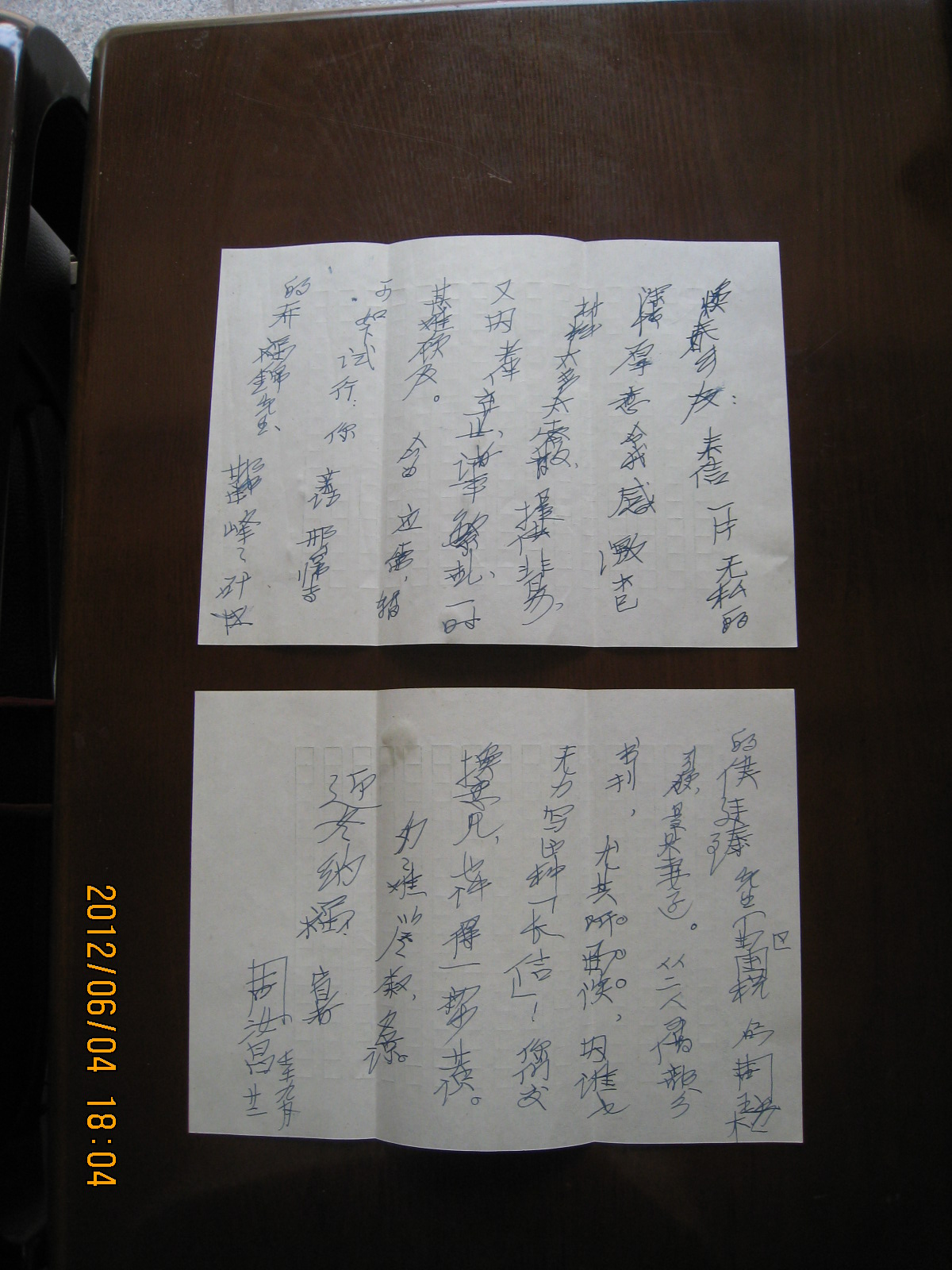

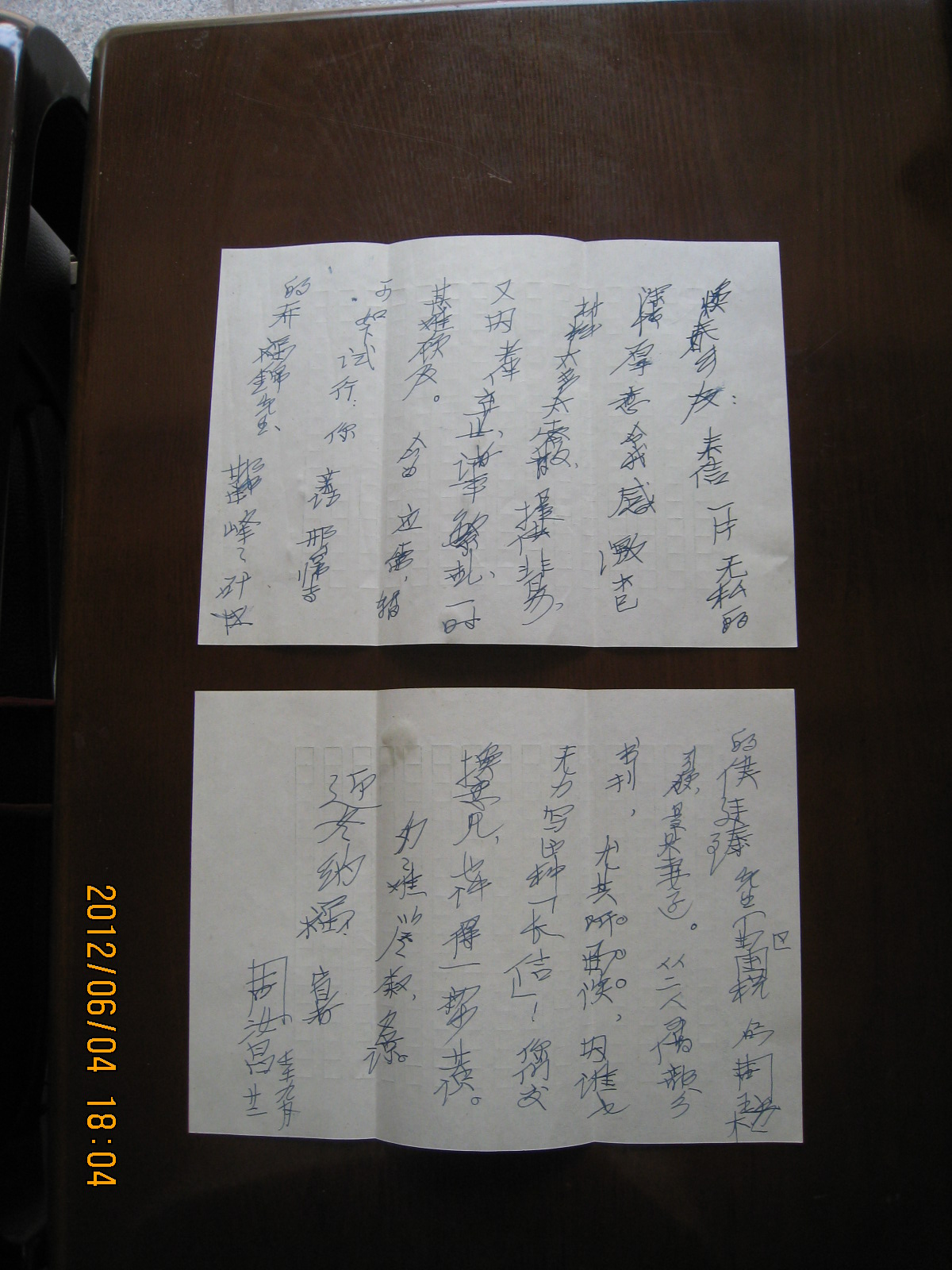

周汝昌先生得知该文后,2002年8月4日八十三岁高龄的他,在眼疾耳背的状况下,竟亲笔用八开白纸,钢笔竖写2至2.5公分大小、行距足有两公分(笔画与笔画、有的字与字竟错位相叠)题诗寄我。诗道:

知我何真切,德言感枉加。君名借嘉义,余幸焕春华。

古侠思燕赵,新庄念石家。相期瀹清茗,不第话桑麻。

兴许还是缘,2002年9月4日午饭时分,我刚打开电视拧到中央电视台10频道“百家讲坛”节目,一个熟悉的面孔突然跃入我的眼簾。定晴一看,却是周汝昌老先生正在演讲《唐诗宋词鉴赏》。那谈笑风生的场景,那一语破的的卓识,那诙谐昂扬的声调,着实引人入胜,尤令我惊喜。惊喜的是:8月4日他刚给我题的那首诗的书写状况,和8月5日我给他打过去的一个电话。电话是他女儿接的,说:“我父亲已不能接电话啦……。”连电话都不能接啦,故在我的恼海中形成他老态龙钟、举步维艰、精神衰竭已是身不由己啦。而影屏上的他竟然谈笑风生、精神极佳,出语惊人,那“雄姿英发,谈笑间强虏灰飞煙灭”的气势,简直令我不敢相信。与头脑中的阴影相比,怎不令我惊喜呢!

或许,此片拍得稍早一些,即使这样,依然令我喜出望外,深以为幸。我屏息聆听着他的讲演,回味着主持人的介绍:“今天请来的是国宝级古典文学研究家,红学专家,中国艺术研究院研究员周汝昌先生……。” 当天下午4点45分我又收看了重播,9月11日特意收看了下集。讲授虽然结隶,但“国宝”两字却刻在了我的脑海里,至今不曾“灰飞煙灭”。“国宝”的含义,主持人自有所指,人们也自会各有所思。而我则反复揣掂着“国宝”的价值和份量,体察着它的内涵。终于若有所悟—在我看来“国宝”之真谛对周先生而言可概括为:成就博大精深,人品德高望重,事业国色天香,学术独具一格。主持人介绍周老系中国艺术学院研究员、资深学者、古典文学研究家、红学专家人称泰斗,他的书法作品也独具一格。如此集诸多学识学衔殊荣于一身,岂非国宝!

2002年10月24日,有感于周老的身世经历和成就,特别是他对当代和后人的启迪作用,兼及他的身体状况,又给周汝昌先生去的信建议並拟写《周汝昌评传》。信中写道:

“自9月4日和11日,在中央电视台10频道“百家讲坛”节目看过您“唐宋诗词鉴赏”讲座之后,心里激动不已,久久不能平静。对于您的功绩、治学、为人和品德等均倍加崇敬,虽写了那篇《学者风范励后人》仍觉意犹未尽,想再写点东西,从更深、更高层次进行挖掘和评述一下您的功德,题目拟作《感悟“国宝”周汝昌》。为此,我翻阅了我这里原有的单行本《红楼梦新证》、《恭王府考》和后来华艺出版出版的六部书中,所有的前言、序,后记等。此外,还查阅了《红楼梦大辞典》有关您的辞条,以及河北省曹雪芹研究会编辑的《曹雪芹研究》上,您在河北省曹雪芹研究会成立大会上的两篇讲话。通过此番研学,虽较前又有所获,但仍感欠缺对您较为系统的了解,特别是您在日常生活、工作、交往活动中,发生的那些具体、生动、感人的情景。故去此信看看您可否再提供一些,那怕是别人或您子女整理的有关材料也好。若有,望予支持以便玉成此事。

此外,我觉得还应有一部《周汝昌评传》问世,不知您的子女、亲朋好友是否已在做此工作。希望尽快有这样一部书,作为一部学者传记流传於世,成为对您永久的纪念。请您不要把这视为个人的私事,而要当作对社会,对学界和后人留下的一份珍重的文化精神财富和宝贵遗产去对待,认真关注之。此书最好能经您亲自审阅把关,使之切合您的本色、本意。至于何时出版可另作别论。现在出更好,以后出也可,总之一定要出来才是。别不赘言。”

2002年10月27日周汝昌就编写《周汝昌评传》给我复信:

“焕春乡友:

来信一片无私的深情厚意令我感激不已,材料太多太零散,提供非易,又因老伴弃世,诸事繁乱,一时甚难顾及。今为应需,暂可如下试行:你亲询邢台师专的乔福锦先生,邯郸峰峰矿区的侯迁臻先生(曲区国税局周玉梅引领,是其妻子)。从二人可借部分书刋,尤其听面谈,因谁也无力写这种“长信”!你们交换意见,也许得一初步共识。切切难以面叙,见谅。

迎春纳福

盲者 周汝昌

壬午九月廿二

最近的两种新书受欢迎,也重要:《红楼小讲》、二、《天·地·人·我》,皆北京出版社印行。你可邮购或托人代觅。各大书店皆能有之(列为顺畅销书之榜首)。又及”

此后,因事务缠身和与相关人异地而居联系不便未及时进行。心想稍松闲点了再做此事,未料如今周老辞世离我而去竟成永诀,岂不可惜痛哉!无可奈何权以此文谢罪于地下之师友!

附件:

1、出席1998年会议与周汝昌先生在曹雪芹祠的三人合影

2、出席1998年会议与周汝昌先生在梅园的集体合影

3、周汝昌先生给王焕春复信的手迹

4、作者简介

学 者 风 范 励 后 人

——红学大师周汝昌侧记

王 焕 春

转眼间,由中央﹑省﹑市和曹雪芹祖籍河北省丰润县13个单位联合举办的“1998北京全国红楼梦文化学术研讨会暨周汝昌先生《红学精品集》首发式﹑周汝昌先生80华诞﹑周汝昌先生研红50周年纪念大会”过去已半年多了。回想那次大会的盛况﹑会议的气氛和来自全国各地二百多位红学专家﹑学者﹑爱好者的精神风貌,依然在目。其昭示出红学研究的广阔前景,令人鼓舞,令人振奋,使与会者充满了希望,坚定了红学和曹学研究必将有一个新的发展,进入一个新的阶段,达到一个新的高度的信念。如此团结之会﹑鼓劲之会﹑誓师之会,必将成为学术研究的典范.每思及此,那剪彩的热烈﹑会议的和谐﹑发言的踊跃,以及参观﹑照像﹑题诗留墨等情景,便浮现出来,使我倍感亲切和留恋。然而,令我最难忘怀和受益终身的则是会议中心人物-周汝昌先生的学者风范。

平易近人

周汝昌先生是当今我国红学研究的大师,著作等身,被国外誉为“红色中国的石头学者”。他身为中国艺术学研究员﹑教授,第五﹑六﹑七届全国政协委员。我与周先生素不相识,平素无交,这次大会是第一次见面。原以为如此高级人物“往来无白丁”,一定不好接近。事实竟出乎意料。11月19日上午九时,大会开幕的剪彩仪式在北普陀影视城曹雪芹祠庙举行。会场鼓乐喧天,人潮涌动,气氛异常热烈。有人指着走近的身材虽不算魁伟但却十分精神,面容清瘦却谈笑风生的长者说:“那就是周汝昌。”此时此刻,我不由地萌发了与周老合个影的念头。转念一想:我与他素不相识,周老愿意吗?抱着试试看的心态,请王畅同志代为言及。岂料周老欣然同意,当即让家人搀扶着站到我与王畅中间。先是叫他的儿子,后来由另一位同志给我们拍照。在我们之后,又有一些新老朋友、学友与之合影,他都愉快地恭候。此时,我真的体验到“相逢何必曾相识”的意味。他这种平易近人,视学人如故交的举止和神态给我留下了难以忘怀而亲近的印象。参观时,我等结伴相随,边走边看边听,有时周老还主动为人们做讲解,丝毫没有学者、大人物的架子和派头,让你如同与家人或老熟人外出浏览参观一样轻松愉快。就是会后大家合影,他也仅仅是在人们的推崇下,以一个长者的身份坐在中间,众人则随意落坐排列,自然而然地形成了孔雀开屏的场面。这与其它会议和场合那种按等级行止,对号入座,形成了鲜明的对照,人们的心情和神态自然也绝然不同。整个会议自始至终,周老都不曾追求那种形式上的高贵和显赫,但他那随和、随便、平易近人的作风,留在人们心目中的形象,却愈加高大和深刻。

敢为天下先

由于历史和政治等多种原因,中国与美国、大陆与台湾的关系与交往。先两岸终究要统一。这就需要有人去“探险”,去当先行者。当仁不让,敢为天下先,周老在这方面也令我钦佩。从会议发言中得知:周先生作为红学研究的学者,1980年首次出国赴美参加“首届国际《红楼梦》研讨会议”。当时,国内外政治形势复杂严峻,人们余悸未消,涉及外事活动十分谨慎,不敢轻易活动和发言。他却不然,果敢从容地接受了“美国之音”的采访,发表了广播讲话,使全世界都听到了中国学者的声音,使《红楼梦》成了海内外华人文化感情的纽带。他还真诚地称赞受到与会人 难却表现得宽容、大方、温和的台湾红学家潘重规先生,具有“中国学者的风度”。潘先生倍受感动,找到他,拉着他的手与之合影,十分激动地说:“周先生的赞语,比在大学给我的学位还光荣。”从此,与台湾红学家建立了学谊。就在那次会上,美国前教授Miller称周汝昌先生为“红色中国的石头学者”。《人民日报》还在头版刊发了照片消息,首次标出:这是两岸红学家的聚首-含有开辟文化交流的历史意义。

矢志不移

周老早年在南开中学上学时,就与同窗好友黄裳谈论《红楼梦》:“现在开始,学好英文,要把这个书”译出来传流世界。”他还创了英文名词“红学”(Redology),意欲载入牛津字典。后来入读燕京大学西语系,初衷不改,积极创造条件着手英译《红楼梦》。1947年第一篇论文《红楼梦作者曹雪芹生卒年之新推定》发表。1953年论著《红楼梦新证》出版。1964年完成《曹雪芹》一书。文革后,已逾花甲的周先生相继出版了《恭王府考》、《石头记鉴真》、《红楼梦与中华文化》、《红楼梦的历程》、《曹雪芹新传》、《红楼梦的真故事》、《红楼艺术》等一系列专著,以及《献芹集》、《胭脂米传奇》等文集。总之,半个世纪以来,他始终未离开红学研究,始终“为芹辛苦见平生”。他目标明确、信念坚定,把整个身心都献给了红学研究。特别值得一提的是:周先生曾一度双目患黄斑部扎破,视网膜脱离,到了完全无法工作的境地,仍让子女协助着坚持红学研究和著书立说。他忠于事业,毕生追求,矢志不移,坚韧不拔的治学精神令人感动,必将成为激励后贤的精神支柱。

成功不居

周老在大会第一次发言,第一句就说:“各位学长、学友,以及他们所代表的单位,包括中央统战部、各学院、研究院、文化团体、学会等处,给我这样多的荣誉,使我深为感动和激动。这样高的荣誉,我何以克当。这不是我个人的荣誉,这实际是我中华伟大文星曹雪芹的荣誉赐与。”他嗓音清亮,语调真切,毫无一丝做作之态。他这种绝不贪天之功,念念不忘他人的品格,加深了我对他的崇敬。他真诚感谢每一位帮助过他的亲朋故友,指正和补充缺憾的学友、读者、出版社、编辑,乃至排字工人。他在《红楼梦新证》(增钉本)《写在卷头》的话中说:“有如托尔斯泰所指出的‘千千万万的工人-木匠们、瓦匠们、画家们…排字工人们-终其身至辛至苦的劳动,都是为了要满足艺术上的需要。’排这个东西的工人们,等于一字挨一句,一点挨一线地把我这拙陋的稿本重新用铅块再‘写’一遍,所费的精力,实在不下于我用笔草创。我要特别感谢他们。”他还在“后记”中写道:“全国无数读者对我表示同情、支持、勉励,而且能对我的处境和困难有所体察和理解。多年以来,我能在红学研究这一方面坚持下来,是这些各行各业,各种年龄身份的读者给了我精神力量。说真的,我内心感激他们超过了感激其它的援助。他们的一些话语,常常使我阅之目眶潮润。”正是他这种知恩必报的品德和为人处世的态度,才赢得了更多人的协助,才得成其大。周先生交谊之道和成功不居的思想我将恪守始终。

追求高尚

有人说:成功、金钱和地位只体现人生追求的表层价值,人生在世是幸福与满足,最终要看他的精神世界是否富有。周先生身材不算万高,衣着简朴,上身穿一件极为普通的灰色布料夹克衫,兰裤子,黑布中式鞋,头戴一顶兰色小帽,看上去与老工人别无二致,是个地道的不修边幅的人。

他居住的房间里摆放着一张旧桌子,一张床和几个书架床,地上堆放着一摞一摞的书、报纸和信件,十分满当。由于光线不好和地方窄小,写作时他多半是把圆型饭桌支在餐厅窗户底下工作,办公条件极差。然而,他的内心世界,他的精神却是那么富有和高尚。仅以红学研究而言,他追求和研究的着眼点并非是一般小说文艺的讨论和研究,而在于中华大文化的学术事业,目的是要介绍这类西方所未知的宝贵文化。使中华文化弘扬于环球异域。所以,他以高层建瓴的多视角、多层次、全方位,对《红楼梦》和“红学”进行整体性研究。在每个选题上都在占有充分史料的基础上提出发人深思、启人心扉的真知灼见,从而登上红学研究的顶峰。他从不以生活简朴为憾,而以知识富有充实为幸事。他学的是西语,本业是翻译,却广涉史学、文学、诗词、书法,还爱好国粹-京剧。可谓集多学于一身、知识渊博、才华横溢。他没有万贯家资却有万卷诗书。他的学友同好遍天下。

扶正鞭邪

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。中国正派学人藐视权贵,同情弱小,扶植新生的思想,爱憎分明的性格,在周汝昌先生身上也有充分的显现。近些年来,由于社会风气的嬗变,一些令人不愉快的人和事,在学术界也时有发生。学霸习气、庸俗作风又有抬头。有的人以“权力”“地位”干预学术研究,利用他所控制的组织和刊物进行非难或非学术的人身攻击。对于这些,周先生深恶痛绝,非但不怕、不退却,相反迎刃而上,仗义直言,用正义之剑、真理之声予以批驳、申斥、为净化学术环境创造健康、兴旺、和谐、进步的学术氛围而斗争。同时,他还不遗余力地运用个人的才智和影响支持、培育、扶植新秀。由于眼疾和年龄关系,他现在看书、写字都很困难,主要是靠子女的协助。但他仍然坚持听阅学友,特别是后生们给他的信稿,并努力做到回音、回信。仅王畅就保存着周先生一百多封这类信件。周先生的文稿不只在国家级公开报刊上发表,还有意寄给一些并不出名甚或还是内刊的《红楼》和一些学报,借以为小人物,小报刊争名争位,扶植他们茁壮成长。这次会议仅开了几天,与周先生仅见了几面,但从他身上感悟到了作为一名学者应具有的品德、修养和气质,看到、学到了不少难能可贵的东西,特别是他高尚的学者风范给我留下了深刻的印象,必将惠及我的一生。

(责任编辑:admin) |