|

[摘要]口头程式是东巴口头及书写传统的主要表达单元。书面文本源于口头文本,为口头叙事提供提词本,书面文本在仪式中的长期口头演述结果,使演述者逐渐脱离书面文本,再度转化口头文本,大脑文本在二者的互文性转化中起了媒介作用。东巴的口头与书面互文的复合型文本又与仪式叙事中的东巴音乐、东巴绘画、东巴舞蹈、东巴工艺等多模态叙事的文本交织融汇于一体,从而体现出多元模态叙事文本的形态。 [关键词]东巴;叙事传统;口头;书面;多模态叙事 引 言 如果仅从东巴经文本类型而言,主要指由东巴象形文字书写而成的书面文本,但从东巴叙事传统的文本类型而言,又包括了口头的、舞蹈的、音乐的、绘画及工艺美术的、仪式程序的等多元形态的文本。这些多元形态的文本是如何达成有机的统一?它们之间的内部构成及相互关系又是什么?东巴叙事的文本类型研究在东巴文化研究领域中仍是一个空白。本文以东巴叙事传统中的书面与口头两个文本类型的比较研究为个案,结合东巴仪式叙事中的多元文本形态,来探讨东巴叙事文本的形态及性质,以期对东巴叙事传统的概念内涵及文化功能有个整体的认识与把握。 文本(text)是一个人类学的关键词,指语言符号系统、现象系统及其内容。有两种情况,一为语言的成分,一为超语言的成分。前者指一个句子、一本书和一个观察现象的内容所构成的认识对象,后者指话语的语义和内容所组成的记号复合体,它反映语言外的情境。这种语言外的情境因各人的情况不同而有所不同。文本有三重意义,即(1) 话语的记号系统或现象的记号系统;(2) 该系统所表述的意义系统;(3) 现象的观察者与书本的读者所了解的不同抽象记号系统。结构主义大多把文本的记号系统与所表达的意义看成平行的、固定的。 [①]朝戈金认为,任何分析对象都是文本,文本产生过程也可视为文本。在这个含义上,文本包括表述/被表述两个层面。而按口头程式理论的概念界定,文本是“表演中的创作”(composition in performance),这里是在口头诗学的形态学意义上理解“文本”的。[②]本论文中的“文本”概念所指涉及三个层面:一是基于仪式中口头演述的口头叙事文本,如东巴口诵经;二是作为口头演述提词本(prompt)的书写文本,或半口传文本,如东巴经书;三是基于整个仪式叙事层面而言的仪式叙事文本,它涵盖了仪式中的口头演述、仪式程序、仪式表演等不同层面,既包含了口头叙事与书面叙事文本,也包含了超语言的多形态的复合型文本。 一、东巴叙事传统的文本类型 东巴叙事传统的书面性与口头性关系涉及到叙事文本类型问题。约翰·麦尔斯·弗里、劳里·杭柯等学者借鉴了洛德的“表演中的创编”理论及鲍曼的“表演理论”,把史诗研究对象的文本划分为三个主要层面:一则是口头文本(或口传文本),二则是来源于口头传统的文本(或半口传文本);三则是“以传统为导向的口头文本。” 从东巴叙事文本类型来看,也具备这三个不同文本类型。有些学者注意到东巴叙事传统的重要叙事载体——东巴经籍,具有书面性与口头性的复合性特征,就把东巴叙事文本类型归到源于口头文本类型中。但从东巴叙事传统整体而言,这一划分并不涵盖东巴叙事文本的整体类型。从东巴文本类型在书写、应用情况来分析,其实涵盖了上述三种不同文本类型。笔者在下表中作了相应的归类:

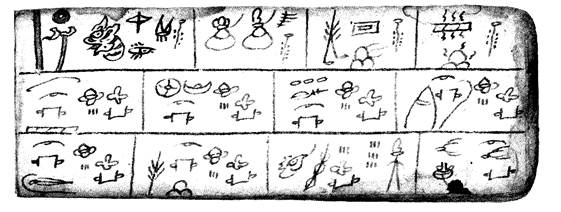

从上表中可看出,严格意义上的东巴经应为前三类,后面的“以传统为取向的文本”并不在仪式中应用,在整理过程中,东巴作为协助人员参与整理,但主体以研究人员为主,阅读者也多为研究者及相关兴趣爱好者,这一类经书因整理者对东巴文化知识掌握程度及主观价值评判不同,存在“再度格式化”问题。[③]东巴经在东巴仪式应用中应分为口诵东巴经与东巴经书两类,这在东巴祭司中有着明确的分类,如前者称为“kho³³by³¹tɕy³¹”(口诵经),“the³³ɣɯ³³by³¹tɕɣ³¹”(书本诵经)。前者没有具体的经书,都是由东巴口头吟诵为主,如戈阿干搜集整理的《祭天古歌》中的“祭天口诵篇”就完整记录了祭天仪式上口头吟诵的口诵经内容,其内容涉及到了祭天仪式的主要程序过程。另外,在一些东巴经书缺失、东巴文化传统剧烈变迁的地区存在着大量的东巴口诵经,如西藏昌都地区的盐井纳西族乡的东巴仪式以口诵经形式进行,在泸沽湖区域的摩梭人的达巴也只有口诵经。口诵经在祭天仪式中得到保留,说明了祭天仪式的叙事传统最初是以口诵经为主的,经书文本是后期才产生的,二者同时并存在祭天仪式中,也说明了祭天对纳西族传统文化的深远影响。但绝大部分的东巴经是以书面文本而存在,这些经书源于初期的口诵经,经过历代东巴的整理书写而成,用于仪式中的演述,所以明显带有“半口传文本”的特点。 表格中多了一个增加项——“以仪式表演为取向的文本”,这是基于这些经书与前两种文本类型的不同特点而设立的,这些经书大多以韵文体形式书写而成,但并不在仪式中吟诵,而是东巴学徒学习东巴画、东巴舞、东巴程序规程时的“教科书”,由东巴师傅边念诵边进行具体的画法、舞步、程序设置的指导,而这类文本内容用途不是念诵,而是通过具体的形体语言,如绘画、雕塑、跳舞来进行仪式表演;这些“以仪式为取向的文本”同样具有叙事文本的特征,因为它们与仪式中的叙事内容是内在统一的,譬如,东巴舞谱《什罗舞》,通过东巴象形文字完整记录了超度仪式上需要跳的13个不同舞种,这13个舞种按东巴经书《什罗传略》叙事逻辑分别记录了“什罗出生”、“什罗学走路”、“什罗学艺”、“什罗杀魔”、“什罗受难”、“招魂”、“接魂”、“送魂”等程序舞。如果说《什罗传略》通过东巴口头演述达成仪式叙事,而《什罗舞》则通过舞蹈语言完成有关什罗生平的仪式叙事。东巴画同样也是通过绘画语言来达成仪式叙事,《神路图》中的地狱、人间、天堂三界内容是超度仪式中必然经历的三个历程,举行仪式时,东巴手持油灯,从《神路图》的最下方——地狱开始,然后依次向人间、天堂的画面上慢慢移动,口中念诵不同界域的内容,象征把死者的灵魂从地狱超度到天堂。从这个意义上,东巴画、东巴舞以及仪式程序中的行为表演,与口头演述一同构成了完整的仪式叙事。 东巴叙事文本中的东巴经书是由象形文字记录而成的书写文本,文字一经产生,就具有了书面语形成的可能性。东巴叙事传统的书面性特征与东巴文与东巴经关系密切,关于东巴文的造字结构类型及东巴经书特征在前文中已有论述,在此重点探讨东巴书面文本中书面语及其功能特征。 相对而言,口头语是用声音来实现,与说话、听者及相应的交流语境紧密联系,突出了即兴发挥、流动快,易消失、语句结构较为松散、可以随时补正、简单易学、自然习得等特点;而书面语是用文字记录的,有超越时空性,便保存,书写过程中可推敲和提炼,需要专门学习,书写规则、句法都有严格规范性,与口头语言的方言差异相比识别率更高,文字使用者通过经典在宗教、政治、经济中的使用获得了社会权势。应该说这种由于交际方式的不同造成的词汇差异是一切语言普遍共有的。东巴叙事传统中的书面性也具有上述功能特征。具体而言,东巴象形文字的产生,使原来的口头文本转化为书面文本,形成了数量众多的东巴经书,促进了仪式程序的繁富化,深化了东巴教教义思想体系;同时,文字所特有的超时空性,使这些书面经典保留了大量的古纳西语、宗教词汇及外来词汇,起到了传统文化保存、传承的作用;另外,文字的简约性、精炼性特征促使东巴叙事文本的精炼化、诗体化、经典化,由此形成了独树一帜的东巴文学、东巴神话、东巴史诗的诗学盛况。 (一)东巴书面文本保存了大量的古语词汇,包括纳西古语、宗教词汇及外来词汇。 书面语源于口头语,尤其是早期书面记录文本更带有口头语言记录文本的特征。口头语与书面语并没有泾渭分明的划分标准,二者存在重合交叉、相互通用的特征,如那些最常用的基本词汇( 天地日月、一二三、上中下、来去回、红黄白、你我他) 就不但并行于书面语和口头语,在不同方言区中也相互通用。二者也有个演变过程,有些以前的口头语逐渐演变为书面语,而有些书面语也演变为口头语;另外,口语的庞杂性、差异大和缺乏规范而成为研究者难以驾驭的材料。所以语言学界对书面语与口头语的划分一直处于两难境地。国内学术界普遍采用赵元任的比较划分法,他以汉语为例,认为口头语“主要研究对象是日常说话”,“用非正式发言的那种风格说出来的。”[④]东巴经书所具有的“半口传文本”特征也使书面语与口头语的分类造成了极大的障碍。笔者根据东巴经书的语言体例采用了三个划分参照标准:一是东巴教专有词汇,二是古纳西语,三是外来词汇及经文。这两种词语与日常用语差别较大,尤其随着东巴在纳西族地区的衰落,这两类词语仅存留在经书中,在日常用语中很少使用,成为东巴使用的专有词语。正如汉文献中的上古时期的诗经、楚辞原是可唱可吟的诗歌,比较接近口语,但现在无疑成为难解的书面语;《史记》中陈胜的老乡看到王府时的感叹语:“夥颐,涉之为王沉沉者。”据考证也是当时的口语,但对现在读者而言,成了需要注解的书面语。下面对此予以简要概述。 1、 东巴教专有词汇 宗教专有词汇分为神灵词汇体系与仪式词汇。白庚胜在《东巴神话研究》一书中把东巴神话中的神灵体系分为旧有神灵体系、新生神灵体系、最新生神灵体系。如旧有神灵体系有: 天神:子劳阿普、子劳阿祖、衬红褒白命、可洛可兴。 水神:沙衬吉补、本衬吉姆、那泽泽冉、堆萨萨。 星神:阿余米余补、贡米余拉巴。 风神:游注阿祖、构土西夸、达勒阿萨命、天女阿史命、丽江阿史命、阿昌白丁命、达文达孜命、固启化拓命。 始祖神:崇仁利恩、衬红褒白命、先利恩若恒、高勒趣、里翅古叶、精古梅生、肯毒穆素、穆仁兴和。 生产神:尼、诺、利、俄美亨、华。 生活神:美利董祖、朵拉沙劳古补、次早吉姆、早、卓、素、祖吾、董、塞。 新神体系有: 善神:英格阿格、盘、禅、高、吾、俄、恒、董、塞、固、斯、腊、彻、祖、迪、毕、扒、精、崇。 恶神:此、纽、毒、仄、猛、恩、骤、直、单、拉、术、短。 最新神体系有: 天神:萨英威德、英古阿格、恒丁俄盘、盘孜萨美、丁巴什罗、趣英吉姆、敦所翅补、愚鲁胜敬、吕诗麻道。 战神:色森克久、骂米巴拉、卡冉、庚空都支、麦布精如、考如、肯忍米当、巴温、本当、三多、多格、优玛、神鹏、笃普西庚。 署神:署哥叽布、那吉、署木都公盘、署美那布、署哥斯配、丁居丁资、丁巴、古鲁古究、牛生许卢、牛格堆畏、斯汝、汝捏座。 鬼怪:此、尤、毒、仄、猛、恩、骤、直、单、拉、术、米麻塞登、格饶纳姆、受构负吉安那、英古底纳、恒丁窝纳、沙刷拿子姜、勒启斯普、史支金补、奴主金补、奴主金姆。[⑤] 东巴仪式词汇主要包括仪式名称及仪式经书名称,仪式主要分为祈福类、求“署”(自然神)类、禳鬼类、丧葬类、占卜类等五大类。每一类仪式类型中包含了相应的具体的仪式名称,如求神祈福类仪式包括:祭天、祭祖、求子、祭畜神、祭谷神、祭猎神、祭村寨神、祭星、祭署、祭素神、延寿;其他如祭嘎神(胜利神)、祭畜神等。这些仪式都要念诵不同的经书,经书名称也各不相同。此部分内容可参考上文中的“东巴仪式”内容,此不赘述。 2.东巴经中的古纳西语[⑥] 东巴经中的古纳西语保留了纳西语的底层语言文化,如一部分与纳西东部方言区较为接近,而于东巴经流布的西部方言区发生了较大变异,如:太阳[pi³³] 、月亮[le³¹]、眼睛[nie³¹]、乌鸦[la³³ye³¹]、好(人)[dʑiə³¹]、飞[zi³³]绳[bər³¹] 、跑[bæ³¹]等。 一部分古纳西语与彝语较为接近,如: 人[ co³¹] 、牛[lei⁵⁵ ] 、马[nɡu³³]、猫[ e⁵⁵ni³¹]、饭[ʐe³³ ]、赶[ho³]¹ 、怕[ tɕi⁵⁵]等与凉山诺苏支系彝族语言较近。 古纳西语的构词法与现代纳西语产生了较大差异,如: 古语 现代语 白 [phrər³¹ɕe⁵⁵ɕe³³] 白 [phrər³¹sa⁵⁵phrər³¹sa⁵⁵] 黑 [na³¹bv⁵⁵bv³³] 黑 [na³¹lv⁵⁵na³¹lv⁵⁵] 绿 [xər³¹tɕhər⁵⁵tɕhər³³] 绿 [xər³¹ʐər⁵⁵xər³¹ʐər⁵⁵] 古语与现代语读音一致,但词汇位置发生变异,如: 古语 现代语 大山 [na³¹dʑy³¹] 大山 [dʑy³¹na³¹] 白水 [pər³¹dʑi 白水 [dʑi³¹pər³¹] 小偷 [kv³³ɕi³³] 小偷 [ɕi³³kv³³] 3.外来词汇与经文[⑦] 这部分内容主要以藏语词汇及藏族宗教经文为主,在此仅举部分内容。 (1)东巴经中藏文借词: 汉义 藏文 纳西语 1.修行 gus ɡu³¹ 2.拨除 sgu ɡv31 3.喇嘛 lamas lɑ³³mɑ³³ 4.面偶 gtor ma to³³mɑ³³ 5.施主 idas i³³dɑ³³ 6.祭龙食子 ldom li33 to33 7.地祗 saams sɑ31dɑ55 8、罪恶 sdi pa di³³ pɑ³³ 9、金刚杵 dugdi dv³¹dʐi³³ 10、导师(东巴) stonpa to³³bɑ³³ 这些藏族宗教借词在东巴经中有着不同层次的体现:一是音义的直接借用,如“东巴”、“丁巴什罗”、“四大部洲”、“四大天王”等;二是同音异义的借词,如“精吾”、“吉姆”、“吉补”、“萨英威德”等;三是混合借词,即由藏语借词与本土词汇的混合词汇,如“居那若罗”、“能空”、“恒丁窝盘”、“都巴”等。这些借词的大量充斥在东巴经中,一方面,丰富了东巴教的内涵,同时也对东巴教的原有内容带来了极大的冲击,促使其发生演变。如“三恶趣”、“三界六道”、“四大部洲”等佛教词汇对东巴教的教义、仪轨、思维方式等各方面都产生了深刻的影响。如果离开藏族宗教的这些借词,单是从纳西族的东巴教方面进行考证,可以说我们对东巴教的理解是不完整的,甚至会产生许多谬论。 (2)东巴文记录的本教经典抄写本 藏族宗教对东巴教的影响除了借词以外,还有以东巴文记录,藏语音读的东巴经书,应为藏族本教经典的东巴文抄写本。据和志武研究,现有东巴经书中,这类抄写本有八部之多: 《星根统昌》——什罗忏悔经; 《窝姻达根》——什罗燃灯经; 《什罗张批》——什罗咒语; 《金中次》——建木蟠经; 《当使都》——念喇嘛经; 《喇嘛此布》——喇嘛送鬼经; 《阿明依多萨》——阿明请神经; 《许冉老姆飒·报巴舞》——迎五方东巴夫人(女人)·跳花舞。 以上这些经书,纳西东巴只会念,不会讲,如《星根统昌》这本经典,藏语意为“忏悔书”,东巴也称为“当书”,与藏语“忏悔”相同,是东巴作为大类(大型)道场之后必念之经。[⑧] 据和继全整理,东巴经中这类经书共有29部之多,不少内容为咒语抄本。[⑨] (二)东巴书面经典促进了东巴教体系的完善 可以说,如果没有东巴文的产生,不可能形成这么庞杂博大的经书种类、神灵体系。它以2334个东巴文字,记录下来了两万余册东巴经典,其中互不重复的经书达1300多种,[⑩]可考神灵达2400多个。[11]口头语言通过运用程式化的传统片语、主题或典型场景、故事范型所构成的“叙事构件”,可以创编出成千上万行的惊人篇章巨作,但对于具有严格书写规范、体例的宗教文本而言,其间的严密庞大的神灵体系名称、宗教经书、教义思想体系仅非能够靠口头语言完整、准确地进行记录。书面语言特有的优势在此得到了充分的发挥及体现,极大地推动了东巴教体系化建构进程。 其次,东巴文字的产生及东巴经典的形成,为东巴教从原生宗教向人文宗教的过渡注入了文化驱动力。从词汇分析中可以看出,这种影响已经涉及到了宗教的深层文化。“宗教是文化精神,因此文化对话的关键在于宗教对话。就宗教的对话而言,这种各方都能接受的语言、术语、概念,只能是哲学的语言、术语和概念。理性的哲学语言可以不带有信仰和情感的色彩,因此较易为虽有自己的信仰但又有共通的人类理性思维的宗教徒所接受。”[12]这些理性的哲学语言在东巴经中占有相当的份量,如神路图中的“三界六道”、“生死轮回”、“因果报应”、“超脱”等,在金龟八卦图中的“精威五行”(金、木、水、火、土)、“宇宙”、“时空”、“阴阳”、“相克”等等。在引进这些哲学词语的同时,东巴教的教义、体系、仪式等宗教体系也随之得到了扩张。从这个意义上来说,历经千百年发展而来的东巴教绝非早期的“原始巫术”、萨满教可以概括,即使它仍残留着大量的原始宗教的内容,但它已经迈进了人文宗教的门槛。 (三)东巴书面经典催生了大批东巴经典名篇。 书面语的可不断修正、超越时空等特征使东巴书面文本在上千年的发展过程中不断得到锤炼,催生了一大批东巴经典名篇,这与东巴文的书写传承特征有内在关系。东巴文属于发展不成熟的象形文字,书写、识读、记忆较为繁难,需要专门学习,而东巴学徒的学习、使用这些文字、经典的过程也是一个不断继承、发展的过程;还有一个重要因素是与书写材料的特殊性也有关系,正如古代汉文献记载文字的简约性特征与鼎器、竹简、绵帛、纸张等文字载体的有限性存在内在关系一样,东巴纸、木牌、纸牌等书写材料的有限性也决定了东巴经典书面语言的精炼化、简洁化特点。正是这些不同于口头语言的书面特征,使东巴书面经典不断得到提炼、深化,由此催生了一大批的东巴经典名篇,形成了蔚为壮观的以东巴神话、东巴史诗为主体的东巴文学图景,极大地丰富了纳西族文学史的内容,推动了纳西族口头传统与书写传统的整体发展。 其次,民间叙事文本为东巴叙事传统提供了丰富的叙事题材,这些民间叙事文本收编到东巴经典后,经过历代东巴的精心提炼,由原来的散文体向韵文体转化,叙事语言、叙事结构、修辞、风格都发生了显著的变化,相对来说,东巴书面文本中的叙事作品质量要高出口头叙事作品。这从二者同名的叙事文本比较中可一目了然,如东巴经典中最有代表性的《创世纪》、《鲁般鲁饶》、《董埃术埃》、《白蝙蝠取经记》、《崇仁潘迪找药》、《丁巴什罗传略》、《署鹏争斗》、《普尺阿路》、《多格飒》、《窝英都奴杀猛妖》等名篇,在民间叙事文本中都有相类似的作品,但从语言的润饰、修辞的精炼、情节的设置、人物的塑造、影响的深广等方面来看,后者要远逊于前者。在纳西族东部方言区也存在类似情况,其间流传的民间口传的叙事作品的内容梗概、故事情节大多与东巴叙事作品大同小异,但不管从数量上,还是从质量方面来说,都不及东巴叙事作品。 这从《鲁般鲁饶》、《尤悲》、《初布由布》三个文本的比较分析中得到说明。这三个不同文本存在着相互转化的过程,正如和时杰所说的“《鲁般鲁饶》是《尤悲》的渊源和基础,《初布由布》是写进东巴经的《尤悲》。”[13]三个文本都属于殉情叙事长诗,《尤悲》是口头叙事,另两文本为东巴书面经典。从诗篇长度来说,《尤悲》超过2000多行,而后两个书面文本只有1000多行,这说明了书面文本所特有的简洁、精炼特点,从叙事文本功能而言,显然不能单纯以语言的数量来论高低。相比之下,《尤悲》的诗行长度超过后者,主要在于整个叙事手法通过男女对唱来完成文本叙述,其间铺陈、比兴、程式化语句要远远超出另两个书面文本,还有一个重要原因是,前者注重殉情过程的情节描写,全诗分为相识定情、许愿殉情、殉情前准备、深夜私奔、上玉龙雪山、寻找到玉龙第三国六个章节。而《鲁般鲁饶》的情节设置极为简单,一开始叙述青年男女在高山上集体放牧相爱的情景,这部分内容占了文本的一半,后半部分叙述两个男女主人公殉情经过,情节分为决定殉情——最后殉情而死的两段式。后半部分中男女主人公的对白、独白又占了近三分之二,剩下的用来推进、完成情节的篇幅没有超过五分之一。我们知道,情节是故事最重要的动力核心之一。这样一个简单的情节如何能够支撑长篇叙事诗的结构?其实,这种淡化情节,突出语言的抒情意味来突出悲剧基调恰好是东巴叙事手法的高明所在。对听众而言,《鲁般鲁饶》已经是耳熟能详的经典老作品,他们对故事情节、内容、结局已经胸有成竹,重点不在于通过曲折离奇的情节来体验审美感受,更在于对一种文化情感的深层体验与升华。从叙事功能而言,作为仪式中演述的文本,它不可能像民间叙事作品那样过多渲染铺陈情节。另外,作为一部爱情悲剧,过多的事件描述及情节纠缠只会使冲淡主题,由此把叙事重点从情节转移到心理上来;将戏剧性的线性时间分解成空间的细节加以表现。普罗普给“功能”的定义(功能是人物的一种行为,由它对行动进程所具有的意义来界定)中,就预设了作者赋予叙事的意义,其结果是,对形式进行预先阐释后再对形式进行描述。整合研究模式也研究叙事的形式,但将其放在读者的阅读语境中,叙事形式的意义只有在读者的阐释框架中才能体现出意义,从而将叙事意义的确定权交给了读者。[14]《尤悲》与《鲁般鲁饶》的结局处理也有重大差异,前者把殉情结局描绘成为喜剧式的大团圆,突出了男女主人公进入玉龙第三国后过上幸福安祥的爱情生活,甚至全文中很少提及“殉情”、“死”等字眼,虽然其间洋溢着追求自由与爱情的坚定信念及乐观主义倾向,但无疑使文本的悲剧感染力打了折扣。 《鲁般鲁饶》是东巴超度殉情者灵魂的经书,在举行仪式时年青人是禁止入内的,但每次举行仪式时,总是不断有年青人相约前往偷听。有些东巴为了防止青年人偷听,在吟唱此书时通过敲锣打鼓来干扰唱经声音,而年青人则事先把这些乐器藏起来,有的甚至直接上前把东巴手中的乐器夺下来。[15]作为一部超越时空的经典作品,它的影响力已经浸透到民族的灵魂深处。“改土归流”后,汉文化渗透到纳西族地区,“以夏变夷”,以一个强势民族的文化价值衡量另一个弱势民族的文化价值,这样的结果是文化的冲突,表现在婚姻形态上,就上演了一幕幕殉情悲剧。二十世纪四十年代,来到丽江的美国学者顾彼得对此现象感到震憾,在其《被遗忘的王国》一书中,纳西族被称为“殉情民族。”[16]纳西族殉情主因在于文化的变迁与冲突,其中,东巴教所主张的回归自然、生死如一的生命观以及对死后世界的美好描述,无疑是造成殉情悲剧的主要内因,由此也型塑了纳西族轻生死,重大义,“不自由,毋宁死”的民族精神气质。从这个意义而言,东巴叙事传统是纳西族文化传统的表征,也是民族精神及文化特质的集中体现。 二、东巴叙事传统中的口头性特征 东巴叙事传统的口头性特征主要体现在以下四个方面。 (一)东巴口诵经文本的口头性 东巴经包含口诵经与书写经书两大类,口诵经本身具有口头文本的特征。这方面论述在东巴文本类型分析中已作了论述,在此不赘。 (二)东巴书面文本中的口头程式特征 东巴书写经典文本属于“半口传文本”,源于东巴仪式中口头演述的文本记录,在经书内容中仍保留着突出的口头程式特征。这从其书写文本中的口头程式句式、名词性修饰语及程式频密度三个方面中得以充分体现。 1.东巴书写经典中的口头程式句 东巴书写经典中的口头程特征以东巴经典《创世纪》为例作个简述。[17] a²¹ȵi³³la²¹ʂʅᵗ³³ȵi³³, 在很古很古的时候, mə³³lɯᵗ⁵⁵tʂvᵗ³³ku²¹dʐʅ²¹, 在天地混浊的时代, du²¹se²¹xo²¹ku²¹dʐʅ²¹, 阴神和阳神相合的时代 sɿᵗ³³ʣɿ²¹nʥi³³ku³³dʐʅ²¹, 树木会走路的时代, ɾiᵗ³³ŋgɯ³³ta⁵⁵ku³³dʐʅ²¹, 裂石会说话的时代, tʂɿ³³ lv³³³³ȵio⁵⁵ȵio³³dʐʅ²¹, 土石会颤动的时代, lɯᵗ⁵⁵ȵio²¹ ȵio⁵⁵ȵio³³dʐʅ²¹ , 大地晃动的时代。 mv³³ne²¹dy²¹ la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 天和地也还没有开辟的时候, mv³³o²¹dy²¹o²¹sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样天和地的影子。 bi²¹ne³³le²¹ la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 日和月也还没有出现的时候, bi²¹o²¹le²¹o²¹sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样日和月的影子。 kɯ²¹ne³³za²¹ la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 星宿也还没有出现的时候, kɯ²¹o²¹za²¹o²¹sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样星和宿的影子。 dʑy²¹ne³³lo²¹la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 山和川也还没有出现的时候, dʑy²¹o²¹lo²¹o²¹sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样山和川的影子。 Dʑi³¹ ne³¹khæ³³la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 水和渠也还没有出现的时候 Dʑi³¹ o²¹khæ³³o²¹sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样水和渠的影子。 Sər³³ne³³lv³³la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹, 木和石也还没有出现的时候 Sər³³o²¹lv³³o³³sɿ⁵⁵sy³³thv³³, 就先出现了三样木和石的影子。 Tɕy⁵⁵tʂu³¹³sɿ⁵⁵sy³³ɯ³³me³³ɡv³³kv⁵⁵thʋ³³, 最初,由三样好的得出九样, ɡv³³kv⁵⁵ɯ³³me³³e³³me³³dɯ³³ɡv⁵⁵thʋ³³, 由九样好的产生出一个母体。 ɡɯ³³ne³³mə³³ɡɯ³³¹ thv³³。 由此出现了真与假。[18] 这是典型的东巴叙事传统中“三段式”的开头程式,明显带有程式句法特征。第一句“a²¹ȵi³³la²¹ʂʅᵗ³³ȵi³³”(在很古很古的时候)是东巴经典开篇句的普遍模式,由此意喻着开始叙述天地万物来历的主题或场景。这一开篇段落叙事结构分为两个大段。从“在很古很古的时候”到“大地晃动的时代”讲述天地未开辟时场景,其后一大段讲述开辟天地后的情景。而这些天地万物的产生在顺序上都严格遵行了固定模式:天地——日月——星宿 ——山川——水渠 ——木石 —— 真假。这一模式在其它东巴经典中也以同样的程式句法出现,属于东巴经中“天地万物产生”的母题;在程式句式结构上遵循了递进平行式句法;整个段落诗行以五言句、九言句为主,这也是东巴经典中传统诗行特征:基本上以五、七、九、十一、十三等奇数诗言为主,很少出现偶数句。据笔者对《创世纪》统计,全篇诗行字数为14712字,诗行共有2668行,而五言诗行达1652行,占62%,其次为七言句,达845行,占31%,这两类诗行共占了整个诗行的93%。在韵式方法上普遍采用句尾押韵模式,如本篇中的句尾韵以thv³³、 dʐʅ³¹为主,前一大段中统一用dʐʅ³¹韵,后一大段中以thv³³与 dʐʅ³¹隔行押韵为主,而dʐʅ³¹韵往往与“la³³mə³³thv³³sɿ³³thɯ³³dʐʅ³¹”的固定句式相结合,这也是东巴经中描述“A和B还没有出现的时候”时普遍使用的程式句。在东巴叙事的韵式程式中最为突出的是以语气助词“me³³”、“ne³³”,“tsɿ⁵⁵”作为尾韵,这些语气助词除了起到押韵功能外,对于诗行的补充、完善起到了显著的调整作用;同时,语气词在文本中的大量出现既是东巴叙事文本口头性的真实反映,也是东巴在演述文本时有意口头程式化处理的结果,由此极大方便了仪式中的口头叙述及表演。 2.名词性修饰语的程式化特征 东巴书写经典中的名词性修饰语往往以四字格为主,如:大黑飞骥、巨川大鱼、四眼猎犬、独角巨犀、花白公獭、金丝黄猴、花斑公鹿、红脚白鹇、蕃地赤虎、展角野牛等。这些修饰语与这些特定的名词的属性特征密切相关,成为固定程式储存到东巴的演述备用“语库”中。 东巴叙事中名词性修饰语另一种构词法以名词的类别来划分,如神类命名中的名词性修饰语一般以下述程式为主: mɯ³³lɯ⁵⁵da³³dzi³³ 美利达吉(神海) mɯ³³lɯ⁵⁵dv³¹lu³³ 美利董卢(天神) mɯ³³lɯ⁵⁵he³³dzɿ³³ 美利恒主(天神) mɯ³³lɯ⁵⁵dv³¹dzɿ³³ 美利董主(祖先神) mɯ³³lɯ⁵⁵sv³¹dzɿ³³ 美利术主(鬼主神) 前面的“mɯ³³lɯ⁵⁵”(美利)是用来修饰后面的核心名词,其义为“天地之间的”,意喻着这些神类具有通晓天地的神力。可以说“mɯ³³lɯ⁵⁵”(美利)这一修饰词成为“神性”的代称。 有些名词性修饰语在叙事情节中具有“指南”功能,如一提到“khɯ³³y³¹ʐe⁵⁵dʑi³³”(快脚小东巴),就千篇一律地预示着故事后面将要发生的情节——故事主人公遇上难题,需要去请大东巴做相关仪式来免除困难灾祸,其后就是描述举行仪式的过程、场景,以及仪式获得圆满后说明。这种名词性修饰语往往与特定的故事范型、仪式类型相联系,如“快脚小东巴”这一传统性程式片语往往与驱鬼禳灾类、祭署类故事及仪式密切相关。 东巴经的口头程式特征与宗教仪式的程序也内在关系,东巴仪式中的程序以请神——安神——求神——送神作为固定结构,每一个相关程序内部又分为程式化步骤。如“请神”程式中的“神灵详表”是按神灵威力大小来排定次序的,这些次序在每一个请神程序的步骤中都要重复。请神仪式程序中包括了请神敬酒——请神受香——请神受饭——请神受神药四个步骤,其下“敬酒”步骤包括了请天、地、天舅三神饮酒,请五方天神喝酒,请属五行诸神饮酒;请五方山神饮酒;请境内诸山神饮酒……这些仪式程序及步骤的高度程式化又反映到经书内容中,成为典型的程式语句。 3.东巴书面经典的口头程式频密度 (1)程式频密度的有效性探讨 程式频密度也是检测文本口头特性的一种方法,这一方法最早在西方民俗学界引用,通常以此作为检测叙事文本是否具有口头文本特征的重要依据,认为文本内容中的程式频密度超过20%就可证明为源于口头创作。[19]程式频密度作为检测口头文本的手段应该说是有效的,毕竟程式是口头文本的重要特征,也是与书写文本最为突出的区别所在。问题的关键可能在于这个“20%”的比例依据何在?譬如在一个有一千字的书面创作的故事文本中,其中引入一段200字的口头创作内容,而其余800字皆为书面创作内容,显然,这无法证明这一作品属于口头创作或源于口头创作。笔者认为程式频密度的有效性检测应考虑到三个方面因素:一是看程式在全文或同时代口头创作文本中的分布情况,而非仅集中于某一段落或章节或某一孤立的个案中;二是看程式的不同类型,如传统性片语、主题或典型场景、故事范型,而非仅限于其中一个类别;三是看与口头传统指涉性的关联程度,这与口头创作的历时性相关,因为有些今天我们看来是书面创作的故事可能在早期历史中是口头记录文本。下面以这三个标准为参照来分析《创世纪》的程式频密度情况。 (2)东巴叙事结构程式的频密度 《创世纪》的文本结构与东巴叙事传统中的“三段式”结构程式是相一致的,尤其是开篇段落中的“万物来历”的主题及结尾的“法事灵验”主题都具有高度的程式化特征。开头段落的程式化特征在上面已作分析,而结尾句式普遍采用两种大同小异的句式: “主人家得福泽,变富强,心安神宁,流水满塘。愿主人家长寿日永,愿娶女增人!”[20] “愿主人家不病不痛,不得冷病悸病,愿主人家得富强,心安神宁,流水满塘。”[21] 与检测程式频密度的程式的鉴定与母题相似,不同故事类型中的共性比较研究是必要手段。笔者把这一结构程式句式放到同类文本中作了相应比较。在《纳西东巴古籍译注全集》的第一至十卷的103部经书中,没有故事类型特征的经书有十二部,这十二部经书是有关仪式规程、请神详表方面的内容,不具备可比性,而剩余的81部故事类型的经书中,有“三段式”结构程式的经书达67本,占了82.7%,说明“万物来历”的开篇程式及“法事灵验”的结尾程式同时具有母题与口头程式特征。 (3)《创世纪》中的韵式程式频密度 从韵式应用情况而言,在东巴书面文本《创世纪》中,以三个连续或跨行的诗行同韵作为同韵诗行的判断条件,其韵式程式频密度情况呈现出以下情况:

表中情况并不说明《创世纪》中的韵式诗行在全部诗行中占了78%,如果把比例较小的韵式诗行加上,这一比例仍会有所提升。值得注意的是这些韵式诗行中所占比例最高的tsɿ⁵⁵、me³³两个音韵同为语气助词,这两个韵式诗行占了全文诗行的49%,几乎有一半之多,在不同故事类经书中,这一比例同样居高不下,如在《黑白之战》中达到52%。这与这两个音韵的口语特征有内在联系,语气助词在口头演述中往往起到加强语气,调整气息,补充诗行完整度等作用,从而极大便利了口头表演。另外,与这两个音韵强大的构词功能也密切相关。tsɿ⁵⁵本义为“说”,但这里并不具有“说话”之愿意,而是纳西口语中的肯定语气助词,相当于“要……呀!”云南方言中也有类似句式,如:“他要过来说”、“他已经说服了说”、“他不听你的说”等等。tsɿ⁵⁵的韵式句法以在其之前加动词作为固定程式,如: a³³phvʋ³³ɡv³¹lu³³tsɿ⁵⁵ 要拿给阿普呀! ŋə ⁵⁵me⁵⁵iə⁵⁵lu³³tsɿ⁵⁵ 要嫁给我呀! ŋə³¹ɡa³³le³³tɕ³³i³³lu³³iə⁵⁵fæ³³tsɿ⁵⁵ 要过来帮我呀! me³³也是语气助词,通常以“le³³ʂɿ⁵⁵me³³”固定程式句形式出现,相当于“某某说。”在东巴叙事文本中都是以第三人称叙事方式为主,所以在引用故事中的主人公或主格的原话时,往往以此作为引述语,相当于文言文中“曰”、“道”,但这里是口语化的程式句法。dʐʅ³¹作为表述时间的程式句中,相当于“时候”、“时代”。be³³ 义为“做”,为东巴经中常用的动词置后的语法。这一音韵出现频率最高的程式句是“bɯ³³pa³³be³³”,意为“做变化 ”,这一句式往往出现在开头的“万物来历”的主题中。东巴文写为 gɯ²¹me³³ʦe²¹me³³ bɯ³³pa³³be³³, 九样真与实作变化, mu³³gɯ²¹mu³³ʦe³³ thv³³, 出现了一颗亮光闪耀的松石; gɯ²¹me³³ʦe²¹me³³ bɯ³³pa³³be³³, 光亮的黑松石作变化, i³³kv³³a²¹gə³³ thv³³, 出现了依谷阿格善神。 a²¹gə³³ bɯ³³pa³³be³³, 依谷阿格作变化, kv³³phər²¹diʷ³³ly³³ thv³³, 出现了一个白蛋。 mu³³gɯ²¹mu³³ʦe³³ bɯ³³pa³³be³³, 光亮的黑松石作变化, i³³kv³³nɖʅᵗ³³na²¹ thv³³, 出现了依古丁纳恶神 nɖʅᵗ³³na²¹ bɯ³³pa³³be³³ , 依古丁纳作变化 kv³³na²¹diʷ³³ly³³thv³³, 出现了一个黑蛋。 a²¹gə³³ bɯ³³pa³³be³³ , 依谷阿格作变化 kv³³phər²¹diʷ³³ly³³thv³³, 出现了一个白蛋。 kv³³phər²¹ bɯ³³pa³³be³³, 白蛋作变化, æ²¹phər²¹diʷ³³ ly³³thv³³。 出现了一只白鸡。[22] (4)专有名词的程式频密度与传统指涉性 程式频密度另一种表现形式是专有名词的出现频率。专有名词是表示人、地方、事物等特有的名词,与普通名词相对而言,在英语中专有名词的第一个字母要大写。专有名词与不同国家、族群的历史传统、语言文化密切相关,有传统指涉性。如《荷马史诗》中的专有名词与古希腊神话中的庞大的神灵体系、人名、地名、城邦等名称紧密联系在一起,这些专有名词往往成为构造母题、程式、主题或典型场景的重要工具。在东巴经典文本中也存在着这样的专有名词,笔者选取了有代表性的“数字”、“神灵”、“动物”、“颜色”、“天象”五个类型作为分析对象,下表为这五个类型的专有名词在《创世纪》中出现频率的统计情况:

在这五类专有名词中,以数字类型中的“一”出现频率最高,达到了175次,但这并不说明“—”所构成的程式句式也是最多的,从《创世纪》文本内容分析,“一”所构成的传统性片语、主题或典型场景等程式句式远逊于“三。”“一”的出现频率居高不下的原因与其构词功能丰富的特性有关。如在纳西语中,“一”除了具有表示数字的本义外,还有表示“全部”(dɯ³³xə³³bə³³)“相同”(dɯ³³ɕy³³)“初次”(dɯ³³ʐɯ³³)“短暂的时间”(dɯ³³ka³¹)等引申义,由此带来了出现频率居高不下的情况。在数字类型中居第二位的是“三”,在五个类型中仅次于“一”、“天”两个专有名词。相形于“一”的多义项特征,“三”在《创世纪》中皆以数字义项出现,并且在整个诗篇的不同段落中往往以成组形式出现,明显具有程式化特点。如开篇段落中: 在很古很古的时候,在天地混浊的时代,阴神和阳神在相互追逐的时代,树木会走路,裂石会说话,土石会颤动的时代,天和地也还没有开辟的时候,就先出现了三样天和地的影子。日和月也还没有出现的时候,就先出现了三样日和月的影子。星宿也还没有出现的时候,就先出现了三样星和宿的影子。山和川也还没有出现的时候,就先出现了三样山和川的影子。水和渠也还没有出现的时候,就先出现了三样水和渠的影子。木和石也还没有出现的时候,就先出现了三样木和石的影子。最初,由三样好的得出九样,由九样好的产生出一个母体。由此出现了真与假。[23] 在建造居那若罗神山的段落中: 由天上的三滴白露,支撑着地上的三堆冰块。由地上的三堆冰块支撑着三股大水。用三股大水支撑着三把黑土。由三把黑土支撑着三棵青草。由三棵青草支撑着三棵蒿草。由三棵蒿草支撑着三棵红栗树。由三棵红栗树顶住三棵松树。由三棵松树顶着三棵黑冷杉。由三棵黑冷杉顶着三棵柏树。由三棵柏树顶住三座崖山。由三座崖山顶住三座大山。由三座大山顶住居那若罗山。[24] 在受到天神子劳阿普的难题考验的段落中: 母虎回来的时候,母虎跳三下,你也跳三下。母虎舞三下,你也舞三下。母虎嘴里‘吒啦,吒啦’叫三声,你也学叫三声,这样就可以挤到三滴虎奶了。”崇忍利恩照着衬恒褒白说的办。的确,幼虎在阴坡上,母虎在阳坡上。崇忍利恩在林间拣来一块坚硬的大黑石,砸死了阴坡上的幼虎。剥来幼虎皮,穿在自己身上。母虎回来时,母虎跳三下,他也跳三下。母虎舞三下,他也舞三下。母虎嘴里“吒啦”“吒啦”叫三声,他也学着“吒啦”“吒啦”叫三声。[25] “三”在《创世纪》中出现频率较高的原因在于它所具有的传统指涉性。“三”在东巴叙事传统中有着深厚的文化意蕴。它在东巴经中除了有实数的义项外,多数以虚数形式出现,并具有多种文化象征功能。如上文中的“建造居那若罗神山”段落中: 三滴白露——表示白露。 三堆冰块——表示冰块。 三股大水——表示江流。 三把黑土——表示土地。 三棵青草——表示地上青草。 “三”引申出“一个整体”、“大部分”或“大多数”等义项。这一引申义也体现在东巴象形文的造字结构中,如 在神灵类的专有名词中,“崇仁利恩”出现频率最高,这与他作为故事中的主人公身份相关,其次是“神”、“鬼”,分别为85、54次。如果把故事中的配角——子劳阿普、董神、沈神等神灵名词不计入内,基本上与“鬼”的专有名词比例一致。神鬼对应的叙事法则也构成了这一类型句式中的程式。如《创世纪》中“万物来历”主题中的段落: 在白云青草的巢窝里,孵着九对白色的鸡蛋。一对蛋孵出了盘神和禅神。一对蛋孵出了嘎神和吾神。一对蛋孵出了沃神和恒神。一对蛋孵出了卢神和沈神。一对蛋孵出了万能神和智慧神。一对蛋孵出了丈量神和计量神。一对蛋孵出了酋长和小头目。一对蛋孵出了祭司和巫师。一对蛋孵出了精人和崇人。一对蛋孵出了崩人和伍人。一对蛋孵出了盘人和纳人。在这以后的一代,依古丁纳恶神出现了,依古丁纳恶神作变化,出现了一个黑蛋。黑蛋作变化,出现了一只黑鸡。这一只黑鸡,没有人给它取名字。只好自己给自己取名,取名为术鬼的付金安拿,付金安拿孵着几对黑蛋。一对蛋孵出了此鬼和扭鬼。一对蛋孵出了毒鬼和仄鬼。一对蛋孵出了猛鬼和恩鬼。一对蛋孵出了季鬼和其鬼。一对蛋孵出了呆鬼和佬鬼。[27] 在神灵类的专有名词中还有一个共性特征,即男性名称出现频率比女性要高。神灵出现时,往往夫妻二人同时出现,但随后妻子隐身其后,很少再叙及。这从崇仁利恩(108)与衬红褒白命(19)董神(26)与沈神(17)出现频率中可以说明问题,从中反映了《创世纪》形成的时代已经不再是母权制社会。但在纳西族另一支系——摩梭人的口传神话《创世纪》中,情况刚好相反,虽然同样以崇仁利恩(锉治路一)为主人公,但出现了衬红褒白命(彩红吉增美)喧宾夺主的变异情况,整个故事中女主人公贯穿了始终,从开始的由她带着崇仁利恩到天上求婚,到难题考验时的出谋献策,亲自帮忙,最后返回人间,也是她教会子孙取火种,种植谷物,驯养家畜,甚至她死后的葬礼形式也进行了详述。还有一个有意味的异文情况是,难题考验中的天神子劳阿普在此改成了他的妻子。显然,这种同源异流的文本变异情况与泸沽湖周边的摩梭人至今仍保留着母系家庭、走婚习俗的文化传统密切相关。 动物类中,虎的频率最高,其次为牛,分别为36、35次。牛主要指牦牛,二者也有对应性,在东巴经典中这两种动物属于神灵动物,至今民间仍有“虎牦守大门”之说,古俗中以虎、牦牛的纸牌画或石像作为门神。东巴神话中也有虎与牦牛死后化生万物的故事,如《创世纪》中的化生万物的怪物原型就是牦牛。动物分为野生与家养,家养动物出现频率较多,这与东巴仪式中家养动物作为祭牲的情况有关。如狮子、象在纳西族地区并不存在,是外来词汇,在东巴神话中作为神灵坐骑而出现的,所以出现频率较低。历史上,纳西族经历了较长的狩猎时期,所以对本地的野生动物习性较熟悉,如獐子与麂子同时出现了17次,二者在文本中也是对应出现的,属于程式片语。 颜色类型中,白色最多,出现了80次;其次为黑色,出现了72次。把白色作为特性形容词的频率(如“白海螺般的白狮子”)去除,基本上与黑色成对应关系,也有程式句特征,这在上面的开篇段落中就有具体陈述。 天象类中,“天”的次数达114次,其次为“地”,有103次。《创世纪》是祭天经书,“天”隐喻着神灵、神圣空间,“敬天法祖”是东巴教的信仰核心,对纳西族的族群认同、族群心理影响深远,如自称为“祭天人”,“天人之后”。纳西先民对“天”的认识也有一个发展过程,早期具有浓郁的原始思维特征,如《崇般绍》(人类迁徙记)中,把天描述成人一样有头有脸、有身体的形象,而到后期“天”被引申为阳性、天神、天理、皇权等不同文化象征,如明清时期,祭坛中间的柏树象征体由天舅改成皇帝。“天”与“地”也是相对应出现的,此处的“地”与前述中的地狱并不是同一概念,它更多蕴含了文化象征义——阴性、女性、孕育、慈祥、温柔等。“日”与“月”各出现了相同的10次,而后面的“风”、“雨”、“雷”、“电”、“云“的出现次数也较为接近,但频率较低,都在4——6次之内,说明在文本中并不占主体。而”星“出现了21次,仅次于”天“、”地“,这与东巴占卜中对星象的重视有关,如本文中的星类就出现了饶星、参星、行星、蕊星等不同的四种,所以“星”应属于天象下一个子类,它在文本中并未形成程式,也与其没有对应词组的情况相关。 综合以上分析情况,在《创世纪》中,以尾韵为主的诗行占了78%,且这些诗行以程式句形式出现;如果把《创世纪》中诗行、固定词组、专有名词、主题或典型场景与其它东巴经书文本相比较,则可以发现其程式频密度比单一文本分析要高得多。可以肯定的是,以书面形式保留下来的东巴叙事文本基本上保留了口头传统特征,属于典型的口头记录文本。 三、东巴叙事传统中口头与书面文本的互文性 1.东巴经书写特点的互文性 东巴叙事传统中的书面性与口头性是以互为文本的形式而存在、发展的。从历时性上看,东巴叙事书面文本的形成无疑源于口头文本,这从上述的东巴叙事传统与民间叙事传统关系分析及东巴史诗《创世纪》的文本分析中可以得到论证。从共时性看,东巴书面文本是用于仪式上的口头演述,而非仅作为阅读文本。 东巴叙事传统中的书面性与口头性的互为文本特征与东巴书面文本的书写特点也有密切关系。东巴文“是处于原始图画文字与表意文字中间的一种象形文字”[28]与具有一字一词相对应、逐词记录、线性排列的成熟文字不同,大部分东巴经书的书写方式体现出字词不对应、没有逐词记录、非线性排列的早期文字特点。[29] 如东巴经中出现频率较高一个句式: 东巴文的这些特点,可以从《创世纪》中的一节文字中感受到。[31]  整幅用了10个字代表13句话,79个音节。语句顺序排列并没有从左到右或从右到左的线性排列,形成了 衬恒布白命在织布的时候,斑鸠飞来歇在篱笆上,崇忍丽恩带来弓箭,瞄了三瞄,衬恒布白命说:射呀!射呀!赶快拿起来织布的梭子,向崇忍丽恩的手肘上一戳,箭就飞出去,正射在斑鸠的嗉子上。 东巴经书中的“有字无词”情况指经书中有东巴文字,但不作为读音,仅作为提示性符号。李霖灿认为东巴文正在处于由图画变向文字的过程中,故其文字中时有图画出现,比如“规程”类经书中“忽然加进一个板铃 2.东巴仪式表演中的的互文性 正如上文中提及的经书中的音乐符号、唱腔符号不作为读音,原因在于经书演述是为东巴仪式服务,与仪式中的音乐、舞蹈、绘画、程序步骤等仪式表演行为相辅相成。口头叙事与仪式表演诸要素是紧密结合在一起的。东巴念诵或吟唱经书与仪式程序同步进行。有些东巴经书中的字体间距较为疏散也是出于这种原因。李静生当年曾问过在丽江东巴文化研究所工作的老东巴和云彩,他说:这种写得“疏散”的书,作仪时便于调整吟诵的拖音时间,以应仪式中的鼓点和节奏,书写得“太紧”,就不好诵读了[33]。如果与经书内容相对应的仪式程序还没有结束,而经书已经念完,或程序结束后经书仍没有念完,这都视为仪式大忌,东巴的声望也由此受到影响,甚至会出现仪式重做的情况。东巴经书的“看图说话”特征也能够较好地适应口头表演与仪式表演同步进行的要求,如念经速度跟不上仪式节奏了,东巴就会采取节约口诵词,适当加快念诵节奏来适应仪式表演节奏,如果出现了相反情况,则通过增加铺陈内容或拖延腔调的方式进行灵活机动的调整。 3.东巴传承过程中的互文性特征 东巴叙事传统中的口头性与书面性的互文性特征与东巴传承情况也有关联。东巴经的传承并非先识字再读经文,而是先跟随师傅熟悉句式、再背诵经书内容,再学习东巴文,然后随师傅进行跟读训练。跟读训练往往在具体的仪式中进行,以便掌握仪式口头演述能力。这种从口耳相传再到经书识读的传承、学习过程既与东巴经书的书写特点相关,也与东巴经书的仪式演述特征有内在关系,因为在他学会读东巴文字时已经较为全面掌握了经书内容,经书中的文字只起到提示关键词、主要情节的作用,并不需要逐词记录。同时,他在学习、传承过程中也积累了如何在仪式演述中灵活机动处理经书与仪式关系的方法及心得。 其次,这一互文性特征也与东巴书写经书的过程有关系。有些学识高深的大东巴对经文内容较为熟谙,在书写过程中相应采取简略形式,只是对神灵详表、仪式程序详表、咒语、藏音经书采取详记方式;而对经书内容掌握程度不深的东巴往往采取详记方式。还有一种情况,就是过去的东巴经师在书写过程中,为防止别人偷学经书,在保证自己能识读的前提下,往往有意采取省略一些字的方法,让经书难以看懂,这样,没有受过专门拜师学习的外来东巴无法识读这些经书。这说明,东巴经书的传承离不开口头传统,口头传统的传承需要东巴经书作为媒介,二者在传承中达成了互为文本的传承模式。 4.口头与书面文本的互文性与传统指涉性 东巴叙事传统中的口头书面文本的互文性受到特定的传统指涉性制约,具体而言,这种互动转换情况与东巴教的“魔力崇拜”有内在关系。“魔力崇拜”与巫术存在联系。一般的魔力指神秘的超自然能力,但作为一种崇拜对象的“魔力”则主要指那些无具体形象或固定附体的,无独立人格或专门名称的各种超自然力。这种魔力是巫术仪式所要控制、利用、驱使的主要对象,也可称为“巫力。”[34]东巴教信仰观念中具有浓厚的“魔力崇拜”内容,东巴在做仪式前在家中先祭家神,祈求家神降威力于其身上,在仪式开始时的请神仪式中也是请求天神降威灵,使他法力得到增强,也利于驱鬼杀魔。对于妖魔鬼怪也是毕恭毕敬先进行招待、安慰,然后才驱赶到它们居住的地方。东巴的法力与其身上的“威力”有内在关系,只有“大威力”的大东巴才能主持一些大规模的仪式。民间普遍认为,如果“威力”不够,会招致魔力反克,轻则伤身,重则有性命之虞。一个东巴出师前必须举行“加威力”仪式,纳西语称为“汁再”(tʂər³¹tsæ⁵⁵),意为把“汁”附于其体内。“汁”一般翻译为“威力”或“威灵”,其概念内涵包含了“巫力”因素。[35]举行过“加威力”仪式的东巴表示着自身具有了神力,这种神力也会赋加到他使用的经书、法器、服饰等相关祭祀物品中,所以在他死后,这些东西也要与尸体一起火化,不能留存。这样就意味着一个东巴的去世,他所有的经书也会消失。他的徒弟在他去世前可以抄写一些重要经书,以防止失传,但一些与“威力”相关的经书则不能传抄,并且在书写过程中故意掺加一些只有自己看得懂的文字符号,这种有意设置识别障碍的书写方式称为“放刺”(tɕhi³³khɯ⁵⁵)。这样即使有人得了这些经书,因其中内容难解,无法识读而作罢。另外,东巴普遍认为,这些死者生前使用过后的经书仍留有其“威力”,通过不正当手段获得这些经书,往往会给本人及家庭带来诸多灾难。这些宗教观念带来的文化禁忌对东巴传承及文本转换产生了相应影响。 东巴去世后出现空白的经书,只能由徒弟根据平时对师傅口诵内容的记忆而进行书写记录,由此形成了口头到书写的文本互动情况。从东巴书写文本类型而言,已经涵盖了抄写本(Transcript)、提词本( prompt)、摹写本( script )等多种功能的文本,这些不同文本都是合一的,并非独自成立,这是由东巴书面文本与口头文本的互动关系所决定的。 这种口头文本与书面文本的互动转换有多种情况,如有些东巴对经书内容已经滚瓜烂熟,不需要经书提示,就完全演变为口头演述方式;在他去世后徒弟根据其口诵内容再记录成为书面文本。也有一开始只学口诵经,不学文字及经书,终生以口诵经形式主持仪式的东巴,他的这些口诵经再由徒弟整理为书面经书。如现仍在世的83岁的和承德东巴,因三岁时眼睛受伤致盲,七岁时学习东巴文化,十八岁出师时已经熟练掌握大部分仪式经书内容,一部分未掌握经书通过向其他东巴学习而得以完善。现在他的这些口诵经内容大部分由徒弟整理成文。在这种口头与书写文本转换过程中出现了大量的异文本,这与不同的徒弟的记忆情况、书写能力相关;同时,口头演述所特有一般性性(“一次”)与特殊性(“这一次”)之间存在差异也是导致文本变异的重要原因。 四、多模态叙事文本:东巴叙事文本性质的探讨 1、东巴叙事文本不是从口头到书面的“过渡文本” 美国民俗学家阿尔伯特·洛德曾提出一个问题:“一种介乎于口头与书面传统之间的过渡性的文本在现实中是否存在?这已经成为一个极其重要的问题。”“这一文本并不是指口头与书面文体的过渡阶段,也不是指文盲和书写之间的过渡,而是指某一个文本,即某个人的创造性的智慧的产物。”[36]他认为,史诗创作中口头技法与书写技法并不相容,口头技法一旦失去就不会复得,并不存在由这两种技法拼合而成的“过渡性”技法,这是由不同的思维方式及习得方式决定的。他也提及存在这样一种可能,某个歌手在其职业生涯中可能早期是一个口头诗人,后来可能成为一个书面诗人,但不可能在同一个特定时期,成为既是口头的,又是书面的诗人。 洛德的这一观点有两个可商榷之处:是否在整个人类的历史长河中都没有出现过这种“过渡性”文本?口头与书写背后不同的思维方式能不能合二为一?笔者认为“过渡性文本”的考察应放在更为宏大的历时性维度上予以考察,而不只是仅限于口头传统或书写传统相对发达的两个不同时期。如果我们一开始把考察对象放在两个传统泾渭分明的社会背景中,不难得出二者无法相容的结论。但是否有可能存在这样两个可能?一是在文字产生初期,这两种不同的叙事传统存在兼容的情况?二是在由不成熟文字书写而成的叙事传统中是否也会存在这种兼容的可能?从上文分析中,我们不难得出肯定的答案。因为文字产生初始,其记录内容都从口头传统来,其目的也是为口头演述服务,这些书面文本中保留了大量的程式句式及口头语,由此带有明显的口头传统特点;文字的产生,为书写传统的形成提供了可能,如东巴叙事传统中,形成了书面文本比口头文本的语言相对要简洁、精炼,其间融入了相应的书面词汇及宗教思想内容。 其次,从叙事主体而言,东巴既是民间口头叙事的佼佼者,也是东巴经典的书写者,集大成者。“如果把一支笔放到荷马手中,人们极易将荷马归到劣等诗人行列。”[37]这种情况在东巴叙事传统中并未成立,反过来,东巴如果离开了笔就不成为东巴。盲人东巴和承德就承认过他主持不了大仪式,主因是记不住那么多神灵名称及地名。笔者在田野调查中发现,他在仪式中口诵的内容明显要少于东巴经书内容,如2013年2月28日在仪式中口诵的《董埃术埃》,不到六分钟就嘎然而止,而其他东巴的以经书文本为主的演述时间都在四十分钟以上。当然,这与口头与书面传统的彼此消长的历史实情也有直接的关系。一个在书写传统中习得成长的诗人放到口头传统语境中,也会成为一个劣等的口头诗人。我们从东巴经典传承情况中也发现,口头与书面两种文本始终处于不断的互动、转换过程中,二者既是源流关系,也是互文关系,并不存在谁代替谁,非此即彼的对立关系。“讲古讲不过东巴,唱歌唱不过东巴。”东巴既是纳西族民间口头歌手的杰出代表,也是东巴文字、东巴经书的书写者、使用者,兼有口头传承人与书写传承人的双重身份。 这种口头与书面兼容的叙事文本是否可称为“过渡文本”?洛德提及的这一概念所指应为“由口头向书写过渡的文本”,但在东巴叙事文本中也出现了由书面向口头过渡的文本,源于口头的记录文本与源于书面的口头文本是同构的。另外,“过渡”一词明显带有单向进化论的色彩。如果从东巴经书形成的最晚时期——北宋来说,这些“半口传”文本至今已经“过渡”了一千多年,但仍未过渡到书写传统中。显然,“过渡文本”并不符合东巴叙事文本的性质和特点,它更多带有口头与书面文本兼容的复合性特点。 2、“大脑文本”在东巴叙事文本形成中的媒介作用 口头与书写技法的思维的对立是否构成了一个史诗歌手不能同时兼备口头或书面诗人的双重角色?这一说法暗含了这两种传统不可能同时成为社会传统主流的观点,即一个口头诗人的成长离不开口头传统思维及习得的影响,相应地,一个书面诗人的产生也受到书面传统思维与习得的制约。这里是否忽略了一种可能:两种传统并存发展的情况?一个诗人可以同时受到这两种传统的影响?从东巴叙事传统形成过程及特点考察,这种可能性是成立的。瓦尔特.翁认为口头思维的特点是依靠记忆的、情境的、移情的、聚合的和保守的;而书写思维是分析的、抽象的、创造性的。[38]从上文分析中可知,东巴书写经典中存在着大量的口头语及口头程式句,其主要功能也是为仪式口头演述服务。从中可察,东巴书写经书时离不开口头思维的支配;同时,东巴经书的书面性特点又给了东巴不断修订、锤炼、完善的机会,而作为一种宗教经典,其间包含了诸多抽象的、理性的思想观念,加上庞大缜密的外来宗教文化体系的影响渗透,促进了东巴书写思维的发展,由此也推动了东巴教的体系化进程。口头与书面思维的并存与东巴文字的特点及书写形式也有关系。东巴文字作为一种兼具“图画文字与象形文字”的不成熟文字,明显带有“看图说话”的功能特点,其中视觉功能与听觉功能是有机融合统一的,这也是东巴经书的口头演述出现“限度内的变化”的内因。如开篇句中的第一个字——虎,此处作为“很久很久的时候”的引申义,但不同东巴根据仪式不同情况、个人习得可以变通成五言、七言、九言等口语句式。这好比我们看一幅漫画,然后根据其间内容用口头叙述出来,这样就形成了不同语言形式、内容来表达同一主题的变异情况,图画视觉文本与口头文本在此达成了统一的超语言文本。劳里·杭柯发现史诗演述者的口头文本是以“大脑文本” (mental texts)作为蓝本的,也就是说史诗歌手演唱之前大脑中就已经形成了一个“模式。”显然,“大脑文本”是从口头文本形成模式而言的,二者结构关系为:大脑文本→口头文本。根据对东巴叙事文本的考察,“大脑文本”在书面文本与口头文本的转换中同样存在,且呈现出多维关系:大脑文本 3、东巴叙事文本的性质定位:“多模态叙事文本” 早期研究史诗的西方学者认为,英雄史诗是以高雅文体讲述的,它是关于传奇式的或历史性的英雄及其业绩的长篇叙事诗歌。洛德也认为在创作宏大的长篇史诗中,书写传统比口头传统更有优势。劳里·航柯对印度西里人的史诗调查时,目睹当地歌手连续6 天表演了15683 行史诗,认为这个事件足以打破了长篇史诗必须借助于书写的技艺这样的神话。[39]从历史发展的整体而言,口头传统与书写传统并无优劣之分。口头文本为书面文本提供了取之不竭的书写资源,书面文本又保存了不同时期的口头传统,继承、发展了口头文本的优秀传统,反过来,也影响、推动了口头传统的发展。正如书面语与口头语的相互转换,口头语一直不断地给书面语提供来源,口头语言也在不断吸纳书面语过程中趋于丰富,二者始终处于不断转换互融的过程中,并一同沉淀生成了特定的叙事传统。但二者的互动交融情况是非均衡形态进行的,在不同的时空条件下形成的情况各有不同,如在书写传统仍未形成规模、气候时,口头传统为人类的交流、历史发展及文化创造往往作出了突出贡献,产生了大量脍炙人口、影响深远的经典名篇。从这意义上,《荷马史诗》“仍然能给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。”[40]至今,口头传统长盛不衰的地区仍流传着活态的口头经典,我国的三大史诗就是典型的例证。而在口头传统衰落的时期或地区,书写传统则成为主流,同样为社会、历史的发展作出了重要贡献。中国书写传统源远流长,为国家统一、族群认同、文明传承、社会发展发挥了重要作用。书写传统也会推动口头传统的发展及复兴。如19世纪的芬兰诗人伦罗特润色改编的书面史诗《卡勒瓦拉》(Kalevala)不仅深刻影响了芬兰民族文化与语言的发展,而且在实现国家独立进程中发挥了重要作用,其意义不亚于芬兰之“国学” 。二千多年前形成的印度两大史诗成为书面经典后仍然在民间口头传播。这些都说明,口头与书面文本并无优劣之分。正如洛德所言,“无论口头的抑或书面诗歌,都拥有其权威性,都是一种艺术的表达,我寻找的并非某种裁决,而是理解。”[41]口头传统与书面传统互动融合,彼此消长,共同构成了人类创造文化、推动历史发展的原动力。 综上,东巴叙事传统是由口头传统与书写传统互构而成的统一体,属于口头与书面互文性文本,可称之为“口头与书面的复合型文本” 。但这一口头与书面互文的复合型文本又与仪式叙事中的东巴音乐、东巴绘画、东巴舞蹈、东巴工艺等多模态的文本交织融汇于一体,从而体现出多元模态的文本形态。应该说,这种多元模态的文本形态与大脑的信息解码的选择性有内在的逻辑关系。“多模态隐喻”的理论构建者阿帕里斯认为,对于同一个语言串,文字模块的逻辑表达形式可能有几种。同样,尽管非文字符号认知模块与指称一一匹配,但非文字符号信息的加工过程仍具有选择性。具体地讲,当读者理解一则视觉隐喻时,通过视觉输入能够认知图像,这是大脑对该物体已有的存储信息与所描述事物之间潜意识的比较。当图像信息带有目的性地传送到读者时,已不仅仅是简单的认知理解过程,信息加工过程逐渐推进到有意识地推理理解阶段。[42]由此,东巴叙事文本性质应定位为“多模态叙事文本。” 本文发表于赵心愚主编《纳西学研究》第一辑,民族出版社,2015年 【课题项目】本文系国家哲学社会科学基金重点项目“纳西东巴文献搜集、释读刊布的深度开发研究”(11AZD073)阶段性成果。 作者简介:杨杰宏(1972——),纳西族,云南丽江人,中国社科院民族文学研究所,副研究员,主要研究方向为民俗学与口头传统,东巴神话、史诗研究着力较多。 [①] 金炳华主编:《哲学大辞典》下卷本(修订本),上海辞书出版社,2001年版。第1533页。 [②] 朝戈金:《口传史诗诗学:冉皮勒《江格尔》程式句法研究》,广西人民出版社,2000年,第15页。 [③] 这一“再度格式化”概念是基于上世纪50、80年代的两次民间文化知识“生产运动”中产生的“格式化”问题而言,与后者存在联系与区别,对这一问题的探讨可参考笔者拙文《“非遗”语境中民族文献整理的路径思考及实践》,《云南民族大学学报》(哲社版),2013年第5期。 [④] 赵元任:《汉语口语语法》,商务印书馆,1979年,第48页。 [⑤] 白庚胜:《东巴神话研究》,社会科学文献出版社,1999年,第52-94页。 [⑥] 本部分中引例参见和志武:《纳西东巴文化》,吉林教育出版社,1989年,第155-157页。 [⑦]本部分引例参见杨杰宏:《纳西族与藏族宗教联系中的语言学考察》(硕士学位论文),云南大学,2005年。 [⑧] 和志武:《纳西东巴文化》,吉林教育出版社,1989年,第45—46页。 [⑨] 和继全:《东巴古西籍藏语音读经典初探》,载《西藏大学学报》(人文社会科学版),2013年第2期。 [⑩] 和力民:《东巴文化在古代纳西族社会历史中的作用》,载《东巴文化研究所论文选集》,云南民族出版社,2003年,第15页。 [11] 白庚胜:《东巴神话研究》,中国社会科学文献出版社,1999年,第52页。 [12] 何光沪:《月映万川:宗教、社会与人生》,中国社会科学出版社,2003年,第465页。 [13] 和时杰:《“尤悲”初探》,李之典主编:《纳西族民间抒情长诗:相会调》,云南民族出版社,2011年11月,第178页。 [14] 戴卫.赫尔曼:《引言》,戴卫-·赫尔曼主编,马海良译:《新叙事学》,北京大学出版社,2002年版,第12-13页。 [15] 和志武:《纳西东巴文化》,吉林教育出版社,1989年,172页。 [16] 顾彼得著:《被遗忘的王国》,李茂春译,云南人民出版社出版,1992年版。 [17] 东巴文化研究所编:《纳西东巴古籍译注全集》(以下简称《全集》),第35卷《退口舌是非灾祸经:创世纪》,云南人民出版社,2000年。第329-330页。 [18]《全集》第35卷,《退送是非灾祸·创世纪》第329页。 [19] 转引自朝戈金:《口传史诗诗学:冉皮勒<江格尔>程式句法研究》,广西人民出版社,1999年,第210页。 [20] 《全集》第7卷,《祭署·纽莎套姆和纽莎三兄弟到人类家中》,第235页。 [21] 《全集》第7卷,《祭署·祭署的六个故事》,第120页。 [22] 《全集》《退送是非灾祸•创世纪》第35卷,第330页。 [23] 《全集》第35卷,《退送是非灾祸·创世纪》,第329页。 [24] 《全集》第35卷,《退送是非灾祸·创世纪》,第340页。 [25] 《全集》第35卷,《退送是非灾祸·创世纪》,第380页。 [26] 习煜华:《“三”在纳西文化里的含义》,载《习煜华纳西学论文集》,民族出版社,2009年,第192页。 [27] 《全集》第35卷,《退送是非灾祸·创世纪》,第331页。 [28] 和志武:《试论纳西象形文字的特点》,载《东巴文化论集》,云南人民出版社,1999年,第165页。 [29] 也有少部分晚期产生的东巴经书中存在线性排列、逐词记录、字词对应的文本,尤其以丽江鲁甸、太安、塔城一带的经书最有代表性,但这部分经书总体所占比例不高。 [30] 参见和志武:《纳西东巴文化》,吉林教育出版社,1989年,第123页。 [31] 方国瑜:《纳西象形文字谱》,云南人民出版社,2005年3版,504页。 [32] 李霖灿:《纳西族象形标音文字字典》,云南民族出版社,2001年,第46页。 [33] 李静生:《纳西东巴文字概论》,云南民族出版社,2009年,第139页。 [34] 金泽:《宗教人类学导论》,宗教文化出版社,2001年,第113页。 [35] 参见杨福泉:《东巴教通论》,中华书局,2012年。第198页。 [36] [美]阿尔伯特·贝茨·洛德著:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局,2004年,第186页。 [37] [美]阿尔伯特·贝茨·洛德著:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局,2004年,第239页。 [38] 【美】瓦尔特·翁,张海洋译:《基于口传的思维和表述特点》,《民族文学研究》 2000年S1期 [39] 尹虎彬:《中国史诗的多元传统与史诗研究的多重维度》,《百色学院学报》,2009年,第1期。 [40] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯选集》第12卷,人民出版社,1972年,第29页。 [41] [美]阿尔伯特.贝茨.洛德著:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局,2004年,第176页。 [42] 王凤:《多模态隐喻:文字与非文字符号的视觉重构》,载《中国社会科学报》,2013—5—27。 (责任编辑:admin) |