|

作者简介:李丽丹,文学博士,天津师范大学文学院讲师

内容提要:《耿村民间故事集》中有大量与清代文言短篇小说相似的文本,其中的一组异类婚恋故事更与《聊斋》渊源深厚。运用类型学和叙事学的研究方法对之进行比较研究,可考察文人叙事与民间口头叙事的共性与差异,将揭示出耿村故事在叙事上的文人化倾向:一是很少出现民间幻想故事的重复律特征;二是情节和母题具有文人化特征;三是故事人物的身份呈现出文人化倾向。这些都表明耿村异类婚恋故事很可能是文言小说向民间回流过程的产物。

关键词:耿村民间故事集/聊斋志异/异类婚恋故事/民间叙事/文人叙事

一、研究的缘起

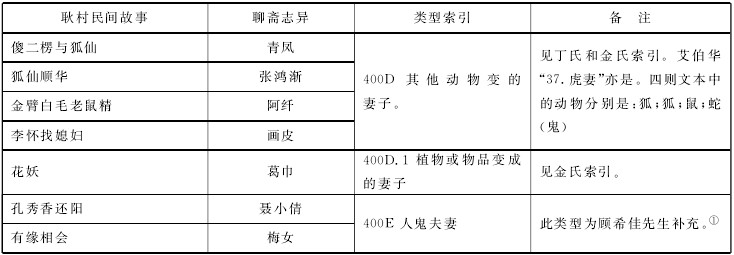

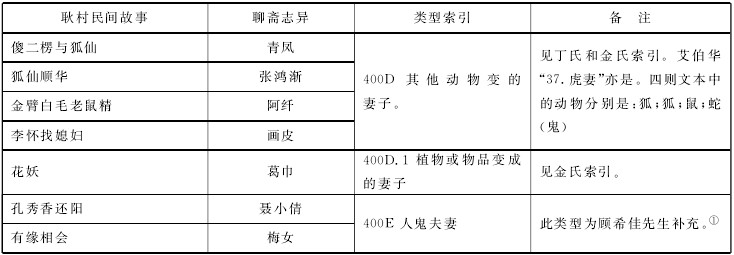

河北省藁城县耿村是与湖北武当山下的“伍家沟故事村”齐名的中国两大故事村之一,目前已经内部印刷和公开出版了多套民间故事集,包括5部《耿村民间故事集》(以下简称故事集),内部资料①、《耿村一千零一夜》(共6册)②,公开出版了故事家专集和研究性著作10余部,故事文本基本保留了讲述人的主要语言风格、讲述人的资料、搜集人及时间、地点等,是当代搜集、整理和出版民间口头流传的民间文学文本中较为可靠的资料,曾被段宝林先生作为研究对象来阐释民间文学的“立体描写”应具备的一些基本要求③。在阅读研究耿村故事的过程中,笔者发现,无论是人物构成、身份、空间背景,还是故事的母题和情节、叙事主题等,不少文本与清代文言小说十分相似,是民间叙事与文人叙事比较研究的极好材料。仅以《耿村民间故事集》的第1、2集中的“故事/幻想故事”类与《聊斋志异》为对比,至少有以下10组相似文本:

这些文本中,有7组是“民间叙事中最常见因而最重要的五大叙事主题”之一的“婚恋主题”④,分别为《孔秀香还阳》、《有缘相会》、《傻二楞与狐仙》、《狐仙顺华》、《李怀找媳妇》、《花妖》、《金臂白毛老鼠精》及其对应文本。在阅读这些故事之初,笔者惊诧于它们在故事人物、情节、结局与《聊斋》中的文本如此相似,根据两类文本记录时间的先后,怀疑这些故事很可能是讲述者受《聊斋》影响的“回流”作品。我们知道,考索民间故事与文言小说(作家文学)的关系,往往很重视依据讲述人提供的材料,这与追溯文言小说吸取民间文学源泉时往往也很注重作者提供的资料一样。按一般的研究方法,要作出“耿村故事源于《聊斋》”的判断必须考察讲述人资料,如讲述人是否识字,是否读过相关书籍、听过相关讲唱,或者讲述人的传承来源中有读过作家创作作品的人等。然而如果根据耿村故事所提供的资料,并不能排除耿村故事中的“聊斋故事”也有可能在起源上与《聊斋》全无关系。

主要原因有以下几个方面:一是7则文本中,有5则为崔小英(4则)和孙胜台(1则)这两位不识字的农村妇女讲述,另2则为仅有小学文化的靳满良和靳景祥讲述,故而基本可以排除故事讲述人直接阅读《聊斋志异》再口头讲述其中的“聊斋故事”的可能;二是对靳景祥、靳满良这两位男性故事讲述人的个人成长经历的调查显示,他们的传承谱系较为博杂,即有说书、地方小戏等故事来源,也有四处闯荡、道听途说一些故事,且前者只上了一年私塾,后者也只有几年小学学习的经验⑤,基本不可能直接阅读《聊斋志异》的文言原文,因此,至少可以确定,即便这些故事是《聊斋》在民间口头传播的异文,也至少经历了两个以上的转述人,经历了从山东至河北、从1766年至1988年的时空跨越,才最终呈现在我们面前。

然而,在以类型学和叙事学的方法在对7组文本进行详细的对比与研究过程中,笔者依然持耿村故事很可能是《聊斋》这一清代文言小说的高峰之作在民间流传的结果,它们以曲折的方式进入到耿村故事讲述人的生活中,并被他们以十分接近《聊斋》原文的方式呈现出来。这种判断主要不是根据讲述人资料(事实上,讲述人提供的口述历史有时也不一定是完全“真实”可靠的,会出现记忆偏差),而是以叙事学的细节研究为依据,从耿村的“聊斋故事”⑥与《聊斋》文本在故事类型、叙事母题、人物、空间以及主题等方面的相似性、耿村故事叙事要素中的弱民间化与强文人化倾向等而得出的。笔者相信,对耿村故事与《聊斋》的关系研究,正可以和《聊斋志异》与民间文学的关系研究相映成趣,为民间叙事与文人叙事彼此吸纳与同化的历史长河再添一二朵浪花。

二、类型与母题:相似性的确定

“类型”作为一个专业术语,在民间文学中运用广泛,主要是就众多故事相似的情节主干而言,美国民间文艺学家史蒂斯·汤普森(Stith Thompson)认为:“一个类型是一个独立存在的传统故事,可以把它作为完整的叙事作品来讲述,其意义不依赖于其他任何故事。”⑦类型研究的重点是解读或剖析贯穿于同一类型众多异文中的母题,由母题及其组合情况来考察故事的文化内涵与叙事美学特色,追寻故事的生活史,进行跨国、跨民族的比较研究等⑧,这种研究取向对进行文人文学与民间文学中同类题材的比较研究、叙事美学特色异同研究等有指导作用。以上7组文本都是文学作品中最常见且历史久远的婚恋主题,且同属“异类婚故事”类型。

类型的确定包括两个基础要素:一是故事形态,二是故事母题。“所谓故事的形态,也就是指它的情节与结构模式。”⑨并不是所有的情节都事无巨细地简化写出,而是通过比较同一故事的多个异文,归纳出具有结构模式意义的情节,刘魁立先生提出的“情节基干”是能描述故事情节,又能展现故事结构模式的一个概念,是同一故事类型不同异文文本都重复的情节部分,刘魁立在与稻田浩二讨论“情节基干”和“核心母题”问题时指出“一切故事类型,从根本上说,依据的是形态,都不是靠核心母题划定。靠什么?靠情节基干。”而刘守华先生指出:“‘母题’在文学研究各个领域的含义不尽一致,就民间叙事作品而言,它通常被认为是一种情节要素,或是难以再分割的最小叙事单元,由鲜明独特的人物行为或事件来体现。它可以反复出现在许多作品中,具有很强的稳定性;这种稳定性来自它不同寻常的特征、深厚的内涵以及它所具有的组织连接故事的功能。因此故事类型的研究中“每篇异文按其核心母题只能划归一个类型之中,使分类体系准确清晰。至于异文中含有同其他多个类型有牵连的核心母题,可作为相关类型的参考篇目列出,以拓宽研究者的视野”⑩,这里的“核心母题”概念与刘魁立所指“同一个故事情节类型各文本都必有的母题称为中心母题”具有同样的内涵,都是同一类型故事的关键的人物行为、事件、器物等,“故事类型在现实中并非是具体存在的,它是在科学研究过程中对诸多现实文本进行概括和归纳的结果,它的现实性体现在一个个具体文本中”。正因为如此,“所有文本都是围绕情节基干和中心母题来展开情节的。如果脱离这一情节基干和中心母题,那么这个文本就应该是划在其他类型下的作品了。”

基于学界对“情节基干”和“核心母题”(或者称为“中心母题”)的认知,可以通过对比一些相似故事文本来确定某一故事类型,并对类型的核心母题进行描述,并以此为基础来进行反向推理,将具有某核心母题和相同情节基干的文本归入到某一类型。现有的中外中国民间故事的类型索引部分地完成了这一工作,而笔者发现耿村的“聊斋故事”中只有部分文本可以在类型索引和后续的补充研究中找到归属,还有部分文本只能从故事人物的身份(如主人公是狐等动物变的妻子,还是植物变的或者其他异类所变的)等母题来大致确定其在索引中的所属类型,不能从情节基干上将之归入某类型,从而形成了“名”(由母题出发的类型命名)与“实”(由情节基干确定的故事形态)之间的悖论。

每一组“聊斋故事”的基干情节都基本相同,并且都有其他异文作为支持(主要参考清代文言短篇小说与辽宁省民间故事集成县卷本),因此可以视为某个故事类型,但却很难将之归入已有索引。因为每组文本都只有部分基干情节或核心母题符合索引要求。从“人与异类婚恋”这个大的母题而言(其关键包括“异类的变形”与“婚恋”这两个母题),7组文本均属“400-424神奇的妻子”,属高木立子、康丽等研究者认为的同一个“故事类型群”,丁乃通在“400丈夫寻妻”型故事下列“400A仙侣失踪;400B画中女;400C田螺姑娘;400D其他动物变的妻子”4个亚型,金荣华的《中国民间故事集成》类型索引在“400D其他动物变的妻子”之下又增“400D.1植物或物品变成的妻子”,实际上这一亚型完全可以增至与400D平行的类型。顾希佳先生以110篇人鬼婚恋故事为基础,认为“人鬼夫妻”故事在历史典籍中与在民间口传中都分布广泛,成型于魏晋南北朝时期,从其产生背景与文化内涵、流传时间与传播广度来看,可以在AT分类法中将该型故事设置为400E型。至此,“400丈夫寻妻型”故事类型群下共写定了6个亚型,统一于400编号之下的关键情节包含两个重要的母题:一是异类变形为人(“变形”);二是异类变形的人与男子结为夫妻(往往以相互间的“帮助”来完成夫妻结合);三是妻子失踪(“考验”男子),但在金氏增补的“400D.1”中没有第三个母题。可见,确定类型的有异类从何而来(是什么身份)、妻子是否失踪两个关键的情节要素,尤其是第一个是划分类型的关键。据此,我们可以先看一看根据目前中国民间故事类型索引可以尝试归入的情况:

但每一组文本只能勉强按照异类的身份归入到已有的类型索引之中,完全不能依据基干情节来进行检索,可见刘魁立等学者所提出的“情节基干”、“核心母题”概念真正地在类型索引的编纂工作和类型研究工作中实行,会带来巨大的冲击,已有索引确定的是情节要素,而不是基干情节,如果要确立基干情节,可能所有亚类型下尚有更细小的类型区分。而核心母题的确定虽可以为辨析故事是否属于同一个类型群提供标准,如所有故事中都有“变形(动植物变人)”、“帮助(人帮助异类或异类帮助人)”、“考验”(异类考验人)这三个母题,它们分属汤普森在《民间文学母题索引》中所列的几类母题:“D431.1花变人”、“D300—D399动物变人”、“H300—H499婚姻的考验”以及“N800—899帮助者”,但如果由此而将异类婚恋故事类型群的核心母题排列为以下基干情节:异类变形成人并得到人的帮助或爱恋,与人产生善或恶的婚恋关系,那么7组文本并不能都归入到同一个类型群下。因此,部分核心母题的相同不能在故事形态的描述上真正解决同类型故事的基干情节问题。以上表中的“400D”型的“聊斋故事”为例,只有摒弃所有的过程情节,将故事简化为一个结果,才是与400D型故事相合的“动物精怪变成女子与人婚恋”,而文本的其他情节基干都不符合索引的要求。

根据笔者搜集的一些文本,可以看到每组故事在中国的流传都颇为广泛,以《傻二楞与狐仙》这一组为例,笔者搜集到《胡兆媛》(辽宁省民间故事集成盖县资料本)、《狐仙女》(辽宁省民间故事集成辽阳市资料本)、《少华与小莲》(辽宁省民间故事集成抚顺新抚区资料本(一))等。清代文言小说《萤窗异草·阿玉》也属此类型故事。其基干情节为:

a.男子大胆进入空房,喜妖狐女。

b.他无意中救了被猎人追赶的狐狸。

c.狐狸变成美女,与他共同生活。

d.他在狐女的要求下又救了她的家人。

“救助”与“报恩为妻”显然是这一类型故事的核心母题,这与“555*感恩的龙公子[公主]”中的“救动物得妻子”的母题相似,但555型中的核心母题还有“进入龙宫”,“赠物得狗”等,且身份母题的差异是其类型归属的第一个障碍。实际上帮助动物的母题在很多故事类型中都出现过,但在本故事类型中,男子两次帮助狐类最后得到幸福的婚姻是关键。此外,在《傻二楞与狐仙》中,尚有一个“偷窥得妻”的母题,即傻二楞救回狐狸,出门拾粪后回来总能吃到好饭菜,这一母题是“400C田螺姑娘”中的核心母题,《青凤》中则缺少这个母题,而是在狐被救后回到男子家中直接变成青凤。可见不同故事类型的核心母题常常相同,但核心母题之间的逻辑关系不相同,形成的基干情节也就有了差异,从而形成了不同的故事类型。在这一组故事中,无论是从核心母题还是基干情节而言,都十分相近,可以确定为同一故事类型,宜于“400D其他动物变的妻子”下列一亚型,如“400D.2报恩的狐妻”。

《金臂白毛老鼠精》与《阿纤》讲述的是人与鼠精的婚恋故事,《九胎十八子三十六郎庄》(见中国民间故事集成辽宁省分卷辽阳市资料本)、清·曾衍东《小豆棚》中有“叚子佥”条在情节上与本组故事类似。其基干情节可描述为:

a.商人借宿为弟订亲。

b.成亲而兄长得知女为鼠精。

c.因受歧视,鼠女离开。

d.夫家寻回鼠女。

核心母题除“变形(老鼠变人)”、“帮助(鼠精帮助人致富)”、“考验”(鼠女是否受到人类的平等对待)外,还包括定约(人与鼠父定亲)(1);违约(鼠妻受歧视而离开)(2);寻妻(鼠女被寻回而团圆)(3)这三个基干情节。尤其是第1个与2个更是区别于索引中其他类型的关键情节。

《李怀找媳妇》与《画皮》是异类(长虫精与鬼)主动追求与人的情爱,但却是妖异以情爱祸害男子的故事类型,故而笔者以为,归入400D型并不合适,因为这类异类精怪追求人间情爱而带来灾害的故事在文人叙事和民间叙事中都很多,如清代各种笔记小说的“五通”、“续五通”的故事、《聊斋》中的“黎氏”、《中国民间文学集成辽宁省分卷岫岩县资料》中的“白脸狼”等都属此类。其基干情节为:

a.男子贪色带回路遇的陌生女子。

b.男子得知女子令人恐怖的真相(长虫精/鬼等)。

c.男子的身体受到伤害甚至死亡。

d.男子的妻子向他人(一般是宗教异士)救助,经历考验救活丈夫,异类受惩。

丁氏索引和金氏索引中均没有相关类型。高木立子在《河南省异类婚故事类型群初探》中将这类故事归入“妖妻故事”中的“B伤害系列”,虽然也是按类型学来划分,但是并未从类型索引的角度来对之进行探讨,她认为是丁氏不喜欢这类故事。高木立子在对“伤害系列”的“妖妻故事”进行研究时认为“听众们的兴趣可以说是放在:什么样的妖怪用什么样的方法害人;什么样的人物又如何治服了它,关心的是其方法的恐怖和奇特。妖怪与人结婚只是手段之一,在故事中并不占有重要地位。”(12)然而,笔者以为这组故事的中心母题主要包括“男子贪色受害”、“贤妻救夫”与“妖异受惩”,因此,它们表达了贪色人必受惩罚、害人的妖异必受惩罚和贤妻救夫这三重主题。其核心母题包括:变形、考验(真正受到考验的是人的妻子而非男子或妖怪)、帮助(佛道等宗教人士帮助妻子)。

《花妖》与《葛巾》这组故事虽可归入金氏索引“400D.1植物或物品变成的妻子”(13)但其基本情节与金氏所归纳的略有不同,这类故事在清·王韬《淞滨琐话》中有“花妖”、“田荔裳”、“药娘”等篇,都是与此相同的人因某种原因与植物精怪婚恋,最后因男子的某种过失而失去妻子。民间故事则有《杏儿姑娘》(东陵资料本)、《桦树姑娘》(岫岩)、《荞麦仙女》(辽阳县资料本)、《柳树姑娘》(瓦房店资料本)等,这一组故事的基本情节为:

a.爱牡丹的男子他乡看花得遇美女。

b.女子从财物上帮助他回乡并结为夫妻。

c.女子的姐妹随之嫁给男子的兄弟。

d.男子怀疑女子的来历,并因她是花妖而歧视她。

e.她们将孩子掷地,自己消失,后来地上长出了某种花。

民间故事中总有贪看或者喜爱某种植物而得到植物变成的妻子这一情节,只是文人叙事中主要是男子本人的过失而失去妻子,民间叙事中则主要由舅舅来当坏人,赶走异类妻。这一故事类型的核心母题包括“D431.1花变人”,其中“花”也可能是其他的植物,如人参、苹果树、荞麦、芍药等一切在人们的生活中存在的植物,即与前几组故事相同的“变形”母题;另有“帮助者”这一母题,主要是植物变成的妻子帮助男子钱财,或者治愈男子的家人等;第三个属于“H300-H499婚姻的考验”这一母题段,表现为“歧视”或者与之功能相对的“破坏者”,有的故事中是因男子怀疑或者轻视女子的植物精怪的身份,有的是因为男子对于爱情不够坚定而将妻子变形的一部分送与他人,有的是因为男子的某个亲属(通常是舅舅)或财主等要将这人与妖的结合破坏掉;最后一个母题即分离母题,因为受到歧视或者破坏,妻子主动离开了家,有的异文中结局稍有差异,因男子的坚持或者寻找等而得回到妻子等,而有的故事则转而为与坏人斗法的“难题考验”复合型故事。

《孔秀香还阳》与《聂小倩》、《有缘相会》与《梅女》这两组同属于“400E人鬼夫妻”,参考顾希佳的研究,可以确定人鬼夫妻的两个主要情节:

a.单身男子被女鬼缠住,并向他寻求帮助。

b.按照女鬼教的办法,男子使女鬼脱离控制并终于复活或投胎,他们从此白头偕老;

这两组文本的基干情节与顾希佳先生的情节归纳稍有差异,四则文本均出现的中心母题有:女鬼自荐(属汤普森母题索引中的“E700—E799灵魂”);帮助;女鬼复活或转世投胎成男子妻(秘史“E0—E199复活”、“E600—E699再生”)。这两个故事可以视为顾希佳先生所归纳的400E型下的一个亚型,清·长白浩歌子《萤窗异草·祝天翁》,《张老三与三小姐》(辽宁省民间故事集成辽阳市资料本)、《张游荡》(《本溪市平山区卷》、《灵芝仙借体结良缘》(辽阳市长岭区资料本)等均是属于基干情节相同的故事。

通过以上选择的六组文本构成的五个异类婚故事亚型,可以看出,“变形”、“帮助”、“人异结合”是所有类型的共用核心母题,每组耿村与《聊斋》的同类型故事都有至少三至五个相同的核心母题,以其他文人小说和民间口头故事为参照,表明耿村的“聊斋故事”与《聊斋》文本的确存在情节和母题上的共性。虽然也存在一些母题上的差异,但并不构成故事类型的差异。

三、叙事人物、叙事空间与叙事主题

文人叙事与民间叙事的比较研究历来多关注情节和主题思想的差异,认为文人叙事在时间技巧和人物形象上远胜于民间叙事的顺时叙述和模式化的情节性人物,然而,文人叙事与民间叙事在叙事要素上的异同,实际上并不仅仅包括这几个方面。美国比较诗学学者厄尔·迈纳曾指出:“叙事的三个基本(但不是足够的)要素,按照重要性排列,依次是时间、空间(地点)和人物。”(14)以下主要从人物叙事、空间叙事和叙事主题这三个方面对耿村的“聊斋故事”与《聊斋》中的相应文本进行对比阅读,探讨两类叙事中的同质性。

1.人物

耿村与《聊斋》中的故事在人物叙事上存在以下共性:一是人物身份设定惊人地相似。所有的文本中,都是男子为人类,女子为异类;其中男性多是年轻的独居者或者远行者(赶考的秀才、孤儿、商人、逃亡的书生等);女性则为无需父母管束的“自由人”,没有职业却有金钱或者经营财富的能力,能够对自由的婚恋做出离或合的决定等。

二是异类女子的主动性。这种主动性既包括对于婚恋的追求,也包括在婚姻生活中对于自己命运的把握。就对婚姻的追求而言,仅有傻二楞和耿去病是主动且坚持的,其余的都是男性处于被动地位,且有逃离甚至抛弃的行为,如张鸿渐、李仁等。这一方面是“痴心女子负心郎”的情爱主题中常见的内容;另一方面可以视为神话中早已有之的女子追求失去的丈夫这一母题在故事中的弱化或流变。在《阿纤》这一组文本中,鼠女虽然是受父母之命,但在夫家受到歧视后,却能主动安排,大胆离开,被找到后能为自己今后的生活而筹谋。

三是无论人物数量有多少,故事中只有4个角色及相应行动圈。普罗普在《故事形态学》中根据100个俄罗斯幻想故事总结出7个角色范畴(对应角色及行动圈),包括对头(加害者)、赠与者(提供者)、相助者、公主(要找的人物)及其父王、派遣者、主人公和假冒主人公(15)。而根据同属幻想故事的7组异类婚恋故事的人物行动的逻辑关系来看,无论数量多少,均只构成以下四个角色功能与行动圈:主人公(人/异类)、主人公配偶(异类/人)、赠与者(提供者)/相助者、对头(加害者)。

主人公一般即是动作的施动者,是主体,是追求婚恋关系的人;主人公的配偶则是受动者,是客体,是被追求的人;对头(加害者)主要由以下几种情况构成:伤害被追求者的妖怪或人(《聂小倩》、《梅女》);阻止人与异类结合的被追求者或追求者的亲人(《青凤》、《阿纤》);甚至有可能就是主人公或其配偶本人的某种想法(《画皮》、《葛巾》、《张鸿渐》);相助者可能由另一个人物来担当,也可能就是被追求者(如《梅女》中的男子帮助梅女摆脱房梁)或追求者本人,这几个行动圈大致构成了以下行动关系:

注:其中箭头发示施动关系,而直线表示交叉或者等同关系。

这一个图表基本反映了人物角色之间的功能关系,其中A这一部分的关系表明,相助者与主体实际上是一个人,而客体与被救助的对象是一个人,但主体与被救助和客体与相助者之间有时也有会由一个角色来承担,即普罗普所归纳的“一个人物兼涉几个行动圈”。以《花妖》与《葛巾》一组文本为例,主人公为人类;主人公配偶为花妖(异类);相助者也是主人公配偶,帮助主人公钱财以回乡;而对手又是主人公,因其存在寻找妖妻秘密后又歧视她的心理,故而形成了其配偶的对手,最终导致配偶离开。

虽然耿村故事与《聊斋》的叙事主体有差异,但其人物叙事却彰显了两类叙事共同的文化倾向:从对叙事的人物角色身份、女性形象的主动性、角色功能和行动圈的分析看,无论是民间叙事,还是文人叙事中的异类婚恋故事,都不是以一般的婚恋故事中的“男|女”对立模式来展开,而是以主客体的追求与被追求、帮助与被帮助的“人”与“异类”的对立关系为中心的,即“男|女”性别的对立从属于“人|异类”的对立。虽然在文人叙事与民间叙事中出现的人物数量不同,《聊斋志异》中的每个故事至少有6至10人参与到故事中,而耿村的民间故事却多由4至6人来完成整个行动,但从数量的多少并未影响人物功能与行动圈的分布来看,民间叙事与文人叙事在对同一叙事题材进行表达时并不存在结构上的差异,结构往往是影响叙事深层意义的关键,既然结构并未发生改变,那么两类叙事的共性就依然是肯定的。

2.叙事空间

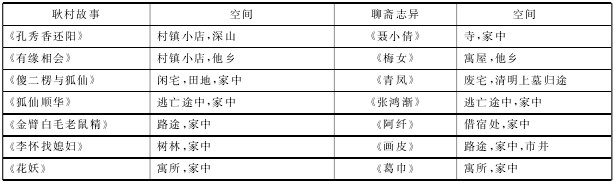

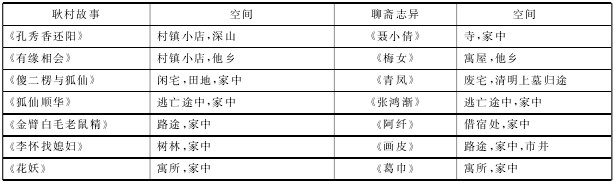

在经典叙事学中的空间研究被视作文本构成的三个要素之一(另两个要素指人物与时间),主要是指故事发生的背景、环境等研究,而在现代小说研究中又常常被指称叙事结构所呈现出的空间特征,是结构主义叙事学的延伸,然而近年来对于“空间叙事学”的重视正遇合了“空间地理学”与文学人类学和文化学研究,“空间叙事学的对象是通过叙事文本所建构的想象性空间,它具有现实空间的所有属性。”(16)从而使其从故事发生的背景、环境等研究出发,将之视为“第一空间”在文学作品中的投射,并具有“第三空间”(17)的意义。因此,空间首先必是故事人物移动和生活环境,下表为7组文本的人物活动空间。

两类文本的空间对比又一次证明民间叙事与文人叙事在叙事空间上具有的共性元素:尽管从《聊斋》至《耿村民间故事集》,经历了从1766年至1988年近220年的时空跨越,但全部故事的空间主要是家宅与路途中的借宿之地,通常为寺庙与旅店,仅有一组文本中是树林与市井(《画皮》),且人物行动的位移空间有着惊人的相似性,都是由外而内地发生位移。

结构主义者研究认为空间的内外之别常常被隐喻为安全与危险的结构性对立,如果说“家”是一个中心,是人们能放心、感到安全的“内部”,家以外的空间,则是“外部”,是危险的空间。的确,大多数民间故事不断地证明着内外空间的二元对立,尤其是内部的安全与外部的危险这一论断,如著名的“小红帽”故事,小红帽由于偏离了父母指定的路径而走向外部空间,故而遭遇了危险,后来得到帮助(通常是猎人)在内部空间(外婆家中)中逃离了危险而回到安全的状态;阿兰·邓迪斯分析的印第安人神话中最常用来作为例证的关于父母对孩子下的“不得离开房子”的禁令,以及因违背禁令离开房子遭遇危险的经历也说明了内部空间与外部空间的对立意味着安全与危险的对立(18)。如此种种的民间叙事中大量充斥着“家”与“非家”、“内部”与“外部”、“安全”与“危险”这种二元对立。从以上表格分析来看,“家”与“非家”的确是故事发生的主要空间,然而,在异类婚恋所发生的外部空间中非但不是危险的,反是充满各种机遇和可能的,其中仅有一组文本(《李怀找媳妇》)的危险发生在由外部空间带至的内部空间,即便是在这一故事中,能帮助主人公摆脱危险的力量也是来自于外部空间的。

这种情况的出现主要有以下两个方面的原因:一是中西方文化的空间意识存在差异。空间意识是哲学思想的一个重要表现层面,中国哲学思想中的阴阳转换的二元对立以及浓厚的道德哲学思想,都影响到文学空间的隐喻,从而将空间与道德隐喻相联系,没有绝对危险的空间,也没有绝对安全的空间,只有相对于道德而言的安全或危险的空间。二是不同的故事类型有不同的主题,空间作为叙事的重要组成元素,在完成不同的叙事主题时,也就有了不同的意义。儿童训诫故事与婚恋追求故事的目的截然不同,前者是要以禁囿为目的,而后者则鼓励大胆的想象与追求,故而空间的对比意义正好相反。

无论是耿村故事还是《聊斋》故事,都是在“家”与“旅途”的空间位移中推进情节,且旅途与家庭在事件的开始与结束的空间转换都具有同步性,这表明在二百余年的时间流逝和空间传播中,故事的叙事空间并没有本质的差异。罗钢先生曾指出中国古代小说,尤其是长篇小说的结构特征是以空间的转换来连缀各个小故事,“在中国古代叙事结构方式中,空间因素和其他因素占据着较之西方来说更加重要的位置。”(19)《聊斋》中故事情节的每一个进程都与空间的转换相关,耿村故事同样如此,因此,属于同一故事类型的两类叙事在空间的位移上也是一致的,即从旅途中的村镇小店、庙宇等外部空间到归家,再由家向外出发,以外部空间作为故事的起点,而每一次空间的位移,都是一次情节的转折或发展,如遇异类与救异类,必会有空间的位移。

任何一个时代的空间,犹如福柯笔下的“圆形监狱”,都不是纯粹的“第一空间”,而是被生产的、带有社会历史意义的空间,尤其是文学空间更是被生产出的具有现实隐射意义的虚构空间。在耿村故事中出现最多的空间是家宅,次为村镇小店或寓居之所,再次为树林、田地等场所,而《聊斋》按出现频率的高低也依次为家宅,寓所,路途,寺庙等。这些空间展现了直至上个世纪八十年代末,中国人生活中最常见的现实空间,虽然故事是典型的幻想故事,其空间却不是异境仙乡遇艳的幻想空间,而是普通人都能遭遇的日常生活空间,较为质朴地展现了普通中国民众所安于生存、乐于幻想的农耕生活空间。

漫长的中国历史中以父系氏族社会以来的抢婚、随夫居至一夫多妻在口头文学和文人文学中留下的印迹最多,传统的婚姻关系和家庭组合中,由外而内的组成过程是必然的,男性迎娶外姓女子,对于原有家庭而言,女性是一种“入侵”,因此,无疑所有的女子(妻子)都是“异类”的“非”家庭成员。对于女性而言,则是被驱离原有的“家庭”,进入一个新的“家庭”,虽然嫁往夫家曰“归”,但这个新家往往需要经过多年的磨合才可能接纳“入侵者”,甚至永远不会接纳或者最终驱离,所以就走向婚姻阶段的女性而言,无疑是长期处于游离的外部空间而非“家”的内部空间。也正是这一意义之上,被男性视为“异类”的女性必然需要经过种种努力,包括委曲求全、解难题、受考验等,也包括对男性的考验,出难题等。

由此而观就不难理解,为何民间叙事与文人叙事都一致地将女性的身份设置为“异类”,并往往以被动地在外空间中活动来开始故事,只有在得到男性允许与接纳的情况下才发生由外而内的位移,而一旦是男性接纳的空间位移,则标志着女性接受约束自己的男性世界中的伦理规范,完成角色转换。如果男性持一种怀疑或者歧视的态度,即认为女性不符合男性所要求的伦理规范,女性就只能再次回到游离的外空间中去,如《花妖》、《金臂白毛老鼠精》与《李怀》这三组文本都反映了这样一个接纳、怀疑、离开的空间位移过程。这也反映了无论是民间叙事还是文人叙事,都是男性主导的空间,男人通过对女人(异类)的空间安排来控制女性,彰显其男性权力,文人叙事与民间叙事通过叙事空间的隐喻再一次彰显出共性。

3.叙事主题

中国异类婚恋故事按婚恋发生的因果逻辑及叙事主题可分为四个类型:报恩型、践约型、异境遇艳型及追求婚恋型,每个类型彰显的主题都各有偏重,且四个类型互有渗透(20)。本文所选取的7组婚恋故事均属于“追求婚恋型”叙事,即“人/异类追求与异/人类之间的婚姻或爱情”,其中仅有《傻二楞》一组涉及“报恩型”叙事的“报恩”主题,由于故事发生的前提是男子主动去寻找、挑逗狐精,所以仍视其主要主题为“追求婚恋”而非“报恩”。一般说来,故事的善恶结局往往最能彰显故事讲述者或作者的道德判断与叙事意图(主题),在7组文本中,4组以男女团圆为结局,其主题主要在于肯定男女之间的情欲爱恋所具有的合理性,另3组以男女分离为“恶”之结局的文本中,《李怀》一组主要是以贪色受惩为主题,另2组则以不忠于妻子(《花妖》中对妻子有二心)或者怀疑、歧视妻子的男子无法得到团圆的家庭等作为婚恋故事的主题。

细审两类结局和主题的逻辑和结构关系,可以发现这些异类婚恋故事的主题主要关注两个方面的关系,并由此展开其故事:一是男女婚恋关系,二是人与“非人”(异类)的关系。当对男女婚恋关系的重视超过了对于人与“非人”关系的重视时,肯定男女两性的婚恋关系就是故事的主题,而当关注的重点在家庭关系中的人与“非人”的关系时,肯定人与异类的平等关系,否定对于异类的怀疑、歧视则成为叙事的主题。

耿村和《聊斋》故事在逻辑关系和叙事主题中的相似部分,进一步显示出民间叙事和文人叙事对于男女之情、人与“异类”引发的道德训诫等有相同或相近的理解,尤其是故事所彰显的无论男女,都有追求爱情与家庭生活的正当权利这一主题和否定男子贪色、歧视和怀疑女性等,并认为这会给家庭和自身带来巨大危害,从而令婚姻产生危机甚至有不可弥补的缺憾等主题。从道德价值判断而言,两类叙事展示了相同的“生活哲理”,或者说这些“生活哲理”跨越时空,时至今日依旧在我们的身边一遍遍上演并为民间口头叙事所传讲。

当然,文人叙事与民间叙事在叙事主题上的差异性并不因其共性而被掩盖。一般认为文人叙事在表达内容上比民间叙事有更多的层次与内涵,在耿村故事中,虽然故事是以男性为主展开,肯定了男子和女性追求爱情、重视家庭中的平等待遇等,对负心忘恩、好色有所否定,但并没有德行决定一切的观点,反而认为人的命运和福道本身是注定的。正如周福岩在研究耿村故事时所指出的:“耿村故事展现了民众伦理意识中‘命’、‘福’观念的表现形态及其内在矛质,‘命’、‘福’观念为人们提供面时挫败的心理适应工具。”(21)耿村故事的叙事逻辑展现出来的肯定与批判往往不是以彰显人物个性为主。相比之下,《聊斋》故事在情节与人物命运的设置方面,往往注重道德的隐喻,人物命运的改变往往与其德行相关,而非耿村故事呈现出来的命福天定思想,如宁采臣、耿去病等能在故事中转危为安就是因其德行。耿村故事中虽然也有这一倾向,但显然更注重人物命运自身,哪怕这个人并不是有德者,如傻二楞、李怀等,在性情品德中都有为人所不赞同的“坏”的方面,但他们的结局也并不“恶”。因此,在相同的故事情节类型中,文人叙事更加偏重人物的性格与品性决定人物的命运,民间叙事却只按故事情节的可能性来安排,不太注重故事中人物品性的塑造。除非是专为表述某一道德说教的主题,民间叙事很少关注故事中人物的独特个性和品格,如《青凤》与《傻二楞与狐仙》这一组叙事中,耿去病“狂放不羁”的性格特征对于情节的发展始终具有解释作用,而傻二楞的“从来天不怕地不怕,神不怕鬼不怕”的性格特征除了在故事的开始具有重要的解释作用,在其他故事情节中并未发生任何作用。

四、耿村故事的文人化倾向

在对耿村与《聊斋》故事进行比较研究时,笔者注意到耿村7则故事呈现出一种文人化倾向。首先,耿村的这几则故事并不具有民间幻想故事常具有的重复律特征。民间幻想故事的叙述具有重复性特征是丹麦民俗学家阿克塞尔·奥尔里克于1908年提出的口头叙事文学的强调方式(22),祝秀丽曾将民间故事的重复律分为“同一人物+不同行动”、“不同人物+同一行动”、“不同人物+不同行动”(23)这三种类别,然而,耿村的7则异类婚恋故事多是一个人物的一次行动。相比《耿村民间故事集》中其他类型的幻想故事,重复律特征在这7则故事中并无明显表现,主要是以“对一个人的一次事件的一次叙述”这一叙事方式表现。《聊斋》文本中,除《青凤》一则以耿去病的三次考验(调戏青凤被老狐斥责而退;救狐得女;为女救叔)颇有民间叙事所具有的重复律这一叙事风格,其他文本也均是一人一事的一次讲述。可见,耿村的这几则故事并非典型的民间幻想故事的讲述风格之代表,其弱民间化倾向与强文人化倾向,令人怀疑其故事在起源上并非是历史悠久的传统民间故事。

其次,从故事的情节来看,耿村的7则故事,并不属于最为典型的异类婚恋故事类型,很难在各种类型索引中找到已经列出的可以与之对应的类型。虽然这并不意味着这些类型在流传时间和流传空间上的缺乏,例如笔者在其他省市的民间故事集成卷本和清代文言小说中搜集到不少异文,但相比已经总结出的类型索引所依据的文本数量而言,这些文本的“异文”数量就少多了,数量的差异表明,这些异类婚恋故事可能并非民间本就有的、流传最广泛、最为人所接受的异类婚恋幻想故事,而是源于文人叙事向更加为民间所接受的文本类型靠拢的中间类型,支持这一猜想的原因之一就是耿村及其他地区的同类类型文本中,故事的情节和母题也具有文人化倾向。

异类婚恋故事是民间故事和作家文学中常见的题材,但又在各自的领域中有一些独有的情节和常用母题,如民间异类婚恋故事中最常见的情节和母题包括:一次善行、报恩、偷窥得妻、禁忌与违禁、难题考验等,而文人的异类婚恋故事中最常见的情节和母题却是:偶遇(一见钟情式的路遇、异境遇艳等)、自荐、异类为媒、难题考验(常常是比诗才等)禁忌与违禁等。虽然禁忌与违禁、难题考验是民间故事和作家文学中都常见的母题,但最能代表故事的民间叙事与文人叙事特色的,往往在于故事的开场。耿村故事的开场母题主要是偶遇和被要求的“善行”,如人鬼婚恋中的秀才与女鬼之间的偶遇、对女鬼的帮助等,同时有自荐等文人常用母题,这些母题均是在文人异类婚恋故事中最常见的。此外,在故事发展的过程中,善行、报恩以及难题考验等民间异类婚恋故事中的常用母题在耿村故事中很少采用,仅有《傻二楞与狐仙》、《金臂白毛老鼠精》中有偷窥得妻母题和偷窥违禁的母题。

再次,耿村故事中的人物身份带有浓厚的文人偏好。故事主人公的身份往往能够隐含很多信息,包括文本所处时代的文学和文化风气、叙事者的个人偏好等。以文人小说为例,唐传奇多是文人的个体创作,其人物身份主要是士子与妓女、英雄与文人,而受民间说话影响较大、又具有民间文化精神的冯梦龙在“三言”中塑造了不少商人、市民等“士”阶层外的民间主人公形象。作为一个与民间文化、民间故事有着千丝万缕联系的下层文人,蒲松龄在《聊斋》中主要热衷的还是讲述落魄书生、有德君子的故事,故7则《聊斋》文本中,读书人有6(《青凤》中的狂生耿去病、《聂小倩》中的宁采臣终登进士、《梅女》中的封云亭终举孝廉、《张鸿渐》中张为名士,因代笔而获罪、《葛巾》中常大用能作《怀牡丹》诗百首),仅《阿纤》1则主人公为商人。显然,与“三言”相比,蒲松龄的异类婚恋故事中虽有不少取于民间文学的元素,但主体设计却仍是围绕着文人趣味而展开。

传统的民间幻想故事多偏爱讲述那些普通的劳动者,尤其是贫苦、孤独的不幸者的故事,尤其是异类婚恋故事,如受学界关注最多的“毛衣女”、“田螺姑娘”、“龙女”等故事类型中,男主人公多是樵夫、农民、渔夫等孤儿或与母亲相依为命的男子。然而,耿村的7则文本中除了《傻二楞与狐仙》一则中男子是农村中的无业者(以砍柴、拾粪为生的孤儿)外,其他6则故事均非贫贱者,而是秀才(3)、商人(2)和财主(1)。角色身份脱离了民间故事讲述中多以相临身份人为主人公的“潜规则”,明显地向文人化讲述靠拢,这使笔者产生这样的猜想:是否耿村的这些民间故事确实是来自于《聊斋》,是《聊斋》故事回流和反哺民间故事的佐证?

近年来,施爱东、陈泳超、林继富等学者对于民间故事的传播过程中的加工、改造等如何完成进行过跟踪调查和研究,其中既有社区内个体讲述人的一人多次演述,也有固定范围内的不同演述人的多人一次演述的研究,均采用主动设计测试方案并控制讲述行为从而完成理论研究的实践调查。如林继富对于一人多次讲述熟悉的传统故事进行调查,认为讲述者在不断的讲述过程中所呈现的“叙事单元的不断丰富”和“在同一情节上,描述的详略差别很大”(24),陈泳超通过对陆瑞英的一人多次讲述一个不熟悉的故事进行调查,认为“在加长情节的过程中,故事主旨发生了偏移”(25),然而,陈泳超在几次文本的记录中同样表明民间叙事在同一传承人的不同演述中,还有一些不变因素:故事人物(角色)的数量、人物的身份和功能大体是不变的,人物之间的关系也未发生本质的变化,叙事的空间位移变化也很有限,而叙事主题虽然有变化,却不会完全丢失其原有主题,或者只是对原有主题中的隐含主题进行了挖掘与延伸。这些研究虽然只是在民间叙事的传承范围内进行,但对于文人叙事与民间叙事的比较研究同样有启发意义,尤其是故事人物的身份往往是故事传播过程中较难发生改变的一个因素,如陆瑞英的四次讲述,既未改变主人公的状元身份也未改变被杀对象的和尚身份。

此外,故事人物的文人化倾向还来源于耿村故事人物的姓名特征。民间幻想故事一般不太重视人物的“这一个”的特性,人物的名称多是张三、李四等较为随意的称谓,然而耿村的7则文本中主人公或有名,或名姓俱全,这在民间幻想故事中比较少见,有2则更是与《聊斋》文本主人公的姓名同音,即狐仙顺华(《聊斋·张鸿渐》中的狐仙舜华)、花妖葛金与玉盘(《聊斋·葛巾》中的葛巾与玉版),这很可能是《聊斋》故事在向民间回流的过程中,讲述人努力完整转述原文本时在语音上的传承。

五、余论

从以上对故事的叙事技巧特征、故事的情节和母题、故事的人物身份特征分析来看,耿村的7则文本都具有较强的文人叙事特点。笔者在前文中已经指出,耿村故事的讲述者多为不识字的农村妇女,因此不太可能去阅读或者模仿文人叙事,但正因如此,其口耳相传的过程中可能会更加容易保存一些文人叙事的表面特征。《聊斋志异》的确是与民间文学有千丝万缕的联系,汪玢玲在《蒲松龄与民间文学》一书中指出《聊斋》绝大部分取材于历史逸闻和民间传说,“初步考证,不下有一百五六十处是有民间根据的。”(26)目前虽然尚没有明确的资料足以证明在搜集、整理、刊刻的时间上晚于《聊斋》的《耿村民间故事集》中的“聊斋故事”就是从《聊斋志异》而来,但蒲松龄曾把自己钟爱的聊斋故事改为俚曲,其聊斋俚曲中的《富贵神仙》和《磨难曲》即取材于《张鸿渐》,可见,耿村的故事讲述人也很可能是通过多种曲折的渠道听说过《聊斋》改成的戏曲、俚曲,再经口头讲述传播而来。而本文对7则耿村异类婚恋故事与《聊斋》相应文本的对比分析表明,很有可能《聊斋》这一文言短篇小说集以各种不同的方式在口头传承中跨越了时空,依旧为今天的人们所传讲。

王丽娟认为“文人叙事、民间叙事这组概念针对书面叙事文本而言,是在叙事的层面上进行区分的具有文化意味的两种叙事形态。所谓‘文人’和‘民间’是指虚拟的叙事主体和接受主体,其突出的是文化上的功能和意义。从所叙之事和如何叙事两方面着手,可以从视角、视域、趣味和结构、程式、修辞、语言对文人叙事、民间叙事加以区别。对某一文本的判断,取决于七个方面的综合衡量。”而本文对两类文本的比较分析表明,从叙事学所关注的形态、人物、时间、空间及叙事主题等方面考察两类叙事的文本共性,对文学内部研究向外部研究的转换具有一定的桥梁作用。李福清在《中国小说与民间文学关系》中指出“中国小说通过说书又流入民间,并且不只是通俗小说,一些文言小说亦然,如唐传奇和蒲松龄的《聊斋志异》等故事。”(27)考察中国小说与民间文学的关系,李福清曾得出以下结论:“中国文言小说,如六朝志怪及唐宋明清传奇与笔记小说中有不少民间故事情节与民间文学的母题,被作家改编成小说;第二,明清话本与章回小说利用民间故事的情节和神话与传说的情节单元,但也用民间史诗(epic)的母题,但是被利用的没有民间传说那么多;第三,章回小说流传到民间,也影响了民间文学的口头传统,在民间说书艺人的创作中这些作品又被加工,而变成口头的作品,又影响了民间讲的故事。”正如李福清所指的,历来对于民间文学回流或“反哺”民间文学的研究主要集中于三国故事等长篇章回小说,对短篇小说如“三言”、《聊斋》等的民间回流研究不多,希望本文可以为《聊斋》等文言小说的回流研究抛砖引玉。

本文尚未及讨论的内容还有很多,尤其是因以共性研究为主,对于差异性没有进行过多的表述,耿村故事与《聊斋》中文本的差异性的确存在,且其差异性研究应该是文人叙事与民间叙事关系研究的重点之一,共性研究有助于确定回流过程中民间叙事对于哪些叙事要素易于传承,而差异研究则能够更加清楚地区别民间叙事与文人叙事在审美取向、文化功能以及叙事意义等方面的不同。但这些问题不可能只通过一篇论文能够解决,需要更多的资料及更细致的比较研究才能进行进一步的阐释,并从叙事主体与接受主体的区别带来的文化功能与意义上的区别。

注释:

①河北省石家庄地区民间文学三套集成编委会藁城县民间文学三套集成编委会:《耿村民间故事集》,第一、二集,1987年、1988年。

②袁学骏、刘寒主编:《耿村一千零一夜》,花山文艺出版社,2006年。

③段宝林:《论耿村故事的立体描写》,《立体文学论——民间文学新论》,高等教育出版社,2009年,第23页。

④董乃斌、程蔷:《民间叙事论纲》,《湛江海洋大学学报(社科版)》2003年第2期。

⑤孙胜台,女,1927年生,藁城县耿村人,务农,不识字。

崔小英,女,1941年生,藁城县耿村人,务农,不识字。

靳景祥,男,1927年生,藁城县耿村人,小学文化。

靳满良,男,1945年生,藁城县耿村人,小学文化。

以上讲述人资料,分别见于《耿村民间故事集》(第1集)的《靳景祥小传》、《靳满良小传》和袁学骏著《耿村民间文学论稿》(中国民间文艺出版社,1989年版)。

⑥由于《耿村民间故事集》的第一、二卷采录于上个世纪八十年代(1987-1988年),而《聊斋志异》则是在乾隆三十一年(1766)刊刻,早了《耿村民间故事集》的刊刻近220余年,且《聊斋》闻名较早,被视为中国文言小说之高峰,故而此处暂称耿村中的这些故事为“聊斋故事”。

⑦[美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,郑海等译,上海文艺出版社,1991年,第499页。

⑧刘守华:《〈中国民间故事类型研究〉导论》,华中师范大学出版社,2002年,第22-26页。

⑨刘魁立:《中国民间故事的类型研究与形态研究》,刘魁立等:《民间叙事的生命树》,中国社会出版社,2010年版,第42页。

⑩刘守华:《关于民间故事类型学的一些思考》,《民族文学研究》2004年第3期。

(11)顾氏的110篇文本中,并未将耿村故事和《聊斋》中的人鬼婚恋包括在内。

(12)高木立子:《河南省异类婚故事类型群初探——兼及部分类型比较的尝试》,北京师范大学博士论文,2001年,第48页。

(13)金荣华:《民间故事类型索引》(上),中国口传文学学会,2007年。

(14)[美]厄尔·迈纳著:《比较诗学》,中央编译出版社,2004年版。

(15)[俄]普罗普:《故事形态学》,贾放译,中华书局,2006年,第73-74页。

(16)陈德志:《隐喻与悖论:空间、空间形式与空间叙事学》,《江西社会科学》2009年第9期。

(17)[美]爱德华·索亚:《第三空间——去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程》,陆扬等译,上海教育出版社,2005年版。

(18)[美]阿兰·邓迪斯:《民俗解析》,户晓辉译,广西师范大学出版社,第13-24页。

(19)罗钢:《叙事学导论》,云南人民出版社,1994年,第79页。

(20)李丽丹:《18-20世纪中国异类婚恋故事的叙事学研究》,华中师范大学博士论文,2008年。

(21)周福岩:《“命”、“福”观念与民众伦理意识——以耿村故事文本为对象》,《辽宁教育学院学报》2001年第1期。

(22)[丹麦]阿克塞尔·奥尔里克:《民间故事的叙事规律》,阿兰·邓迪斯编:《世界民俗学》,陈建宪等译,上海文艺出版社,1990年,第186-187页。

(23)祝秀丽:《民间故事重复律的分类、结构与表演》,《民族文学研究》2006年第1期。

(24)林继富:《民间叙事传统与故事传承》,中国社会科学出版社,2007年,第227-255页。

(25)陈泳超:《状元杀和尚:一个陌生故事的四次演述——从情节增加引起的主题变化》,《民俗研究》2011年第1期。

(26)汪玢玲:《蒲松龄与民间文学》,上海文艺出版社,1985年版,第94页。

(27)[俄]李福清:《中国小说与民间文学关系》,《民族艺术》1999年第4期。

责任编辑:张雨楠

(责任编辑:admin) |