|

作者简介:耿纪永,同济大学外国语学院。

内容提要:随着寒山诗在东方和西方文学地位的上升,寒山诗的翻译和传播受到普遍关注。但现有研究均将寒山诗进入英语世界的时间确定为1954年。本文发掘、钩沉相关史料,将寒山诗在英语世界的翻译和传播往前推进到1930年代。1933年美国汉学家哈特在《白话文学史》的影响下首译寒山诗。同样在1930年代,日本学者冈田哲藏英译出版了6首寒山诗,由此揭开了寒山诗在英语世界传播的序幕。这两个新译本的发现将有利于重新审视寒山诗在英语世界的传播、接受与影响。

关 键 词:寒山/翻译/哈特/冈田哲藏

尽管在中国文学史上,寒山在大多数时间里算不得重要诗人,甚至连二三流诗人也算不上。然而,随着20世纪国外对寒山诗的翻译、研究乃至于模仿,他俨然成为中国诗的最重要代表之一。如1965年出版的由美国著名学者白之(Cyril Birch)主编的《中国文学选》,就收入了斯奈德英译的24首寒山诗,而书中的李白诗只有11首,杜甫诗只有5首。①伯顿·华生的《哥伦比亚中国诗集》收录李白诗19首,杜甫诗18首,而寒山诗却有25首之多,并被放置在“唐代主要诗人”章目下。②

因此,自上世纪80年代以来,寒山子和寒山诗又“荣归故里”,被研究者称为“返程之旅”。在国内,相关研究一时成为显学。从读秀网的检索来看,以寒山为题的书籍有上百种。据中国学术期刊网的数据,1980年代至今,共有330篇左右以寒山或寒山诗为研究对象的论文,其中谈论寒山诗英译的论文有40余篇。

在这些为数众多的专书和论文中,对寒山诗进入英语世界的时间看法相当一致,那就是1954年。在这一年,英国汉学家韦利在《文汇》(也译作《相逢》)杂志上刊登了27首寒山诗英译文。如著名学者赵毅衡在其重要代表作《诗神远游——中国如何改变了美国现代诗》中说,“英美最早译寒山诗的依然是韦利。所谓‘早’,也到了五十年代初,1954年他在著名的文学刊物《文汇》(Encounter)上发表‘寒山诗27首’,迅速在英美诗人中引起注意”[1: 158]。英诗汉译研究专家、著名学者朱徽也明确指出:“最早的寒山英译者是英国汉学家翻译家韦利,他译的27首寒山诗发表于1954年9月号《相逢》(Encounter)杂志,这是英译寒山诗的开始。”[2: 11]

不独在论文、专著里,这一说法也已进入翻译词典。林煌天主编的《中国翻译词典》里由周发祥撰稿的词条“寒山诗作在大洋彼岸”称,“本世纪(指20世纪——引者注)50年代,寒山的诗歌传到了西方。继亚瑟·韦利的寒山诗英译之后,美国诗人斯奈德选译27首,③载于《常青评论》(1958年)。”[3: 268]这里也同样是将寒山诗的最早英译确定为1954年韦利的翻译。

这一说法最早可以追溯到著名学者钟玲在1970年旅美期间发表的《寒山在东方和西方文学界的地位》一文,该文讨论了寒山诗在英文世界的传播和接受。在论及寒山诗的英译时,该文说在美国有三种寒山诗的译本,其中Waley(即上文的韦利——引者注)的最早,出版在1954年9月。④该文一经发表,在台湾“掀起了前所未有的研究寒山的热潮”[4: 53],被认为“对于近代的寒山研究,有革命性的影响。”[4: 97]不过,大陆研究者更熟悉的是钟玲的另一篇稍晚发表于香港的论文,即揭载于1977年《明报月刊》上的《寒山诗的流传》⑤,文中更明确地指出:“1954年寒山英译诗首次出现美国,即亚瑟·魏雷(Arthur Waley)发表在杂志上的二十七首译诗。”[5: 168]此说影响极为深远,被此后的论者广泛采信。早在1984年,著名学者孙景尧就称“1954年,寒山英译诗首次出现在美国”[6: 125],并指出此说来源于上述钟玲一文。⑥直到2008年,钟玲教授在《寒山与美国诗歌作品,1980至2007》一文中,依然坚持此说:“寒山诗之英译首次出版是在1954年,著名汉学家阿瑟·韦理Arthur Waley在当时文化圈中享有盛名的《相逢》(〈Encounter〉)杂志上刊印了27首寒山诗。”[7: 61]甚至在英语世界,研究者也持同样观点,如Paul Kahn在《英语世界里的寒山》⑦一文中就说:“在1950年代,寒山突然出现在英语世界,有4个主要译本。最早的阿瑟·韦利的译本显然影响了其他译本。”[8: 4]1954年说似乎已成为定论。

然而根据笔者的研究,此说可以被彻底推翻,寒山诗在英语世界的传播也可以一下子往前推进到20世纪30年代。

根据我们目前掌握的材料,最早的英译寒山诗应该是1933年出版的《百姓》一书中收入的《城北仲家翁》。译者亨利·哈特是美国著名的汉学家,早年毕业于加州大学,获法学博士学位,然后赴中国学习和研究中国文学和文化。在一篇英译中国诗集的序言里,哈特明确表示了他对中国诗的热爱和高度评价。他称中国为Mother China,认为中国比西方更文明,西方文化从中国受益良多,他说中国诗“是用最柔软的笔写在最薄的纸上的,但是作为汉民族的生活和文化的记录,这些诗篇却比雕刻在石头或青铜碑上更永垂不朽”[9: xiii]。

《百姓》不仅是一部中诗英译集,哈特似乎更想让它成为一部中国诗的研究著作,从他为该书所取的副标题上就可以看出端倪:“A Short Introduction to the Study of Chinese Poetry with Illustrative Translations”。也就是说,书中的译诗是作为中国诗歌研究的例证出现的。全书大体上分为两个部分:一是“中国诗歌研究简介”,包括“中国诗的精神”、“中国诗歌史”、“中国诗的技巧”和“译诗问题”四个部分。二是作为例证的译诗部分,共收入从上古至明清时代近150位诗人的172首诗。第一首诗被冠以“百姓”之名,实为《击壤歌》。这首诗很得英语世界的偏爱,庞德在其《七湖诗章》中也化用这首据说传自尧帝时代的诗⑧。

哈特专门谈到译诗方法:“尝试了多种形式后,本译者采用如下方法。首先,仔细研读原诗,尽可能保留原文形式并做字面翻译,将每个字词的意思注出来。一遍遍地读译文,将词和短语组成能恰当传递原诗的模式。最后应用诗体来翻译。”[10: 30]他还提出翻译的标准:“衡量译作的标准是看译者对中文的了解,是否熟悉中国的历史、民族特性、环境和生活经验等。译者必须将自己和西方经验分离。他必须像一个中国人一样,用中国人的眼睛来看生活,具备中国历史、传统和文化背景”[10: 31]。

话虽如此,真正做起来则难免走样。钱歌川和林以亮都曾指摘哈特将林逋(林和靖)的《湖村晚兴》中的“沧洲白鸟飞,山影落晴晖”译作“On Ts’ang Chou’s high mountain the shadows fall; /The birds wing their way to rest.”把水边的沙地“沧洲”误译为河北省的地名“沧州”⑨。但林以亮在指出哈特错误的同时,也犯了一个注释错误,将这首译诗的出处注为哈特的Hundred Names⑩,实为A Chinese Market。这是哈特1931年出版的一部译诗集,收诗50首,分别由北京的The French Bookstore和旧金山的John J. Newbiggin出版社出版发行。(11)这部译诗集也许因为是哈特的学徒期所为,受到的指摘还不止于此。与艾米·洛威尔合作翻译出版《松花笺》的艾斯考夫人也在书评中,称A Chinese Market既不能归为traduction,亦不是version,实在难以归类,但它肯定不是翻译。认为哈特过于自由地在译文里添加了他自己对中国诗的理解,暗示了一个长期阅读中国诗的西方人的敏感心灵。(12)《星期六评论》则将它和当时出版的另一部由蔡廷干翻译的诗集相比较,认为它有很多误译,充其量是转述,或者是对半消化的中国情感的自由戏耍。(13)此后出版的《百姓》等译诗集则没有再受到此类苛评。

哈特之所以选译了寒山诗,很可能和胡适的《白话文学史》对寒山的重视有关。胡适在1921年就对寒山发生了兴趣,在1928年出版的《白话文学史》中,他将寒山与王梵志、王绩三人并列为初唐三位白话诗人。哈特在《百姓》前言里特别提及了胡适,说“中国人自己并未有完整的诗史,直到最近冯沅君和陆侃如出版了《中国诗史》的一部分,胡适博士在《白话文学史》中也稍有涉及。”[10: 1]这里提到的《中国诗史》最早的版本由上海大江书铺于1931年1月出版。在参考文献部分,哈特将《白话文学史》和《中国诗史》列在了中文书目的前两位。哈特毕竟曾亲赴中国,对中国文学界和学术界相当熟悉,这从他为《百姓》所作的前言里谈及在中国刚出版不久的《中国诗史》和《白话文学史》就可以看出。

除了胡适,还有一位中国人可能影响了哈特对寒山的翻译。哈特在1933年版《百姓》前言中,特别向一位中国外交官致谢,说“中国驻三藩市副领事Pi-Chi Sun先生是一位杰出的中国学者,在对我的译文和原文进行重审和比较中给了我巨大的帮助”[10: 3]。这位Pi-Chi Sun先生就是孙碧奇(1908-1986),浙江奉化人,少时曾遍读四书五经、唐诗、古文观止、左传、史记等,中国古代文学基础扎实,在清华大学求学期间,还曾为国学大师梁启超的演讲作记录整理,并发表在《清华周刊》上。此公虽大学修读经济科,但与吴宓等西学翘楚多有交往,耳濡目染,想必对中西文学颇为熟悉。(14)他1929年清华大学毕业,于1931年进入外交部,先后担任驻旧金山副领事、领事等职务。也就是在这段时间,哈特和他相识,并成为他的学生。孙因为经济拮据,为补贴家用,教美国人学中文,这其中就有哈特。在回忆录中,孙特别提到了哈特:“高材生中有一位Dr. Henry Hart,他后来从事翻译中国文学,在我协助之下出版了《俗语七百首》(谚语),《百家姓》(15)(诗选),《牡丹园》(诗选),《西厢记》(元曲)等书。”[11: 23]

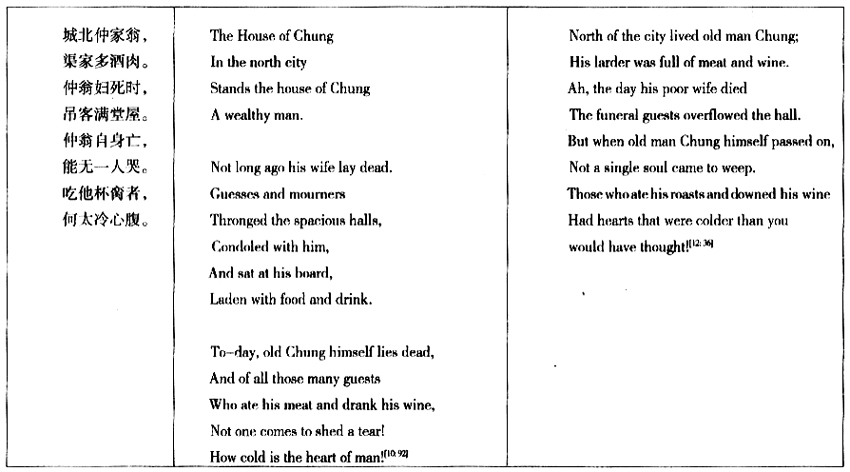

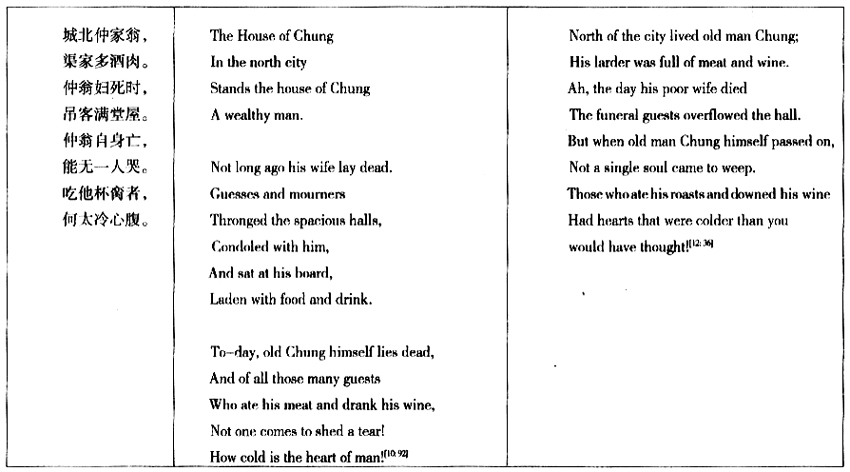

哈特选译的这首《城北仲家翁》,原文和译文如下表,同时录出华生的译文作为对照。

寒山此诗描写仲家老人有酒有肉时,宾客满堂;老人亡故时,却无一人怜念。人情冷暖,世态炎凉,以至于此。原文的前两句“城北仲家翁,渠家多酒肉”被译为一个三行诗节,“渠家多酒肉”意译为“A wealthy man”,华生在《寒山诗百首》中也选译该诗,并将此句直译为“His larder was full of meat and wine”。原文第三四句“仲翁妇死时,吊客满堂屋”被改译为一个六行诗节,添加了一些信息,如时间“not long ago”。仲翁的妻子去世时,所谓的朋友纷纷前来吊唁,哈特在译文里增加了对吊客的描写“Condoled with him, /And sat at his board, /Laden with food and drink”,但这些添加并不违背原意,反而有利于译入语读者的理解和接受。后四句被处理成一个五行诗节,对原文有所调整,如“仲翁自身亡,能无一人哭”被改为曾吃他酒肉的人中无人哭他;原文末句“何太冷心腹”是说曾吃他酒肉的人太冷漠自私,译文则改为一个针对所有人的感叹句“How cold is the heart of man!”比之哈特的译法,华生则更倾向直译,正如另一位著名的寒山诗译者斯奈德指出的那样“准确而富学术气息”[13: 275]。

这首诗在整个300多首寒山诗中似乎并无特别之处,但也许是因了哈特的首译,在英语世界被屡次选中翻译。英国传教士同时也是著名汉学家的唐安石(John Turner)也选择了这首诗,翻译的确切时间不详,见于1976年出版的《英译中诗金库》。该书收入的是译者自1935年至1970年代所翻译的部分中国诗。译文如下:

Old Jones who lived on the North Side

Kept a most hospitable table:

The night old Jones’s missus died

His house was thronged from floor to gable.

But now old Jones himself is dead,

No, not a tear for him is shed.

From those who swilled his wines and food

One would expect more gratitude.

在前言(16)里,唐安石特别提到了这首诗,并说“译文特别惹人反感”[14: 473]。著名学者翁显良就曾如此嘲讽唐安石的译文:“‘仲翁’是Tom Jones的本家,妇死时依从这位西僧本土爱尔兰的习俗,请亲朋一起守夜,宴饮达旦,不亦怪哉!”[15: 22]译者自述并不喜欢这首诗,但为了消除英语世界认为中国诗歌都是“雄浑高雅”的误解,特别选了这首“质朴无华的作品”[14: 474]。尽管“质朴无华”,译者还是将这首原本并不押韵的诗译成了韵律优美的ababccdd的韵式。

在20世纪30年代关注到寒山的不仅仅只有哈特,日本早稻田大学的冈田哲藏在1937年也翻译(英译)出版了6首寒山诗。冈田哲藏(1869-1945)是日本明治昭和时代早期英文学者,曾执教过青山女校,时任孙中山先生秘书的吴若男还曾就代孙中山回复古德曼和高尔基的信向他请教过。(17)此人还曾做过日本昭和天皇的英文老师,可见其英文水平不凡。冈田既是一位译者,也是一位诗人。他在日本出版了最早的《万叶集》英语版本《英译万叶三百首》(Three hundred poems from the Manyoshu: poetical collection of early Japan. Tokyo: Kyobunkan, 1938),另出版有诗集如《我与环境》(山阳堂书店,1922年)等。他的诗作很早就曾传入中国,《新青年》杂志就曾在1921年8月出版的九卷四号上刊载了周作人翻译的《诗匠》(18)。

在这本题为《中国诗与日本汉诗》的英译诗选中,冈田说:“中国诗的巨大财富必然已为西方读者所熟知。然而,未知领域仍然广大,扩大已知领域的努力应受到欢迎。本书部分中国诗已有Giles, Waley, Pound, Bynner等人的译文,我不揣浅陋动手重译,并新译了一些诗。”[16: 1]显然,这本书的目标读者是英语世界。这6首寒山诗分别是《人生不满百》、《天高高不穷》、《报汝修道者》、《止宿鸳鸯鸟》、《桃花欲经夏》和《我居山》。

这6首寒山诗被冠以“隐逸诗”(Recluse Poems),应该说基本抓住了寒山诗的精神,即追求心灵超脱的隐逸精神。唐代文人崇佛道,向往山林,加上李唐皇室对隐士的礼遇,“高宗、天后,访道山林,飞书岩穴,屡造幽人之宅,坚回隐士之车”(《旧唐书·隐逸传序》),同时,唐代在科举中设置了隐士科,这使得隐逸之风大盛。这6首诗中,《人生不满百》和《天高高不穷》都是劝诫诗。前者因化用《古诗十九首》中的“生年不满百”篇格外引人注目,诗人以冷静超然的姿态述说人世,告诫人们及时醒悟,莫为尘世所扰,及早身退,摆脱苦海,驱遣尘缘与世俗之念,追求四大皆空的极乐世界。后者劝诫人们不要为了自己的利益而伤害他人,这样会坠入六道轮回之中。《报汝修道者》阐发佛理,奉劝修道者人人自存佛心,人的佛心是天然的,无法用文字表达,不必劳神向外祈求。这实是禅宗“不立文字,直指人心,见性成佛”的翻版。《桃花欲经夏》则表达了无常观。据统计,表现无常观的诗在整个寒山诗中约占18%,比重很大。据说,这也是日本人喜欢寒山诗的一个原因。(19)《止宿鸳鸯鸟》和《我居山》则表现了一种安于隐居之乐、与世无争乃至超脱尘世的情怀。

译者冈田将诗作者寒山注明为“寒山和尚”(Monk Han Shan)。将寒山称为僧人并不准确,因为他并未出家剃度为僧。不过,宋代以后大多记载及介绍文字均称他为僧人。日人大概也是受了这些文字的影响,并把寒山奉为禅宗大诗人。

这本似乎不起眼的中国诗英译集,在寒山英译史上并非可有可无,它甚至影响了英译寒山第一人哈特这样的汉学家。只要看一看1974年亨利·哈特翻译出版的《卖炭翁及其他诗》(20)所收入的3首寒山诗,就可以发现二者之间的联系:哈特选译的3首寒山诗正是冈田译寒山诗中的前3首,而且两人在英文的选词和句法上颇多相似之处。以第一首《人生不满百》为例:

人生不满百,常怀千岁忧。自身福始可,又为子孙愁,下视禾根土,上看桑树头。秤锤落东海,到底始知休。

译诗前两行几乎完全相同,只是哈特将fills not改作了does not fill, yet改成了but。接下来的几行在用词上也非常一致,如illnesses, examines, iron hammer, eastern sea等。我们这么说,并不是说哈特完全抄袭了冈田的译文,哈特显然有自己的创意,在诗行的排列上,哈特就有所不同。冈田在形式上比较忠实于原文,仍以8行形式译出,每行长度大致相当,哈特则将其处理成10行,且各行长短不一。

钟玲教授认为寒山的英译之所以最早出现在1950年代的美国,“因为寒山诗里恰巧有1938到1958年间,美国新起一代追求的一些价值:寒山诗中不乏回归自然的呼声、直觉的感性,及反抗社会成俗的精神。”[5: 168]换句话说,也就是上世纪五六十年代美国社会流行的一种意识形态促成了寒山诗在美国的翻译和出版。以此来解释寒山诗在1950年代在美国的流行无疑是正确的,但这不是寒山诗首先出现于美国的原因。寒山诗之所以能在1933年进入美国,我们认为首先得益于20世纪初中美两国日益密切的文化交流。可以设想,如果哈特没有机会到中国学习,他很难有机会在很短的时间里就接触到《白话文学史》等中国刚刚出版的有关中国文学的研究成果。更深远的原因则是中国的文学研究和寒山在中国文学地位的提升,如果没有白话文学的提出和胡适的《白话文学史》,寒山仍然不会受到重视,他在美国的受重视程度恐怕就会大打折扣或者要更晚出现。不要忘记,1955年斯奈德翻译寒山是受了中国学者陈世骧的推荐,而陈作为北大高材生,可以想见自然熟悉《白话文学史》而对寒山另眼相看,别有感情,才会借机推荐给斯奈德让其翻译,促使寒山诗风行于美国。

中国大诗人很多,英语世界偏偏相中了寒山。寒山的好诗或较好的诗也不少,第一首译为英文的偏偏是《城北仲家翁》。借用钱钟书先生的话说,“那可算是文学交流史对文学教授和评论家们的小小嘲讽或挑衅了。”“历史上很多——现在就也不少——这种不合理的实例,更确切地说,很不合学者们的理想和理论的事例。这些都显示休谟所指出的,‘是这样’(is)和‘应该怎样’(ought)两者老合不拢。在历史过程里,事物的发生和发展往往跟我们闹别扭,恶作剧,推翻了我们定下的铁案,涂抹了我们画出的蓝图,给我们的不透风、不漏水的严密理论系统搠上大大小小的窟窿。”[18: 156]英译第一首寒山诗作为一个小个案,对翻译史料的开掘、考订的启示,甚至对于翻译史的书写也许因此变得值得关注了。

注释:

①详见Cyril Birch, ed., Anthology of Chinese Literature: From Early Times to the Fourteenth Century, New York: Grove Press, 1965.

②详见Burton Watson ed. and trans., The Columbia Book of Chinese Poetry, New York: Columbia University Press, 1984。其中第七章“唐代主要诗人(一)”收入王维、李白、杜甫,第八章“唐代主要诗人(二)”收入韩愈、白居易、寒山。

③此说有误,应为24首。

④《寒山在东方和西方文学界的地位》原载1970年3月8日至12日台湾《中央日报》副刊,又先后收入胡钝俞主编的《中国诗季刊》(1972年第3卷第4期)、汉声版《寒山诗集》(台北:汉声出版社,1971年)和叶珠红编著的《寒山资料类编》(台北:秀威资讯科技股份有限公司,2005年)。参见《寒山资料类编》,第48页。

⑤此文载于《明报月刊》1977年第7期,同年收入《中国古典文学的比较研究》(台北:黎明文化事业公司,1977年)。

⑥孙景尧:《关于比较文学研究可比性问题的刍议》,载于《外国文学研究》1984年第4期,后收入杨周翰、乐黛云主编《中国比较文学年鉴1986》(北京大学出版社,1987年)。

⑦该文首刊于香港《译丛》杂志(Paul Kahn. "Han Shan in English", Renditions, No. 25, 1986, pp. 140-175),后以单行本形式出版(Paul Kahn, Han Shan in English, Buffalo: White Pine Press, 1989)。

⑧《击壤歌》全文如下:“日出而作。日入而息。凿井而饮。耕田而食。帝力于我何有哉。”参见(清)沈德潜选《古诗源》,北京:中华书局,1998年,第1页。庞德诗参见Ezra Pound, The Cantos of Ezra Pound, New York: New Directions, 1972, p. 245。

⑨钱歌川还指出“沧洲”常用来称隐者的居处,并考证典故来源,引用李白、杜甫等人的诗加以说明。参见钱歌川:《翻译漫谈》,北京:中国对外翻译出版公司,1980年,第17-18页。

⑩见林以亮“翻译的理论与实践”,载《翻译研究论文集1949-1983》(北京:外语教学与研究出版社,1984年)第229页。

(11)Hart的译诗参见Henry Hart, A Chinese Market: Lyrics from the Chinese in English Verse. Peking: The French Bookstore; San Francisco: John J. Newbiggin, 1931, p. 4。

(12)详见Florence Ayscough, Book Review. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 3 (Jul., 1933), p. 711。

(13)详见Bernard De Voto, "Chinese Poetry in English", Saturday Review, December 17, 1932。

(14)孙碧奇的少时经历参见其自传《沧海浮生记》(台北:传记文学出版社,1973年);梁启超的讲演《民国初年的币制》见1926年《清华周刊》第394期;与吴宓的交往参见《吴宓日记:1928-1929》(北京:三联书店出版社,1990年)。

(15)书名应为《百姓》,在书名页有竖排“百姓”两个汉字,下方注明“The title in ideographs”,并进一步解释说“The Chinese call themselves by the term 'pai hsing'-the hundred surnames.”该书1954年第三版更名为《百姓诗》,英文为“Poems of The Hundred Names”,副标题变更为“A Short Introduction to Chinese Poetry together with 208 Original Translations”,初版副标题为“A Short Introduction to the Study of Chinese Poetry with Illustrative Translations”。

(16)该前言曾以《我怎样译中国诗》为名刊载于香港《明报》1978年第11期,又刊于北京《编译参考》1979年第1期,后收入《诗词翻译的艺术》(北京:中国对外翻译出版公司,1987年)。本文引自海岸选编《中西诗歌翻译百年论集》(上海:上海外语教育出版社,2007年),第473页。

(17)参见沈飞德:《孙中山与高尔基书信往来》,载《档案与史学》1999年第4期,第64页。

(18)见《新青年》9卷4号,1921年8月1日,第36页。全诗如下:“用了一定声调与音律,/能够引起一种愉快的感觉了;/只是这比那歌啭的鸟胜过几何呢?”顺便提及,金丝燕在《文学接受与文化过滤》一书中提及Okada Tetsuzo,即冈田哲藏,说无法查到其生卒年月,见该书第77页(北京:中国人民大学出版社1994年)。

(19)张石:“日本人为什么喜欢寒山”,载于“大道学术网”(h ttp://www.methodfirst.cn/cl_in.html?id=371)。

(20)Henry H. Hart, The Charcoal Burner, and Other Poems: Original Translations from the Poetry of the Chinese. Norman: University of Oklahoma Press, 1974. The Charcoal Burner即指白居易的《卖炭翁》,见于该书第102-103页。有研究者将这一书名译为《炭烧者及其它》而不是译为《卖炭翁及其他》(见周晓琳、胡安江《寒山诗在美国的传布与接受》,《西南政法大学学报》2008年第2期,第127页),恐不妥。

参考文献:

[1]赵毅衡.诗神远游:中国如何改变了美国现代诗[M].上海:上海译文出版社,2003.

[2]朱徽.中国诗歌在英语世界——英美译家汉诗翻译研究[M].上海:上海外语教育出版社,2009.

[3]林煌天主编.中国翻译词典[M].武汉:湖北教育出版社,1997.

[4]叶珠红编.寒山资料类编[M].台北:秀威资讯科技股份有限公司,2005.

[5]钟玲.寒山诗的流传[A].中国古典文学的比较研究[C].台北:黎明文化事业公司,1977.

[6]孙景尧.关于比较文学研究可比性问题的刍议[J].外国文学研究,1984(4): 125.

[7]钟玲.寒山与美国诗歌作品,1980至2007[J].学术论坛,2008(7): 61.

[8]Paul Kahn. Han Shan in English[M].Buffalo: White Pine Press, 1989.

[9]Henry Hart. A Garden of Peonies[M].Stanford: Stanford UP, 1938.

[10]Henry Hart. The Hundred Names. A Short Introduction to the Study of Chinese Poetry with Illustrative Translations[M].Berkeley: University of California Press, 1933.

[11]孙碧奇.沧海浮生记[Z].台北:传记文学出版社,1973.

[12]Burton Watson. Cold Mountain: 100 poems by the T'ang poet Han-shan[M].New York: Columbia University Press, 1970.

[13]Herbert Fackler. Three English Versions of Han-shan's Cold Mountain Poems[J].Literature East and West, 1971(15): 275.

[14][英]唐安石.我怎样译中国诗[A].海岸选编.中西诗歌翻译百年论集[C].上海:上海外语教育出版社,2007.

[15]翁显良.本色与变相——汉诗英译琐议之三[J].外国语,1982(1): 22.

[16]Tetsuzo Okada. Chinese and Sino-Japanese Poems[Z].Tokyo: Seikanso, 1937.

[17]Henry Hart. The Charcoal Burner, and Other Poems: Original Translations from the Poetry of the Chinese[M].Norman: University of Oklahoma Press, 1974.

[18]钱钟书.七缀集[M].北京:三联书店,2004.

责任编辑:张雨楠

(责任编辑:admin) |