|

继19、20世纪之交克罗齐为首的反文类思潮之后,自20世纪60年代以降,文类再一次遭遇到了身份危机。从克里斯特娃(Julia Kristeva)、热奈特(Gérard Genette)到谢弗(Jean-Marie Schaeffer)、福勒(Alastair Fowler)等人,掀起了一股不小的替代“文类”的范畴运动。笔者已专文探讨过“文本类型性”、“构建型式”等概念的内涵及其与文类的关系①,本文拟就“互文性”范畴的内涵及其与文类的关系做一番阐述,进一步探究这场造词替代运动究竟有无必要以及新生类型概念可以带给文类范畴哪些有益的反思和积极的启示,以就正于方家。

一、范畴的提出

“互文性”(intertextuality),又译“文本间性”,1966年由法国著名文学理论家和批评家朱丽娅·克里斯特娃在发表于《如是》(Tel Quel)杂志的论文《词、对话、小说》中首次创造性提出;随后在同本杂志发表的另一论文《封闭的文本》(1967)进一步明确了定义;继而在著作《符号学,语意分析研究》(1969)中又提及。自此,以法国为中心的一批文学理论批评家参与到了“互文性”研讨之中,如罗兰·巴特、雅克·德里达、热拉尔·热奈特、哈若尔德·布卢姆、迈克尔·里法特尔、萨莫瓦约等人,使得“互文性”成为后现代主义、后结构批评的标志性术语。

何谓互文性?萨莫瓦约曾总结说有两大截然不同的含义:

一是作为文体学甚至语言学的一种工具,指所有表述基质(substrat)中携带的所有的前人的言语及其涵盖的意义;二是作为一个文学概念,仅仅指对于某些文学表述被重复(reprises)(通过引用、隐射和迂回等手法)所进行的相关分析。②

前者代表如克里斯特娃和罗兰·巴特。例如克里斯特娃曾多次从这个角度定义互文性:“横向轴(作者-读者)和纵向轴(文本-背景)重合后揭示这样一个事实:一个词(或一篇文本)是另一些词(或文本)的再现,我们从中至少可以读到另一个词(或一篇文本)。”“任何一篇文本的写成都如同一幅语录彩图的拼成,任何一篇文本都吸收和转换了别的文本。”③后者如热奈特,以1982年问世的《隐迹稿本》一书为标志。其对概念的考察都严格地服从于文学现象的分类和检验,概念的内涵不再含混不清,概念的使用也有据可循。热奈特把“互文性”定义为“两个或若干个文本之间的互现关系,从本相上最经常地表现为一文本在另一文本中的实际出现”④,即甲文乙文同时出现于乙文中,文本之间是一种共存关系,共存方式有引用、抄袭、暗示等。而之前那类由甲文派生出乙文的文本转换关系,他则称之为超文性(hypertextualilté),或译“承文本性”。文本之间的这种派生关系可由戏拟、仿作等方式完成。两者又共同归之于文本之间的“跨文性”(transtextualité)范畴。需要注意的是,萨莫瓦约在论述中把共存和派生关系统称为“互文性”。

在热奈特那里,互文性完成了从语言学的广义概念到狭义的文学创作概念的过渡。然而,互文性不仅仅是创作论范畴,还是一个接受论范畴,其不仅包括了作者创作之于其他文本的接受,还包括读者阅读之于其他文本的接受。任何阅读也都离不开互文性的身影。此肇端于罗兰·巴特《文本意趣》(1973),而完成于里法特尔。其《文本的创作》(1979)、《诗的符号学》(1983)两书的出版标志着互文性真正成为一个接受理论的概念。在里法特尔看来,“读者对作品的延续构成了互文性的一个重要的层面”⑤,互文性就是“读者对一部作品与其他作品之间的关系的领会,无论其他作品是先于还是后于该作品存在”⑥。

与互文性相似,文类也指涉文本之间的关系,也都关乎文学创作和阅读;而且在热奈特“跨文性”类型中,“统文性”(architextualité)指的就是“纯粹的类属关系”⑦。其他如阿尼克·布亚盖、凯蒂·威尔斯等人,指出文类仿作是互文性的重要体现之一,文类就是一个互文的概念。诸如此类,无不显示出互文性与文类两个范畴之间某些令人颇感兴奋和神秘的相似之处。

二、范畴的辨析

既然如此这般相像,那么互文性替代文类范畴究竟有无可能呢?我们以为,通过两者异同关系的比较,这一问题的答案就会不言自明。

第一,从文本关系的细节来看,文类、互文性与文本三者所处的位置细节截然相异。互文性中的文本关系包括共存以及派生两大类,而文类作为基于文学作品自身及其存在时空的多维性而秉持的审美策略,也会存在两种类型。图示如下:

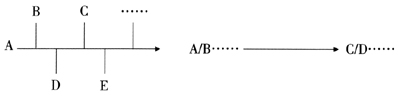

图1互文性的文本关系图

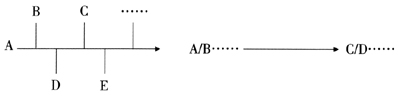

图2文类的文本关系图

可见,在互文性的文本关系中,共存的文本关系里各文本之间的地位和角色是有区别的。它首先存在一个像文本A的互文性工作的空间和平台,然后在此基础上和其他文本B、C、D等发生联系。换言之,除了A之外的那些文本是附属性地位,共同为实现文本A服务。而在文类的文本关系中,包括A、B、C等一系列文本在同属于一文类的关系条件下,似乎也存在着一个文本共存,但是这种共存是并列的,无主次之分,亦不存在一个谁服务谁的问题。再就派生性文本关系而言,由文本A、B等到文本C或D之类的戏拟或仿作是一种直接关系,不需要任何中介,风格、文类等物只是履行载体之职。而在文类的文本关系中,文本A或B与文本C或D之间发生联系则必须通过文类这一中介,而且这种文类中介是灵活变化的。文本的不同属性,我们可以借不同文类来进行关系的把握和认同。因此一文本可以通过不同文类与众多文本发生联系,不同文本也可以借同一文类发生联系。这种多样性是互文性中的仿作与戏拟望尘莫及的,对它们而言,被戏拟或仿作的文本往往是固定的,甚至是唯一的,否则就会蜕变作共存性互文关系。

第二,从与文学创作的关系来看,文类与互文性都与文学创作关系密切,它们都从各自角度制约着文学创作的成功完成。就广义互文性而言,文学创作都会使用过去文本使用过的字词,“我们从环绕我们的先前文本之海和我们置身的语言之洋创造出我们的文本。”⑧就狭义互文性来说,其又会提供引用、暗示、戏拟、仿作等方式服务文学创作的顺利开展,而文学创作中往往又不可避免地会采取这些互文手法,因为文本传统总会在每一次新创作实践中获得新生。就文类与文学创作的关系而言,文类是文学创作难以抛却的支撑,是文学创作的首要前提之一。由此看来,无论是文类,抑或是互文性,对文学创作而言,都显得不可或缺。然而两者的差别又是无可回避的:首先,上述三者与文学创作的关系位置不尽相同。文学创作在广义互文性视野里褪变为机械的“复写”、重写,创作主体失去了之于文本的能动性,去主体化倾向明显,文学创作行为本身遭到严重消解。我们以为,此中弊病在于:先无视分析评论的文本对象从何而来、如何产生、谁来产生的事实,却已将对文本作封闭研究的结论置换作文本存在的前提;并再以此虚假前提来印证已然之结论。因此有学者这样评价克里斯特娃的互文性理论:“在这种理论的框架中,文本作者的重要性大大减少。作者的作用被减低为文本的相互游戏(interplay)提供场所或空间。创造性和生产力(productivity)从作者转至文本的相互游戏,作者个人的主体性及他对文本的权威消失了。”⑨如果说广义互文性概念是对文学创作本质的展露,那么狭义互文性概念则是文学创作中局部或整体构成方式的揭示:共存方式即局部性,派生方式即整体性。而文类之于文学创作属于必要前提,为文学创作指引一条宏观性的行进之路。其次,与广义互文性视野对文学创作的消解不同,文类与文学创作关系中非常重视创作主体的积极参与。没有这种参与,文类指引的一般性道路就无法走到尽头;没有这种参与,文类指引的一般性道路就无法迈向个性化的作品终点。前者的结果是文学创作将不再成为一个真命题,后者的结果是文学的生命力将趋向萎缩。最后,尽管互文性与文类皆有重说复写之义,然而重复对于两者的意义绝然不同:重复之于互文性是一种客观实在,最简单的如字、词、句、意之类,都有迹可寻且必须有迹可寻,否则互文性将不复自存。重复是互文性范畴重要的身份标志。而文学创作中文类的重复是一种主体权衡再三之后的主观意愿,服从于文学创作中表达情感对象的最优化要求,是文学创作中再正常不过的自然现象,这种重复根本上说与文类自身并无多大关联,重复是文类的使用功能。从重复结果来看,互文性追求重复之同或似的一面,而文类的每一次重复反映在作品中都是一次自我挑战、自我更新和自我发展,追求重而不同,复而生新。巴赫金就曾这样评说文类的特征:“一种体裁在每个文学发展阶段上,在这一体裁的每部具体作品中,都得到重生和更新。体裁的生命就在这里。”⑩

第三,从与文学接受的关系来看,文类和互文性同样显得非常必要。就互文性来说,“一切文学肯定都具有互文性,不过对于不同的文本,程度也有所不同。”(11)因此,互文性必将渗透进一切文学接受。本泽明指出,我们不仅在文学创作中要面对先前文本之海、置身语言之洋,而且“我们理解别人文本时也同样如此”(12)。在阅读接受过程中,对受文里各种互文形态的及时发现和理解可以搭建良好的接受平台和意义空间,更好更深入更透彻地领会受文主旨的呈现。对派生性关系的戏拟和仿作而言,这种发现更为重要,它是派生出的文本生存和产生意义的根本前提,派生出的文本必须在和母本的互文关系语境下进行解读,否则就不能充分感受文本转换之乐趣和枢机,尤其是它的美学意义会大为减损。而文类于文学接受也预设了一个意义实现的可能空间,给予接受者与该文类相适应的思维方式,提示接受者应该关注的审美环节。两者的区别在于:首先,与文学接受关系的紧密程度不同。互文性只要不影响到文本独立性,对接受者而言,没有及时发现和理解互文性是允许的。有趣的是,随着对文本整体理解的完成,反过来还会有助于理解互文现象。同时,囿于接受者个体差异,诸如暗示、抄袭等抹去共存迹象、淡化文本互异性的“互文的识别取决于读者的文化和洞察力,这就使得互文关系变得偶然”(13)。故而没有发现或理解互文性亦属正常,甚至是普遍现象,它们最终并没有构成对接受阅读的本质性障碍,至多带来审美效果上的程度差异。正如萨莫瓦约所说:“把握暗示往往是主观的,但是理解文本并不是非要揭开暗示不可。”(14)而文类则不然,文类归属意识的缺失,接受者便无从统筹和规整文本各种语言材料,文学接受便会一直徘徊在文本起点而止步不前。所以文类与文学接受之间的关系紧密程度要远高于互文性。其次,在知晓互文性和文类前提下,有时互文性对文学接受影响程度又会比文类更直接、更明确。文类作为一般性文学范畴在文学接受中更多的是一种宏观提示,微观层面则属于作品个性实现领域,所以诸如作品主旨、情节铺衍以及性格刻画等从文类之上并不能一目了然。与文类提供文本产生之潜在可能性不同,互文性和文本寸步不离,形影相伴,复加之互文性本身内涵的相关性特征,通过对互文现象的考察体认,接受者不难衍射出或联想到文本主旨的大概取向,从而有管窥全豹之效。因此,如果说文类之于文学接受更多宏观启示,那么互文性在文学接受过程中兼具微观作用。最后,两者在文学接受过程中的功能不一样。与互文性直接相连的是认识功能,即首先促使接受者明确意识到、搜寻到发生互文关系的文本双方。互文性也会有审美功能,但这种审美功能是在认识功能之后,或由认识功能转化而得。作为文学作品形式构成要素之一的文类在文学接受中具有独立的审美功能,它可以主动作用于作品的其他方面,从而影响既定内容表达的最优化效果。如查礼曾指出:“情有文不能达,诗不能道者,而独于长短句中,可以委宛形容之。”(15)

第四,从文学作品方面来看,我们可以从三个角度比较两个范畴的异同:一是从各自体现的层面而言,互文性的囊括范围很广阔,包括标题、人名、卷首语、字、词、句、言语片断、文字风格、文类、参考文献等诸多层面,文类划分也算繁杂,如主题、风格、作者、接受者、时间、地点、标题、人物、字数、句数等标准。但是这些体现层面的空间指向是不同的,前者表现出明显的纵向性,离不开先与后、承与受等方面的文本关系网;后者更多地表现出一种共时的横向性。二是从各自存在形态特征而论,文类之于文学作品要比互文性之于文学作品显现得更为清晰明白。无论是从形式与内容,还是从作品自身以及作品背景,都可以给予我们为作品归类的比较明确的标志。而互文性则比较复杂,“互文性常常是模糊不明、甚至是无从挑明的”,“在共存的手法里,只有引言毫不遮掩两篇不同文本之间的差别。参考资料、暗示和抄袭往往是不明确的互文。”(16)甚至因为主体性因素,作品中的某些互文性对于接受者而言会永远是个谜。同时,在存在形态特征上,两者都还表现出某种相似的混合性,即作品中的互文性方式或现象一般不会单纯到各种互文方式、手法不相共存的境地。如共存类互文性中的引用、暗示以及抄袭等完全可以出现在同一部作品中,而且与派生类互文性之间同样存在交叉可能,在戏拟或仿作中再插入引用或暗示等。而就文类来说,任何作品都处于众多文类交叉点,归属身份都是复数性的。如某诗从外在形式上可能归之于五言诗,从内容主旨上看则可能名之曰咏史诗、抒情诗之类。这两种混合性的不同在于:互文性的混合性在作品中具有明确的存在,是烙在作品身上的客观印记,作品在混合性中拥有主体性地位;而文类的混合性是建立在客观化基础上对作品的主观把握,带有鲜明的策略性、灵活性,作品处于作者、接受者以及作品本身共同作用的张力场,被选择的被动色彩浓厚。所以一种极端情形就是,即使作品自身通过题目、集名等途径试图主动申明自己的文类身份,接受者也会在实践中予以推翻。所以热奈特说:“严格地说,决定文本的体裁性质不是文本自身的事,而是读者、批评家和大众的事,他们完全可以拒绝副文本所申明的体裁情况。”(17)三是作品的个性显现方式,同为处理作品之间关系范畴的互文性和文类却都不能借自身带来作品个性。互文性只是作品构成过程采用的方式之一,并不能代替创作作品这一目的。因此,“如果一个作者在自己的作品里通篇充斥着隐含的参考或迂回的引用,难道他能指望读者仅仅通过对互文的识别理解自己的作品吗?”(18)文类也是如此,作为创作之具,只有一般而不见个性。那么两者如何带来作品个性呢?撇开派生性互文不论,因为戏拟、仿作、滑稽反串都已经通过主题、风格等方面的转换实施了二次创作;就共存性互文而言,无休止的无端抄袭是反个性的,也置之不理,那么引用、暗示、参考等现象就借提供作品构成过程中意义递进、转折、引申、强调或承接之机,力促作品个性生成。在广义互文性背景下,作品个性又离不开创作主体深层文化—心理结构的过滤作用,从旧字词中焕发新意。对此,我国古代文论中留有不少经典论述:“字字古有,言言古无。吐故纳新,其庶几乎!”(19)“言必是我言,字是古人字。”(20)等等。文类在作品个性确立过程中的作用稍有不同:它发挥的不是互文性那样的中介功能,而是被填充、置换的载体功能。例如小说都会有开端、发展、高潮、结局,那么作品个性则来自于创作者在小说文类这一大原则框架下,对于四者的实际排列顺序以及如何具体处理开端、发展、高潮和结局之类。故而,虽然都强调创作主体的能动作用,但他们的工作环境和条件是大不相同的。

第五,从互文性与文类自身关系来看,一方面构成互文性关系的文本之间未必构成文类关系。构成互文性关系的文本性质比较宽泛复杂,包括文学和非文学。这里仅就文学文本而言,诗当然可以引用诗,最典型的例子莫过于集言诗,通篇引用他人诗句,属于同文类文本之间的互文性。而更多的则属于异文类之间的互文性类型,如诗《诗人和蝉》之于寓言《蚂蚁和蝉》、《汉书·元帝纪》之于戏曲《汉宫秋》、白居易《长恨歌》之于戏曲《长生殿》、《井底引瓶诗》之于戏曲《墙头马上》等。另一方面,构成文类关系的作品之间未必存在互文性。这是因为互文性并非文类构成的必要条件和因素,所以构成文类关系的作品之间可以体现互文性,但不绝对,如同为五言诗的《春晓》与《登鹳雀楼》之间、皆是戏曲的《窦娥冤》与《西厢记》之间都无从谈及互文性问题。如此一来,互文性与文类之间就会出现一个交集部分:同类文本间互文或互文的同类文本,如聚焦于同一素材对象的咏史诗是也。那么“互文性-文本-文类”三者之间就必然会产生一种张力,维护文本独立性和个性的稳定。如果在同类文本之间互文性趋向膨胀,张力被打破,那么原本处于文类背景下的个性文本就会被视作类型文本(generic text),有伤其美学意义和审美效果。例如中国古代戏曲、小说中惯见的始乱终弃、始困终亨的情节结构类型,大大减低了接受者的阅读欲望和审美强度。最后我们还需要考察一个互文性在某文类中偏盛的现象。萨莫娃约曾经指出:

从这一角度观察文学史,我们会发现有些类别相对来说尤其具有互文性,比如悲剧(传统上的口述神话~欧里庇得斯~拉辛)、寓言(口头故事~伊索~拉封丹~弗罗量Florian)、道德偶像剧(民间智慧~特奥克里特Théocrite~拉布吕耶尔La Bruyére)……原因有二:首先是历史的原因,这种文学类别的诞生归因于那个时代,那个时候,“个性”和“作者”的概念在文学创作中尚未占上风;而现代小说则相反,在它出现的时代,作者的个性和文学产权都得到了张扬。第二个原因来自于这些类别的取材和目的:悲剧和道德剧以集体素材、原始神话和民族智慧为蓝本,表现和阐述的是不变的道理,因为文学是一种传递,同时也正因为它需要重复,需要把同样的事改编给不同的人群。(21)

对此,我们以为:首先,我们需要审慎处理偏盛原因中的历史因素。尽管其揭示出部分原因所在,但是问题在于:不同的人面对相同的素材,是否就会失去“个性”?那么在现代小说生存的拥有强烈“作者”和“个性”意识的今天,互文性现象究竟是比以往多了呢?还是少了呢?设若多了,似乎与著者这里的逻辑相悖;设若是少了,难道历史上的素材就只能重现一次?所以我们以为,固然相同素材的同文类处理,会产生似曾相识的效果,个性色彩和作者意识不明显、不突出;然而在更多场合,不同的人对于相同素材进行的同文类处理仍然是可以体现个性的,比如语言组织、字句选用、情节结构变换以及作品风格等,都可以产生鲜明个性。例如苏格拉底和伊安评论荷马精湛文学技艺的一段文字可证:

苏其他诗人所歌咏的不也正是这些题材么?

伊不错,苏格拉底。但是他们的方式和荷马的不同。

苏你是说,荷马的方式比其他诗人的要好些?

伊好的多,不可比较。(22)

“方式的不同”正是荷马对个性和作者概念的意识。只不过,这种意识对荷马来说可能是潜在的,而对柏拉图而言是显存的。这里还只是就相同素材的同文类而言,可以想见的是,同素材的异文类处理带来的个性会更加精彩纷呈。因此,历史原因的根本还不在于什么“作者的个性和文学产权”是否得到张扬,而在于古今文学观念的变迁。西方文学从古希腊罗马起,文学观念大致经历了模仿说、表现说、客观说、接受说等主要阶段。在模仿说的文学观念支配下,诗人们都在面对和处理同样的素材,但是谁模仿得最惟妙惟肖,最赢得观众和听众欢迎,谁就是优秀诗人,作品就会名列上等。此时的文学观念关注的是模仿技艺,素材的同异倒在其次,甚至同素材于评价高下更提供直接准绳。而当步入表现说的文学观念之域,作者内在强烈情感的表露成为决定什么是文学及其优劣的重要因素。可见,把互文性在某些文类中偏盛的历史原因诠释为个性和作者意识的淡薄是很不严谨周密的,在那些文类产生时代并非缺乏作者和个性意识,而是在一定文学观念支配下,这些意识并非文学观念中的核心组成要素。其次,文学接受的实践需要立论,这是对互文性偏盛原因的另一合理阐释。这里举戏剧为例。戏剧和其他文类相较是一种特殊接受行为,戏剧不仅仅充当不同人群接受之特殊载体,而且更在于戏剧这种文类的性质有比其他文类更加强烈的对互文性的内在渴望。这是因为戏剧自身的效果当场性、接受现实性、表演即时性、观众雅俗性等方面特点,在接受过程中不容许有诗、文、小说等文类反复斟酌、回旋体味的余地和空间,纯然陌生的戏剧世界对接受者而言会添加更多的体验障碍,顾此失彼的结局就是戏剧审美效果完美表达的难以企及。所以戏剧必须更多地吸收互文性,方便在有限时空里追求美学效果的最大化。最后我们以为互文性在某些文类中偏盛的原因还在于某些文类对于文学传统的吸纳汲取。这一点在中国古典戏曲中体现得尤为显著。由于其是继古诗、骚、赋、诗、词等诸多文类之后相对较晚熟的综合性文类,庞杂的文类传统给予戏曲无穷滋养,无不可供戏曲作者尽情挥洒驱使,从而使得戏曲文类中的每一部具体作品无不表现出极强的互文性。对此,孔尚任曾经指出:“传奇虽小道,凡诗赋、词曲、四六、小说家,无体不备。”(23)典例如洪昇《长生殿》整本下场诗皆为集唐诗。故而有论者眉批曰:“一篇中,唐诗、宋词、元曲奔赴腕下,都为我用,技至此神矣。”(24)

第六,从文学传统观来看,文类和互文性都非常重视文学传统因素。新作品的归类需要借助于作品传统、文类传统的参照。在文学传统同化或推新的双向作用下,文学史上的文类系统获得自我更新和发展的不竭动力。互文性方面,没有已然的作品传统的存在,就不会产生互文性现象。作品传统通过在新作品中的再现或派生出新作品造就互文性概念。正是文学传统使得人们有必要提出包括文类和互文性在内的众多范畴来确定文学传统的存在并解释其特征。然而两者的迥异之处表现为:首先,文学传统的角色或功能不同。在文学传统和文类之间,无论是文学作品传统,还是文类传统,都只起着一种外在借鉴、客观参照的作用,并不或极少直接介入作品归类和文类新生。而对互文性而言,文学传统的功能则是直接性的,表现为传统的重现或派生,“互文性的特殊功劳就是,使老作品不断地进入新一轮意义的循环。”(25)由此可见,互文性与文学传统之间联系异常紧密,甚至紧密到以文学传统填塞满互文性空间,如抄袭、集言之类。其次,文学传统对待后现代主义文学中文类和互文性的态度不同。文学传统质疑和取消后现代主义文学对文类的否定和对互文性的肯定。后现代主义文学崇尚意义的不确定性、界限的模糊性、传统的虚无性,文类曾经具有的对创作和接受的启发功能面临失效,创作不再服从表达,亦不可表达,且创作被写作代替,写作自身由手段上升成为目的。林达·哈奇说:后现代主义文学理论认为“文学类型之间的界限已经暧昧不清:长篇小说与短篇小说集、长篇小说与长诗、长篇小说与自传、长篇小说与历史、长篇小说与传记之间的界限是什么,谁也不可能讲得更多”(26)。因此福科认为曾经的文学创作的本质已经发生变化:“当代写作已经使自身从表达的范围中解放了出来。写作只指涉自身,……写作就像一场游戏一样,不断超越自己的规则又违反它的界限并展示自身。”(27)文类在后现代主义文学中被抛弃的命运在文学传统看来是难以成立的。这里我们不得不提及托多罗夫对布朗肖“文类消亡论”的驳斥。布朗肖宣称:“文学不再接受文类划分”,“它远离文类,拒绝种类细分”,“一部书不再隶属于某文类”等等。托多罗夫反驳说:一方面,布朗肖宣传文类消亡论的作品本身就难逃文类痕迹,“它们与类属区别的相似是很难否认的。”另一方面,他从文类传统出发,认为后现代主义文学的反文类首先就得承认文类传统的存在,这样才提供违反的对象,如此一来,反文类就戏剧性地转向了对文类的肯定;更为重要的是,如果这种反文类制度化、程式化,反文类又会重新被置于文类地位,获得文类身份,到那时,反对者就会走向反对反对者自身,反文类如同一场自我戏谑的游戏。托多罗夫这样说道:“作品‘违背’其文类的事实并不意味着该文类消失。它想说的是‘恰恰相反’,这里面有两个原因。首先因为,要有此事,违背要有一项法则——明确的将被违背的法则。进一步说,法则只有当其屡遭违背时才可见,才存在”;“作品要成为例外,必然以法则为前提;不仅如此,而且作品的例外地位一旦得到承认,由于它的畅销和受到的批评界的关注,它转而会成为一种法则。”(28)“不承认文类的存在,如同宣称一部文学作品与业已存在的作品之间毫无关系。”(29)与文类命运截然不同,互文性不用借助文类而直接处理文本间关系,填充了反文类遗留下的空白。同时,包括文学与非文学在内的不同文本间的粘贴顺利实现了现实与虚构之间最大界限的模糊,对经典、传统的滑稽戏拟和大肆仿作顺利实现了消解传统、解构经典之旨,这些无不投合后现代主义之欢心。互文性成为了后现代主义文学的一个重要的文本策略,与乌尔里希·布罗伊希归纳的后现代主义文学的“作者之死”、“读者的解放”、“模仿的终结和自我指涉的开始”、“剽窃的文学”、“碎片与混合”、“无限的回归”等特征密切相联(30)。不过,这里有关文学传统的一个问题在于:因为“后现代主义不仅继续进行现代主义的反传统尝试,而且还把这种尝试发展到极端——进行各种摆脱现代主义形式的试验,因为这些形式已不可避免地相继成为传统了。”(31)互文性作为后现代主义文学的文本策略,本意是有助于后现代主义文学彻底摒弃文学传统,倡导自我为法、自我立法;但互文性构成内容中却无法回避文学传统,必须有相关已经存在的文本作为保证。那么,由文学传统组织的后现代文本是否会切实迈向彻底反传统的彼岸呢?我们以为,这完全是一种自欺。与反文类必须首先承认文类存在一样,要实现消解经典和解构传统的后现代目的,也首先得唤起人们对经典和传统的记忆,正反才能相成。倚重于文学传统的互文性范畴只能为后现代主义搭建起脆弱的反传统楼阁。互文性要想帮助后现代主义达到反传统目的,那么它必须首先否定自我,这是个明显的前提虚无的伪命题。

第七,从范畴本质来看,文类和互文性在各自理论历史发展过程中,都经历了各种各样的定义或本质界定。文类方面的情况有如契约论(Livingstone,Sonia)、公共机构论(Jameson,Fredric)、共同程序论(鲍里斯·托马舍夫斯基)等等。互文性与之类似,巴赫金、克里斯特娃、罗兰·巴特、热奈特、孔帕尼翁、里法特尔、施奈德、本泽明等人都曾经从各自角度对互文性做出自己的判断。我们注意到,巴赫金和萨莫瓦约都曾经不约而同地提出“记忆”的范畴本质观来解读文类和互文性。例如巴赫金这样说道:

文学体裁就其本质来说,反映着较为稳定的“经久不衰”的文学发展倾向。一种体裁中,总是保留有已在消亡的陈旧的因素。自然,这种陈旧的东西所以能保存下来,就是靠不断更新它,或者叫现代化。一种体裁总是既如此又非如此,总是同时既老又新。一种体裁在每个文学发展阶段上,在这一体裁的每部具体作品中,都得到重生和更新。体裁的生命就在这里。因此,体裁中保留的陈旧成分,并非是僵死的而是永远鲜活的;换言之,陈旧成分善于更新。体裁过着现今的生活,但总在记着自己的过去,自己的开端。在文学发展过程中,体裁是创造性记忆的代表。(横线系引者加)正因为如此,体裁才可能保证文学发展的统一性和连续性。(32)

萨莫瓦约在分析了各种互文性概念之后,也提出:

互文性是技术和客观的结果,它是记忆文学作品的结果,这种记忆文学的努力是长期、微妙、有时又是偶然的。

把互文性看成记忆,这使我们承认文本之间建立起来的联系不能用实证主义来解释,也不能把这些联系看成实证的清单;尽管如此,我们仍然可以感觉到,无论是从文本的产生还是从文本接受的角度来看,文本之间的交互作用是多么复杂。对文学的记忆是从三个层次上起作用的,而这三个层次永远不会完全地重合:有文本所承载的记忆,作者的记忆和读者的记忆。(33)(横线系引者加)

范畴本质“记忆”观的提出,可以看作是文类和互文性强调文学传统的自然延伸。正如两者在文学传统上的差异一般,尽管同披“记忆”外衣,却仍然难掩两者之异。具体可以表现为:在记忆动机上,文类记忆是为了保证整个文学史的连贯统一,使得每一部新生作品在文类记忆下都有位可居,在继承中发展,从而确保新生作品的可理解性。记忆在互文性中则是立足于具体文本的创作和识别之需,而且这种需要更多情况下是局部性、部分性的,并不能构成左右创作和接受全局之力。对文学史而言,尽管“互文手法使文本产生新的内容,这使得文学成为了一种延续的和集体的记忆”(34),但是我们以为,这种“延续的和集体的记忆”产生的文学史只能是无序和无理性的,否则互文性概念就会走上文类之途。在记忆过程中,文类记忆是基于系列个别作品提升到一般性抽象的积淀,最终演化为形成一种相对固定的心理和思维结构。在此由平面走向立体、由外在走向内在的记忆过程中,文类发挥其对于文学创作和接受的诸方面影响力。互文性记忆不同,它贯穿的是由个别到个别的平面过程,记忆内容是确定的个别文本。由此就带来第三个区别,即在记忆性质上,文类记忆因为是立体和内在性的,那么在具体作用于作品过程中,就会表现出强烈的创造性,外化不同的心理和思维结构;互文性记忆则是一种原型性的实在性类型,它为可能的创造性提供素材前提和知识准备。在记忆层面关系上,文类和互文性皆包含作者、文本和读者三个层面,但是三者关系不一致。就文类而言,作者对作品文类记忆的设定与读者对记忆设定的解读两者之间,可以是一致的、重合的,也有可能出现合理的偏差,即作品归类的多重可能性。这种偏差在很多时候对作品美学价值而言是良性和正面的,能增添作品的审美附加值。正如德维特所说:“文学批评者经常以一种文类,或几种文类一起的观点来审视一部特定的文学作品。”(35)而这三者的关系在互文性那里,却受到了人为的束缚和限制,即读者记忆与文本要求的记忆不可能一致、也不能一致,否则就会“使互文性丧失了乐趣,这乐趣恰恰源自于感受上的千变万化,正是这种变化使得作品可以有多姿多彩的生命力。如果文本所要求的记忆无一遗漏,那么它们就不可能产生新的感受和差别;同样的,它们也使得阅读难以继续下去。”(36)萨莫瓦约并用“有洞的漏勺”来形象地比喻“读者记忆的缺失”这一事实。我们说,理论探讨之于实践评论的最便利之处在于它允许设想各种理想状况,而且正确理论也必须能够做到理论和实践两个层面的双美。所以互文性在这里千方百计地要求读者记忆与文本记忆之间的不对称引起我们的高度注意,因为对每一个理论流派或新生事物而言,其越强调的往往是其最薄弱的。我们以为,互文性在记忆层面关系上一味强调读者记忆与文本记忆之间失衡的必要性而不顾及理论探讨中的对称一面,其充分暴露了互文性范畴致命之处:一是文学创作去主体化倾向。坚持写就是复写,如果读者记忆处于理想状况,文本存在和阅读兴趣就会产生疑问,直接导致如此的文学创作是否必要的根本性问题。所以为了保证互文性对于注重作者与作品之间历史关联的文学传统的反叛与决绝,文学创作去主体化的存在只能凭借牺牲读者记忆的理想状态来实现。二是先在文本作为后生文本源头的唯一性。我们不反对文本之间客观关系的存在,正如我们认同文类与互文性共具合理性一样。但是这种互文性是否必然导致文学创作源头的文本唯一性?这是问题的关键。韦勒克、沃伦指出:“文学是一种社会性的实践”,“文学研究中所提出的大多数问题是社会问题,至少终归是或从含义上看是如此。”(37)它启发我们可以进一步追问的是,这些发生互文关系的先在文本又从何而来呢?互文性刻意回避了这样的问题,因为那些先在文本产生的共同源头只有一个,那就是人类丰富多彩的社会实践活动,而这恰恰是当初促使诞生互文性范畴的一支重要反对力量。互文性同样要割断作品与社会、历史的联系纽带。因此传统上的导致读者接受差异性、主观性的社会背景这一根本性因素,就被互文性故意狭隘地转换为读者记忆文本的缺失,从而遮蔽了这些文本诞生的社会源头以及读者生存的社会背景差异。不过,令其捉襟见肘的是,两大致命缺陷异常显著地反衬出了互文性洗褪不尽的形式主义胎记。

三、范畴的反思

第一,互文性的产生与结构主义语言学、符号学关系密切,服从于解构主义、后现代主义的理论主张和策略,有着非常明确的时代特色和流派背景。它的出场与文类的被排斥共存的画面,折射出学术时光的斗转星移和理论风标的潮涨潮落。集复杂性、矛盾性于一体的互文性范畴继18、19世纪浪漫主义流派极力否定文类概念之后,由当初的文本唯一性转向文本间性再次向文类发难。正如20世纪初从俄国形式主义伊始,文类重获新生一样,我们也在期待文类在直面以互文性为代表的替代性范畴的追问和质疑之后,能够勇于否定,积极扬弃,早日再次赢得世人认同,从而带动文类理论新的质的提升。互文性对于文类的影响可以体现在两个方面:一是互文性中合理一面,文类如何客观评价,及时汲取,以剔除自身负面的惰性因素;二是互文性中的偏颇失当之处,文类范畴如何予以科学说明,查找症结,以继承和发扬自身真理般的积极因素。在此吐故纳新、扬长补短、兼收并蓄之间,不但文类将迎来研究和关注的新一轮热潮,而且互文性也将更加清楚自身的学术定位,从心所欲而不逾矩,共同促进文学理论向纵深开拓。

第二,以上七大部分的异同论说的确揭示出文类和互文性两个范畴互有短长,各有侧重,异中有同,各具特色,显现出较强的互补性。这一方面说明,文类也好,互文性也罢,一味的或简单的肯否皆非明智之举。差异即象征存在的权利。另一方面也说明,互文性的产生有其客观的历史要求,有其符合文学规律之处。我们不能因为文类范畴的历史久远或互文性的应时而生而妄自尊大,同样也不能由于互文性的资历浅幼或文类老而弥旧而妄自菲薄,大肆挞伐。范畴双方都要保持克制和冷静,认真检讨,及时总结,在见仁见智的喧嚣中各自找回本位。

第三,在上述两个认识前提下,我们以为,互文性范畴给予文类范畴的有益启示和积极影响大概有:首先,我们过去尽管认识到文类对于文学创作的必要性,但是这种必要性究竟是怎样投射到创作之中的,这一作用过程一直模糊不清,令人欲说还休。朱光潜更是把文类称之为“空壳”,那么“空壳”是如何被盛满内容的呢?同样还是一个疑问。互文性范畴的提出就为我们提供了一条考察途径和方式。它把当初考虑文类作用时的由将要创作的作品到文类的思维线路,进一步拓展延伸至文类旗下的若干具体作品,使得创作如同置身文类棚架下,继续参考和同步回忆以往作品而成。这样一来,我们对于文学创作的认识就变得更为具体,解说也更为到位,解说工具也更为灵便。其次,与文学创作一样,在文学接受中,我们除了明确的文类意识之外,其实接受和理解过程是相当繁杂的,决非文类范畴所能独自担当,互文性也构成了其中重要一环。文类可以为我们指引大致的意义选择方向和审美因素,但是意义方向和审美因素的各具体构成部分是文类所无力和无法控制的,此时互文性就会有大显身手之处。再次,文类作为把握作品属性的一种策略,尽管文类需要在比较中见出特性,也存在由以往文类推衍出新文类的现象,然而文类之间的关系也不排除随机性、偶然性色彩。这时我们就需要认真思索沟通和比较文类之间关系的正常途径问题,互文性同样也可为我们提供方便。弗莱曾经指出:“只要同一素材为两种文类服务,文类间的区别马上就变得显而易见了。”(38)其实质正是基于素材的互文性来运用于沟通与分辨文类之间的关系。因为不同文类在处理同样素材的过程中,在素材重心、素材重构、主题确定、语言风格等方面,不同文类会自然显现出各自差异。所以,互文性的不同方式会使得看似随机的文类关系愈显理性和自觉。例如,崔莺莺和张生的故事经历代文人墨客铺述敷衍,有传奇小说、七绝、词、戏曲等等。若我们稍加比较,各文类之间的差别会立竿见影。如诗、词只是对崔张二人爱情故事本身的扼要描绘,而戏曲则相对详细生动得多。最后,文类在处理作品关系过程中倾向于化历时为共时,消弭历史因素,这种操作利弊同生。长处在于积极利用当代理论同化作品类型传统,让其在新语境中焕发生机;不足之处则是容易漠视作品个体特定的历史意义,简化文学作品在文学史上的复杂存在。加入互文性因素,原先作品之间的关系当中就会恢复产生一种空间张力,在共时性中体现历时性。尽管尚不能全然改变此前漠视和简化之不足,但是对文类而言毕竟是向前迈出了可喜的一步。互文性填补了文类范畴涵括的众多文学作品关系中的某些空白或盲区。

注释:

①参见拙文:《文类与文本类型性》,[呼和浩特]《内蒙古社会科学》2010年第6期;《论新类型范畴“构建型式”及其与文类之关系——文论史上反文类思潮反思》,[长沙]《湖南社会科学》2011年第5期。

②③⑤⑥⑦(11)(13)(14)(16)(18)(21)(25)(33)(34)(36)[法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社2003年版,第1页,第4页,第14页,第17页,第73页,第115页,第40页,第39页,第84、40页,第81页,第65-66页,第114、88页,第97-98页,第81页,第83页。

④(17)[法]热拉尔·热奈特:《隐迹稿本》,史忠义译,《热奈特论文集》,[天津]百花文艺出版社2001年版,第69页,第73-74页。

⑧(12)Charles Bazerman. Intertextuality: How Texts Rely on Other Texts. What Writing Does and How It Does It: An Introduction to Analyzing Texts and Textual Practices, edited by Charles Bazerman and Paul Prior. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004. p.83,pp.83-84.

⑨罗婷:《克里斯特瓦的诗学研究》,[北京]中国社会科学出版社2004年版,第89页。

⑩(32)[苏]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,《巴赫金全集》(五),白春仁、顾亚铃译,[石家庄]河北教育出版社1998年版,第140页,第140页。

(15)[清]查礼:《铜鼓书堂词话·黄孝迈词》,唐圭璋编《词话丛编》(二),[北京]中华书局1986年版,第1481页。

(19)[清]袁枚:《续诗品三十二首·著我》,王英志主编《袁枚全集(一)·小仓山房诗集》卷二十,[南京]江苏古籍出版社1993年版,第421页。

(20)郑珍:《论诗示诸生时代者将至》,郭绍虞主编《中国历代文论选》(第四册),上海古籍出版社1980年版,第40页。

(22)[古希腊]柏拉图:《伊安篇》,《文艺对话集》,朱光潜译,[北京]人民文学出版社1963版,第4页。

(23)[清]孔尚任:《桃花扇小引》,《桃花扇》,王季思等合注,[北京]人民文学出版社1959年版。

(24)秦学人、侯作卿编著:《中国古典编剧理论资料汇辑》,[北京]中国戏剧出版社1984年版,第339页。

(26)(27)王岳川、尚水编:《后现代主义文化与美学》,北京大学出版社1992年版,第270页,第288页。

(28)Tzvetan Todorov. "The Origin of Genres." Duff, David, ed. Modern Genre Theory.(Longman Critical Readers). Harlow: Pearson Education-Longman, 2000. pp. 194-196.

(29)Tzvetan Todorov. "The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre" Trans. Richard Toward. Ithaca:Cornell UP, 1975.p.8.

(30)参见陈永国撰“互文性”词条,赵一凡等主编:《西方文论关键词》,[北京]外语教学与研究出版社2006年版,第219页。

(31)[美]M. H.阿伯拉姆撰“后现代主义”词条,见其著:《简明外国文学词典》,曾忠禄等译,[长沙]湖南人民出版社1987年版,第208页。

(35)Amy J. Devitt. "Integrating Rhetorical and Literary Theories of Genre." College English, 62.6(July 2000). p.713.

(37)[美]雷·韦勒克、奥·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,[北京]三联书店1984年版,第92页。

(38)[加]诺思罗普·弗莱:《批评的剖析》,陈慧等译,[长沙]百花文艺出版社1998年版,第311页。

责任编辑:宝灵

(责任编辑:admin) |