|

作为一名先锋诗人,车前子的散文给人的却是传统江南才子的形象,他的散文风格跨度很大,但大家记住的偏偏是那些表现江南风物和传统韵味的篇章。或许这是因为车前子本人从气质与趣味上与传统文化深层次的相通与契合,散文是他的个性与气质在文学空气中自然挥发的结果。读过他的散文,就会发现苏州代表的传统文化最中他的心意,最贴近他心底里隐秘的部分,在这种文化里他如鱼得水,如龙在天,志得意满,自由自在。作为历史文化名城的苏州,几千年间沉淀下丰厚的历史传统,街巷里弄皆是文化,推门而入即成雅士,触目皆有故事,皆耐品咂,皆可吟咏。自小在这样的环境中走动、生活,传统文化已经入心入肺,入骨入血。车前子坦承:“我受到的全部滋养来自苏州。”文学艺术的沉淀,文人志士的佳话,江南风物的清畅,吴地山水的泽润,这一切都对他构成了一种精神性的吸引和召唤,决定了他的文化性情与艺术趣味。

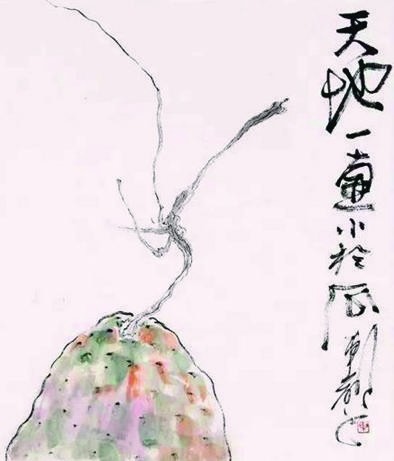

车前子有一张照片,一身传统白色褂衣,光头,短髭,古风鼓逸,竟有仙风道骨之感。无独有偶,李德武就曾在《一种逍遥的诗歌》中指出了车前子在精神上与道家的相通之处。他在《金鱼与比目鱼》中写道:“天气不错,我去逛北京胡同,心想以前的中国人穿着长衫,胡同里走,微风吹来,长衫下摆摆动,战争、内乱、贫穷,好像并不能使以前的中国丧失从容、精致和优雅。”这种从容、萧散与优雅是车前子的精神基调,他有时觉得自己是“活在当代的古人”,这是精神上的恍惚和沉迷,庄生化蝶,我与古人,哪一个是哪一个,分也分不清:“我写散文之际,大有幻觉:古人像荡在我身边,漾出粼粼波光。”他不止希望与古人为伴,心曲相通,他希望自己直接就是古人:“记得那天上午,校订完《老车·闲画》,觉得自己如果是个古人,多好。古人浩然之气充塞胸中,溢为诗,溢为文,溢为书,溢为画,何其轻松,仿佛顺手牵羊”。这种身份的位移与想象使他的许多散文中弥散着一种怀旧的气息,一种古色古香的味道,像老房子里的一件旧式家具。“散文没有怀旧的氛围,就没劲。但怀旧不是回忆,也不是掉书袋……怀旧是文化立场:在现实之中无处置放的良知,好不容易找到貌似尘封的阁楼。”在当代,怀旧不仅是文化立场,也是才情和见识。古代文人与世界、生活的关系是一种审美的关系,修辞的关系,而并非用实用的眼光来看待,车前子深得其中三昧。一块从冷柜里拿出的糖让他忽然感觉“舌尖一片寒意,江天暮雨,衣衫与身子骨同单共薄的深秋游子走在半路,潇潇枫香树的叶子”,一杯茶汤里他看出“这扁舟一叶出没风波,而舟上人须发逆风,秋江万里”。这是生活艺术化的努力,要在这坚硬的现世中保存一丝文化的柔软。他从吃茶、看花、读书、写字、聊天乃至发呆,给人的感觉都是诗意的,审美的。发而为文,自然精致、优雅,又绵长、醇厚,趣味弥于心田。

但是,车前子毕竟生活在当代,山河变易,姑苏已成苏州。从感情来说,他对传统的苏州有一种天然的喜爱与亲近,但现代理性又常常提醒着其中的不足与危险,他对苏州爱之深同时又恨之切,这里面有一种撕扯与挣扎,情味只能独自品咂。他曾说:“苏州是一个梦,早做破了。又破又烂。”于是他在“一个月明的晚上”毅然北上,从此“把苏州之外的一切地方都看作了故乡”。从此他也开始以一个陌生的眼光来审视苏州,审视以苏州为代表的传统文化。这是车前子的可贵处,仿佛百年前的鲁迅一样,进得去出得来,体现了一个现代知识分子难得的清醒。首先他发现的是苏州文化的“浇薄”:这是一种“薄如蝉翼的文化”,“无论是词,还是物,都有点软,有点粉。……软和粉,其实也不错。只是江南的软和粉,有点软有点粉,还到不了极致。就不好玩了。软但不是水性,粉但不是铅华,小家子气,风土人情都缺乏大手笔”。一句话,缺乏厚重和坚硬,缺少震撼人心的力量。从另一个角度说也就是轻,抛弃责任、卸下承担的轻,轻飘飘的轻。同时他又说:“我对吴文化素无研究,凭空想来,实在是为它巨大的消费性享乐性渗透性所骇怕。……引申到所谓的苏州文坛上,就是玩主太多了,逍遥的人太多,投入的人太少,轧闹猛的太多,以身殉道的太少!”这种文化精致、细腻、粉软,而人却异常聪明、低调、自保,躲在终年不见阳光的老宅里,把古书一遍遍读下去。即使是历史上那些让苏州人引以为豪的怪才,比如唐伯虎、金圣叹,也“是畸形的怪才,像书法里的偏锋”,“痛苦在他们身上,最后总会吵闹成一出喜剧。起码被人当喜剧看了”。而留下的则只有悲剧,只有叹息。所以车前子选择了精神上的逃离,以冀用北方的硬朗、直接的大风将自己从苏式的糖窖里拯救出来,但是这种文化的血脉和基因他无法弃绝,而且在无意识中他对这文化母体还有一种天然的亲近和依恋。即使对金圣叹、唐伯虎等那些他称之为“畸形的怪才”,他在批判之时也饱含同情与痛惜。

(责任编辑:admin) |