|

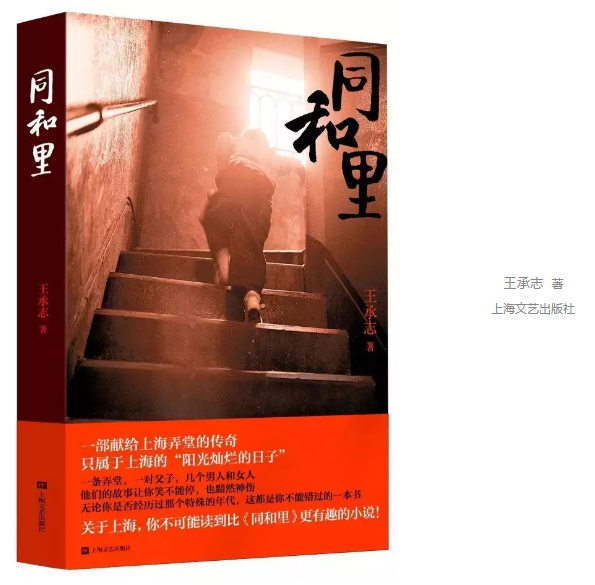

《同和里》是王承志相隔十年最新创作的一部长篇小说,写的是石库门里底层居民的生存。王承志说:“上海不只有十里长街、灯红酒绿、花天酒地 ,还有住在弄堂里普通居民规规矩矩的生活 。”他的灵感就是弄堂口小孩子的打闹声、弄堂里的吆喝声、水龙头的声音、邻里之间的吵闹声。正如著名导演也是作者的好友谢晋所说:“上海石库门弄堂里那些芸芸众生的人情冷暖真是滋养上海人的纯真品格的最初一刻。”

王承志在写《同和里》的时候,看到的是完全不同的世界。回过头看上个世纪60年代的老上海弄堂,熟悉与陌生混合在一起,过去的记忆和现在的感悟糅合在一起,他说有种想哭的感觉。他表示:“我写《同和里》是在向我的上海致敬,向我们这一代人的童年和少年致敬,向我居住过的石库门老弄堂致敬!”

这是一部天真之书,也是洞察时代与人性的深刻之作。

这部小说让人完全沉浸在强烈的阅读快感之中,笑不能停,也黯然神伤。

它再造了一个上世纪六十年代的上海,这个上海既有栩栩如生的现实细节,也有天外飞仙一般的传奇色彩。

它让人回到文学的本原,就是一群人围着一个人,听故事,为故事里的人笑,也为他们的命运心碎。

同和里是一条弄堂,弄堂口一边皮匠摊,一边剃头摊。为啥要摆两个摊,这里有讲法。皮匠摊专修鞋,接地;剃头摊,专剃头,连天,当初盘下整个同和里弄堂的老板希望天地同和,事实上这只是美好愿景。不过有一点可以说,同和里是上海滩上随处可见大大小小弄堂的缩影,而生长在这样弄堂里的小把戏,都是散养的。散养最大特点就是野,比如小说中弄堂口小皮匠儿子大耳朵,还有一帮尾随他的毛头,芋艿头,阳春面等等。

大耳朵算算也真作孽八拉,五岁时娘生黄疸死了,要说对他好,有几个。一个住在老远老远的闸北姨婆,最后跳苏州河了;一个喜欢他的班主任顾老师难产死了;一个爱他的邻居老阿姐阿娟去了新疆,被人强暴弄大肚皮人不人鬼不鬼逃回上海生了大病,只剩半天命了,对他好的还有一只“肉团子”黑猫,结果也不知野到啥地方去,直到二年后才病殃殃回来。按理说,大耳朵是小皮匠独生儿子,但小皮匠几乎死人不管,除了在弄堂口修修皮鞋,就是喝喝五加皮,那个年代,吃饱饭不容易,大耳朵肚皮饿,想想小皮匠每天要喝五加皮,小脑筋一动,每每帮小皮匠零拷五加皮,半斤的,拷三两,还有二两装自来水,穿帮后,小皮匠就用楦头打,打得大耳朵哭蹙呜啦。屋里厢不待见,弄堂里同样如此,那个年代飞机上会散发传单,为了去拿传单上的小小尼龙降落伞,竟然不顾危险,爬到屋顶上,一不留神从上面滚下,人呢,没啥,却把邻居橄榄头的鸽棚砸穿,鸽子呼拉拉地飞跑了,橄榄头多少结棍啊,拳头一伸,害得小皮匠不但要陪不是,而且还要赔钞票,吓得大耳朵立马逃夜。学堂里呢,应该好好读书,他偏不,除了逃学,整天与一帮小赤佬呼啸来,呼啸去,就算去了学堂,也是死促揢,比如在女同学饭盒里放进一只死赚绩,弄得女同学哇哇大哭,把个班级搞得鸡犬不宁。

家庭嘛,总要有家主婆,小皮匠当然想寻个好女人过过日脚,剃头摊的苏北女人蛮好,但不管小皮匠哪能献殷勤,人家不睬他,后来有人介绍鹅蛋脸,两人还算中意,小皮匠踏着脚踏车鲜格格地带她去兜风,一兜兜到漕河泾,却去买了打鞋掌的轮胎皮,把人家忘记了,气得鹅蛋脸哇哇乱叫。后来有人介绍酱菜店里的老虎牙,老虎牙除了牙齿,还算登样,只是发起火来,老虎牙实在青面獠牙,不过小皮匠也算满足,两人好上,没想到一次老虎牙会对大耳朵下狠手,小皮匠傻掉了,想想大耳朵是自己儿子,可以打可以骂,但老虎牙与他还没结婚,竟然那么结棍,凭啥?这事又黄了。最后还是无心插柳与做甜酒酿的广东嫂嫂好了,广东嫂嫂对大耳朵不错,大耳朵也也总算有了一丝丝温暖感了。

近些年写上海小说不少,但是全景式的用上海闲话纯粹展现上海弄堂小市民生活,且钩沉上世纪60年代上海日常生活肌理,见证上海气质,写得如此绵密且欢乐伴着伤感的仅此王承志这一部。在这部小说中,我们看到里弄、学堂全民大搞爱国卫生拍苍蝇的滑稽色彩;我们看到修棕绷,修阳伞,补碗,弹棉花,削刀磨剪刀,收锡箔灰,擦皮鞋,摆葱姜刮鱼鳞,爆米花,阉鸡,做棉花糖,卖酸辣菜等等上海滩上各色各样的小市民工作与生活长卷图;我们还看到小皮匠们成立上海红楦头、红铁帖,红皮匠,红锥子,红铁脚战斗队的荒诞色彩;当然更重要的是我们看到那个年代童年独特的快乐,比如顶橄榄丸子,斗鸡,刮刮片,打弹珠,用棒冰吃剩下来的木头做叫蝈蝈笼子等等,现在这些统统一扫而光。有钞票住别墅洋房,没钞票住经适房,不上不下弄间公寓房,小把戏们统统被圈养,要么读书,要么上网白相游戏,还有就是美式娱乐迪士尼。

为啥?城市在发展,弄堂越来越少,弄堂生活气息也在慢慢消散,想到童年弄堂欢乐且伤感的日子一去不复返,《同和里》让我哈哈大笑,但也让我暗地里忍不住的擦了一把滴滴答答落下来的眼泪水。

(责任编辑:admin) |