|

【选自《把你点燃——大师对话录》,作者熊育群授权分享】

黄永玉在万荷堂

无愁河上的浪荡汉子——画家黄永玉对话

熊育群

出京城向东,往通县的高速公路是如此寂静,一路不见车影。庄稼收割后,只有阳光,像秋天的情绪一样罩着郊外的辽阔土地。我和李辉、祝勇、应红,与刚从香港回北京的黄永玉相约,前往他的万荷堂别墅。

对于这位驰名中外的画家,我们有太多的话题:关于他的创作、关于他的传奇人生、关于他与沈从文的交往(2002年是沈从文诞辰一百周年)、关于他的故乡凤凰……

经沈从文介绍,十几年前就与黄永玉相识的李辉,正在为黄永玉写传记;应红刚刚编辑出版了黄永玉的图文书《黄永玉大画水浒》,祝勇也写了一本关于凤凰的书,与这位大画家或深或浅的缘分,让我们一同上路。

黄永玉这年78岁,他的创作力依然旺盛。他健步来开门,后面是他钟爱的狗群,由于狗实在是太多,他不得不带上鞭子为我们开路。巨大的画室,一幅巨大的画稿《三月天》挂于墙上,画作只完成一半。画后衬着更大的毡子,黄永玉面对墙壁画画。就在这幅画下,我们在齐肩高的巨大木椅上落座,于是,他幽默、风趣、率性的谈话,牢牢吸引了我们的听力,以致忘记了屋外还有不停的狗吠声……

对话结束,我们从侧门进入另一个院子——万荷堂的荷塘大院,这时,黄永玉最担心的是画室这边的狗跑到荷塘大院里来,荷塘大院里的狗更高大威猛,那就会瞬息间天下大乱。所以,他拿着鞭子在我的头上挥,口里催促着快点快点,你就闹不清是在赶人还是赶狗。脚一跨过门槛,他就急急关了门。

大院里的狗小别重逢,对着黄永玉赴过来,一条花斑大洋狗立起的狗头挨到了黄永玉的脸,长舌头就要热情地往他脸上舔,黄永玉一个趄趔,差点摔倒荷塘。这条花斑大洋狗可不省事,一次又一次跑到我的包上拉尿,有二次没注意竟让它得逞了。看黄先生笑得有牙无眼的,哪有半点怪罪狗的意思。我说,这包里放的可是你自己的画册!

对话在画室进行,右为李辉,中为黄永玉,左为熊育群。

黄永玉:昨天我跟几个朋友讲,讲到小时候我在上海没有饭吃,要刻木刻。“党”也很抽象,不知道是谁,要我们刻木刻,游行、反饥饿、反内战,我们也刻。二三天吃一顿饭。我们自费闹革命,没有人管我们吃喝。开画展,春天、秋天一年开两次全国木刻展。

李辉:您刚出版的《黄永玉大画水浒》一书,祝勇写过一篇文章《纸上的江湖》,给几家报纸发了。谈谈从你的永玉六记与水浒人物这样的绘画形式,与中国的民间艺术和传统的木刻一种演变的关系,对艺术的看法,或者你与传统文化的关系。

黄永玉:我从来没想过立志要干点什么,跟着日子混过来,做木刻画画也是这样,我不知道也难得像歌德这样,从小就立志,然后就真的做到了,变成了一个伟大的人。我们怎么可能是这样的呢?喜欢画画,画得也不怎么样,然后,跟着抗战,慢慢地一边长大一边混,画画画得熟练一点,认识的人也多一点。那么有特点是什么特点呢?跟从事文艺的人混的时间多,一方面跟画画的人,画画的人也不多,就是刻木刻的。当时,漫画、木刻,抗战八年时间起的作用比较大,那时学院派的油画、国画,它自己也认为抗战没起什么作用,所以没有像现在这么雄。它不雄,但是我们穷,刻木刻的都很穷,一边长大一边自己培养自己,就这么成长起来。

熊育群:都是自学?

黄永玉:画什么民间的也好,画水浒也好,或者画什么也好,也没什么原先就有一个成长的计划、壮大的计划。这里大概原因是看些书,对某种书比较有兴趣啊,认识一些朋友,那些朋友也谈这些问题,譬如黄裳、汪曾祺、黄苗子,大家聊起来,绀弩、孟超。到了60年代初就有一个想法,准备刻一套木刻,那倒是踌躇满志了,《水浒》这么一本有意思的书,还没有好的认真的插图,我来搞它一套,当时也认为一定是经典性的插图。

李辉:当时你想弄成什么样子的?

黄永玉:现在要认真多了,因为我那时是刻木刻,当时60年代才四十来岁,力气又足,很慎重的。因为水浒,我看的那些书,恐怕比较系统的啦,从宋朝一直下来,宋、元、明、清关于水浒的,还做了卡片,“文革”全部搞光了,什么也没有了,彻底崩溃。那没有办法啦,那么以后老了,再刻是不可能啦。那些木板,准备了这么好的木板,那木板很贵的。

熊育群:一直没有刻?

黄永玉:当然没有刻,到了“文革”的末期,毛老爷子说,好就好在他写了投降。然后姚文元不晓得为什么根据这么一个时势,奇奇怪怪解释成另外一个东西,变成了《水浒》是一本坏书。毛说它好,好就好在它写了投降;姚文元就整《水浒》,跟《水浒》有关系的人或者什么,那我当然就感觉到幸好没有刻。刻出来,刻出来就倒大霉了,姚文元这个东西真是莫名其妙的坏。

祝勇:黄老您见过姚文元吗?

黄永玉:他十六岁我就见过。那个时候我在上海,我也不大,我才二十二三岁,我在干木刻协会的工作。有一次冯雪峰找我。冯雪峰是地下的,在地下的,我也不知道地下地上,卢司儒先生带我去到了霞飞路作家书屋。当时,姚文元在那里看书,小书店,平的竖的摆了很多书。我说你这个工作倒不错啊,没事可看看书。他说那怎能看书,看他们有没有偷书。现在想,他那个时候就在起一个监督的作用了。同他没讲什么话。卢司儒告诉我,是冯雪峰把他一两岁的时候带到义乌,把他养大。他父亲姚蓬子坐牢。冯雪峰在房子后面转弯的地方有一个楼梯,木头楼梯以下铺了一张床。见了他,我不懂得一个共产党的领导人接见有什么了不起的事,那你就不知轻重啰。要是当时知道的话,那就会感觉到是件了不起的事。鼓励鼓励啊。你这么小,没想到你这么小。你这么小这句话很多人讲过,冯雪峰讲过,后来徐悲鸿也讲过,我到了美术学院教书,徐悲鸿说,我以为你五十多岁呢,你怎么二十来岁。冯雪峰那个时候也说,你怎么这么小?那么就鼓励鼓励啦。有一套书,让我给他做插图。那个插图我回到北京见到他才开始,最早还是外文局出版的,然后才是中文。

熊育群:那时插图是木刻。

黄永玉:都是木刻。姚文元就是那时见了一面。到了后来,冯雪峰死了开追悼会,他那时管文化系统,他居然不同意。这个狗日的,这个王八蛋!两岁多的时候把他养到十几岁,抗战胜利前还给姚蓬子养在义乌,冯雪峰的太太一直把他养着啊!后来你姚文元当事了,管不管冯雪峰那无所谓,冯雪峰倒霉了嘛,死了,你开个追悼会给他不批准,这太不像话了。我有篇文章写过这件事情。一直到后来,批音乐,上海的谈音乐问题,他也谈音乐。真是,他搞贺绿汀,他懂什么音乐,他不过听个唱片就是嘛,音乐你怎么懂呢。

李辉:你这个«黄永玉大画水浒»与民间艺术有关系吗,还是完全是自己的国画人物?

黄永玉:扯不上,我是民间出来的人,我没有学过画,民间学民间的比较容易,比较好画。学学年画,学学什么,也不能老这样。在上海十六七年,我刻过一些民间的木刻,民歌呀或者什么刻过,但是这个也有点受张光宇的影响,混饭吃。那个时候五块钱一张木刻,一个月要刻十张才能交到房租,然后吃饭再想办法。

熊育群:水浒人物60年代就想刻,一直到现在才完成这个心愿?

黄永玉:不,那个是另外一个事,与信念这么伟大的东西没有什么关系。我要画一套,我在香港,有一个人要我给他画,于是我就画了两套。我给他画嘛,他给我买一个房子。画了之后他骗我,房子还是我自己买的,但是这个动机是因他起来的。他也挺热情的,带我看房子,东看西看,后来他也不管了,把我的画骗去。这一套我自己留着,二套。这不是什么高雅的动机呀。就是一个过日子,解决过日子的问题。原来那个想法是比较正统的。在美术学院,年纪轻轻,四十岁出头,刻一套水浒人物,人也好眼睛也好,兴趣也高,朋友都健在,也都是壮年、中年这样子,等到,你就别要说等到我刻完了,就是后来这套画画完了,这些朋友都不在了。序里也说过,原来是等我那套画刻完了以后,有个非常有意思的一次聚会。那么没有机会,等到经过“文革”,等到重新画这一套东西,这些朋友都没有了,剩下黄苗子、黄裳两个人,汪曾祺都没有了。

李辉:黄裳的文章里面写的就是你们三个人。当时在上海,汪曾祺,你,还有他。

黄永玉:他阔佬,黄裳是我们的阔佬,文章写了?你看到没有?

李辉:我看到了,文章还引了很多汪曾祺给他的信,他有你给他的信,他还留着。

黄永玉:有、有、有。他阔,他在《文汇报》编“笔会”,又是中新轮船公司的高级职员,又给人家学生补习考大学的数学。我在上海中学,汪曾祺治园中学,基本上是黄裳请我们吃饭,我们从来做梦也没想过请黄裳,他有钱,有稿费,是我们心里的阔佬。汪曾祺比我稍微好一点,他有一个房间,有一张床是空的;也不空,是一个什么报的,花边文学报这一类的,或者晚报之类的,晚上上夜班,也是他的中学的同学,我当然睡在他那张床上。汪曾祺老睡那一边,床头挂了一张汪曾祺画的画,他学那个康定斯基画的。他说我睡觉像婴儿,结果后来改来改去,变成我说谁是像婴儿。实际上是他的文章说我睡在那个人的床上,因为他的床是铁片的,时间一长,铁片松弛了,变成了一个窝了,我睡在那里就很难伸直。大公报(副刊)是沈从文编的,每一个星期有汪曾祺的文章,都是整版的。后来整个上海的文艺界都看,的的确确,到了臧克家那里到了唐弢那里,到了巴金那里都谈汪曾祺。到了后来,几十年以后,出了一本汪曾祺的书,人家还以为是新作家。

熊育群:他二十多年都没有音讯了?

您自己说文学在您的兴趣里是第一位的,美术排到第四位了,您当初刻板画是一种自发的兴趣,当时,是美术第一还是文学第一?

黄永玉:那是木刻第一。那个时候除了木刻别的我不会干,写一点短诗、短文章,也写那个文体基本上是鲁迅的文体,讲讲中伤人家的话,阴阳怪气的语言,讲讲这个讲讲那个,都是不满意的。

熊育群:那您最早的兴趣还是美术?

黄永玉:那恐怕是木刻,最早做一些木刻,帮一些私人做插图,有时刻一个独立的创作。木刻有一个什么好处呢,那个木板上机器的,不能制版的,那时制版条件很差,难得木版上了报纸,所以高度要一样,要很平;平常就是印它十份二十份三十份,寄给朋友。

熊育群:现在刻木刻的,如广东的一些版画家现在都不怎么刻了,转向油画;您也很早就没有刻了,您是因为木刻在艺术追求上它已经不太适应了,要抛弃它,还是因为其它原因?

黄永玉:我大堂有大板子,整张的,我就准备刻了。不会不喜欢,是现在事情这么多,刻一张木刻费时间,画一张画一般的几个钟头就画完了;刻一张木刻好多天,十张木刻就要好多好多的时间,但是最近还是要刻十张,刻十张原大。刻苗族的起源、神话。

熊育群:您现在对木刻还像当初一样很热爱?

黄永玉:又不是离婚,离婚就不想这个老婆了,不是这样的。放下这个事,干点别的容易办的事情。刻木刻是太不容易了。那还有一点,欣赏木刻的人将来越来越少了,那就是抗战时利益相关,除了木刻它没有别的好看了,而且木刻的历史任务那么庄严,这么轰轰烈烈,大家都愿意去做这个事,就是木刻同漫画。你什么油画,什么摄影、国画,抗战时还看国画?除了那些权威人物弄国画。

熊育群:你画国画是从什么时候开始的,是什么原因画起了国画?

黄永玉:画国画从画画开始,画画也是在学校读书的时候画的。在香港的一段时期,除了刻木刻也画画,开画展都是画。最早都是木刻,然后到1950年就是开画展,就是画了,也有铜版画。回到美术学院来又不画画了,因为我专门教木刻。教木刻很需要认真的态度的,但是也画画,主要是刻木刻。

熊育群:后来以画画为主是什么原因呢?

黄永玉:在美术学院教了四十多年的木刻,后来到干校,有一天我就说了,我的意思是我就讨厌美术学院的版画系,讨厌。因为都是自己不干活,成天整这个整那个的,好像他们正经的业务就是整人,也不好好工作。当着这帮人,我就说,我回去后我不刻木刻了。有的比较老实的人就说,那你不刻木刻怎么生活呢?我说天这么大地这么大怕没有生活?实际上,我已经想好了。对三年干校没有画画,我眼睛脑子一直在想画画的问题,譬如说排着队放工回来,十六里地回来,河北平原看到太阳,落日的时候,太阳落下去,有时候看到太阳快到地平线,还滴了几滴那个红颜色下来,溶下来,好像。有的时候,唉,方,怎么个太阳方太阳哦?那就是画画的一些观念了。看到庄稼、看到向日葵,看到农村的一个房子,下雪天,天地一个颜色,几个灰调子,回去就去画这个画,可要同人家不一样才行。

熊育群:您的画用颜色用得很艳,您这个特色跟您观察自然或者什么原因有关吗?

黄永玉:也不一定,有的时候也不艳,有的时候还比较暗的。有人告密,不是告我画猫头鹰吗,他没有告密之前到我家里:永玉同志,我感觉你这个画是不是有些忧郁。什么忧郁呵?又不是画得很艳丽的,怎么都是忧郁啊?有的时候,颜色,另外一种讲究嘛。你画画,画画这个,画画那个嘛,灿烂的颜色也可以画一种比较郁深的颜色嘛。

熊育群:这个猫头鹰睁一只眼闭一只眼,说你是对现实不满,是吧?

黄永玉:这有什么了不起的,故意把它说成那个样子。“文革”以后,劳动回来,然后在北京饭店搞设计的时候,人家把这件事说得打了一种政治的液体到里面去了,就变成另外一个东西了。姚文元不就说嘛,不要再说他了,骂了猫头鹰,越说越那个了。我说你姚文元什么东西呀,我靠猫头鹰吃一辈子呀!

熊育群:有人说您在美术上不承认自己画的是中国画,是怎么一回事?

黄永玉:不是我不承认,人家说我的画不是中国画,那些老朽说的嘛。有人告诉我说,某某人说你的画不是中国画,我说,你告诉他,再说我是中国画我就告他。那是一种开玩笑的话,并不是真的这样。因为我不把这些人放在心上,你自己不好好画画,你不去作研究。我们画画的一个主要的东西就是去研究画画,不能整天重复地画你所熟悉的画,我们总要想办法画一张生的,陌生的技巧去探索一些题材,或者克服难度,或者克服它的色泽上的问题,或者其它的问题,有时想要想好多年,真的要想好多年。

熊育群:能说说您艺术探索上的体会吗?

黄永玉:没有,没有什么任务,没有想到要解决一个什么问题,我要成为一个什么。我以前也说过,没有任务,没有任何替天行道的使命,尤其是把年轻人弄到周围来搞一点什么活动,搞一个艺术上的什么派别,突破。我的学生在美国要搞,我就臭骂他一顿,你画你的画你靠我干吗?你不要搞这件事。后来他们就改成另外一个名称。有人要给我搞研究院,湖南一个地区的宣传部来了信,我那时在香港,我也臭骂他一顿,我说你研究我五分钟就研究完了,然后你就搞你的大房子,搞汽车搞编制,搞这些名堂,我说你研究你自己嘛,你把一生放在我身上干嘛,你一生大有作为,你搞我干嘛,我有什么好研究的。

熊育群:您创作一幅画最初的念头是怎样形成的?

黄永玉:有的很长,有的很短,有的时候几分钟想出个念头就画了,有的几年也画不出来。譬如我画山鬼那张画,我就画了好多年。想。我不画。想完,解决了这一部分,解决另外一部分,解决差不多了,然后画。最近要画一张湘君湘夫人,已经想了三十年了,到现在还没想好,没想好。由于画面有些那个味道都出来了,就是这两个人没想好。

熊育群:人的形态?

黄永玉:不是形态,她干什么你要想好。有的人画画,画女的,卖弄女人的胴体,扭来扭去,这怎么是湘君湘夫人呢?她到底是干什么?有很多细节,画面上的组织基本上都定下来了,最主要的没有办法,希望想出一点有意思的。

李辉:是不是人物画比山水画更难画?

黄永玉:山水画也难画,画得好都不容易。

祝勇:您是受西方绘画的影响大还是受民间艺术的影响大?

黄永玉:谁也不能影响我,我对什么都喜欢,譬如毕加索,我就几乎能背。你说要画哪一张画,我都几乎能背出来,但是我不学他的。

熊育群:您在意大利佛罗伦萨买有房子,去欧洲也很多,其他到欧洲的画家,像朱德群、吴冠中,在中西绘画艺术结合上,都作出了探索,产生了很大的影响;我觉得您是一个纯粹的中国画家,好像西方不能对您产生影响。

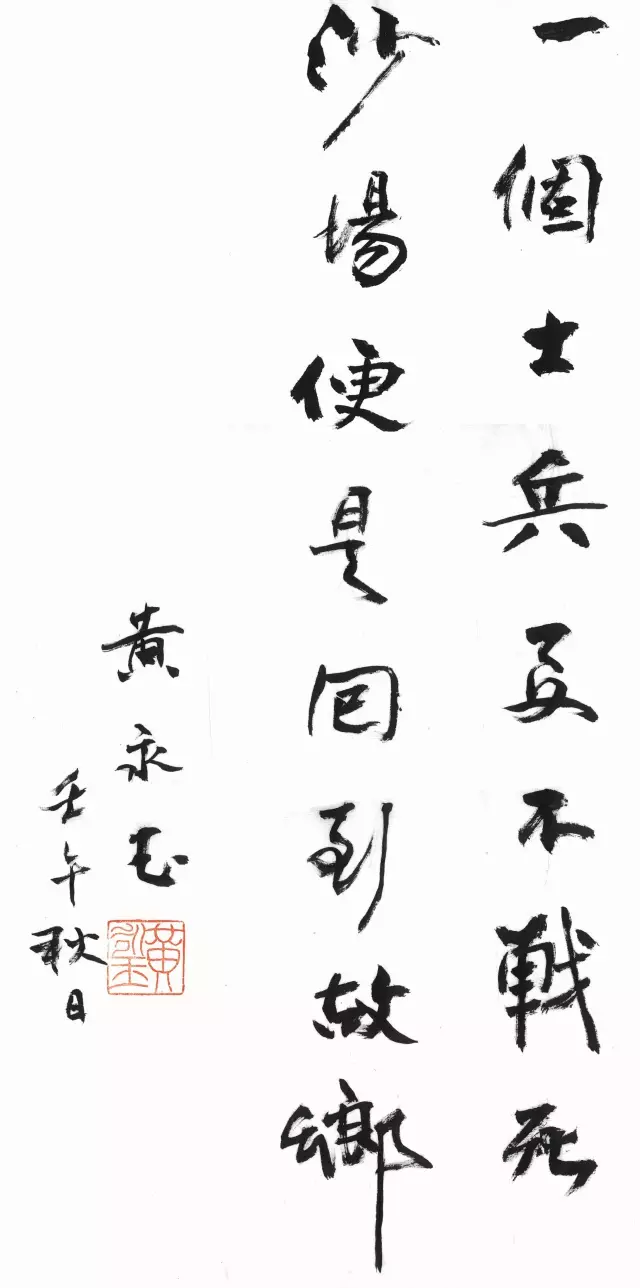

黄永玉绘画《三月三》及局部

黄永玉:有、有、有。我的这幅画《三月天》,那张大画,怎么没有西方的影响呢?那个色彩学问全是西洋的,怎么能没有?但是我是中国人画的画,只要是好的都拿来。你说我学毕加索,不会的,学米勒,从来没有的,学谁都没有。中国学吴道子?学范宽?也没有的。完全学民间?也没有的,但我都学的,就这样。所以,我不谈这个,有的说我学西方谁呀,通过这个可以说明许多知识学问,我没有这一套学问,我说它干吗?

祝勇:您的画风是这么多年平稳形成的,还是经过几个自我否定走到今天?

黄永玉:我从来不否定自己,我干嘛否定我自己呢?对我个人来讲,有一个美国的华人作家,写过一篇我的文章,我很欣赏他的文章,发在《读书》上,他说黄永玉,你别以为他很谦虚的,但是他不是傲慢,他是求实。我想这个话还是讲得比较好,我比较求实,另外劳动态度还可以。你说我好不算,要我自己认为它有收获才算。有的人说他好他还嫌说得不够,我还得加两句,我听到我就很难为情。

拉弓拉满弓,一射出去就知道坏了———这张画下次决不能这么画。在下一张已经是拉满弓了,还没画完已经知道,有问题了,第三张我就要克服它,就永远在克服在克服。但人家买我的画,这张画不行的,那我不会讲的。那我干嘛要讲这个话?对自己我明白。永远有个克服过程。因为我没有想过艺术要为别人做点什么事情,都是我自己在工作,就好像母鸡生蛋,它没有使命感一样,母鸡生蛋它爱叫,我不叫。

李辉:让别人叫。

熊育群:您的画特别是人物画,中国传统文化的内含是很重的。

黄永玉:就是文化内容触动我去画它嘛。要不然我就不会画它。

熊育群:您有一幅挂历画,画的都是中国佛教道教的内容,那个菩提庵的,画的和尚、道士。

黄永玉:我什么教都有的,但是我又不是多神教,包括回教包括《古兰经》我也看的。那你道教一些有味道的东西,佛教更有很多有味道的东西,有的时候拿佛教的东西开它的玩笑。我就画过一个观音,被人家买去了,观音坐在地上,腿伸得很直,“我站了这么久老站在那里,或者盘腿坐着也挺累,我干脆把腿伸直”,我就这么写。有时候开开玩笑。

熊育群:您信不信教呢?

黄永玉:你说我这种人能信吗?它最多是一种知识,是一种学术趣味,包括《圣经》,文体很精彩,那你看看它就感到是一种很有意思的文学体裁。佛经也是这样,那个句子很典雅很有意思的,还有它堆砌很多的观念、信念,像七巧板一样,很有意思的。我是从这里(喜欢它的)。

但你如果说我对人宽容一点,我愿意多去帮助人家,人家就说你是信佛教了,要不你不会这样。哪里有这个事呢!有时对人家容易动情吧,不信佛教也应该这么干的。那些道理也可能会影响我的。

熊育群:我觉得您画这些内容都画得很风趣。佛教是很严肃的东西,但您画得很幽默、风趣,甚至还有点调侃,这个跟您的性格是不是有关系?

黄永玉:可能是有关。我还画过一本册页,送给一个老太太,画年轻菩萨的生活,画菩萨盘腿坐着,那个时候毛选是很小的本子,他在学毛选,菩萨学毛选,菩萨从墙洞里头伸头出来看外面,菩萨骑自行车,菩萨听录音机……画了一本给她。台湾一个姓苏的女作家的妹妹,九十多岁了,我送给她的。最后拿我的脚涂了墨,盖了一个脚印。

熊育群:你的画调侃、机智、幽默,表现了您的人生态度。

黄永玉:我有一个同事,批判我的时候,一二千人的批判会上,说:“黄永玉,你这个画画从来没有过为人民服务的态度,你从来是玩,你画画基本态度是玩。”我低了个头挨批的时候,我心里想,你这个老小子,要是在平常你讲这句话,我一定请你吃西餐。我的的确确是玩。做一点工作,你没有游戏心态,你怎么能做得好呀?那个很有兴趣,那个很喜欢,大的场面解决了搞小的地方,那个才可以。写文章也是,我写到得意的地方,我就哈哈大笑。我女儿在楼下,在意大利的时候,“爸爸你笑什么?”我说我写得很得意(《无愁河上的浪荡汉子》)。那个才是真正写东西嘛。

熊育群:有一篇文章写您在佛罗伦萨做了一个雕塑,拿去厂里倒模时,被意大利的师傅批评为不会搞雕塑。

黄永玉:不是这样的。我去做,做了几棵树,树上站了几只鸟,我那个鸟故意弄得它很有趣,很有雕塑感。他觉得不好,他给我做几只鸟贴在上面,光溜极了;他说你这个鸟做得太差了。因为我女儿怕说是我的他要价钱要得高。我女儿她在佛罗伦萨艺术学院的,她已经毕业了,她还装作是学生。学生拿去做就便宜。他对我女儿当然就不客气啦,你这个鸟做得这么难看,然后做好了,你看看这个鸟怎么样?我说惨啦!你把我的鸟弄成这个样子,真惨啦!现在只好用他那个。

凤凰县城古老的官道,黄永玉建的夺翠楼就跨在古道上。

熊育群:上个月我到您凤凰老家的古椿书屋,上次还没有,这次发现院子里有您的自雕像。

黄永玉:那个是玻璃钢的,是香港一个杰出的漫画家,他到我家来,我说你给我画个像吧,他就给我画一个像。画一个像后,我就按照他的东西做出来,放到广州去铸,展览会的时候用。基本上稿子是他的。

熊育群:您认可对您的漫画了?

黄永玉:有的人就不认可了。领导同志要这样非拿你去坐牢,因为画漫画是一种非常好意的开玩笑。

熊育群:您的画直接表现现实题材的似乎很少?

黄永玉:我那些画都是现实题材,画古画、画人物都是现实题材。水浒人物就是按照生活中的人,把他们还原成生活中的人物。不是现实题材的我就不会画。比如说,画一个古人盘腿坐在那里,这样的(做动作),我写道:“听到那个笑话不好笑。”不好笑的笑话,没有人这样画过吧?古人也有讲笑话,也有笑也有不笑的嘛,不过用古人的样子来表达就是啦。

熊育群:在艺术创作上,您老家凤凰对您的影响是不是很大?

黄永玉:凤凰人很会开玩笑的,很机智的,谈问题。可惜,我有一个年轻的朋友死了,他要是在的话,就是凤凰掌故的权威,记忆力又好,又诚恳。对人这么诚恳的人很少见的。沈从文的纪念馆,沈从文的墓地都是他经营的。到了沈从文的弟媳妇最后死了,孩子没来得及赶去,他当孝子跳到那个坑里头,要举办一个什么仪式,一般是儿子才进去的。叫做田时烈,这个人是太可惜了。这个人让我心里一直很伤痛的。他盖房子,有一点点钱,竖一根柱子;有一点点钱,又架一根横梁,几年了,临死前一二年才勉强盖出来,他当了税务局长,“文革”游街把他画成丑角,一边挂一串辣椒,叫他打锣说自己怎么样,他照着做,大声地喊,游完了,不就算了嘛,他就下来了,他就在街上,“唉呀——你好呀”,握手什么的,聊天呀,没有这回事一样。

熊育群:这代表凤凰人的一种性格?

黄永玉:是、是。

熊育群:为什么沈从文的性格那么内向呢?

黄永玉:所以我说,我们凤凰有两种人,一种像水,一种像火,沈从文最像水一样的,尤其是老子说的上善若水,他的确是这样。

熊育群:您是否说过,看了沈从文一生这么走过,您很有感慨,说决不像沈从文那样来做人。

黄永玉:我文章里没有写。没有决不会,干嘛决不会呢?我有的事情就同沈从文完全一样的。对某一些人,看在眼里,他骗我也好他玩我也好,我让他在那里。沈从文就是这样,我也是这样。但是有一样不同的地方,沈从文就没有想过什么时候给弄他一下,但我有时候要捶他一顿,要弄他,也有的。沈从文没有想过这样。他整个文学生涯里,没有一篇文章讲到他吃了苦头最后要打人家一顿,或者什么,他没有的。我有的。经历也不一样。那个时代与现在不一样。

你这个文学有没有受到沈从文的影响,怎么会呢?我们两个不在一起,五十年才见面。他的情操是感染我的。一方面是尊敬,一方面也有很多地方吸收了他的,并不是完全不吸收的。吸收他某一种看法,对一个问题的看法。我跟他相处几十年,很少谈到文学。他谈到美学方面的东西,我们两个又有很大的距离,因为他是研究文物,譬如他说雍正时的一个瓷杯:美——极——了!qiaobo qiaobo(湘西方言)!我当然陪着他哪,好啊好啊。我就不能理解,从一个小杯子里面能够发现一个极大的美。因为我是干这一行的嘛,我所追求的东西比这个要多得多,的的确确是这样的。譬如他讲到明朝时佛经封面的板子,上面有很多锦缎,古代的,唐宋元明都有啦,他就一天一个人还在那里欣赏。要我看,我顶多从印象派的理论来看。交错的颜色,跳动,活跃呀,至于织工,怎么编织干我什么事呀。他就要研究这个。

他的修养的的确确可以算是神奇,这是神给他的。我说他小学没有毕业,他还说他小学毕业了。我听说他小学没有毕业。你想想看,就算你小学毕业吧,怎么可以这样?有这么多的积累呀?积累不是说读书记性好呵,他的悟性,太厉害了!我说神奇啊!

熊育群:他不懂外文,但他看外国文学的翻译,能吸收真正精髓的东西。

黄永玉:他有几篇文章,还没有发表的,谈音乐的。他哆来咪都不懂,谈音乐,一定好!他谈莫扎特,谈贝多芬,谈柴可夫斯基,一篇一篇。这个厉害!为什么一定要懂得音乐才谈音乐呢?谁都有条件谈音乐嘛。

熊育群:他的小说长河就是用音乐来写的小说,有音乐的结构。他不会唱吧?

黄永玉:他唱过一个“黄河黄河出自昆仑山”,以前的国歌,清朝时候歌颂祖国的。

熊育群:您在上海时没有见过他吗?

黄永玉:我小时候见过。他回家一次,到了以后就再也没有见过他。一直到1950年,我同我的妻子回北京,跟他见了。1953年以后基本上一个礼拜有二三次到他家去,我们住得不远。

熊育群:你们聊天的话题什么谈得最多?

黄永玉:我这个人有的时候也烦他,老人家话重复了,我“啊啊啊……”这样的(做动作)。聊天嘛,他很愿意听我谈谈外头的事情,朋友什么的,讲讲笑话,讲讲某一个熟人最近怎么样啦。

熊育群:他话多不多?

黄永玉:好玩,有时候谈一点。只有我同他谈话能够谈到他小时候的事,他谈得多,因为我是他谈话的对象嘛。一个是亲戚,他又同我爸爸这么好,他就愿意回忆。回忆嘛就等于听音乐一样。听音乐我平常不大听,来一个喜欢音乐的:最近搞了一个片子,你看啊——,一起听?一个人听很难得听,要有人听。他就是这样的,要有一个共同的东西。

熊育群:你跟他讲凤凰话吗?

黄永玉:讲凤凰话。

熊育群:他好像讲普通话?

黄永玉:他还不讲凤凰话,他有的时候还有点京腔。

熊育群:你送过他画吗?

黄永玉:他起不了床我才画过一张送他。我没有画画送他。没有画画送他的原因,画画送他并不一定表达我的什么感情。生日的话,我买个点心买个糖果给他,不比送画好吗?或者买只鱼买几只鸡,拿画来表达这种感情,好像不是我同他的关系。

熊育群:他对您的美术作品有没有提出过意见?

黄永玉:从来没有。他对别人老说我好。但当面从来没有讲,也不会提什么意见。他总是亲戚朋友的好,像是他自己好一样。他讲给别人听,他喜欢讲。他认识的人,“这么好啊”,“汪曾祺啊好啊”。他会这么讲。

回凤凰是我拉他去的。我的婶婶要他去他都不去,叫我拉。我拉他真回去了。真回去后,我说,再去一下。那个时候他病了,我说快点好,好了再去。他拉了我的手:真多谢你。要不是你强迫我去,我就再也回不了我的家乡了。我说再去一下,再去时我们找一只木船,我们

从常德上船,然后往上走,一直走到麻阳,再也不能走了,船上不去了。

他说那曾奇去才行,我说好了。我没有想到让曾奇去,我说那曾奇不错,你看还有谁。他说,人也不能多,那些人讲话,我们不想听,他不停地讲。

李辉:1988年,那次去你没有带摄像机吧?

黄永玉:有,在香港有,一盒一盒,很多。他怪脾气,明明是一个很适于照相的时候(做手掌往前推的动作),板脸孔。有一次在美术学院,人家很尊重他,他当时在历史博物馆工作,没有政治地位。他的学生,这是一个很有修养的学者,特别给他安排一个讲课,二三个钟头的讲课,把他喜欢的那些锦缎挂起来。他高高兴兴地去,一看一个摄像机在那里,就是拍电影的。“这是干什么?我不照了,我不照了。”真的走了,不讲了。

熊育群:你香港的录像带很珍贵,80年代时摄像机还特别少,拍他活动的资料很少很少。

黄永玉:我们在沿凤凰的河流里面坐船,还有很多老乡听到他回来了,民间的剧团(那个时候还没有剧团),都跑到我家来,因为我回家他们也来。听说他来了,有的还从八十里外赶来,唱戏,唱给他听。锣鼓一起来,他听着听着就哭了,哭了就进去,擦眼泪,坐在我以前住的那个屋子,擦完眼泪又出来;出来又听,听了又进去。我就想,为什么哭?并不是戏的艺术感动了,是这个情调把它同历史联系起来了。

熊育群:他有那么多年没有听到家乡的戏了,您跟他对凤凰的感情是否一样?

黄永玉:我不知道他的感情怎么样,我不清楚,他行动上没有常常回去呀。但是常常回去并不等于就是有感情。他回去得少,但是他的作品里面都是写家乡的嘛。

还有,我的着眼点同他的又不一样。人家说我回凤凰就是画画写生,搞这个,也不是这样,是一种艺术活动。譬如说我发现一个染匠,他的布染坏了,有厚有薄。怎么会形成这个?它浆汁稀了,有的浆汁厚就染得好。哎,如果我又是用稀的又是用厚的画一张画,不是就有厚薄了吗?试一试,试一试就形成这么一种在画上画画、跟印花布画一样的东西。他不会从这个方面去考虑。

熊育群:在凤凰沱江一处河滩,您曾去野炊,结果,凤凰人跟着您学,那里形成了一个旅游点了。

黄永玉:现在完全搞乱了,没有意思了。反正这方面我开风气之先,总给它提点一下。

祝勇:1953年您回北京见到沈老时,他精神状态怎么样?

黄永玉:1950年回来与1953年回来情况不一样,1950年他还在历史博物馆,当然受了很多精神的蹂躏,这个说说他,那个说说他。很孤独。1953年是具体化了,他到“革大”学习,“革大”学习思想上距离还是很大。他总想去钻钻空子,譬如说,带点好茶,带把小茶壶,请“革大”在学习的有空来喝茶,这、这、这,你这个时候还搞这个东西。这一类的事情弄得比较狼狈,也很紧张。那个时候越学习越恐惧,学习的东西他都不知道的,譬如联共党史,而且这么可怕的东西,学习了很多这类的东西。

1950年我刚刚到就住在他家。有一个青年很傲慢,但对他好,能谈问题。公然就躺在他的床上,两只手靠在床架子后面,说话,鞋也不脱。他坐在一张破藤椅上,两个人就这么谈。我想揍他一顿,这个混蛋,你怎么这么放肆,他说:他是好人,他没有教养,他的家庭教育差,但人好的。

对话结束,黄永玉谈兴仍浓,邀我们共进晚餐。他带我们参观他的万荷堂。

参观完万荷堂,我们出门上路。车前,一轮夕阳挂在青灰的天幕上,黄永玉说的落日景象重现眼前。不见偌大一座京城的踪影,京城后的西山却清晰地呈现在落日之下。一种寂寥的美,感觉如独步天地间。大地上的意境呈现出来。黄永玉的一些风景画,给予我们的正是这般梦幻似的境界。于是,他干校的一段历史仿佛在我眼里复活了。

黄永玉 1924年生于湖南省凤凰县,土家族人。受过小学和不完整的初级中学教育。十六岁开始以绘画及木刻谋生。曾做过瓷场工人,小学、中学教员,剧团见习美术队员、报社编辑和记者,自由撰搞人,电影编剧,中央美术学院教授。中国美术家协会副主席。

他自学美术、文学,长期从事版画、国画、油画、雕塑和漫画创作;画过《阿诗玛》、生肖邮票《猴》和毛主席纪念堂山水画等。此外,还写过不少散文、杂文和诗歌,也创作过剧本,有《永玉六记》、《吴世茫论坛》、《老婆呀,不要哭》、《这些忧郁的碎屑》、《沿着塞纳河到翡冷翠》、《太阳下的风景》、《无愁河的浪荡汉子》、《比我老的老头》等书行世。曾获意大利共和国骑士勋章。在海内外享有盛誉。

黄永玉与熊育群(右)在万荷堂前

熊育群,端午节出生于湖南岳阳屈原管理区,同济大学建筑工程系工民建专业毕业,任过湖南省建筑设计院工程师、湖南省新闻图片社副社长、羊城晚报高级编辑、文艺部副主任,一级作家,现任广东省作家协会副主席、广东文学院院长、中国作家协会散文委员会委员、同济大学兼职教授、广东省作协散文创作委员会主任。1984年开始发表诗歌,获得第五届鲁迅文学奖、《中国作家》郭沫若散文奖、第十三届冰心文学奖、全国报纸副刊年赛一等奖、广东省第二届德艺双馨作家、第八届、第九届鲁迅文艺奖等。出版有诗集《三只眼睛》,长篇小说《连尔居》《己卯年雨雪》,散文集及长篇纪实作品《春天的十二条河流》《西藏的感动》《走不完的西藏》《罗马的时光游戏》《路上的祖先》《雪域神灵》,摄影散文集《探险西藏》,文艺对话录《把你点燃》等18部作品。

(责任编辑:admin) |