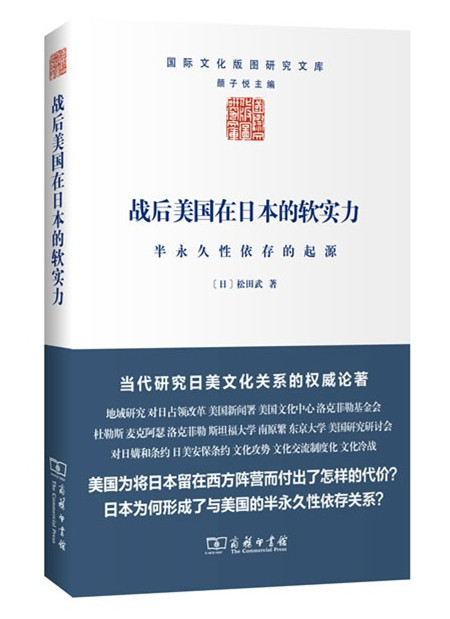

《战后美国在日本的软实力:半永久性依存的起源》 [日]松田武 著,金琮轩 译,商务印书馆2014年1月(第一版) 日本政治中常有一个看似矛盾的现象:一些政治家一面竭力扩大国家权力,并不顾邻国及国内的反对声浪作出修宪、参拜靖国神社等种种强硬举措,宣称日本也要成为正常国家;但另一面,他们却又都不约而同地强化美日同盟,以致美国稍示“失望”,便已足够让他们紧张不已。这其中的吊诡在于:日本之所以不能算“正常国家”,原因正在于它对美国的深层依附结构关系(田中派元老后藤田正晴在2003年便曾说过,日本已沦为美国的“附属国”[zokkoku]),但口口声声说要摆脱这种状态,实现“正常国家化”(或“普通国家化”)的日本政治家们,却反倒更进一步倒向美国的怀抱,仿佛只要美日同盟牢固,全世界的反对都不成问题——这种心态本身,正是日本对美结构性依存的生动体现。 政治词汇常带有迷惑人的意味。“同盟”一词便是如此:它乍看似乎意指双方平等结盟,但现实政治中则实为鲜见。正如2001年美国副国务卿阿米蒂奇对澳大利亚人明讲的那样,“澳大利亚的小伙子和姑娘们愿意为保卫美国而捐躯。这就是联盟的含义。”在美日关系中,这样的不对等甚至更大,这不仅有当年日本战败的原因,还有种族上的因素。涩泽尚子在《美国的艺伎盟友:重新想象敌国日本》一书中证明:美国将日本视为未成年人、艺伎的想像中,包含着种族主义的优越感,使两者的关系在起初便建立在不对等的基础之上。 日本对美国的依存,最直接的根源无疑是那次战败。在战败之前,美国乃是日本的敌国,在很长时间里被视为“美英鬼畜”,美国文化对日本人也并无吸引力。据常任侠回忆,在二战前夕,日本的电影院里很少有美国片,“不像中国十之八九是美国片;在日本则欧洲英、法、德的片子也颇多”,那时的日本所醉心的其实是西欧文化,尤其是英德。传统上,日本人向来认为美国只是个暴发户式的物质主义国家,在“精神”和“文化”上不足挂齿;直到战后初期,在日本基本没有美国文学的译著,英语只是选修课,美国以及美国文化几乎无人知晓。 因此,对美国人来说,战后日本至关重要的一点便是:如何重塑日本国民对美国的认识,强化交流,以促成其对美国及美国文化的认同感,尤其是对美国资本主义体系优越性的认识,没有这种认同,则美国对日本的软实力从何谈起?概言之,美国的使命是驯化日本,使这个“拥有燃烧着特殊能量和野心的少年”(美国银行家G.K.Weeks 1919年语)能成为自己的小伙伴,而不损害自己的利益。日本被视为“世界上最大的少年管教所”的问题学生,而美国则应耐心教导这个幼稚、冲动、危险、不成熟的民族,在美国这个传教士的引导下走向文明。 显然,美国的战略极其成功。战后日本实现了民主主义、经济繁荣和抑制军事力发展这三大目标,这三者均有助于美国的战略目标:一个民主、繁荣但没有威胁的小伙伴,将是美国的“资产”而非“负担”。战后在长达近七年的时间里,日本是一个被占领国家,没有国家主权也没有外交关系,实质上是盟军总司令部(GHQ)的殖民地,美国人得以全面推行其战略。约翰·道尔的著作《拥抱战败:第二次世界大战后的日本》,曾非常令人信服地证明这是一场自上而下的民主革命:“改革者本身就是殖民地的总督……虽然征服者鼓吹民主,事实上他们却依仗律令行事……他们傲慢自大,而且令人羡慕地没有自我质疑的烦恼。” 无疑,那时的美日文化交流——即美国软实力的载体——本质上从属于这一战略目标。对美国来说,这一点之所以重要,还不仅在于对日本产生吸引力,也是出于抵制苏联的影响力。在战后初期,日本国民精神上的真空状态使许多国民感到迷惘,这既使日本人毫不抗拒地接受了美国制度(“只要是从美国引进的东西,日本便什么都想拥有、什么都想买”),但也可能会被另一种竞争性体制所吸引。1955年,约翰·D.洛克菲勒三世在访日后曾说:“既不能造成支配他们或者强迫他们的印象,又要让日本国民朝着我们所希望的方向发展,我们应该如何帮助他们呢?”答案是现成的:通过文化输出来将日本美国化。这首先需要将美国大量的文化产品翻译给日本人,不如此则无法将美国体系的优越性展现给日本国民。来自美国的漫画与好莱坞电影,对日本国民的美国想像产生巨大冲击。 美国何以能成功?除了美国强大的实力之外,有一点值得指出:美国在推行过程中有效地利用了日本原有的社会结构与心理。占领当局有意不去触动日本原有的社会结构,保留其部分传统遗产,例如对政府的高度依赖性和服从权威的意识,这样,诸多美日文化交流举措得以自上而下地顺利推行。它也利用了日本人自认比亚洲邻国优越的国民心理,尤其是对俄国自近代以来便怀有的恐惧与不信任感,阻止日本人的战争暴行记忆,同时更重要的,是将日本塑造成一种独特文化模式,暗示其根深蒂固的非亚洲性,这样,“一个在心理上疏远亚洲的日本从来没想过要加入亚洲大家庭,而是选择和美国绑在一起”(Gavan McCormack《附庸国:美国怀抱中的日本》)。事实上,英国和以色列在很大程度上也是如此:它们在战后都极端亲美,而与自己所属地区的邻国摩擦不断,Ian Bremmer将之称为“三角帆三国”(JIBs),认为这三个国家都在心理上与本地区疏远,而无法发挥建设性作用。 虽然每到日本政治家不顾邻国“感情受伤害”而做出种种出格举动时,国人(以及韩国人)常会愤慨并担忧“日本军国主义复活”,但这种仅触及表面的直接感受常常未能意识到:日本政治中的这种种表现,几乎都可追溯到美国对日本的战后安排,其谜底仍在日本对美国的结构性依存之中。不管日本政治家是高喊睦邻友好还是修宪扩军,他们无人能摆脱美国在早先给日本穿上的紧身衣,反倒产生一种奇妙的效果:日本与邻国越发疏远而更紧靠美国,直到美国感觉这过分的忠诚不符合自己利益。 松田武在分析中也已意识到,美国对日的软实力,带来了一系列复杂结果:它往往既促进了繁荣,又使日本制度中某些原有的问题进一步固化和恶化,并“培养了众多永远也无法摆脱依赖性的心理结构的日本研究者”——其实何止是学者如此,日本的政治家及国民,在某种程度上又何尝不是如此?颇具讽刺意味的是,松田武本身在某种程度上也体现了对美国软实力的依存:他在序言中便已说明,他的独立思考极大地得益于在威斯康星大学的经历,即“从别的视角来思考(think otherwise)”的“威斯康星精神”,“这种精神已经不知不觉地融入我的血液之中了”。虽然他批评一些学者“丧失了作为日本研究者的主体性”,但他本人的“独立灵魂”却也美国文化教导的结果,甚至“软实力”这个概念本身就是美国学者提出来的。 我们也可以反过来想:如果美国缺乏对日软实力,那两国关系将如何演变?答案恐怕是相当不乐观的。在这方面,冷战时代的苏联可被视为一个失败的案例:苏联虽将东欧牢牢把握在手中,必要时不惜展示自己的肌肉(硬实力),但它却长期无法铸造牢固的文化认同,因为在东德、波兰、捷克等“附庸国”的心目中,苏联这个老大哥的文化并无优越性可言,甚至还不如自己,更不用说西欧与美国相比了。事实上,据一些历史学家的看法,中苏分裂的原因之一,也在于中国人深信自己在文化上比苏联更优秀。这种文化上的低劣感,一直以来是俄国控制势力范围时最大的弱点之一。 当然,“软实力”也不是单独发挥作用的:战后日本的首相,如不能得到美国支持,是没有一任能做得长久的。这种“不应做我不喜欢的事”的“软实力”实有“硬实力”为基础的。松田武的著作主要讨论文化、教育等方面的认同感,但这些自离不开政治等更根本的领域。在我看来,日本这种“半永久性依存”还有更深远的原因:同是战败,日本对美国的依存心态为何比德国强烈得多?原因大概是:和四大国分片占领德国不同,美国在战后是单独占领日本,在战后的地缘结构中,德国是多边框架,而日本却是单边对美,那种特殊的依赖感更强。 此外,在近代史上,日本是典型的投机主义国家,几乎每次都与国际政治中的最强者结盟:先是英国,然后是纳粹德国,之后是美国。这种心态更往前推,则是在东亚的华夷秩序下的边缘化状态——日本学者内田树将之称为“边民性格”,即一种自认偏离主流而边缘化、“自己不具备从零创造制度的无能的自觉”。实际上,日本在战后对美国一边倒的架势,与公元663年白村江之战后日本全面吸收唐朝文化,有着惊人的相似——只不过当时唐朝的“软实力”是日本人自己主动吸收的罢了。美日同盟,对日本而言,只是新的“华夷秩序”,是自己早已熟悉的结构。松田武在讨论中,处处有一个基本的假定:“半永久性依存”或“依附”是不正常的、不好的,但或许对日本民族的“边民性格”来说,其潜意识里真正想的乃是如何利用这种依存结构,使自己所能得到的好处最大化。 (责任编辑:admin) |