波兰被称为“奥斯维辛Ⅱ”的毕克瑙集中营。

我站在铁轨上,伸出有些冻僵的手,一次次按下快门,努力想把地平线拍直了。

地平线上有一座建筑,一座我并不陌生的建筑。在我的“影像中的生死学”课堂上,它出现在《美丽人生》的电影中;在我讲课的PPT上,它出现在心理学家维克多·弗兰克的那一页。

现在,它在地平线上像个怪物一样沉默地与我对峙。

这个怪物,就是被称为“奥斯维辛Ⅱ”的毕克瑙集中营大门。毕克瑙与奥斯维辛近在咫尺,它们被统称为奥斯维辛/毕克瑙德国纳粹集中营(Auschwitz Birkenau-German Nazi Concentration and Extermination Camp),1979年被联合国认定为世界文化遗产——一份见证人类文化黑暗面的遗产。

脚下的铁轨从集中营的大门穿进来,我站立的地方就是它的尽头。再往前,两座毒气室倒塌在那里,断裂的钢筋水泥仍然显露着狰狞。

被火车运送进来的囚犯们,那些男人和女人,那些老人和孩子,就在这里被分为两队,一队直接送进毒气室。

“在奥斯维辛,人不再死亡,而是被当作尸体生产出来。”意大利学者阿甘本的话曾让我惊心动魄,而我当下就站在这个“生产”现场。

遗体早已无存,现场除了毒气室的残垣断壁,就是不远处的几座摆着花圈的墓碑,它们在冷雨阴云中向我诉说着这令人难以置信的大屠杀——在某种程度上,奥斯维辛和毒气室的存在超出了一般人的想象力和理解力。

不仅仅是用工业化手段杀人,还有日常的杀戮与残酷的虐待。比如,比克瑙有一排营房关押那些即将送进毒气室的人,那里没有食物,没有水,甚至没有厕所;比如,纳粹医生用活人进行实验;比如,纳粹在犹太囚犯演奏的音乐声中挑选送进毒气室的人。

一如野草会掩埋血迹,这些在苍天下发生过的事情,可以很快被遗忘。人类常常对苦难和丑恶转过头去,或是出于自我保护的本能,或者出于欺瞒的需要。

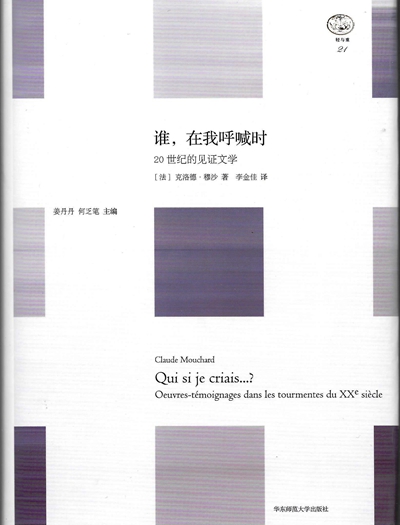

但人类啊,毕竟发明了文字!为了见证曾经发生过的浩劫,在奥斯维辛,在犹太隔离区,在极权和暴力践踏的许多地方,人们用各种文字、不同文体为历史写下了证言。在人类文学的森林里,长起了见证文学的大树——它在苦难的大地扎根,把不屈的头颅伸向苍天。

我貌似是一个与这段历史全然无关的人,但见证文字的存在,将我一点点地带到了波兰的奥斯维辛,然后惊觉,它并不是那么陌生,那么与我无关。

最早,是《安妮日记》。犹太小姑娘安妮在13岁生日那天得到一个日记本,从那天起,她开始写日记。没几天,他们一家不得不躲进父亲公司的“密室”,以避免被纳粹抓走。他们在那里藏了25个月,其间安妮一直在写日记。起初,她只是为自己而写,后来她在广播中听到有人说,战后要收集人们写的书信和日记作为见证,就决定将来出版自己的日记。1944年的复活节,他们藏身的地点在搜查中几乎被警察发现。爸爸要求安妮毁掉日记,安妮拒绝了。她在日记中写道:“没有了日记,也就没有了我。”

《安妮日记》幸存了下来,安妮却没能幸存。1944年8月4日,密室中的8个犹太人被德军抓走。1945年,15岁的安妮死于集中营。战后,8人中的唯一幸存者、安妮的父亲将安妮的日记整理出版。

“没有了日记,也就没有了我”;“我希望我死后,仍能继续活着”——小小年纪的安妮,用文字见证了迫害,也建构了她自己的存在——文字,并非没有力量!

安妮的日记终止于她被抓之前,因此她无法描述在集中营的生活,阅读《安妮日记》也就不需要多少勇气。但是,读普里莫·莱维的书则不同。

并非巧合的是,我发现自己是倒着读莱维的:我最先读的是莱维最后一本著作《被拯救与被淹没的》,然后是他写于1962年的《再度觉醒》,最后才是他写于1946的第一部著作《这是不是个人》(美国版的书名是《活在奥斯维辛:纳粹对人性的摧残》)。这是中国出版莱维书的时序,客观上这个时序给了我心理准备的时间,好去面对莱维所写的非人生活——即便如此,阅读中我仍然几次中断,我害怕自己被噩梦缠住。

读书时正是夏天,窗外传来蝉鸣和孩童的嬉闹之声,生活正展示着它的美好。我不能不问自己:你为什么要读莱维?为什么读得这么痛苦却还要把它读完?

我觉得忘记莱维所见证的一切,是一种罪过,一种耻辱,一种生而为人的耻辱——莱维说过,他耻于生而为人,因为正是人类发明了集中营。如果我们连他的见证都不敢面对,我们应该感到千倍的羞耻。如果我们却不愿意正视人性之恶,我们作为人并不完整,更不勇敢,遑论什么强大。

莱维到底用文字见证了什么?他见证了奥斯维辛的暴力、死亡与日常的非人化生活;更深一层,他见证了集中营对人的尊严的摧毁,对人的灵魂的毒化。但是,在更深的层次上,他也见证了在一个每种细节都被设计来将人类变成行尸走肉的环境里,有些人仍然维持着自己高贵的人性。比如,一位难友告诉他,必须按时洗澡,挺起腰杆走路,因为集中营是使人沦为畜生的大机器,“我们不应该变成畜生”。

雨水,让集中营的道路变得泥泞。走在这长长的路上,我不能不想起维克多·弗兰克、另外一位奥斯维辛幸存者所书写的故事:

那天,弗兰克随着漫长的队伍由营区步向工地。鞋子早已破了,两脚满是冻疮和擦伤,他痛得几乎掉泪。天气十分寒冷,凛冽的风飕飕吹着。他心里不断想着:今晚有什么吃的?如果额外分配了一截香肠,该不该拿去换一片面包?充作鞋带的一根电线断了,如何才能够再弄一根来?是否来得及赶到工地,加入熟悉的老工作队,否则必须到另外一个有凶恶监工的队伍里去?该如何博取狱霸的好感,好让他分派营内的工作给自己,免得老要长途跋涉到工地上做苦工……

然后,是让我深感震撼的一段话:“这种叫人满脑子只想着这些芝麻小事的处境,我实在是厌倦透了。我强迫自己把思绪转向另一个主题。突然间,我看到自己置身于一间明亮、温暖、高雅的讲堂,并且站在讲坛上,面对着全场凝神静气的来宾发表演说。演说的题目则是关于集中营的心理学!那一瞬间我所身受的一切苦难,从遥远的科学立场来看全都变得客观起来。我就用这种办法让自己超越困厄的处境。我把所有的痛苦与煎熬当成前尘往事,并加以观察。这样一来,我自己以及我所受的苦难全都变成我手上一项有趣的心理学研究题目了。”

我几乎是含泪在集中营的泥路上给我的同行者讲了这个故事,这个我在《活出生命的意义》一书中读到的故事。

我想,如果奥斯维辛没有作为“人类文化遗产”,如果这些见证文字都不曾存在,如果这些遗迹与文字统统消失,如果我们不懂得昨天与今天和明天息息相关,我们是否可以称自己为“人类”?是否可以侈谈“人类文明”和“人性”?

人类常常会退化到野蛮的状态,人性也总会显现黑暗的一面。见证文字与见证文学,是让文明可以再生的容器,是让人性得以净化的溶剂。

(责任编辑:admin)

|