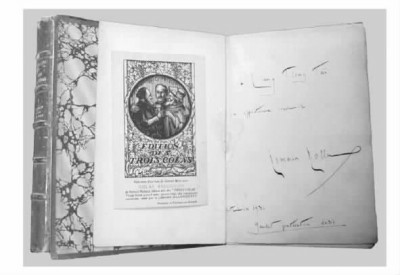

罗曼·罗兰赠梁宗岱《约翰·克利斯朵夫》题辞(1931年)。上面写着:送给梁宗岱,友好留念罗曼·罗兰1931年9月难时见坚忍

青年梁宗岱。摄于1931年意大利佛罗伦萨郊区,是迄今海外发现的唯一一张梁宗岱照片,现藏于巴黎社塞文学图书馆瓦莱里典藏室。(出版社供图)

第一次看到梁宗岱的名字是在一本外国诗歌的合集里,里面有他译的两首诗:《一切的峰顶》 和 《严重的时刻》。或许不止两首,我深深记住的独独只这两首罢了。当时我在浙西南群山环抱的小镇上念中学,一边在纸上感受文学喧哗与骚动的气息,一边在寂寞里窥探未来和“峰顶”若隐若现的幽影,那是一个破茧而出的少年迎向外面世界的“严重的时刻”。

一晃二十多年,终于收到这套让我望眼欲穿的丛书:《一切的峰顶》《莎士比亚十四行诗》 《浮士德》 《交错集》 《蒙田试笔》 《罗丹论》 《歌德与贝多芬》 《梁宗岱早期著译》。

我迫不及待捧起来读的是 《梁宗岱早期著译》,收录了梁宗岱1919年至1931年的作品。这11年时间,从他进培正学校高中部开始到欧洲游学归来结束,“正好覆盖了他的文学活动从零起步到蜕变为一个真正作家的过程。”此书最大的亮点是首次收录了近年来发现的梁宗岱佚文和他早期文学活动的历史文献,让读者得见梁宗岱人生和创作最初的底色,看它如何慢慢晕染,如何迅速发酵,如何在诗歌创作、中外文学翻译和文艺批评领域都打上时代和个人的特殊印记。1919年,16岁的梁宗岱被誉为“南国诗人”,1921年,他应郑振铎、茅盾之邀成为文学研究会的第四位广州会员。1924年商务印书馆出版了他的诗集 《晚祷》。“忧虑像毛虫般/把生命的叶一张一张地蚕吃了。”他的早慧不独体现在他对文字的敏感和对人生的参悟,还在于他对家国、民族、文化的一种自觉、责任和担当。刚进高中的他就给病重的国家切了脉,“夫今日之国势,非昔日之国势,苟专恃吾国昔日之道德而无所改良,故不足以应世界潮流。然苟将国粹而尽弃之,则又何异自饮鸩药?”他开出的治世药方是,“故处今日而欲补救此弊,必于古今中外之道德,参详之,溶化之,用其长以补吾短,以成一种真正适合之道德,而陶铸吾国民臻于纯美之域。”他是那群心里装着一腔热血远赴重洋“为求学识的充裕,为求社会的进步,为求国家的幸福”的新青年中的一个,抱定求学的宗旨。他在1921年发表的一首诗歌里这样写:“去到了光鲜明媚的新大陆,繁华热闹的新世界;吸收那清爽活泼的新空气,澎湃汹涌的新潮流,灌输到沉闷寂寞的祖国去。”

而在新文化运动时期,引进西方文化、“用其长以补吾短”最直接的手段莫过于翻译。译什么? 为什么译? 怎么译? 这些都是最考验译者眼界和功力的。梁宗岱的选择是:瓦莱里、罗曼·罗兰、波德莱尔、都德、帕斯卡尔、蒙田、歌德、里尔克、尼采、莎士比亚、布莱克、泰戈尔……国别不同、风格不同、体裁不同,交错间又有一条清晰的线索:这些都是诗人眼中外国文学的峰顶,可以助我们“出黑暗而登光明之境”。而同时,作为“用一种 (中文) 跳跃的声音,抑扬顿挫,清脆奇异,像铃声颤抖,穿透出一种青柠檬的微妙酸味”朗读《水仙辞》 的中国人,梁宗岱也奋力去治疗西方对中国的无知,他翻译庄子、屈原、陶潜、李白、王维……并用一种比较文学和世界文学的眼光,去发现、去铺设中西文化对话可能的途径。

至于怎么译,梁宗岱有他的两大原则:一是作品必须在译者心里唤起感应,二是译笔尽量以直译为主。理想的译作应该是“作品在译者心里唤起的回响是那么深沉和清澈,放映在作品里的作者和译者底心灵那么融洽无间,二者底艺术手腕又那么旗鼓相当,译者简直觉得作者是自己前身,自己是作者再世,因而用了无上的热忱,挚爱和虔诚去竭力追摹和活现原作底神采。”翻译,尤其是诗歌翻译,梁宗岱的具体做法是有韵的用韵,无韵的力求节奏的自然,尽可能维持原作的字句和次序,尽可能原封不动地移植过来,尽管有时“因为限于文字底基本差别和译者个人底表现力,吃力不讨好和不得不越轨或者易辙的亦不少。”

此次译集收录的 《莎士比亚十四行诗》 和 《浮士德》 两卷同样让我感到无比欣喜,因为我是第一次这么完整地阅读这两个文本,之前只见过零星的断片残章。编辑在 《莎士比亚十四行诗》 作了“修订说明”:“他一生坚持追求完美主义的翻译,从不把已发表的译文作为绝译,只要有机会便重新修改。从1937年首刊开始,前后近40年,进行过多次全面修订,每次改动的篇幅都相当大……梁宗岱的译文整体从初刊便已是成熟的译作,修订时整句重译的情况极少,字斟句酌的推敲却随处可见。1976年最后一次修改,全集154首诗,除了第76首外,其余153首都做过文字调整。所得的结果是意义表达更为精确,译文的句法和词语追随汉语的时代变化,加上原有的优点,令译文熠熠如新。”正因为译者对译作倾注了生命,不断打磨和雕琢,一个个句子才能穿越时间,像一朵朵“元气浑全的生花”带着黎明的露珠在枝头摇曳。“当四十个冬天围攻你的朱颜”,也“别让冬天嶙峋的手抹掉/你的夏天”,因为爱在诗里万古长青,不管饕餮的时光有多狠,有多猖狂。

梁宗岱和保尔·瓦莱里、罗曼·罗兰的交往,在法国和欧洲其他地方游学的种种经历,在很大程度上是通过法国国家图书馆手稿部的文献室和巴黎杜塞文学图书馆典藏室的资料、外国友人的书信和追忆得以碎片式的重构,而我们今天的读者也要感谢长年在海内外苦苦搜集佚文和史料的刘志侠和卢岚夫妇,没有他们,梁宗岱的文学翻译及其精神遗产就不能拂去历史的灰尘重新让我们捧在手里。

“就这样在时光唧唧的机杼上,我织就那活泼泼的衣裳。”这是梁宗岱译歌德 《浮士德》 中的一个句子,也是他人生的传神写照。1931年9月18日,梁宗岱乘坐早上游湖的小汽轮到莱芒湖另一端罗曼·罗兰的家里畅谈了半天,心情特别愉快,不料晚上回到日内瓦,等待他的是“九一八”事件的噩耗。很快,和许多中国留学生一样,梁宗岱告别了欧洲,回到了危难中的祖国。

为了不忘却的纪念,《梁宗岱译集》 是时光还给我们的礼物。

(作者为南京大学法语系教授)

(责任编辑:admin)

|