维纳尔·阿斯彭斯特罗姆

诗集《呼喊与沉默》瑞典文版

“寻求一种含义的/找到的是两种。/我不能寻到更远/虽然春已逝/夏也去。”

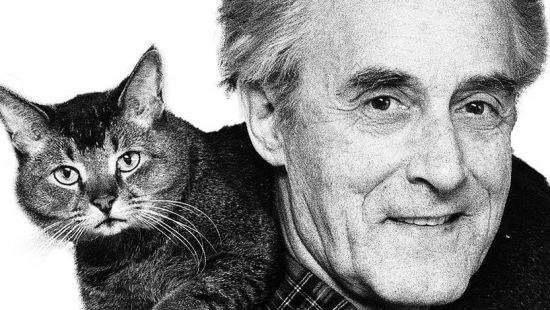

他爱猫,留下的诸多相片里,他和猫形影不离。据说,他曾透露写作的动机:为猫而作。和九条命的猫关联,这个说法听来真有点神秘的哲学意味。

维纳尔·阿斯彭斯特罗姆,瑞典作家、诗人和剧作家,瑞典学院院士。1943年,他以诗集《准备》登上文坛。这本处女作日后不为诗人自己看好,甚 至很长时间未能收录于他的诗歌总选本。阿斯彭斯特罗姆认为,真正引起轰动的是他的第三本诗集,即1949年问世的《雪传奇》。阿斯彭斯特罗姆一生出版有 18本诗集,另有多本散文集和剧本传世。

阿斯彭斯特罗姆出生于瑞典中西部达拉纳省的一座农庄。出生不久,父亲死于在1918年和1920年间夺走了全球数千万人生命的西班牙流感。此后,母亲独自拉扯两个儿子和一个女儿。

阿斯彭斯特罗姆在故乡读了6年书。上学之余,他在森林和工厂干活补贴家用。少年时代的他就喜欢涂写诗句。18岁上,他到距首都斯德哥尔摩不远的 西格土纳高级学校学习,第一次看到规模较大的图书馆,震惊于馆内有那么多不同的书籍。在学校,他热心于办报,积极给校刊写诗。他在那里待了两年,进而转到 斯德哥尔摩学习教会史、哲学和文学等。1943年,在斯特林堡倾情描绘过的“海姆素岛”原型雪曼德岛上,阿斯彭斯特罗姆遇到了一生挚爱、后来成为他妻子的 画家西格奈·隆德。1945年,阿斯彭斯特罗姆从大学毕业,一度成为晚报的评论者和快报的专栏作家。他常常借助诗歌返乡,雪曼德岛及斯德哥尔摩等他成年后 生活得最多的地方,也常出现在他的诗歌里。

被视为20世纪瑞典代表性诗人的阿斯彭斯特罗姆, 也被看作诺贝尔文学奖获得者、瑞典作家和诗人哈瑞·马丁松的追随者。这多半是因为阿斯彭斯特罗姆和马丁松一样擅长描摹自然,更擅长从微观世界看到宏观的大世界。

1981年阿斯彭斯特罗姆当选为瑞典学院院士,坐上第12号椅。时隔8年,萨尔曼·拉什迪事件发生,一小部分院士要求支持拉什迪。可惜学院有一 条成立以来始终奉行的原则:不介入政治。两名院士愤然离开学院。几个月后,阿斯彭斯特罗姆也提出因个人原因脱离学院;直至1997年病逝,他再没有返回。 不过,阿斯彭斯特罗姆曾明确表示,自己离开学院和拉什迪关系不大,其实还有其他的缘故。他也脱离了瑞典作协和瑞典笔会,人们猜测,最根本的原因是阿斯彭斯 特罗姆不喜欢做任何组织和团体的代言人,他更擅长以个人的姿态抒发自我的感想。

在友朋的印象中,不是最喜欢言谈、更喜欢书信的他,抒发个人感想最精彩的方式,大约还是诗歌吧。1949年的《雪传奇》是阿斯彭斯特罗姆的一个 里程碑式的作品。作家和评论家拉格克朗兹甚至在《瑞典日报》撰写书评,兴奋地欢呼:“一个新诗人!终于!顿时觉得,活着容易多了!”

阿斯彭斯特罗姆一生创作了不少风格不一的诗作。他虽早早离开故乡,故土的风景人物却始终挥之不去,呈现美丽又略带哀愁的深厚底色。他既热衷于描绘故乡的树影,也常提及客居地的海鸟、大海,但他的诗最让我注目的还是他的“不知道”,阿斯彭斯特罗姆自认什么也解释不了:

我在一个朝北的房间租住了多年

怕看人家的眼。

(就成了这个样。)

此后我住在一个朝西的房间

怕看人家的眼。

(是我自己的问题。)

如今我住在朝南的房间里

怕看人家的眼。

(要改已太迟)

今天异乎寻常的寂静。

楼下有人在墙上钉了颗钉子

铁锤放下

松树林在门柱和门槛

以及我兄弟做的长桌里簌簌作响。

木结眼探寻我的目光

我也探它们的。

某个没空的人说过:

“要是有空,我就能解释一切。”

时间我有过。

可我还是几乎什么也解释不了。

“木结眼”和“我”找寻彼此的目光,无论如何,比之“我”与“人家”的关系更直接,更心有灵犀。即便心相通,也只能意会不可言传,更难解释为何“我”不怕“木结眼”,却怕人眼。而在这首“你和我和世界”里,诗人反对机械教条的探究:

别问你是谁我又是谁

还有为何一切是一切。

让教授们去研究吧,

他们给付了薪水。

把厨用天平放在桌上

任事实称量它自己。

穿上大衣。

熄掉门厅的灯。

关门。

让死去的给死去的涂抹香油。

我们如今走着。

穿白胶靴的

是你。

穿黑胶靴的

是我。

落在我们两个身上的雨

是雨。

你是谁,我是谁,还有十万个为什么,都交给研究者,比如教授之类。诗人提倡把事实留给事实自己称量。关灯、出门这一连串的动作似乎是表现和一个 僵死的旧世界的了断。从此,“你”和“我”走入更切实的鲜活世界。而“你”和“我”对世界的感触、和世界的关系,似乎可在落在“我们两个身上”的雨中找 到,找到那在感受之中、言传之外的意味。“落在我们两个身上的雨”是雨,它是雨的一部分,是世界的一部分。

说是说“别问”,诗人并非没有或不要内心的询问,只是提倡以另一种更鲜活的方式逼近答案。他其实从不拒绝体会生活中的一切:

我想骑那些白马

也想骑那些黑的。

没有争议,我将倾听

白天和黑夜的讯息,

爬上那四座高塔并眺望战场

那里已聚集了斗士。

我甚至期盼在近旁看对决见分晓,

在获胜国王的胜利

就如同在逃亡国王的逃遁

穿过击败和封锁区。

把我提到这黑白游戏里

让我呼喊那些生者之呼喊。

象棋本是对人生的模拟吧。诗人反过来用象棋的进退和博弈的得失指称人生。愿同一颗棋子一样,在这场黑白游戏里跳跃、进出,经历挫败、厮打、胜利 或逃亡。只是,他既要作黑子,也想作白子;他不介意胜利和失败本身,在他的注目里,黑白和胜负的价值同等;他在意的是借助于“在场”,来“呼喊那些生者之 呼喊”。

阿斯彭斯特罗姆认为,诗歌在唤醒一些隐藏的或长期萎缩后获得新生的事物,并精练地回答我们潜在的疑惑时产生。他把诗歌看作搜寻器而不是交流媒 介。他坚信:诗歌语言与其说是社会语言不如说是和宇宙沟通的语言;诗歌的使命是呢喃世界的声音,并精确传达其中的多重意味;人得写点诗,以便活着——毋需 很多,往往是一片彩色玻璃或一声秋天野鹅的鸣叫就足够;三天没诗不要紧,一周没诗没法活。

没法活,大概就像地铁里的沙丁鱼;而诗歌或许就是赋予沙丁鱼一个面朝大海的可能吧:

我不愿拿那块肥皂清洗。

我不愿用那条牙膏刷牙。

我不愿躺在那张沙发床上。

我感觉不到对那卷卫生纸的需要。

我对那份保险不感兴趣。

我没打算抽另一牌子的香烟。

我没兴致看那部电影。

我拒绝在礁岩岛站下车。

沙丁鱼但愿罐头打开对着大海。

以“我不愿”、“我拒绝”等作之先声的8条否定式诉求概括了例行公事般生活中的点滴,似乎也在很大意义上否定了这种日常:一个被某块肥皂、某条 牙膏、某种香烟等绑架了的“我”的日常。对这些包围着“我”的事物,“我”了然无趣。全诗以主要笔墨渲染一个颓然的“我”,只在最末一句和标题遥遥呼应, 活用一句通俗的譬喻:关于拥挤地铁里的人——沙丁鱼。沙丁鱼期待罐头打开,对着大海。由此,通俗被点化为神奇。

假如他参禅,阿斯彭斯特罗姆应是大隐于人世间的诗人、参禅者。他运用的字眼,甚至句式,并没露出让人一见惊艳的炫目色彩和逼人才气。他看似笨拙 地诘问,如一个赤子,好奇又坦然地走在成人世界。描摹所见,吐露所感本非易事;或许,惟稚拙的赤子才能自然地做到。带着孩子气的疑问,凭借稚童式的义无反 顾,从“笨拙”出发,自问自答地通往事物裹藏的谐趣和机智。难怪第一个对阿斯彭斯特罗姆的创作和生平加以全面论述的出版人汉斯·伊萨克森有这样精辟的分 析:诗人是一名观察者,一个“我不知道”的观察者,可他很想“知道”。“不知道”是诗人强大的力量。疑问、答案和不知道一起,组成了一个对充满矛盾的现实 的隐含苦痛的体验,就像他意味含混的文学创作。

有谁见过边界鸟吗?那是一种双色鸟。至少拥有强大力量的阿斯彭斯特罗姆见过:

这会我又看见了它,

边界鸟

明亮的一半

幽暗的一半

从一只有着两部分的鸟上

听得见双重的叫喊:

一片黑羽

还有一片白羽

一时间比翼

寻求一种含义的

找到的是两种。

我不能寻到更远

虽然春已逝

夏也去。

边界鸟的提法不只是两个名词“边界”和“鸟”在诗人笔下的拼凑。它也可能是存在的。或许在光的魔法下,原本一色的鸟羽看来一边白,一边黑,是瞬 间的一种真实,这瞬间恰好满足了诗人隐喻的需求:关于含义不是非黑即白,排除异己;关于相同与不同;关于两种对立的特质可能浑然一体或至少并不遥远。仿佛 在白天可以描述一个黑夜的梦,在乏味的现实中能够讲述一则动人的童话——矛盾中的统一是可能的。看得见双色羽的边界鸟、听得见双重的叫喊,这就是“我”作 为“我”这样一个怀抱着多重矛盾体验的诗人的独特禀赋。

实在地踩着身边脚下的地,同时注视远方。从微观的生活琐事说起,却通向宏观的宇宙和永恒。他看似简单的笔触里,有隐秘的幽默、深刻的智慧、浅淡 的愁绪和潜在的命运。他写过这么几句:“世界令人费解。/就让它令人费解!/一切会重现也会被完成。/然而重现是改变。/年代走入年代。/回声与回声混 杂。/如今他的诗已千岁。”这是题为《瑞典诗人肖像》的组诗中的一节。在这桃红柳绿雨纷纷的清明时节,把它算作阿斯彭斯特罗姆的自挽诗,倒也贴切。

(责任编辑:admin)

|