100岁的任溶溶:曾经是小孩 永远懂小孩

http://www.newdu.com 2025/12/21 07:12:03 中国青年报 蒋肖斌 参加讨论

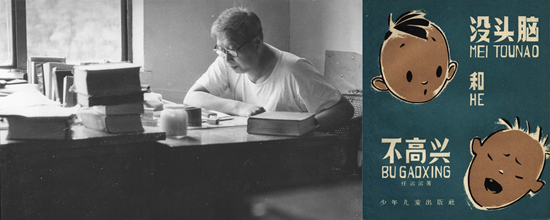

关键词:任溶溶  100岁的任溶溶大概沾染了笔下童话主人公的神秘能力,童心童趣,从未因为年龄增长而消逝。 任溶溶刚刚过了100岁生日。 孩子们可能记不住这个老爷爷的名字,但这不妨碍他们热烈地读着《安徒生童话全集》《彼得·潘》《夏洛的网》《长袜子皮皮》《小熊维尼》……哦对,还有那俩活宝——“没头脑”和“不高兴”。也不知道爬了半个多世纪的楼梯,他俩有没有赶上忘装电梯的225 层的那场戏。 孩子的父母,甚至父母的父母,可能也是读着任溶溶的童话长大的,这么一说,就显得比较沧桑。不不,不要这样,100岁的任溶溶大概沾染了笔下童话主人公的神秘能力,童心童趣,从未因为年龄增长而消逝。 任溶溶1923年出生于上海,在广州念私塾和小学,1938年回到上海,在一家英国人办的初中念书。学校除了国文、中国地理等课程,其他都是英语授课,这为他长大后成为翻译家打下扎实的基本功。1942年,任溶溶考入大夏大学念中文系,但喜欢外语的他,仍在课余跟他的中学同学、著名翻译家草婴学习俄语。 不是每一个作家在起点就深谋远虑,任溶溶说,自己从事儿童文学翻译纯属偶然,从小到大压根儿没想过。只是在1941年,他看了左拉的小说《屠槌》后很感动,将其改编成剧本。他的一个朋友想把剧本拿到圣约翰大学演出,没想到家中着火,剧本也被烧掉了。任溶溶与文学的第一次触电,卒。 1947年,一个在儿童书局办《儿童故事》杂志的大学同学,请任溶溶帮忙翻译。任溶溶答应下来,跑到位于上海外滩的别发印书馆找资料。这是他第一次看到那么多装帧精美的外国童书,其中迪士尼的书更让他爱不释手。 从此,任溶溶开始翻译儿童文学,《小鹿斑比》《小飞象》《彼得和狼》……都译自迪士尼的英文原著。他还自费出版了一套彩色童话书,收录这些作品,这是他的译作处女作,由此用了“任溶溶”的笔名。其实,任溶溶原名任根鎏,后来改为任以奇,而任溶溶也确有其人,是他女儿,他挪来己用。 任溶溶选作品,有一个很简单的标准:经典的外国儿童文学。这些能流传不衰的作品,往往有一个共同特征,就是有趣。当时也有人找他翻译别的作品,但任溶溶只爱儿童文学。 上世纪50年代,任溶溶还翻译了不少儿童诗歌,俄国的叶尔肖夫,苏联的马雅可夫斯基、马尔夏克、楚科夫斯基、米哈尔科夫、巴尔托,意大利的贾尼·罗大里……这些作家的诗歌经由任溶溶的译文,来到中国孩子身边。 1958年11月,《少年文艺》的封面是两个孩子的漫画头像,一个叫“没头脑”,一个叫“不高兴”,作者任溶溶。据说当时编辑催稿如催命,只给了任溶溶两个小时时间。而上班总要拐到南京西路的咖啡馆喝一杯的他,就在喝咖啡的时间里,写下了这个5000字的童话。 这部童话在1962年被上海美术电影制片厂搬上银幕,成为几代人的童年共同记忆。里面有一句经典的“套娃”台词:“你不高兴跟他玩,他可是不高兴你不高兴跟他玩。” 曾有人问任溶溶,为什么要搞儿童文学?他说,因为儿童文学就好像在跟小孩子聊天、讲故事,而自己喜欢随便聊天,也喜欢用大白话创作。任溶溶曾很自信地说:“我是最适合搞儿童文学的。”因为他深知自己的性格——开朗,活泼,几乎没什么事能让他忧心忡忡。 任溶溶也从来不辜负自己,“文革”初期他就被“靠边站”,于是有空自学了意大利语,“文革”后期电台里开始教日语,他又跟着学日语。任溶溶很得意,这两门语言后来都用上了,他从此成为一个能用英、俄、日、意大利等多语种为孩子讲故事的翻译家。 无论身处什么年代,无论是创作还是翻译,无论童话还是诗歌,任溶溶的作品有一个似乎不够深刻伟大的共同点——“令人发笑”。他认为,幽默能让人坦然地面对人生的酸甜苦辣——他自己是这么想这么做的,他的作品中也充满了这样的幽默。 他写《好大一个大剧院》:“好大一个大剧院/它——空空的。/要开场了,/观众来了一个又一个/一个又一个/一个又一个/一个又一个/好大一个大剧院,/一下子,人——满满的。好大一个大剧院/人——满满的。/要散场了,/观众走了一个又一个/一个又一个/一个又一个/一个又一个/好大一个大剧院,/一下子,又是空空的。” 都说诗歌是语言的最高形式,讲究语言的精致与含蓄,但在任溶溶的儿童诗中,我们看不到华丽的辞藻,更像是日常的大白话。作家怎么看大剧院我不知道,但孩子看大剧院的感受,我敢说简直就和这首诗里写的一模一样。 对孩子来说,文学作品有意义的前提是要有意思,如果没意思,恐怕意义也无法深入人心。有的儿童文学作品太想“寓教于乐”,讲故事是为了夹带出“深刻寓意”。任溶溶这样颇有游戏精神的作家,并不太多。 任溶溶有一首诗,是他一次到香港讲学,在一个清晨听到狗叫后写的,诗的题目很直白,就叫《狗叫》:“我对门是一排别墅,/偶然一声狗叫:/欧欧!/猛一下子到处狗叫,/从别墅这头到那头。//难道对门家家养狗?/我忍不住往外瞅瞅。/不,不,/养狗的只有一家,/其他叫的,/是小朋友……” 从《狗叫》中,再强的阅读理解大师,恐怕也解不出什么人生奥义,但小诗如同轻快的素描,勾勒了生活的情趣。 能写出生活情趣的人,一定是热爱生活的,比如,任溶溶热爱美食,是文学圈段位颇高的美食家。只要手头一有点钱,他就和朋友轮流做东去饭馆。点菜总是他来,菜一上桌,看一眼,吃一口,他就知道做得地不地道,可见功力深厚。 2002年,上海译文出版社从延安中路搬到福州路,据说当时80岁的任溶溶做的第一件事,就是把福州路地区的大小餐厅的特色菜肴仔细研究了一遍,并做了实施计划表。在过90岁生日时,任溶溶那段时间最大的兴趣是学韩语,起因还是吃——他在商店里看到卖韩国的点心,想知道上面的韩语都写了啥。 一代一代的孩子在任溶溶的作品中定格童年,然后长大,只有任溶溶稳稳地在那儿迎接着下一代读者,“我跟小孩子没有隔阂,因为他们现在是小孩子,我也曾经是小孩子,他们的心理我晓得”。 孩子的幸福是很简单的,就像任溶溶在《什么叫做幸福》的诗中写的:“碰到我牙,牙,牙,牙疼,疼得我都跳跳蹦蹦,我弟却大吃麻花,嘎蹦嘎蹦,嘻嘻哈哈——我不由得捂住腮帮羡慕:‘唉呀,他是多么幸福!’” 任溶溶的幸福在于,100岁了,孩子依然爱他的书,而他依然能体验到孩子的幸福。 (责任编辑:admin) |