作者简介:蒋寅,中国社会科学院文学研究所研究员。

内容摘要:日本汉学作为西学东渐的转输口岸,对中国文学研究的现代化进程有较大影响。铃木虎雄对中国诗歌和诗论有深入研究,其《中国诗论史》堪称中国文学批评史的雏形,为中国本土古代文学批评史的建构奠定了基础。该书对中国古代诗学的初步梳理,尤其是对清代三大诗学的评价,至今仍具有一定的参考价值。从比较文学的立场看,铃木虎雄对中国古代诗学史的关注,与他关注日本文学也有密切的联系。他的明清诗学史研究体现了他考究日本近代诗学渊源的研究动机。虽然他在这方面的想法并没有在书中展开,但他的学术理路被他的门人辈所继承、发展。

关键词:铃木虎雄、中国诗论史、格调、性灵、神韵

中国文学研究的现代化,与中国文学创作的现代化进程一样,都是在西学东渐的大文化背景下完成的,而中日学术交流又是西学东渐过程中的一个重要环节。近二十年来,西学东渐的影响在近代学术史研究中日益受到关注 ,而作为西学转输口岸的日本汉学的重要性似还未被充分认识。对近代以来中日间的学术交流,甚至还有罗振玉、王国维东渡日本输出国学的幻觉。事实上,罗、王二氏作为中国现代人文学术研究的先驱,在古文字、词曲、戏剧及敦煌学方面的开创性研究,无不是受日本学者的启发。不难理解,日本的现代化进程比中国早启动约三十年,现代大学体制也比中国早建构三十年,日本汉学家比中国学者更早地运用现代学术观念和方法来研究中国文史,相比中国学界自然更具有学术影响力输出的势能。在文学领域,日本学者撰著的敦煌词曲论文、小说史、文学通史和批评史著作,都启发了梁启超、罗振玉、王国维、鲁迅以降的中国学人。如今,日版中国文学史对国内文学史写作的影响已有多位学者探讨 ,而堪称中国文学批评史雏形的铃木虎雄《支那詩論史》,却至今未受到学界关注,这是很令人遗憾的。文学理论和批评史向来就是文学研究中进展相对滞缓的分野,铃木虎雄的工作因此比敦煌词曲研究或其他先发的中国文学研究,更具有开拓意义和重要价值。在今天回顾中国文学研究的现代化进程,让我更深切地感觉到这一点。

一

以绵密扎实著称于世的日本中国文学研究,不是一个孤立的现象,它是悠久的汉学传统与现代大学体制相结合的产物。而铃木虎雄的中国文学理论和批评研究则是这一现代学术形态生成的典型现象。日本汉学自江户以来一直以独宗明七子的古文辞派为主流,轻视清代学术,直到明治间现代大学体制形成后这种局面才得到改变。尤其是京都帝国大学的中国文学研究,自文学系创系教授狩野直喜开始,即本着以中国人的方式来理解汉籍的原则,潜心研究清代学术。狩野直喜毕业于东京帝国大学,师从于岛田重礼。而岛田氏精于三《礼》之学,正是最早将清朝考证学引入日本经学研究的学者。狩野随岛田学习清代考证学,以《清朝的文学与制度》一书奠定了后来京都大学重视清代文学研究的传统。1912年,罗振玉将他的藏书寄存于京都帝国大学图书馆;1929年,东方文化研究院京都研究所又购入陶湘的17939册藏书,使京大成为甲于日本学界的汉籍收藏重镇,拥有了研究清代学术的优越条件。

铃木虎雄(1878-1963),字豹轩,新泻县人。因祖、父两辈均通汉学,开设私塾,自幼受家学熏陶,打下经史基础。后就读于东京府寻常中学、第一高等学校、东京大学文科大学汉学科,经受现代大学教育的培养,具有与胡适、鲁迅辈相近的古今贯通的知识背景。大学毕业后任职于东京新闻社和台湾日日新闻社,又执教于东京师范学校,1904年受聘于京都帝国大学,任文科大学文学科支那哲学文学讲座副教授,直到1938年以教授退休。五十岁时,在深入研究的基础上完成《杜少陵诗集》(国民文库刊行会,1928-1931)译注,风格古雅,至今仍有参考价值。后陆续纂译《白乐天诗解》(弘文堂,1927)、《禹域战乱诗解》(弘文堂,1945)、《陶渊明诗解》(弘文堂,1948)、《陆放翁诗解》(弘文堂,1950-1954)、《玉台新咏集》(岩波书店,1953-1956)、《李长吉歌诗集》(岩波书店,1961),出版《支那文学研究》(弘文堂,1925)、《业间录》(弘文堂,1928)、《赋史大要》(富山房,1936)、《骈文史序说》(京都大学文学部,1961)等著作 ,奠定其一代宗师的地位。

日本老一辈汉学家都有清儒那种博学多能、贯通文史的特点,对中国传统学问有扎实的根基。铃木虎雄也不例外,但他的学术兴趣更偏重于诗歌和诗论,作为京都帝国大学第一代中国文哲专业教授,他从1911年就开设“支那诗论史”课程,到1928-1929年开设“唐宋诗说史”,1930年又开设“宋元诗说史”,中国古典诗学研究可以说贯穿了他整个教学、研究和著述生涯。在长久的研究中,他对中国文论形成了自己的整体看法,认为:

中国文学的历史虽古,其可视为评论的东西却在魏晋以后才产生,至齐梁始隆盛。唐宋金元其势衰落,及明清才又复兴。唐诗赋甚隆,虽有人将它归功于制度的影响。然而我们不可不知的是,文学优劣的标准六朝以来已论究殆尽,唐人诚实地遵奉经六朝以来论究过的文学优劣标准,所以才有那样丰硕的收获。虽然唐时诗说不繁,但不忧其不繁。宋诗之衰或可说是由于诗话多所致,但我们也可以说是由于正确的诗话不兴之故。明清的诸诗说,其所主张皆有相应的根据,堂堂地展开论阵,相持不下。各派的创作乃随其主张的不同而有差异。这种局面可以说是伟观的。

基于这一判断,他认为中国文学评论的重要发展阶段和成就是在六朝与明清之际,因此首先致力于这两段的研究,明治四十四年(1911)七月至翌年二月在《艺文杂志》上发表《论格调、神韵、性灵三诗说》一文,大正八年(1920)一、二月又在同刊发表《周秦汉诸家对于诗的思想》,同年十月至来年三月再发表《魏晋南北朝时代的文学论》,并于大正十三年(1925)汇编为《支那詩論史》一书,由弘文堂书店出版。这是有史以来第一部具有中国文学批评史雏形的古代文论和批评专著,正如高明先生所说,“虽然这部书,对隋、唐、五代、宋、金、元、明的诗论没有详细的叙述,甚至有些竟‘付之阙如’,不算是一部完备的‘中国诗论史’。但是他把中国的诗论整理出一些头绪,却给后来许多写《中国文学批评史》的人开出了一条道路,也奠定了一些基础” 。的确,这三篇通论式的论文,现在看来虽稍显简略,但明显可见有着整体的构想和贯通的思路。尤其是前两章,带有论纲的性质,扼要地勾画出中国上古至中古时期文学理论和批评的发展概况。

第一篇《周汉诸家对于诗的思想》共分七章:(1)尧舜及夏殷时代;(2)周代;(3)孔子对于诗的意见;(4)孔子及孔门诸子谈诗;(5)子夏诗说;(6)诸子的诗说;(7)汉的时代。上古文献有限,铃木虎雄所举述的也都是治文史者熟知的老生常谈,但他将上古至汉的文艺论述整理得有条有理,从批评史研究的角度说仍有其重要意义。他对孔子删诗问题的看法相当通达,而且在归纳孔子论诗之旨的同时,也没忘记评判其影响得失,提到“‘思无邪’经朱子之流的解释,其流弊所在,乃产生了非教训的诗,即不是诗的偏狭诗观。凡是以教育为前提的人,往往容易陷于这种弊窦,而得不到孔子的真意”(p.15)。

第二篇《魏晋南北朝时代的文学论》共分六章:(1)魏的时代——中国文学上的自觉期;(2)晋的时代;(3)宋的时代;(4)齐梁时代;(5)北朝的文学论;(6)结论。在第一章,作者首先提出一个影响深远的论断,即曹魏时代的文学自觉说。作者认为:“自孔子以来至汉末,这期间,文学不能离道而存在。文学的价值仅是由于作为道德思想的鼓吹工具而成立的。但魏以后就不然了。这时文学有它本身的价值思想发生了。所以我说魏是中国文学上的自觉时代。”(p.34)然后他列举曹丕、曹植兄弟的言论,以荦荦千余言论述了曹魏时代文学的两件大事——文学的独立和批评的兴起。这是中国文学批评史上的一个重大命题,他的见解对鲁迅的魏晋“文学自觉”说产生了直接的影响。

关于南朝文论,铃木虎雄的论述虽较为简略,却抓住了重要的问题。论刘宋时代,特别提到当时总集编纂的盛行,举出《隋书•经籍志》所载“赋集九十二卷(谢灵运撰),诗集五十卷(同上),诗集钞十卷(同上),诗英九卷(谢灵运集),回文集十卷(谢灵运撰),七集十卷(谢灵运集),连珠集五卷(谢灵运撰),集林一百八十一卷(宋临川王刘义庆撰),宋侍中张敷颜淑补谢灵运诗集一百卷,颜峻撰诗集四十卷。宋明帝撰杂诗七十九卷,江邃撰杂诗二十卷,宋太子洗马刘和注二晋杂诗二十卷,古今五言诗美文五卷”,这虽属常见史料,但历来学者很少注意,由此显出铃木虎雄不凡的史识。

有关齐梁时代的文论,铃木虎雄除了分析沈约的四声八病说之外,重点谈了文学取舍标准的问题。不仅注意到萧统与萧纲论文学立场的不同,还对比《玉台新咏》和《文选》两个选本,指出“一是专尚绮丽,一是尊崇文质兼备”,“就一般的大势来说,《玉台集》代表时代的风潮,《文选》则多少加入质实以救当时风潮之弊。不过《玉台》的成书是在《文选》之后的”(p.67)。这不能不说是很有见识的论断,当代学者的研究,结论也不外如此。他又注意到,曾为萧纲晋安王记室的钟嵘,对纯文学的承认与萧纲相同;但对谢朓的评价,两人态度却截然相反。萧纲推尊谢朓、沈约诗文为文章的冠冕,而钟嵘却说:“次有轻薄之徒,笑曹、刘为古拙,谓鲍照羲皇上人,谢朓古今独步也。”这也是眼光敏锐的发现,能注意到当时文学批评观念的细微差异和复杂层次。关于齐梁时代的文学趣味,他一共谈了萧统、萧纲、钟嵘、裴子野、萧子显、萧绎六人,归纳出其时有关文章取舍的标准共有轻艳、文质兼用、偏重道德、兴趣、折衷诸端。这已包含了后来周勋初先生《梁代文论三派述要》的基本观点在内 。尤其是他指出钟嵘的“性情”实质上是后世“兴趣”说的源头,说钟嵘“虽仅广泛地说‘性情’而不像后世的人使用‘兴趣’,但他的真意确是重视‘兴趣’的”(p.69),我以为极有见地,即使在今天看来也不失为具有深远历史眼光的判断。

二

列于最后的第三篇《论格调神韵性灵三诗说》却是最先发表的,由此可见铃木虎雄治学由清代学术入手的异于常人的理路。这一篇的篇幅几乎等于前两篇之和,绪言之外共分六章:(1)用语的意义及三说关系之大要;(2)三说发生以前诗说的梗概;(3)论格调说;(4)论神韵说;(5)论性灵说;(6)结论。条理非常清楚,其中包含的真知灼见和大而化之的武断结论都对后来的批评史研究产生深远的影响,至今尚未有过认真的反思。

格调、神韵、性灵三诗说由明代中叶延及清代中叶,为诗家常谈,铃木虎雄举以概括明清诗学的走势,看似寻常,却也有着过人的见识。首先值得注意的是,他没有将今人津津乐道的翁方纲“肌理”说与三说相提并论,显示出对诗学史原生态的尊重。“肌理”之说,无论其内涵与影响都不足以同上三说分庭抗礼,今人将其举为第四大诗说,明显是高估了它的重要性。这是需要专门讨论的问题,在此无法展开。其次,他讨论三大诗说,首先将其作为一个长时段的诗史问题来看待,认为“在中国诗史上,要观察格调神韵性灵等诗说或诗派,须往来于明弘治正德至清康熙乾隆嘉庆之间”(p.97),这一点尤具高屋建瓴的通识。复次,他清醒地意识到自己面临的困难:“因为这三者在中国的诗派中占有很重要的地位,所以自它发生以来至今日,有关它的议论甚多,单独遗憾的是,与问题的故旧相比,各主张尚有不明白的所在。我不揣蒙昧,听取此三派各自所说,以期明白其真相。所怕的是面对向来很少采取说明的态度的中国的诗说,不能捕捉到立说者的原意,而多流于自己的独断的解释。”(p.97)这无疑基于对中国诗学言说方式的深刻认识,也是对研究者自身的主观性及其局限的警惕。类似这样一些根于现代学术观念的意识,随处渗透在书中,保证了作者研究方法的切实可行及显著成效。

我们看到,他在第一章“用语的意义及三说关系之大要”,首先便谨慎地辨析三个概念的细微差别,特别区分普通义和特殊义两个层次来说明其意涵。于格调论的部分,他首先说明:

格调一词,现虽连称,但本来可分为“格”与“调”两种。普通的用法,“格”是骨格、体格的“格”。所谓“骨格”乃指以某种的工夫将一根一根的骨组织起来而成为一定的形体。“骨格”是就其组织之点而得名的,“体格”乃是由于已完成的形体而言的。就诗而言(文亦一样),集若干字以成句,而由于文字组织之为如何,乃产生此句格。又组若干句成一篇,乃产生了一篇之格。这样完成的诗篇,由于个人的不同,而即使个人相同,然由于时间的差别,所产生的格亦不一致。个人的诗格虽多少不同,但若限于一定的时代加以考察,则可发现时代共同的诗格。在某些意义上,有时“格”与所谓“体”无差别地被使用着。(p.99)

在此基础上,他进一步总结道:“‘格’可以说是‘组织的样式’,自外面来看,它所依据的是字音,就内面来看,它依诗意(创作那诗的作者的旨趣)而成立。所以‘格’与‘意’有密切的关系。”(p.100)这就将“格”解释得非常清楚。那么调呢,他接着说:

“调”是“音调”,由文字造成句,则有一句的音调。由句成篇而有一篇的音调。格与调本来是两回事,但一定的诗格必伴随着一定的音调,所以两者有不可分离的关系。汉魏格的诗,必定自己有汉魏的音调,不用说,唐宋格的诗也必定有唐宋的调。(中略)由于这种不可分离的关系,格与调才连称而成为“格调”被使用着。这是格调的普通的意义。(p.100)

就通常意义而言,有诗即有格调,无论其格如何不整,其调如何卑下,都有一种格调。这是一般意义上的“格调”,但诗家标举的往往不是这种“格调”,而是一种特殊的格调,即“在上下数千年间,就特别的时代、特别的人,举出可为标准的格调而加以倡言的”。比如主汉魏,主盛唐,便是认为两者在格调上最值得取法,因而加以标榜的。这就是“格调”的特殊意义。如此解释,向来为学者苦于难以把握的“格调”概念,就变得较为清晰了。

说完了格调再释神韵,他认为“神韵二字依普通的说法是风神余韵的意思”,而诗的神韵则由此引申出来:

风神指人品而言,是与说那人的形貌相对的话语。假使由于一个人的形体举止而那人的人格如游丝般直升的话,那如游丝一般的东西即是风神。但神含有引申的意义,那游丝不会马上消失,柔软如柳糸的长足,如香烟的尾丝袅袅不绝。又现在如扣击有名的钟磬,则那金石的余音,既长且远地拖着尾音嫋嫋不已。这即是韵。或读某种诗时,其趣味隽永不尽,如使风神余韵的人恍惚不定。也就是说,神韵不外是基于人品、音响等产生的语言,而将它应用于诗,指某诗意味的隽永而言。(p.101)

至于应用于诗派名称的神韵,那就像格调的情形一样,意义稍有限制。格调尚近于外部形体,神韵则像是由形体上升的游丝之类,把握起来更加困难。他认为,“就诗派而言,实际上神韵与格调毫无关系,当然互相反对互相阻碍,那是想像得到的,二者的性质本来并非相同的。格调派所揭示的标准格调,虽非全部可生神韵,但欲得神韵,不可不于适当的格调制作诗篇。若毫无选择地,无论如何的格调均加采用,而欲得到所欲得到的神韵,那是不可能的。所以说两派本来在性质上是没有扞格的”(p.102)。

最后阐释性灵,他首先强调“性灵的普通的意义是‘心’,与性情、精神没有大差别”,然而当它被标榜为诗派之名时,则具有“性情灵妙作用”之义,在灵妙一点上被加以某种限定。

如果漠然而称灵妙的话,则格调之适当处便是灵妙,神韵的合宜处也叫灵妙。但性灵派的灵妙是对于前二派的标准未能满足而别称的灵妙。这是由于其派的倡导人所特别持有的灵妙,它并非一般所说的那样。此派与其他二派相对而占有独立的领域,既不近于神韵,亦不同于格调。格调神韵二派有时有一致的所在。而性灵与他们则不然,可以说它是与他们完全相异的。(p.102)

他在此没有具体说明性灵与格调、神韵两派有什么不同,因为他意识到,明清时代三说的兴起,标志着“诗的鉴赏已达到非常精微的程度”。如此精微的诗说,绝非一朝一夕形成的,不从中国诗学的历史发展及各说自身的演变来考察,便难以阐明其独到内涵,因此他先以第二章“三说发生以前诗说的梗概”概括前两篇的大义,并增加了唐宋元明历代诗学的发展,尤其是对宋元到明李东阳之间的诗学源流做了一番梳理,特别提到李东阳对古诗声调的意识,这是非常有眼光的。这段概述稍稍弥补了诗论史中间一段的空缺,也顺理成章地拉开了格调论兴起的序幕。

三

第三章“论格调说”,首先指出“格调不过是普通的用语,所以有关诗重格调之说,并不特别耸耳动听。然而标榜格调说之所以能惊倒一世,乃是由于其说之非常高尚,与其时代差不多忘记了格调之故”。这无疑是很有见地的见解,也是很启发人、很有趣的论断。从严羽到李攀龙,尽管其独宗盛唐的狭隘观念不免为人所质疑,但崇尚第一义、取法乎上的宗旨终究是无可非议的,所以他们坚持自己的主张都有一种义无反顾的勇气:“议论要高尚,旗帜要鲜明,流俗之是否追踪我都不必加以闻问。李何倡格调的心情大致是如此的吧?”(p.117)这孤高的追求,最终非但没有让他们陷于孤立,反而举世风靡,引来无数的追随者。铃木虎雄认为,这与“格调”概念广泛的包容性有关。

于是,在引述李何、王李的说法后,他用“对格调说的臆解”一节,将格调说作了更具体的归纳:“所谓‘格’与所谓‘体’相等,含有广大的意义。然而大略地说,‘格’有广狭二义。由内外两面来看,‘格’的内面是‘诗意’,外面是‘诗组织法’(构造),这‘诗的组织法’即狭义的‘格’。”由于格总是在特定的诗学语境中被使用和具体把握的,他接着又说明:“‘格’的部分含有诗的形式上的(p.117)要素,例如各时代文法上、修辞上的习惯规则等。‘调’的部分含有由一字的音调至由全体的关系所生的音调。将这与诗体相应而以汉魏盛唐或初唐为标准,向其善者进行,这是李何格调说的精神,而李王更进一层地祖述之。”(p.134-136)这样便多层次地、更立体地揭示了格调的内涵。

基于上述考察结果,他将格调说的主张概括为四点:(1)格调说要求意与格调相应;(2)格调说要先正格调以及于意;(3)格调说贵质实斥浮华;(4)格调说贵气力斥靡弱。这一概括虽然妥当,但还是众所周知的内容,铃木虎雄的独到之处是接着又论述了“得格调的方法”。他说格调的方法,古体与近体多少有些差异:古诗的格调(异于古诗平仄论)一言难尽,要有力、有品位且不失奥雅之趣,而近体则有径可寻:

中国的诗句,概言之,若以名词、动词、以及形容词(所谓实字)组织成句,则其调雄健。若使用其他的品词(所谓虚字),则可得流动之妙。但若实字失之过多,则近平板堆垛。虚字失之过多,则陷轻佻靡弱。将实字与虚字加以适当的应用,则可成上乘的诗篇诗句。格调派的句法,大概倾向于实字。(p.138)

这不能不说是深得中国传统诗学精髓的内行见解。正因为对中国诗学有着深厚的涵养,铃木虎雄论诗绝不是从理论到理论,而是随时联系创作来说明。他举出杜甫若干诗句与盛唐诗人的名句作比较,说同为名句,各派的评价却未必一致。“盖因格调派主雄浑、高华,神韵派主平淡、超诣之故。其主要的差别,在格调派是主张力的表现,神韵派则不贵力的表现。主性灵的人恐不能了解这等诗句的佳处吧?”(p.140)而且他还设想,“在考查格调说的同时,对于倡导斯说的人们的作品加以察验,以见他们对于自己的议论能实现到何等的程度,那是很有趣的事”(p.141)。他显然已意识到,要理清类似格调这样的观念的内涵,仅靠梳理历史上的议论是不够的,还须辅之以持论者创作实践的研究。这无疑是具有方法论意义的思想,在当时应该说是很有前瞻性的,然而要付之实践却也并非轻而易举的事,甚至到今天的研究也没能做到,这是题外话。

神韵比起格调来,情况略有不同。铃木虎雄引述王渔洋若干诗论,认为都是比喻性话语,难免架空,为此他着重以诗例来透视其观念,得出这样的结论:“依渔洋的见解,诗主兴趣(彼又谓之‘兴会’,对学问而言又谓之‘性情’),神韵即达到兴趣的境界”(p.150),“诗兴或者与画趣一致。渔洋喜近画趣之句,而其诗实得画趣”(p.150)。这就是说,神韵即寓于兴趣和画趣之中。他断言王渔洋举为例证的古今诗作并不足以说明他的理论,因而更据王渔洋自己的创作来说明神韵的实质。首先,他认为“在内容相等的情形下,诗趣的高妙与文字的数量成反比。所以诗句的短比散文的长更富诗意。诗中亦四言比五言奥妙,五言比七言奥妙。”(p.155)因而他断言:“渔洋盖由五言冲淡的诗见出神韵,然后试用于七言。如将五绝的趣味移于七律。故读他的作品时,读七律犹有读七绝之感(这点是渔洋诗的善处。古体而有近体的趣味乃是其作诗的弊处)”(p.155)。由此他进一步指出,“由趣味上来说,七律可及七绝的趣味,确是由渔洋的苦心而发达起来的”。这诚然不失为大胆而又见解独到的论断,但是否符合渔洋七律写作的实际,则还有待考究证实。

在“神韵说的臆解”一节,铃木虎雄首先针对翁方纲混同格调和神韵的错误,将神韵说的特质归纳为:(1)心理状态要平静;(2)外界的境遇要广而且远;(3)物象虽不排斥其分明者,然于其稍茫昧处较适。(4)关于时节,则春或秋,而春不如秋,夏不如冬好,昼不如夜,晴不如雨,暖不如寒,一日之中,日炎不如朝暮。(5)贵一切程度不高的。一切可明白认得的东西,小贵于大,与其秾厚宁贵淡泊。就诸事而言是消极的。(6)忌猛烈的活动表现,最好是温和的,即使有活动也以差不多如静止为重。(7)清远。清似乎是指物象的分明,以及诗思的高洁。远是物理的,距离之远。所谓“沈冥之境”、“茫昧之境”,都有远的感觉。“隽永超诣”也是远,远大概占了神韵的大部分。(8)不即不离,这是渔洋借佛典形容诗境之辞。既不拘泥物象,也不拘泥心意,如游于物心契合、主客相触的中间,这就叫做不即不离。他进而认为“渔洋由王裴等的五言诗悟其诗境而推及于七言。以此境谈王裴等则得之,至于渔洋自己的五言诗,恐怕未达其境吧?至于七言,渔洋的作品能发挥此境。渔洋之所以为渔洋盖在此”(p.166)。这番剖析将神韵说的意蕴揭示得周全而又直观,其结论与我对渔洋神韵学说的理解接近 ,足见他对王渔洋神韵说及其创作实践的关系,是下了很深功夫探究的,在一个世纪前就达到如此精深的境地,实在令人钦佩。

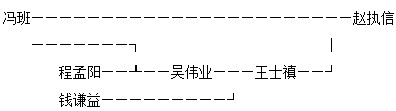

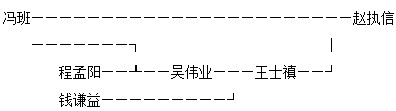

针对有人因渔洋注重古诗声调而将他归于格调派的观点,铃木虎雄指出:“渔洋非因谈古诗的声调而成为格调派,而是由于推重格调说,故作为格调的一部分而触及古诗的声调。若以诗派来看,倡古诗声调的并不是格调派,却是其反对派。渔洋由于思想上跨有两派,故传古诗的声调。”(p.166)这也是很有见地的论断,而且触及古诗声调说这很少为人注意的问题。根据通常的说法,他列出了古诗声调传承的谱系:

后文在论性灵派诗学时,因谈到袁枚对声调派的批评,也顺便对古诗声调的一些规则作了颇为详细的说明。这个问题自近代以来一直无人研究,直到三十年代丘琼荪《诗赋词曲概论》(中华书局,1934)、洪为法《古诗论》(商务印书馆,1937)才有所涉及,迄王力先生《汉语诗律学》而集其大成。铃木虎雄的论述虽还粗浅,在学术史上却有着弥补缺失的意义,是现代诗学研究中不可忽略的一环。

四

对于《中国诗论史》这样的系列研究来说,具备丰富的诗学史知识固然重要,但更重要的还是要具备史识。其实史识也就是对历史的通达认识,它仍基于丰富的历史知识。铃木虎雄所以能将纷繁的清代诗学史作出清晰的梳理,就在于他确实拥有丰富的知识。

明清之际诗学的消长,是个头绪纷复的问题,但在铃木虎雄的笔下,每能以简洁的文字举重若轻地完成很宏观的叙述。比如,“至于明末,陷于诸家混战的局面。然大体有学识的人多左袒李何之说而避其流弊。无学识而爱新奇的人多赴袁钟。就在这种状态下进入清朝”(p.142),“清初诗坛承明末混战的局面。格调派、宋元派、温李西昆派、钟谭三袁派等纷然杂陈。这状态持续至康熙时代。钱谦益、吴伟业、宋琬、施闰章等乃其较著者”(p.143),“然而上结束明诗下开雍正以后清诗的局面的是王士禛”(p.143)。这里对王渔洋与山东诗学地位的估量是很正确而有见识的,近一个世纪过去,我们对清代诗学史的大判断依然如此。

具体到三大诗说的得失,他的判断现在看来也是很准确的。比如关于王渔洋的创作,他说“一有天才,二有家学,三有乡土渊源,四有师友关系。天性鲁钝,则不能有什么作为。渔洋既有天才而培殖之,再以家学扩充之,以作学问,难怪他能有大成”(p.143-144),颇能要言不烦地揭示王渔洋诗学的深厚根基及其集大成意义。

通览全书,可以看出作者对三大诗说的论述,着眼点是很不相同的。格调派注重分析其学说本身,神韵说注重由其批评来把握艺术精神,而性灵说因其本身并没有什么新的理论,便注重它与其他诗学的关系。在格调派主导风气之际登上诗坛的袁枚,不仅要推倒格调派树立的规范,还要悉数破除传统诗学的准则。这就使他的诗学整体上给人一种否定一切诗派的印象。铃木虎雄敏锐地注意到这一点,专立“随园对诸派的攻击”一节,论述袁枚“对于其他传承诸派皆加以排斥”的情形,他列举出袁枚所攻击的敌派有格调派、神韵派、温和格调派、典故派、声调派,顺便提到的还有矢口派(p.178-189),甚为可观。首当其冲的则是格调派。《随园诗话》卷十六云:“自格律严而境界狭矣,议论多而性情漓矣。”格调在格调派那里并不是中性词,而是特指某一种格调,但袁枚却将它变换为普遍意义上的格调。《瓯北集序》写道:“或惜云崧诗虽工而不合唐格,余尤谓不然,夫诗宁有定格耶?国风之格不同于雅颂,皋禹之歌不同于《三百篇》,汉魏六朝诗不同于三唐,谈格者将奚从?善哉杨诚斋之言曰:格调是空架子,拙人最易藉口。周栎园之言曰:吾以何李格调非世所不能悦也,但多一分格调者必损一分性情,故不为。”铃木虎雄指出:“‘国风之格不同于雅颂’、‘汉魏六朝诗不同于三唐’等话的反面,则是国风雅颂各有其格,汉魏六朝三唐亦各有其格。‘无定格’、‘谈格者将奚从’,则往往承认由时代的不同有不同的格。这种话对格调派可谓无关痛痒。随园以此敷衍‘有工拙而无古今’之说,反误而露出破绽。‘多一分格调则损一分性情’才是他主旨所在。”(p.179)可谓一语中的,鞭辟入里。

关于袁枚对神韵说的批评,他认为“大体随园之言仅止于渔洋的能力、制作,神韵说应用的场合的适与不适,并未论及神韵说之非。又即使有认为神韵说不当之意,亦无认为神韵说不当的充分的理由”(p.181)。而关于袁枚对格调说的批评,则断言“随园的攻击格调派,只是空洞地言其不足取。何况他的空洞的论说,仅止于说倡格调诸家的作品都是模拟,都笨拙。并非以‘格调说无价值’的论证去动摇格调说的根据。故对于格调派来说,仅有‘闻犬远吠’之感”(p.193)。这都是很精当的判断。

最后,他将性灵说的要点概括为:(1)贵清新,避陈腐;(2)贵轻妙嫌庄重;(3)贵机巧不爱典雅;(4)贵意匠重自我发挥;(5)诗境贵取于卑近的眼前;(6)与自然风景相较,贵于咏人事;(7)与其咏风景,宁贵咏人情;(8)人情之中尤爱所谓“俗物”,甚至走向本能主义;(9)内容较形式为贵;(10)有时背戾道德;(11)好用虚字。从用字的特点来看,如果说格调派是实字派,神韵派是叠字派,那么性灵派就是虚字派,非常善用虚字。因为虚字的运用最便于卖弄才华的锋锐(p.205-208)。关于第八点,他具体指出袁枚甚至“不厌浮薄卑亵,反而认为它是性灵的发挥,‘清脆’、‘芬芳悱恻’等,广义上虽可说是性情,但主要却是就情这部分而言的。同样是情,格调派贵诚实,神韵派贵兴趣,都与性灵派所重不同”。关于第十点,他又就与道德的关系指出,“格调派不是以道德为理,而是贵发乎情;神韵派与道德没交涉,性灵派则敢于背戾道德,而恣其文字上的游戏”。这样的比较偶或失之生硬,但仍不能不说是抓住要害的精到论断。对于性灵派,他最终的评价是:“任才的诗往往予读者反省的余地。给予反省的余地则予人批评的藉口,使读之而批评之。故只可玩弄手法,不能感动人。”(p.208)如此细致的概括和剖析,从作者的角度说还有什么遗憾呢?

五

就个人趣味而言,铃木虎雄是倾向于格调派的。在全书的结尾,他曾坦陈自己的立场:“就诗来说,概括地,我最信任格调说。神韵、性灵不过可取其某一部分特异之点加以标出罢了。至于其诗趣到达的高低程度,就现在来看,依然要延格调、神韵二派入上座。”(p.213)但作为诗学史研究者,他的博学和史识最终还是表现为对清代三大诗学的公正评价。

总体上他的最终评价是“三说各有长短得失”,而具体说来则一语中的,精彩迭出:

首先,就格调派来说,他们有关诗的主张,于内面求正意,主诚实。于外面主不失其体格,调整其音调,见解可谓至当。又其主张力的发挥,亦可谓一大特色。神韵说以兴趣为根据,但其所说的兴趣较我们普通所说的兴趣范围要狭小些。又特别有喜与画趣一致之风。在诗境上公然标出这样有独立性的领域,可以说是该说的显著的特点。至于性灵说,以吾人才智为本,离开一切的束缚,而趋于清新轻妙,是非常大胆而有活气的诗说。(p.209-210)

继而他又进一步指出三说各有弊端,“当其说开始创立的时候,正如宗教的门派一样,皆有相当的道理。然而等到行于实际时,就暴露出意外的短处来”。为何这么说呢?“格调说既倡主诚实,守格律,则往往拘泥于道德之说,或执着于过去某时代的诗格,丝毫不能运用自己的性情。虽说整音调,然又不能解其真意,徒以一种怒号跳梁的声调行之”(p.210)。而神韵呢,作为诗之一格自有可取之处,但宜于短篇不宜于长篇,即便是倡导者王士禛本人,也是短篇出色,长篇则“莫不生出无气力而章法不完整的状态”。这不是神韵本身的弊病,而是奉行者误用其说的结果。至于性灵说,“所倡贵机智、意匠,斥陈腐,脱形式,皆至善。然而考其实际,不无立说者其人为抗时弊,而采取此等策略,设为这种论说的嫌疑。即有择格调派所不说、神韵派所不取而于二派所未说及的其余部分求取自己的理论根据的痕迹”(p.212)。直到今天,我们也不能不承认,这些批评都是入木三分、深中其弊的。

但问题是,当他在前述参照比较的基础上,进一步将三派的得失归纳为若干更精炼的表述,就不可避免地面临着一种简单化的危险。比如说格调说是充满意志力的、热情的,以不失诚实为主;神韵说是情绪化的,以平静淡泊为主;性灵说是智性的,以清新机巧为主。一主体格,一主兴趣,一主意匠。一是实字派,一是叠字派,一是虚字派。雄浑、高华、悲壮、浏亮等形容词被冠于格调派之诗,冲淡、清远、超诣、隽永等应冠于神韵派之诗,而轻妙、机活等应赋予性灵派之诗(p.213)。这些论断不能说没有触及各派的本质特征,但终究让人觉得因追求戏剧性的对照而过于简单化。问题的实质在于,本来是诗学问题,现在被美学化了,这就导致复杂的历史内容被过滤而使问题趋于简单化和纯粹化。比如他对性灵说的认识就是个很典型的例子,袁枚崇尚自我表现的诗学主张被单纯理解为求异即在格调和神韵的间隙寻找立足点的结果。这恐怕是将问题简单化了,也是没什么说服力的。元好问《陶然集诗序》即已指出:“故文字以来,《诗》为难;魏、晋以来,复古为难;唐以来,合规矩准绳尤难。夫因事以陈辞,辞不迫切而意独至,初不为难,后世以不得不难为难耳! ”不同时代的诗人,所面对的诗歌传统是如此不同,所面临的诗学语境也从而各异,他们所选择的艺术道路决不是简单的与前人立异一语就可以解释的。

铃木虎雄的诗史评价,还有一点可议的是,他虽是现代大学教育体制养成的学者,但观念方面却还不能脱尽旧式士大夫习气。比如论性灵诗学而及王彦泓的艳诗,就认为:“盖情歌、艳诗,非可一概排斥之,非可一概耽淫之。必就其实例,看其情的诚实程度,表现的形式如何?然后才可决定其文学价值。有时在道德风教上看来不足为训的作品,而在文学上甚有其价值,这种情形古今东西不少其例。一般来说,似乎沈德潜之见为不及,袁枚之见为过之。就王次回的诗来说,我宁赞同沈叟的话。”(p.184-185)又说:“我常见他所说性情诗说的诗例,他所说的性情与一般所想的性情异,他所说的性情颇受限制,颇着颜色,疑是近于‘妓女嫖客’的‘性情’。”(p.192)这在今天看来未免过于迂腐,不脱道学气。

另外,铃木虎雄虽称渊博,但书中仍有一二疏误之处。如第166页称赵执信为王渔洋女婿,第173页称袁宏道弟子修,都不确,应作甥女婿、弟小修。

六

站在比较文学的立场来看外国文学研究,我们常会看到,研究者对外国文学问题的关注,很少出于单纯的学术兴趣,背后往往有着对本土文学的思考。铃木虎雄对明清诗学史的关注正是如此,其背后还有着注视日本文学的另一只眼。

在《陆放翁诗解序》中,铃木虎雄写道:“不去理解其他国家的文学,就无法将其长处植入自己国家的文学中。我国是支那大陆的近邻,而全然不知其文学的长处,那不是愚蠢之极吗?”正像高津孝所指出的,“铃木已经意识到,中国古典文学已经不单是日本知识分子的文化背景,而属于外国文学的范畴,是一种逐步丧失的‘知识’。” 因此,铃木虎雄的中国文学批评史研究严格地说是一个在比较文学的语境中萌生的问题。因为他注意到“这些诗说诗派不但盛行于中国本土,且渐渐传入日本,直至今日其消长的迹象尚未断绝,或且将来亦如此也说不定”,这使他的明清诗学史研究在某种意义上也就是考究日本近代诗学的渊源。果然,第三篇在论袁枚与性灵派的关系时,他提到“日本的徂徕及其门下崇奉王李。崇奉袁宏道的则有山本北山及其门下。北山尝说:‘清新性灵四字是诗道的命脉。若不模拟剽窃,必清新性灵。非清新性灵,即模拟剽窃,故以于鳞(李攀龙)中郎(袁宏道)为分诗道的一大鸿沟。’(《作诗志殻》坤卷)”(p.174)当然,他在这方面的想法并未在书中展开,《中国诗论史》的体例也不适宜过多地讨论日本诗学问题,但这一学术理路被门人辈所继承发展。

首先是青木正儿(1887-1964)以《支那文學思想史》(岩波书店,1943)继续拓展《中国诗论史》未及的批评史疆域,均衡地补充了各个时代的文学思想,还在外编收录音乐、绘画等艺术思想概说,成为铃木之后最重要的中国文学批评史著作。此后出版的《清代文學評論史》(岩波书店,1950),更以史料的富赡和见识的卓著将清代文学批评史研究推向一个新的高度。至于清代诗学对日本江户以来诗学的影响,则由另一个弟子松下忠(1908-1994)沿着老师开辟的学术道路继续探索,最终以《江户時代の詩風詩論;明、清の詩論とその攝取》(明治书院,1969)、《明、清の三詩說》(明治书院,1978)二书完成了格调、神韵、性灵三说从中国本土兴起到日本诗界接受的通盘研究 。

学术史上某些著作的意义及命运是很奇特的,一个日本学者撰写的中国诗论史,首先不是在本国而是在中国产生了影响。《支那詩論史》1925年由弘文堂出版后,马上就被孙俍工翻译,题作《中国古代文艺论史》,由北新书局于1928年8月付印,1929年1月发行。但此前出版的陈钟凡《中国文学批评史》(中华书局,1927)已将《支那诗论史》列为参考书;其中论神韵的一节还为张寿林译出,以《论神韵》为题,发表在《晨报副刊》1928年5月21至26日 ,足见此书出版不久便为中国学界所知并甚为重视。后来台湾学者洪顺隆在东京大学留学期间,再度将此书译成中文,由台湾商务印书馆于1972年版行。译者自序和高明、成惕轩两序都说此书不曾被译成中文,不禁让人感叹民国学术史已被淡忘,台湾学者甚至都有点隔膜了。难道《中国诗论史》的影响真的只限于民国年间么?绝非如此。它对明清诗学大势的概观及价值判断实际上已深深地渗透到中国学界对明清诗学的历史认知中,无形中左右了中国学界的批评史建构和叙述。

就批评史著作而言,一部开创性的批评史著作,最重要的意义不在于它第一次整理了有关知识,而在于它构筑了批评史认知的框架,将纷繁的史实梳理出一条清晰的线索。《中国诗论史》的意义正在于此,它用格调、神韵、性灵三家诗说支撑起明清诗学史的骨干,使丁福保《清诗话》中展现的清代诗学呈现为一个有序可寻的发展过程,其学术史意义无疑是巨大的。事实上,铃木虎雄的论断作为先行研究,也强烈地影响到中国本土的批评史研究。浏览国内出版的几种早期的文学批评史,我们很容易看出,铃木虎雄对明清文学批评史的开拓、建构及某种程度的武断色彩,全都深刻地影响了中国学界的历史认知。其具体表现为,在批评史论述中形成一种线性思维,忽视不同诗学流派间的继承和影响关系,而只注意其代兴和更替;在历史评价上则流行一种平面化的思维,注重强调不同诗派的对比与歧异,以构筑一个富于戏剧性的历史图景为主要诉求。于是诗学上许多独特的人物,往往被强派到某个流派中,而不顾及他们诗学固有的倾向。在这方面,郭绍虞先生的《中国文学批评史》是一个比较典型的例子,在铃木虎雄学说的影响下,他明显表现出欲以格调、性灵、神韵三派统摄明清诗学思潮的倾向,将王夫之归于神韵派,叶燮归于格调派,而赵执信又归于性灵派,都不免有点方枘圆凿。此种倾向直到今天仍在有关明清两代文学批评史的宏观论述中一再出现,从而使我们对铃木虎雄《中国诗论史》的检讨有了超乎单纯学术史研究的特殊必要。

责任编辑:张雨楠

(责任编辑:admin)

|