儿童文学作家、翻译家任溶溶

任老是一位文化智者,或者说是一位文化老人,但他又是一个顽童,一个超级顽童。一方面,他大智若愚,洞若观火,宠辱不惊,笑看风云;一方面,他又透明单纯,无拘无束,爱玩好玩,天真率性。

第三届上海国际童书展期间,我如约去上海泰兴路探望九十三岁高龄的任溶溶先生。任老近来身体欠佳,一直住在医院,刚获医生允许回家调养。任老住院期间,我一直与荣康、荣炼保持着联络,知道任老身体渐趋安顺平稳,我们都很高兴。一日,荣康来电话曰,父亲知道国际童书展期间我会来上海,想见见我,问我有无时间。探望任老本来就是我一直很期盼的事,没有主动提及,主要是怕打扰老人家静心调养,现在老人家主动召见我,正遂我愿呢。

荣康引我进到一楼任老起居室兼工作室,任老正在伏案写东西。这座房屋我来过多次,很熟悉。卧榻前是一张方桌,方桌两侧是依墙而立的两排书柜,任老就坐在两排书柜中间的方桌前写作。房屋是1942年任老上大学那年任老的父亲购置的,任老一家在这里已居住了七十多年了。我每次来这里,都得益多多,收获满满。见我进屋,老人家抬了抬手示意我入座,并让荣炼取下他脸上戴着的呼吸器。取下呼吸器后,任老说的第一句话还真让我有些始料未及,他说:孙悟空来见猪八戒了,哈哈哈……

与任老认识差不多三十年了,他常挂嘴边的“口头禅”就是哈哈哈,无论面对面聊天,还是电话里说话,时不时就会来句哈哈哈。不过,孙悟空和猪八戒一说倒是头一回言及。再一想,可不是吗,我姓孙,属猴,任老呼我孙悟空,而他呢,属猪,现在整天戴着长长嘴巴的呼吸器,任老就自嘲为猪八戒。任老的即兴发挥实在出乎意料。我知道,任老向来风趣幽默,通达乐观,便也跟着任老哈哈哈了起来。

任老跟我谈了自己的身体状况和近来的写作。我们还专门讨论了这套散文的丛书名称,总册数规模和每册大致的内容分类。末了,任老说,还有一个序言,这个序言自己不写了,他朝我看看,还是你来写。我知道你又要推辞了,就这么定了,不变了,你看好不好?

一直以来,任老都很关心、帮助、拂照我,也总是放心和信任我,既然任老发话了,那我也没什么好说了,努力完成任老吩咐就是。

任老创作和翻译齐头并进,硕果累累。创作方面以童话和童诗享誉文坛,影响了几代中国读者的成长。但同时,他还创作了大量的散文,尤其是近十来年,他把大量的时间投入到了散文的写作之中。其散文,后来居上,业已成为了他创作中与童话、童诗并列的另一重要门类。

他的散文辨识度很高,任氏风格鲜明。简洁,干净,明快,不拖泥带水,不冗长啰嗦,不矫情,不无病呻吟,有话则长,无话则短。性情宕开,适时打住,自然天成。熟悉任老的人都知道,他平时说话,就是这个样子。他的散文不过是把口中想说的话用笔如实记述下来而已。说我想说,写我想写。

乍看上去,他的散文似乎不那么有文采,不那么讲究技巧。其实,这是一种大智大拙,是一种绚烂之后的平实,是一种没有技巧的技巧。这样的叙述应对的是非刻意化阅读,而这样的阅读效果,恰恰是作者有意为之的。我们只要看看他的翻译作品,看看他的童话作品,看看他的童诗作品,就明白其中的原因了。为什么他的翻译作品在译界独树一帜,深得读者喜爱,除了遵从信雅达,是不是还得益于他独有的翻译语言?为什么他的童话童诗让读者欲罢不能,除了精彩的内容,是不是还有他魅力难敌的叙述语言?他的文风是一脉相承的。当然,相对而言,他的散文显得更为平实。口语化,大白话,自然语言状态,是任溶溶一以贯之的美学追求。强调作品让人看得懂,看得明白,看后又不觉乏味,并为之着迷,这实在不是件容易的事,这是需要经年累月的写作修炼的。

任老是一位文化智者,或者说是一位文化老人,但他又是一个顽童,一个超级顽童。一方面,他大智若愚,洞若观火,宠辱不惊,笑看风云;一方面,他又透明单纯,无拘无束,爱玩好玩,天真率性。当这两种属性奇妙地融为一体的时候,散文的奇妙性,散文这种最贴近自我的文体的奇妙性,也就在所难免了。这也可以说是任老散文最为独特的地方。

在《想到的一点往事》一文中,任老谈及历史的演进过程。从学韩文想到韩文、日文单词星期一到星期日的规律性;回忆了“他”字的演变,八十多年前“他”读“ta”,“她”却要读“yi”(大概是以这字代表“伊”),“它”读“to”;回忆了标点符号从无到有;回忆了小时候写信,给父母开头总是“父母亲大人膝下敬禀者”、结局则是“敬请福安”“男××叩禀”;回忆了注音符号为拼音取代等。但我尤其感兴趣的是作品的结尾:“我今年九十,感到我这一辈子过得很有意思,前面几十年正处在变革时期,我亲历其境,太好玩了!”时代巨变让文化老人们感慨在所难免。但最后打住在“太好玩了!”恐怕也只有像任老这样天生的老顽童才可能吧。而也正是因为有这样的顽童心态,他的散文才磁石般吸引住了成人读者和儿童读者。

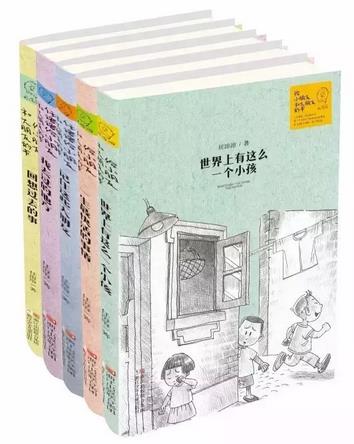

任溶溶五卷本散文《给小朋友和大朋友的书》

每个人都会遭遇生离死别等沉重的现实问题,但每个人有每个人的应对方式。通常,作者处理此类沉重话题,总免不了忧伤和悲痛。但任老的处理不同,他有自己的方式,在他笔下,我们看到的往往是明亮光泽和轻松愉悦。其实,这是一种有意识的选择,因为在他看来,人生背负的沉重太多太多,唯其太多沉重才更需要一种常驻心头的明亮光泽和轻松愉悦。正如他在《老人言》一文中所说:“作为老人,我只希望电视多播些喜剧和大团圆的戏,更希望现实生活中开心的事也多些多些再多些。”

他怀念鲁兵,并不怎么涉及悲伤。他和鲁兵曾经是一个单位的同事,他们一起做过很多事,其中有件事很特别,就是陪鲁兵喝酒。任老虽然自己不喝酒,但年轻时常陪父亲喝酒,练就了陪酒功夫。他们相约上馆子,鲁兵喝自己的酒,任老吃自己的菜,各司其职,各乐其乐。他又说鲁兵旧学功底好,写旧体诗,与叶圣陶前辈唱和,可鲁兵大学念的是外语系;而自己呢,不擅长写旧体诗,搞的是外文翻译,却偏偏念的是中国文学系。两个人完全“弄颠倒了”。

草婴是任老中学同学,两人后来都成了翻译名家,而且他们还是译文社的同事,两人的友谊和交往长达八十年之久,草婴过世,对任老来说意味着什么是不言而喻的。他回忆了与草婴的交往,写了两人1938年的初识,写了草婴学习俄语、翻译俄国作品,写了草婴与地下党接触,但让人印象最深的是写草婴的吃。草婴知道任老爱吃,任老则认为草婴对吃没多大兴趣。一次草婴夫人买来大乌参,问任老如何烧,任老随口说应该炖很久,结果炖过了头,大乌参炖成了羹,他们只能吃“羹”,任老说,好在“反正草婴吃菜没有什么表情”。“没有什么表情”实在够绝。可是一次在宾馆吃饭,却让任老大吃一惊。一条大鲥鱼上桌了,任老怕刺不爱吃鱼,没想到“草婴顿时神情大变,兴致高昂,完全是食神样子,平时十分严肃的他,这时那种饕餮的样子我还是第一次看到。我一筷子也没有碰这盘鲥鱼,他却吃得眉飞色舞”。从“没有什么表情”到“神情大变,兴致高昂”、“食神”、“饕餮”、“眉飞色舞”,实在让人忍俊不禁。从中,我们也不难看出任老的记叙点和关注点。

任老对人生看得很开,不纠结,不为难自己,随遇而安,通达乐观。

在《老人的记性》中,任老说:“人老了,记忆力不好了,这是没办法的事。”他说记忆力不好,那就找“觉得好玩”的事做,读旧诗词、听古典音乐、听京戏,但这些也遇到麻烦。比如听京戏,现在连哼哼也不行了:“老是忘词,忘词想词,反而更睡不着。可是白天哼哼,忘词就看《大戏考》,把忘掉的句子找回来,再反复哼,这样‘老友见面’,同样是很开心的。这就是我如今的记性。”面对记忆力衰退,十分坦然,而且一如既往风趣、幽默和乐观。

看得开,想得开,想得明白。这是一种境界。

不久前,荣炼来电话谈及序言事,说老爷子问两篇序言进度如何,他一愣,嗯,当初不是说好了请建江写一篇序言吗?老爷子说,是啊是啊,不过我现在想,还是写两篇比较好,一篇写给小读者看,一篇写给大读者看。哈,原来如此。老爷子又有新想法了。

不过,说实话,任老的这个新想法倒也蛮符合实际情况,毕竟,这些散文很特别,儿童读者可以阅读,成人读者同样可以阅读。所以,就有了现在的两篇序言。

谢谢任老信任。

(本文系任溶溶五卷本散文《给小朋友和大朋友的书》序言,浙江少年儿童出版社2017年5月版,原载于《文学报》。)

(责任编辑:admin)

|