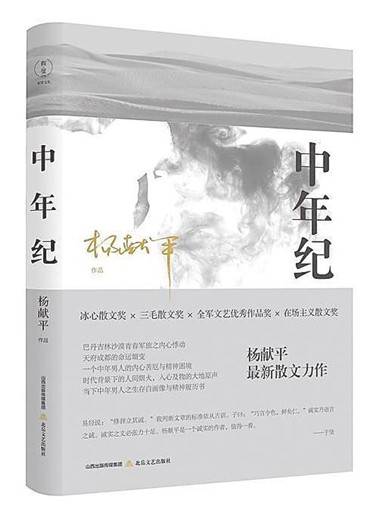

《中年纪》,杨献平 著,北岳文艺出版社2021年12月 2015年,人生突遭变故之后,无意之中,我竟然罹患了抑郁症。很多次独自走到大街上,濒死感突然袭来,幸亏成都医院很多。每次都如丧家之犬跑到急诊室,一番检查,身体没有什么大的问题,可就是觉得严重不适,不得已一个人先后三次住院。其中一次,我浑身缠着各种机器的接线躺在病床上,眼泪怎么也止不住。 出院之后,依旧浑身不适。时常心悸、意识恍惚、无端地疼痛、紧张得心跳超过140次/分钟,我不断使劲掐虎口和人中穴、搓手背。那种濒死的恐慌,生无可恋的沮丧和挫败感,使我体验到了“哀莫大于心死”。随后到成都医学院附属医院就诊,吃中药,很久没有改善。直到在华西医院住院半个月,方才有所缓解。至此,我才明白,人生于世,万物万事之间的关系实质是,所得即所失,所失即所得。在此之前,我哪里知道人生无常的常态性和深切含义,当然也不知道“持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守。”等基本道理。罹患疾病之后,我豁然开朗,也适才放松下来,不再纠结于往事。往事者,亡也。已经丢失的,说明它们应当丢失,离去的,一定是必然离去的。再锥心痛苦与刻意怀想,徒然自我消耗。 罹患抑郁症的特殊经历,对我的心灵和精神,乃至所谓的文学创作,是有一些补益作用的。在此之前,我写东西,多数是向外的,即,写外物外事,他者他状的多,而没有真正地深入到自己的内心或者“内宇宙”。抑郁症期间,因为身体原因,我写得极少,并且,对于自己的遭遇,也采取了某种遮掩的态度。 这本书中的绝大多数文章,便是2016年到2020年的某种特殊记录。至此我才真正地明白,人到中年,是最经不起折腾的,诸般脆弱,万般无奈。一丝风吹草动,涟漪裂纹,都是致命的。我在写这些文章的时候,其中一个最深刻的感受便是,人之痛切之情,莫过于身心俱毁,心如死灰;人之深爱,莫过于儿女情长,生养之恩;人之所喜,亦莫过于知遇、宽慰与鼓舞之心有灵犀。说到底,一个普凡之人,在浩大的人世当中,本质上可有可无,但只要还活着,就必须保持自己的尊严,履行自己的职责和义务。 在抑郁症最严重,身心最受折磨的时候,我一直用“你还有母亲,还有儿子”这句话来鼓励自己坚强地活下去。曾有一段时间,有师友说我因为离开原单位而罹患抑郁症。这恰恰是我最不怕的。我怕的是,至亲之人的背离与恶意,至爱之人的反目。这世界上,除了血缘之间割不断的亲情之外,其他的都是暂时的。天地在造物之初,就已经设定了人的某些悲剧性的程序。事物无时无刻不在运动,此时和彼时,这一秒和下一秒,看起来相似,实际上已经发生了变化。 这本书中的所有文章,大抵是体现了我个人的某些变化的,人生的状态、际遇的迅速转换与剥离,精神的位移和现实的无常等等,仿佛在一瞬间,一个中年男人的一切都变得面目全非,处处悬疑。无论是《误药记》《抑郁记》《虚妄的行途》,还是《中年的乡愁》《我深爱着的你们》;《沙漠里的细水微光》《边塞军旅和青春的巴丹吉林》,还是《成都笔记》《抑郁症与日常悬念》等等,其中体现的个人性与时代性,现实性和精神性,我觉得都是深刻的,并且能够从更深层次上反映中年男人的愁云惨淡或者时不我待的自我矛盾、冲突,也体现了一个中年男人在日常生活中的恐惧、不安,些许的温暖和惊鸿一瞥式的愉悦与渴望。 放在最后的文章《我深爱着的你们》似乎是一个总结和告知。当我再次回到正常的人间烟火,温暖、快乐之余,仍旧是很矛盾的、有担忧的。其中既有锥心的爱,也有无可奈何的事实陈述。我记得,二儿子芮灼出生后,我们把他的胞衣拿到了老家,埋在了父母亲为我修建的房院里,这是一个乡间的传统。我的内心期望是,无论在何处出生和成长,自己的根和根系都在故乡和祖辈的血脉中。 就像我,四十岁之前,觉得外面哪里都比老家好,也有过终生不回的想法。但现在却觉得,无论我在何处,最终都要回到自己的祖脉之地。尽管每一个人都是不同的,可在很多时候,我们又都是相同的。我深信,每一个人的中年都是充满各种故事与趣味,甚至别异性质的。这一本《中年纪》大抵是一份专属于此一年代的一个中年男人的心灵档案,也是一份迥异于更多人的中年男人精神履历书。 (责任编辑:admin) |