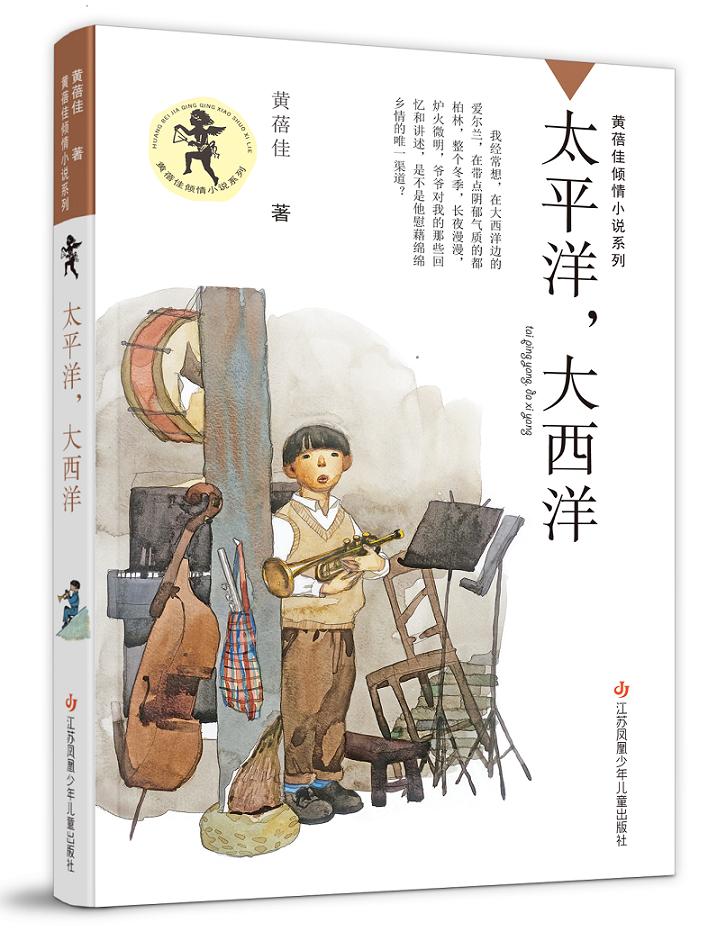

《太平洋,大西洋》 作者:黄蓓佳 出版社:江苏凤凰少年儿童 出版社出版时间:2021年03月 细究起来,《太平洋,大西洋》这个故事的起因,要早于《野蜂飞舞》,虽然两本书在历史背景的设置上,有某种传续。读这个故事的人,你可以先读一读《野蜂飞舞》,你可以把它看作是《野蜂飞舞》的续篇,或者什么。总之,大时代是差不多的,大背景也是差不多的,不同的是那个时代中发生的事和只能出现在那个时代中的人。 关于七八十年前的幼童音乐学校,确有其事。几乎是在我的手机刚刚开通微信功能不久,我就在手机里读到过一篇相关的研究文章(如此看来,碎片化的阅读有其不可替代的功能)。文章是作为民国史料发表出来的,很短,千余字,最多两千字。我读完的第一时间,感觉有用,立刻存进手机里的“收藏”一栏。 之后好多年,这段史料一直在我心里养着,时不时地会想起来,时不时地会在心里憧憬一下,如果写成小说,会是什么模样。 之前我曾经说过,我喜欢时不时地在心里“养”一篇小说:将一个突然而至的念头沉在心里,五年,十年,直至蚌病成珠。作家写作要靠灵感,而灵感又往往是靠不住的东西。瞬间激动了你的事情,如果过一段漫长时间你还是念念不忘,那才值得你去打理它,盘玩它,把你的心血和时间花上去,让它脱颖而出,闪闪发光。 幼童音乐学校的故事,我喜欢,也惦念,但是好几年中一直寻找不到入口处。我要如何处理这个题材,才能写出新意,写得让孩子们一读就不能放手? 踟蹰当中,先写完了一部沉重的《野蜂飞舞》,又写完了一部轻盈的《奔跑的岱二牛》。在这两本之前,甚至还有一本《童眸》完成在先。 音乐学校的故事似乎难产了。可参考的资料太少。还有,关于音乐,我不是一个内行,潜意识里也有敬畏之感,怕亵渎了那个时代里可敬的先生们和可爱的孩子们,不敢贸贸然下手。 直至去年,两件似乎是完全不相干的事,助我找到了故事的切入点。 第一件,我的一个亲戚,是一个特别优秀的中学音乐老师,很多年里她一直致力于“童声合唱”这项事业,带着她的那帮合唱队员们参加国内国外各种比赛,获奖多多。在我的这个小说题材陷入黑暗时,我得到了她的合唱团在荷兰又获金奖的消息。蓦然之间,迷雾散开,我看到了眼前的光亮。 第二件,在一切基本就绪,独独差一点悬疑要素的时候,在我苦思冥想要如何把小说中的诸多情节天衣无缝地编织到一起的时候,我读到了老编辑张昌华先生的一篇小文章,讲述他如何登报帮老友寻找故人的趣事。当然,登报这个行为在今天已经是过去时了,现代通信技术让“寻人”这件事有了更多的表现手段,然而小说情节的联想和触发不就是这么来的吗? 在此要郑重感谢可敬的音乐老师和可爱的老顽童一样的昌华先生。 合适的时间、合适的故事原型和人物原型,一切都开始融合、发酵、成形。昨天和今天,历史和现在,太平洋和大西洋,从前的讲述和正在发生的寻找……我选择了这样一种时空交错的方式,把一段难忘的历史呈现给孩子们。 跟《野蜂飞舞》有一点点相似:故事的讲述者都是一个垂老之人。不同之处是,《野蜂飞舞》纯粹讲述了一个过去的故事,而《太平洋,大西洋》更加丰富,它以复调的形式,在两种时间、两个空间之间来回切换,以一个“侦探小说”的外壳,通过猎犬三人组中三个孩子的寻寻觅觅,加上网名为“福尔摩斯我师傅”这个神秘女性的意外插手,打捞起了一段令人泪目的“音乐神童”的成长片段。轻盈时尚的现代元素,勾连了沉重悲悯的历史遗案,这样的结构设计,也是为了让今天的孩子们在阅读这个故事时,有更好的代入感,也有一段更宽敞的历史入口,方便他们走进去时感觉道路平坦,无阻无碍。 毕竟,能够吸引孩子全身心投入阅读的小说,才是好的儿童文学。 每个作家,一辈子的写作,都是奢望自己能够写透这个世界。事实上,世界太宽广也太丰富,而我们的大脑、灵魂、胸怀、笔力都远远不够。那些遗留在遥远时空中的故事胶囊,每拿起一颗,“啪”的一声挤破,都会迸出璀璨又耀目的精华,熏陶和滋养我们,亲近和吸引我们,永无止境。 也因此,我们是无法写透这个世界的啊! (责任编辑:admin) |